文\何合

站在一个成人的角度,我一直在想儿童剧之于儿童算什么?之于大人又算什么?

后来我听到过一个最好的答案——仪式感,艺术鉴赏力,共情能力……统统都在儿童剧里。但更重要的是,我带着小小的你,伴着台上的演员,一起欢笑,惊叹,紧张,这是生命中无可替代的“无用”却美好的时光。

那么现在问题来了,要想记录下这段时光,什么样的儿童剧值得被记录呢?演员精彩的表演,华丽的布景,曲折的情节,这些还不够。它还需要你和我,需要所有的观众,需要参与感,需要在剧中学到点什么……

每个人心里都应该有一颗爱的种子

之所以会有以上感悟,全是来源于我第一次完整的观儿童剧体验——我一度很担心那么多小孩在黑暗的剧场中不受控,为此,我甚至做好了随时离场的准备。

可是出乎意料,我周围的大部分孩子全程认真地盯着舞台,专注地看着演员,完全没有流露出“看不懂”“无聊“不想看”的情绪。

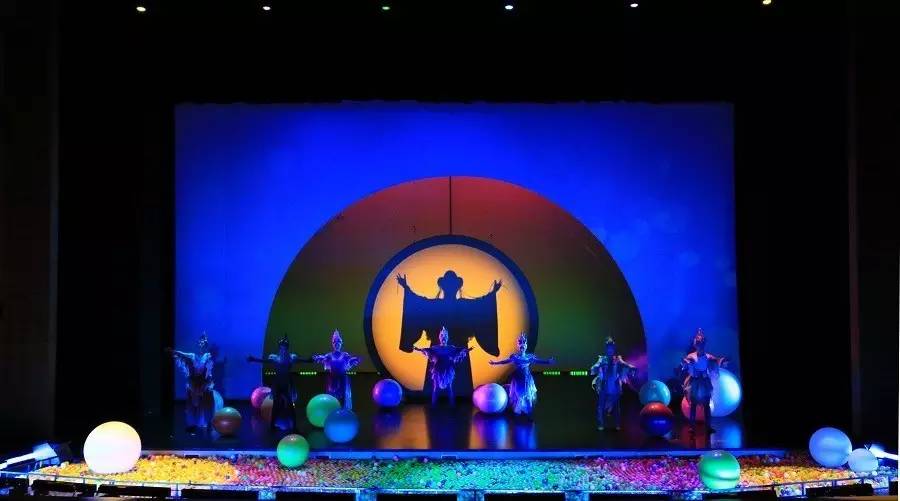

这部儿童剧叫《鱼跃龙门》,那天晚上,我在剧场度过了愉快的一个半小时。这部儿童剧以“鲤鱼跃龙门”的神话传说为铺垫,创造出了一个全新的“鱼世界”。视觉呈现上,则用机械、视频、大型装置、道具营造了一个前所未有的、关于黄河的“河底奇观”,在人物形象上,每条“鱼”都很漂亮。

故事通过讲述发生在黄河中的一条食草鲤鱼和一条食肉鱼之间的感人至深的母子亲情故事,以家喻户晓的神话故事隐喻现实社会,揭示出每个人心里都应该有一颗爱的种子,让观众从中体验到爱与被爱的快乐,以及人与人之间交往的真谛——信任、关爱和鼓励。孩子们更将通过该剧感受到母爱的深沉、宽厚与浓烈。

神话不神

细想起来,这不是一部简单的儿童剧作品,它意味着儿童剧创作的一个新视野,新收获,并且有可能把儿童剧的创作带向一个与传统不同的天地。

《鱼跃龙门》脱胎于“鲤鱼跃龙门”,是天下招考英才的象征,有青云得路、变化飞腾之意,民间把考中状元叫作“鲤鱼跃龙门”,老百姓把幸福生活的飞跃或事业的成功亦称为“鲤鱼跃龙门”。

提到创作初衷,这个剧的史帆导演说,“鲤鱼跃龙门”这句吉祥话,在中国家喻户晓,人们耳熟能详。雕塑、窗花、装饰、剪纸、服装、美食……上面都有鱼跃龙门的图案,但是真正了解这个传说内容的人不多。

后来主创团队查阅了大量的资料,发现“鲤鱼跃龙门”的传说在全国有多个版本,而且内容不同。然而真正了解了传说之后,主创团队却有了一个大胆的决定。

刁成禹导演说,主创团队决定放弃经典的传说内容,而是完全原创一个故事:要给坐在剧场里的小观众和爸爸妈妈讲述一个可以感知、带来感动、启发感受的故事。所以,在经典中汲取智慧,但不囿于经典,用完全创新的方式告诉大家一个前所未有的故事,成为了创作主线。

《鱼跃龙门》的创作者很清楚这个传说原有主题的副作用,在全剧的创作中,调动一切手段来促进新主题的生成。具体地说就是:将神话主题自然化,将悲伤的情绪积极化,将成人的情节儿童化,最为重要的是将一切的形象情感化。

“英雄”是一种爱的传承

唐朝诗人李白写过:“黄河三尺鲤,本在孟津居,点额不成龙,归来伴凡鱼。”这首诗有些“唯成功论”的意味,去跳跃而未成功的鱼被大诗人评价为“凡”。当然,诗人的创作跳脱不了他所处时代的局限性。但当下,把“成龙”看作是“唯一的成功”,对于儿童剧来说显然不很合适。

因此,最终我在舞台中看到的《鱼跃龙门》中,主创将笔墨集中在小主人公和妈妈身上,将“群鱼争相跃龙门”变成了“母子情深、孩子寻找自我、妈妈引导孩子实现梦想”的故事,生活化了角色的位置。

在食肉的鱼儿子石头做出牺牲自身的行为之前,让他先行目睹了母亲的一次次的保护、爱乃至最后的自我牺牲行为。这种对比不仅减轻了鲤鱼跃龙门是为了救苦救难的道德色彩,更重要的是,将一个英雄化的行为,减低到一种儿子模仿母亲的情感行为。

这个处理使作品真正地晕染上非道德化、非成人化的色彩。不是“石头”伟大,不是“石头”在实践一个伟大的概念,而是他目睹了母亲的平凡行为,从而学会了运用善良打败天性,学会包容和奉献,这都是出于一种平凡的模仿和比较。当然,这也是英雄之所以成为英雄的本质。

“成龙”不等于“成长”——经历与收获、克制与向善、明辨与感恩、勇于挑战自我、甘为他人牺牲……这些优秀品质的煅成,是对一个孩子最好的礼物,成长的最终目标并非只是成为一条呼风唤雨、威风凛凛的龙——这样的处理是本剧最大的创新,也是其人文价值之所在。

善良和爱是永恒的主题

关于形象的情感化,则更是这部作品的突出特点。石头只是个普通的小鱼,他渴望得到同伴的认可,喜欢玩耍,最亲近的人是自己的“养母”。这些孩子的特点在作品中得到了强调。同时,他也像一切剧本中的主人公一样,经历了挫折和磨难——因为种族不同被排斥,哪怕是救了人也依然被当做危险品;因为和母亲眼色不一样开始质疑自己不属于家庭;他看见了伙伴的恐惧,遭受了灾难的伤害。最重要的是,看见了母亲为了保护他而一次次对抗着全世界,他的情感起伏跌宕,饱受煎熬。

不仅如此,他周围的形象(动物、植物、海生物),都具有色彩明快的情感,为石头情感的构成和变化提供了很好的环境。最让我印象深刻的是,剧中没有彻彻底底的反面角色,就算是三条食肉鱼也只是三个笨笨的的大儿童形象。

这种情感化的核心保留了儿童世界的童真,也让人更投入到每个角色的情感变化中,我想这就是儿童剧区别于成人话剧最大的一点吧,善良和爱是永恒的主题,不似成人世界那么复杂。

很羡慕现在的孩子能够有机会看到那么精彩的儿童剧,也许在他的成长过程中,他会很快忘记剧情,忘记细节,忘记那些灯光舞美,但这种边看着台上的母子情深边跟妈妈依偎在一起,或惊奇或快乐的感觉,会像一枚美丽的雨花石,永远收集在脑海深处。

也许,在二十年三十年以后,在每个孩子记忆的海边徜徉,会偶然捡起一枚小石子,穿透时间之门,仍然能感受到那间小小的剧场里透出的温暖之光。

评论