文\蓝贝

与现在市场上越来越多的叙事空间演出,游戏式演出、舞剧方式演出、甚至体验式、沉浸式的戏剧不同的是,《榆树下的欲望》从表现手法上来看,依然是那种最传统的叙事结构,整体上还是通过对文本的再现为核心,依然是一种基于文学文本的解读。

这种传统的话剧表现形式,在很多现代话剧观众看来,有可能是过于老套的,不够酷的。但是,与很多新潮的戏剧人观点不同的是,即使是在有这么多纷繁的戏剧表现形式的当下,我依然认为不论是戏剧还是电影,他们的本质还是文学。文学是一部戏的灵魂,是心法的东西,其他的舞美灯光音乐等等,都属于技法的东西,都是为心法服务的。

所以,在说故事的传统已经式微的当下,《榆树下的欲望》在时间的长河里,穿越了近一个世纪之后,再次依靠其文学本身的魅力,把我征服了。

叔本华认为文学里最高的成就就是诗歌,诗歌中最高成就就是悲剧。不但叔本华这样说,比叔本华更早的希腊哲学家亚里士多德的《诗学》中也说“希腊古代的悲剧精神,是一种文学上的最高成就。我要说,尤金·奥尼尔的这部《榆树下的欲望》,正是一部探讨人生本质的悲剧文学。

奥尼尔一生几乎没有享受过应得的母爱,他有着恋母情结的哥哥占有了母亲。母亲后来染上了毒瘾,奥尼尔变得愧疚、自责,不愿再相信上帝。他童年的缺失,少年的流浪,婚姻的不幸,和丰富的生活经验,奠定了他的悲剧写作基础。对于俄狄浦斯情结以及女性对自由和爱欲的追求,被奥尼尔写进了《榆树下的欲望》里。奥尼尔本身忧郁和凄惨的人生经历,令他写出了更震撼人心的悲剧作品。

悲观主义哲学大师王国维曾经说过,人生的性质就是欲望。生活、欲望、苦痛,是三者的结合。老子也说过“人之大患在我有身”,说人生的一个最大的痛苦,就是因为有了身体,而有了身体,也就有了欲望。

按照叔本华的哲学来说,人有了欲望之后,也就有了追求,有追求本身就是一种痛苦。追求不得当然是一种痛苦,就算追求得到了,依然是一种痛苦。因为追求得到了,满足了,就会产生厌倦,厌倦即是一种痛苦。所以庄子也说“大块载我以形,劳我以生”,“大块”就是天地,宇宙,它赋予我们一个形体,而用生活中的种种的劳苦,忧患,来形容我们这种痛苦的生活。

从这个角度来看,就会发现,全世界的哲学,不伦东方西方都是相通的。《榆树下的欲望》所阐释的悲剧精神,与上述哲学异曲同工。

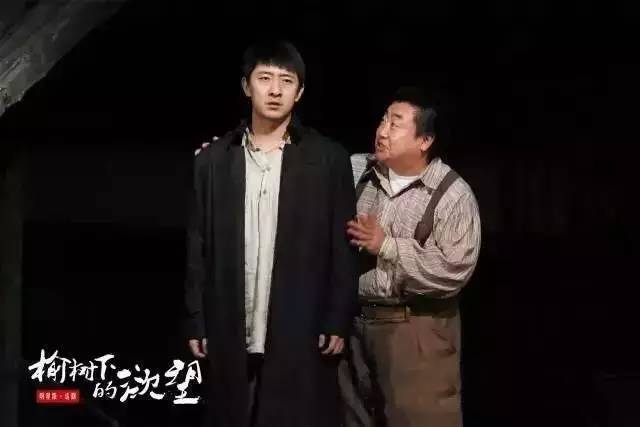

75岁的老父亲凯勃特娶了三任老婆,却一直孤独,想得到的爱情和继承人,或者儿子们的亲情都没有得到。想得却不可得,所以痛苦;

小儿子伊本偷了父亲的钱支走了两个哥哥,想得到父亲的庄园,却不得不面对为了财产而嫁给凯勃特的35岁的漂亮新妈艾碧,最后还间接的害死了自己的孩子,也是一种悲剧;

艾比出身寒微,渴望恺伯特的庄园嫁给了他,她引诱伊本“借种"生下了儿子,本可以获得财产,可是她对原来的财产欲望又产生了厌倦,开始有了新的欲望——爱情,最后为此竟然杀死自己的亲生骨肉……也是一出人间悲剧。

叔本华认为,人生的目的就是在追求各种欲望的解脱。在《榆树下的欲望》中,我们可以看出,奥尼尔替每个为欲望所苦的人都安排了一个解脱的方式,暗合了叔本华所阐释的活着的意义,也说明了奥尼尔思想体系的完整。

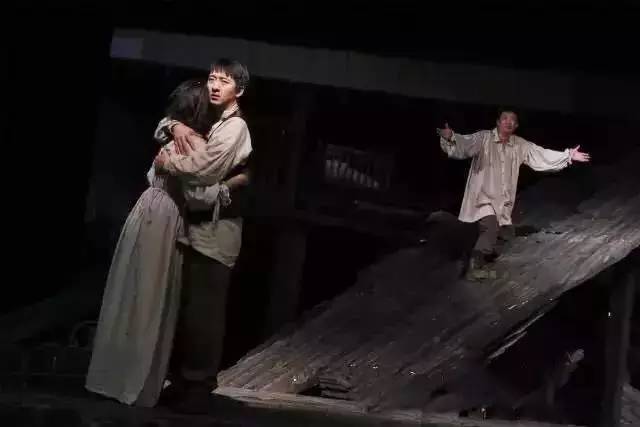

在《榆树下的欲望》中,男主人公伊本怀着为母亲复仇的决心,带着争夺农庄的坚定意志,在无意识间被欲望所打倒,从对农庄的占有欲变成对后妈艾碧的肉欲占有,直到最终上升到可以为之牺牲性命的爱情高度;

艾碧怀着对庄园财产的欲望,上升到为了证明爱情而去杀死自己的骨肉,不选择逃亡,最后选择与心爱的人一起坐牢,不能不说,也是一种灵魂的超脱;

而一辈子死守农庄的凯伯特,一个上帝的笃信者,依旧在这片贫瘠的土地上劳作着;

他们从某种程度上,从一开始为欲望所俘虏,所打倒,到最后,仿佛又战胜了欲望,都得到了某种超脱。这种“存于出世,而不是自杀”的结局,可能也是奥尼尔对人生的某种哲学解答吧。

总之,有浓重的哲学意味打底的《榆树下的欲望》,令我们看到了久违的文学张力。在戏里,我们看到,他们演的不是情欲,是真正的爱情;他们演的失败,不只是那种世俗的定义,而是有人确实失去了真正有价值的东西。

人们在《榆树下的欲望》里,看到了生死离别和情欲悲欢,那是真正触动心灵的一些东西,在主人公和观众的心里,都留下了真正的伤痕,而不再只是流行文学所带给大家的,廉价的内分泌。

这是在故事文学式微的当下,非常难得的一种体验。

我觉得,这种体验之所以那么直指人心,是西方文学,尤其是西方悲剧文学,在面对父子关系这种东西方文化共同的母题时,所选择的与东方迥异的的处理方式是分不开的。

在父子冲突中 ,西方文学大多以父辈失败, 儿辈胜利而结束 ,甚至出现儿子背叛进而杀害父亲的“弑父”情结。东方文学则表现儿辈对父辈传统的默守、认同甚或屈从,冲突的结果是父辈取得了胜利 ,往往呈现出“尊父”情结。

西方文学描写父子冲突, 往往会反映父子骨肉亲情的异化。

比如在莎士比亚的《威尼斯商人》、《仲夏夜之梦》等作品中 ,富有活力的年轻一代与狠毒保守的老一代斗争。在《李尔王》中描绘了李尔和葛罗斯特两个家庭的悲剧, 展现了一个父子或父女相逼相残的罪恶丛生的可怕世界。

莫里哀的《悭吝人》中 ,老吝啬鬼阿巴贡试图与儿子争夺财富和情人。巴尔扎克的《人间喜剧》中也有不少表现父亲与儿女的冲突 , 《欧也妮·葛朗台》揭示的是父亲对女儿的无情无义, 吝啬贪婪。《高老头》则是女儿对父亲绝情寡义的最好写照 ,令人寒心。

俄国陀思妥耶夫斯基的《卡拉玛佐夫兄弟》充分展现父子关系的恶化 ,是罪恶的渊薮,唱响了一首人类骨肉亲情的挽歌。

肖洛霍夫的《顿河故事》把顿河地区的阶级斗争的残酷性不是集中在阶级、集团的斗争上, 而是浓缩在人与人的关系上, 特别是通过家庭成员之间的对立冲突如兄弟火拼、父子残杀等,展现斗争的惨烈 ,令人触目惊心。

《变形记》中的父亲是一个冷酷无情对待变了形的儿子的人 , 儿子变形后, 他没有半点同情心 ,有的是对儿子暴跳如雷。卡夫卡在《致父亲的信》里骂父亲是“付薪水的敌人”。拒绝步父亲的后尘。他的创作较充分的体现了对父权的反叛。

从上不难看出父子冲突、反叛父权在西方文学中的份量。奥尼尔的《榆树下的欲望》也不例外,它依然沿袭了西方文学的这种传统,讲述了异化了的父子关系。三个儿子都对“老驴”似的父亲恨之入骨,也都通过各自的方式,(或拿了老父亲的钱坐船去加州淘金,或睡了老父亲的情人,杀死老父亲的“继承人”)报复了这个“坏父亲”。这种西方文学对坏父亲形象的刻划及“弑父”情结 ,是一脉相承的。

有学者称,西方文学的这种特点, 表现的是西方人强烈的反抗精神和抗争意识。因此, 对父权的反抗, 就是对权力意志的反抗。这种不惧权威, 追求民主、自由、平等的抗争精神在西方文化中得到了传承和发扬。

反叛父权的弑父情结 ,也体现了西方文化中的个体本位思想。根据弗洛伊德的心理分析学说, 对父亲的反叛正是男子汉身份建立的必由之路, 只有对一家之长的权威坚决的挑战, 才能最终确立自己男子汉的地位。

剧目名称|《榆树下的欲望》

演出时间|02.16-02.19

演出地点|国家大剧院

演出票价|100-480元

总之,戏剧,在我看来,从来不只是一种消遣或者娱乐,它不应该只是提供哭哭笑笑的东西,它还应该提供某种严肃的思考。

作为文化的一种外延,戏剧所体现的内核其实一种价值观或文化追求。《榆树下的欲望》在我看来,不只是一部哭哭笑笑的戏,通过这部戏,我们可以思考很多很多。

评论