作者:飞鱼

编辑:朴芳

1月21号,在美国,百万抗议者走上华盛顿、洛杉矶、纽约、芝加哥等城市街头,参与了一场大规模的女权游行活动,她们带着粉红色毛线帽,以抗议在前一天上任的川普曾发表过的不尊重女性的言论。斯嘉丽·约翰逊、娜塔莉·波特曼、艾玛·沃森、杰西卡·查斯坦、查理兹·塞隆、詹姆斯·弗兰科、囧瑟夫等好莱坞众多影星均在其中。

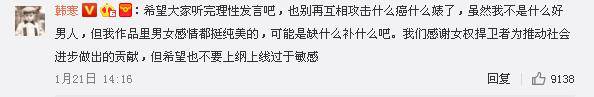

而在同一天的国内社交媒体上,也以另一种方式和大洋彼岸保持着同步:韩寒成为舆论靶心,一场声势不小的抵制正在迅速发酵。

与西方在历经一个世纪两性平等、两性平权、两性同格三次女权运动不同,国内对于女权问题的讨论一直很少进入大众视野。但在近几年,随着互联网对于性别歧视事件的快速曝光,女性在社会地位提升后对女性权利的发声,使女权主义时常成为热门讨论话题。

对于内地来说,民众对性别歧视的谴责更多集中发生在娱乐圈事件上。从去年柳岩伴娘事件到今年《乘风破浪》电影主题曲,西蒙娜 波伏娃在上世纪五十年代中提出的“女人不是生而而成的,女人是被社会建构而成的”(《第二性》)的社会问题仍然存在。女权要求的是两性在政治、经济、权利上的无差别对待,没有什么是男性应该做的,也没有什么是女性应该做的,不应该因性别设定男女的社会分工。

劳拉·墨尔维在弗洛伊德对窥视讨论的基础上提出电影里“女人作为现象、男人作为看的主体”存在的叙事问题,对照近些年内地电影,《港囧》、《夏洛特烦恼》、《情圣》等越来越多影片都曾诟病为直男癌情节满天飞。

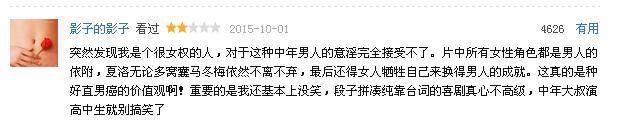

这是《夏洛特烦恼》的豆瓣热门评论:

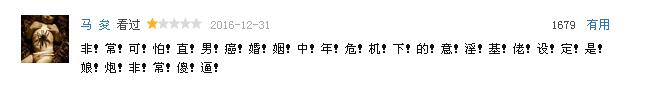

这是《情圣》的豆瓣热门评论:

而韩寒的新片《乘风破浪》无疑成为又一个撞上枪口的代表,只不过这次抵制的声浪更猛烈。

过程是这样的。在1月20日,韩寒发布电影主题曲《乘风破浪歌》之后,明显带有直男气质的歌词立即引来轩然大波。

歌曲改编自佐田雅志在八十年代创作的日本名曲《关白宣言》,引来争议的歌词这样写道:“你在每天晚上/不能睡的比我早/你在每天早上/不许起的比我晚/饭要做的很香甜/打扮起来要大方/还有婆婆和小姑/都要和睦地相处”。歌词删掉了原曲中“不过只要尽力就可以了”和“我爱的女人一生中只有你一个”这类委婉的表达,直男属性暴露无遗的歌曲,让评论也炸了锅。

结果第二天,韩寒发布洗白版的双生主题曲《男子汉誓言》,歌词也对应改为“我在每个早上/一定起的比你早/我在每个晚上/一定睡的比你晚……”

接着不久,以这篇大写着“不看”的抵制文为首,网友纷纷站队,出演过《长江七号》的女演员徐娇也转发支持,那时率先发声的徐娇,很像一直为女权辩护的艾玛·沃森。

这首歌的歌词传达的是一种保守的家庭观念,女人作为家庭主妇就应该起早贪黑并对丈夫忠贞,男人则负责赚钱养家但不保证不会出轨。这种由家庭地位不平等带来的抗议曾是西方女权运动兴起的背景,而经过时代进步后,现代女权观念认为,现时的社会建立于一个男性被给予了比女性更多特权的父权体系之上,于是,在歧视、刻板印象、物化(尤其是关于性的物化)、身体、家务分配、压迫与父权方面,女权主义者寻求社会平等待遇。

所以明显的是,这首描绘保守家庭观念的歌曲,在明知会让观众心里不舒服的前提下,刺激女性敏感神经以带来话题讨论,然后通过第二首歌试图达到反转效果。

或许是低估了舆论的力量,《乘风破浪》里这首大男子主义倾向的歌曲更像是导火索,把作为意识形态载体的电影,对于它的价值观表达的批判正式摆上台面。

但是看豆瓣评分,在被调侃为比比谁最烂的春节档里,《乘风破浪》却因有着还算不错的口碑展现逆袭之势,在之前票房透视镜(ID:piaofangtoushijing)的推文中(复习:春节档就是一场拉力赛,《乘风破浪》将会在后半程发力),我们也准确预测了《乘风破浪》将从初三开始逆袭。

同时,影片上映后被认为过度“致敬”了《新难兄难弟》,曾经的“公民韩寒”在舆论中也被重新判定为“商人韩寒”。

那电影《乘风破浪》里有直男癌情节吗?饶有趣味的是正片里根本没有涉及男权女权的话题,而是用了穿越元素讲了父子故事。不管是在故事连贯性、摄影、剪辑等电影制作上,整体上看比《后会无期》都有进步,被舆论评论认为“韩寒终于有了点导演的样子了”。这也难怪在抵制风波出现后,《乘风破浪》的口碑和票房还是在上映后会出现逆袭的原因。

从涉独艺人到女权问题,近年来屡屡发生的网友自发抵制事件表明,越来越多的场外因素成为影视作品的雷区,稍有越位就可能引爆社交媒体上的连锁反应。所以说一不小心就少卖一个亿票房并不是危言耸听,尤其是面对时下女性观众为主力的观影群体时,无论是创作者、还是宣发方都更应该敲响警钟。

评论