文\刘春

个人感觉,这几年,中国原创戏剧似乎正憋着一股劲儿在探出头来,好剧本、好的舞台剧在一些年轻人手里应运而生,像点点星光洒落在道路上。

但另一方面,我又看到,整个社会给这些小树苗的关爱还是太少了。这篇文章说了一点怪话,发了一点牢骚,只希望尽可能恢复国内观众对咱们戏剧的信心和期待。

——作者按

一

人和人真不一样。当影评人在怀疑戏剧是否应当改编成电影时,一直以来,我都是优先选择由戏剧改编成的电影(“戏改影”,下同)观赏。这就是所谓的个人好恶吧!对于艺术的尺度我比较宽泛,台词密度太大,人物腹黑,缺乏亮色,在我这儿都不成其为问题,关键在于它是否有戏。

有戏,小毛病能忍受;没戏,一切免谈。

在这里,定义一下我心目中的“有戏”。故事犹如精子,有的与卵子──作者独特的趣味与思维定式──相结合,形成一个受精卵,然后,生命就开始了。有戏就是指有生命力的故事。这种生命力可以强烈地感知到,不仅写作者在创作过程中会常常感受到一种左右逢源、自洽的快乐,故事从种子逐渐长成一棵树木,会长出根须,找到母体的养分,即社会的“集体无意识”;而且,阅读与观赏者同样也会被故事牵动,回味的时候还在琢磨它的气息,“哟,那一个情节设计得妙不可言”,其实不是设计,一多半应该归功于天成。一个彻头彻尾的唯物主义者成为大戏剧家,在我是不可想象的。

没戏就是故事没根,胡编乱造,看完了一点回味也没有。或者,故事倒是一个故事,但太个例了,人物的动因缺乏社会根源。

二

每一次和“戏改影”作品不期而遇,都让我开心不已。想想在一堆爆米花电影里,一眼瞥见《穆勒老师必须离开》《八月奥色治郡》《货车里的女人》《暗色天堂》,那感觉,真是眼前一亮!如果任由我列举,我可以写满一整页纸,那些珠玉在舞台上曾经发过光,又改编成电影继续。

被改编的故事一般都是高度原创的,有大象般稳当又奇妙的结构,对人性和社会有深刻认知,而且,演员的表演在银幕上被放大数倍,比舞台上看着要过瘾得多,考虑到我日渐老花的眼睛,这一点很重要。

论起来,戏剧和电影的亲缘关系比小说可近多了,戏剧至少是电影的叔,是直系亲属。小说都能改编成电影,戏剧为什么不行呢?当然可以啦。

远的不说,曹禺先生、老舍先生脍炙人口的剧作,大多都改编成了电影;新时期的优秀剧作,也纷纷改编成了电影。不过确实,“戏改影”能红的比较少,像《夏洛特烦恼》(2015)和《驴得水》(2016)成为爆款,市场宠儿,票房和口碑双赢,这种现象我印象中没有,可能得益于这几年电影市场的红火吧。

戏剧的人物关系紧凑,冲突激烈,悬念设置三翻四抖,这本身也是电影的文法;打一个不那么恰当的比方,从创作本身来讲,戏剧有着更原教旨的艺术魅力,它就像格律诗一样,在严格限制里面玩出高和飘,一旦沉迷其中,玩别的东西那都是小case了。

大师级的电影导演往往醉心于此,制作出舞台剧式样的作品,这种例子太多了,最典型的有法国的阿伦·雷乃。他绝大多数片子都是舞台剧式的,晚期则向古典回归,接近于喜歌剧。欧陆精英知识分子的人文派头,加上现实题材的爱情喜剧,轻巧优雅,富有哲理,很值得一看。

又比如咱们的李安,在中国人心目中已然是温良恭俭让、坚持不懈终成大器的神话,和我泱泱中华有某种程度的精神同构,当然这极有可能是一厢情愿哈,他的成长过程和所受教育日本文化与西方文化影响显著,这种学霸型的人物,最终肯定是要挑战最高技术难度的。

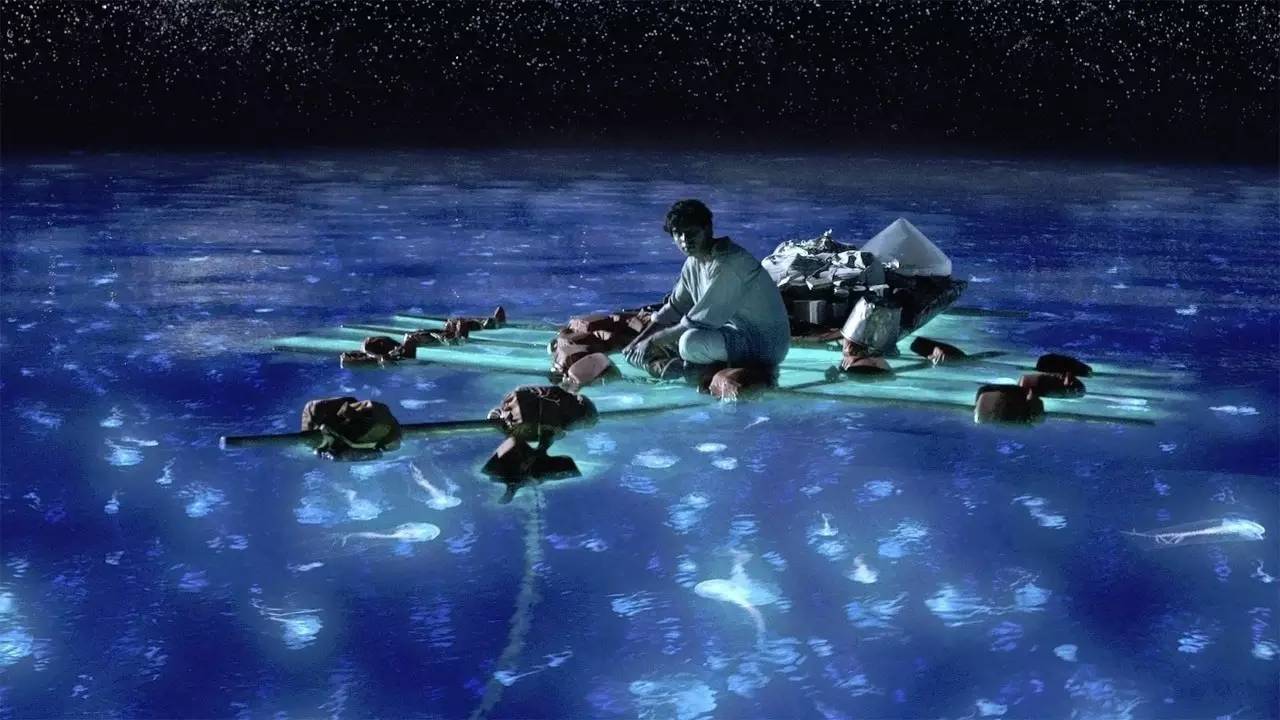

李安早年拍的电影带有日式家庭剧的意味,螺蛳壳里做道场,研磨日常人物关系,练就了一身过硬的戏剧功夫。待到他近年声名大噪,拥有创作自由,选择的剧本越来越凝练,带有舞台的庄重感。比如《少年派的奇幻漂流》(2012)里,一人一虎,既斗争又统一,就像一幅太极图,海洋则是他们的舞台;新作《比利·林恩的中场战事》(2016),采用的是新潮的浸入式戏剧,120帧的超高清晰度让观众仿佛身临其境,跟着主人公林恩所在的小分队马不停蹄奔波于一个橄榄球场里,逢场作戏地见识各色人等。在这部影片里,时间和场景高度集中,中间穿插着林恩对往事的回忆,就好像主人公此时此境的内心独白,简直就是一部话剧!

当然,形式上虽然已经和舞台剧相差无几,但李安的人物内敛、寡言,是很纯粹的电影状态。语言的简素与场景的单一极简,鱼和熊掌李安都要了……影评人往往只注意到他的电影特性,忽略戏剧对他的影响。

三

这里要说一说影评人鄙夷的“舞台腔”。

我特别能理解电影人对“舞台腔”的排斥。长期以来,咱们的舞台形成了一派说大话、空话,语言空洞却骈俪无比,靠对自我的过度修辞来赢得人们的好感或者赚取别人的服从的风气,这股刻奇之风统称“舞台腔”。

原因有二。

其一,中国源远流长的诗歌传统造成了我们在创作时,人物只要一发出声音就会自动去找韵,找各种相关语,找可以粉饰的东西,造成一种很有底气的样子,但实际上呢?全都是陈词滥调!这不能赖诗歌传统,只能怪我们后人太懒惰盲目。

其二,政治因素。理念和指令先行,说艺术“从生活中来”,可是又规定只能写正能量,写“人民群众喜闻乐见的光明面”,试想,一个人走在路上,地上都拖着一条长长的影子,怎么可能只写光明面呢?剥离掉影子的人若是立在舞台上,那肯定是不好看的,假冒的。

需要厘清一个概念,“舞台腔”不等于舞台上人物的说话方式,大而化之,把凡是舞台上的人物对白都当作“舞台腔”加以否定,我觉得很武断。现场表演时,舞台上的演员们声音洪亮、咬字清晰,是为了让所有观众都听得见,学相声的人从小含着枣核练口齿,其目的为了入耳,这个不叫“舞台腔”。

上过台的人都知道,站在空洞无物的舞台上,后面没有一点儿支撑,台下是黑压压一片的群众,你就是会情不自禁地提高嗓门,这是身体的反应,想让人听见嘛。而拍电影时,在一间小屋子里,倚在沙发上,一米之内有举遮光板的,拿话筒的,你自然会轻声细语,对不对?

舞台上演员那么表演是由它的物理属性决定的,这无可厚非。改编成电影时,是否要转换,因人而异,并没有一定之规。很忠实地把一部戏用影像记录下来,也很好啊。伯格曼属于脚踩电影和戏剧两条船的人,每年差不多交替拍一部电影导一部舞台剧,他由戏剧改编成的影像作品,往往保留舞台的质感,但交谈方式处理得很轻盈。

伯格曼《野草莓》

近几年,一大拨外国戏剧大师的戏引进来,往两极发展,老一辈大音希声,年轻一代狂放不羁:像陆帕,台词说得特别轻,演员都戴耳麦,近乎气声,近乎呢喃;年轻一些的,像奥斯特玛雅,跟唱重金属摇滚乐一样处理台词,要的就是振聋发聩。

电影版《驴得水》保留了话剧的表演范式,又加入一些影像化的努力,比如驴棚救火,很有象征意味。不过,电影版没有话剧原版给人的冲击力那么强,尤其后半部分走向套路化之后,电影放大了这部分的缺点,我看到最后十几分钟频频走神。

我个人认为,电影不如话剧,倒不是舞台腔重不重的问题,关键在于人物调整后的处理,有点失去了平衡。在原剧中,校长揣着明白装糊涂,为了崇高的事业,为了大局,故意模糊小事情的是与非,考虑实际利益考虑得多了一些,但骨子里他是一个彻头彻尾的理想主义者。校长的理想主义定位非常重要,用俗话来说,“压得住秤”,有这么一个正面人物坐镇,与那些邪魔外道、那些假理想真犬儒的对抗,才能显出戏剧的张力。

在电影中,校长被处理成一个和事佬的角色,大主意没有,小地方打太平拳,很没有存在感。影片的精神砝码只好一点点倾斜,最终完全落在了两个女性身上,但她们其实最多只能是功能性人物,并不具备太大的认识论价值,导致电影《驴得水》一边倒地成了单纯的揭露性、批判性的故事。

四

并不是所有的戏剧都能改编成电影,需要考量以下的因素。

(一)

舞台艺术有时候凭借演员的台缘,现场气氛,能把逻辑关系不那么严密的故事给“烘托”上去。古典的戏剧,高潮段落要懂得留白,不能太实,要靠一种“似是而非”的情感力量把戏给顶上去,形成某种诗意的穹顶,所以,有些好戏也许逻辑关系上并不那么较真。

比如,我们传统戏曲的高潮段落,都由名角一段高高低低的唱来完成,这时候,观众的满足感才能达到顶点,光故事到达了没用。舞台的高潮不是靠逻辑一步步推演上去的,我觉得它是到了一定程度,自己“飘”上去的。那种飘荡感即诗意。这应该归因于我们的抒情传统,诗歌传统。

在电影里这一招不灵,电影观众虽然挤在一个影厅里,每个人却又是孤立的,冷静而审慎的。电影对逻辑性要求更高,高潮段落需要事件铺垫到那里,来不得半点含糊。电影的高潮往往是事件推演,而不是情致的最高点。

(二)

电影青睐故事性强、文本扎实的戏剧作品,这是由电影的大众文化属性决定的,孜孜不倦地消费新故事。不单单国内,在全世界都一样,舞台越来越不会讲故事,能讲出新故事的更是少之又少,这是当代戏剧的最短板。

曾几何时,戏剧让出一部分故事性给新兴的电影,转而以追求舞台表现力为本体;如今,电影又让出一部分故事想象力给了更下游的电视剧(这不,好莱坞最优秀的编剧都去写美剧了),转而以追求影院表现力为本体。

前年的《夏洛特烦恼》到去年的《驴得水》,说起来一年火一部,声势浩大,但值得改编的也就那么几部,一个巴掌可以数得过来。电影界人士大可不必担心蛋糕会被切走一大块,担心戏剧人虎视眈眈,来者不善。

这些年来,咱们国家戏剧界的风气很坏,重权力,轻创造;重利益,轻艺术;重导演、明星,轻编剧。编剧出名了还稍好,没有名气的编剧那都是导演的马仔,给导演打打下手而已,编剧被盘剥比比皆是,多到不会有人同情的地步;要么是大量命题作文,歌功颂德……哪有那么多好戏,还想改编成电影去赚大众的钱,别逗了!

年轻一代的戏剧导演正在学习尊重编剧,精诚合作,所以才能涌现“夏洛特烦恼”“驴得水”,这是一个喜人的变化。

五

最后说点题外话。

《驴得水》上院线后,有许多电影公号都发了评论,我把能看到的都看了,发现一个问题:怎么这些电影大咖都不看戏呀?!对国产戏剧也太隔膜了!《驴得水》赫赫有名也有年头了,他们跟发现新大陆似的,至于吗?要知道,这些电影大咖可都是消息灵通人士哦。

这印证了一个传言。前阵子,有人指出,戏剧日益变成小圈子游戏,台上台下永远是一拨人,细想,还真是那么回事。

所以,关于戏剧能不能改编成电影的话题,我其实不关心,我更想知道的是:什么时候,我们的戏剧变得如此缺乏大众影响力了?

不单单对大众缺乏吸引力,对知识阶层、精英阶层,同样也毫无魅力。姥姥不疼,舅舅不爱,很尴尬。

作为戏剧爱好者,我狠狠从自身挖掘“杯具”根源。我一朋友说,你还真把他们当参照系啊?中国的知识精英那都是应试教育的产物,读工具书长大,学的都是经世致用之学,最缺乏美学熏陶,对超验的事物一丁点儿也不感兴趣……不爱看戏,太正常了。

好吧,她说得也对。

文中所用剧照均来自网络

法律顾问:北京市东友律师事务所

作者系《北京青年报》副刊部编辑

本文经授权转载自公众号戏剧与影视评论

原文载于《戏剧与影视评论》2017年1月总第十六期

评论