情人节是古罗马帝国基督教神父瓦伦丁被当时的皇帝克劳狄乌斯处死的日子,这恐怕已经是众所周知的事情了。别人的忌日你们居然要拿来纪念还要明目张胆地做不可描述的事,简直是,啧啧,世风日下呀(你猜对了我是单身狗)。

除了约炮和送花,送巧克力也是情人节“传统”习俗之一,不过瓦伦丁神父表示,情人节的锅我背,巧克力的锅我不背,我不光不背我还要甩给日本人。

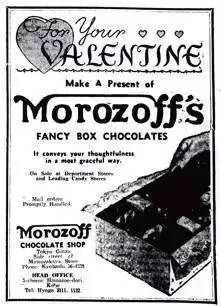

20世纪30年代,一家名为Morozoff(莫洛佐夫)的日本糖果公司面向身在日本的欧美人士策划了一则广告——目的相当单纯,就是为了推销自家的产品——第一次把情人节和巧克力扯在了一起。在当时,这个广告并没与起到很好的传播效果,但日后却产生了巨大的影响——现在东亚各国在情人节送巧克力、以及在3月14日的白色情人节回赠巧克力的习俗,都是这则广告效果的延续。

在情人节送给爱人象征甜蜜的巧克力,看起来是相当美(nue)好(gou)的行为,但是实在不好意思,在这背后同样有一个悲伤的故事。

1917年,俄国十月革命爆发,白俄商人费奥多尔·莫洛佐夫因避战举家逃亡到中国东北。为了反抗布尔什维克政权,莫洛佐夫在哈尔滨继续做生意,赚钱支持白俄军队。当然结果大家都知道,白俄叛军以迅雷不及掩耳盗铃之势溃败,莫洛佐夫无奈之下几经辗转,最后全家在日本神户定居。

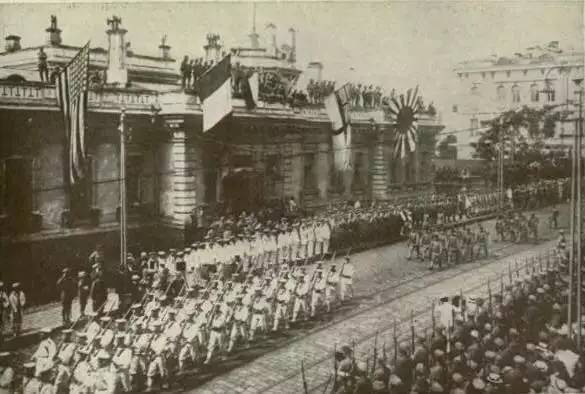

美、英、日等国支援白俄军队与苏维埃红军作战

人民群众喜闻乐见的巧克力最初以一种加糖的热饮料的形象出现在南美,据说是由沙俄女皇叶卡捷琳娜二世首先带到俄国的,很快在俄国贵族间传播开来,并且流传到欧洲各国。19世纪中期,俄国与欧洲其他国家同步,开始生产带各种馅料的固体巧克力。

俄国女皇叶卡捷琳娜二世

20世纪初的日本正处在快速西化的转型中,当时身在日本的莫洛佐夫发挥了一个出色的投机商该有的商业敏感——1926年在神户投资开办了以生产巧克力为主的糖果工厂。工厂里不仅雇佣了很多和他一样的白俄流亡者,莫洛佐夫还让长子瓦伦丁·莫洛佐夫退学回家帮忙料理生意。

5年之后的1931年,本故事中的最大搅屎棍——日本商人葛野友缒——闪亮登场。他在莫洛佐夫的工厂扩大规模寻求融资的时候适时地掺和了一脚,不仅提供了数量可观的资金,还买下了莫洛佐夫的所有制糖设备,因而顺理成章地成为了新成立的莫洛佐夫糖果有限公司的董事长,而创始人莫洛佐夫只能担任董事。

1936年,莫洛佐夫从儿子的名字(Valentine)与情人节(S.Valentine’s Day)的巧合中,想到了一个天才的主意,借情人节来做一波热点营销吧。

世界上第一张情人节巧克力广告

然并卵,这则广告在当时并没有引起多大的波澜。

正当莫洛佐夫一家逐渐走出本国战争的阴影,准备在东瀛这片并不广阔的天地小有作为的时候,日本人却在背后狠狠地捅了他一刀。

莫罗佐夫父子两个感觉公司已经走上正轨,而且赚了不少钱了,就颠颠地拿着当初签的合同找葛野友缒索要分红。但作为故事里的反派人物,葛野友缒是肯定不会给的。于是莫洛佐夫退了一步,你说公司没赚多少钱,那让我看看账本总应该吧?但葛野友缒又拿出各种理由阻止莫洛佐夫看账本。就算莫洛佐夫心再大,现在也明白了,他的日本合作伙伴为了不给钱,故意做假账把业绩改低。加之一直以来关于发展方向和经营策略的冲突,矛盾越来越大,最后葛野友缒准备用董事长的职权把莫洛佐夫一家挤出公司,莫洛佐夫肯定不能答应啊,结果俩人就闹到了法庭上。

莫洛佐夫的糖果工厂成立在1926年,扩张在1931年,不久之后日本政府就发动了“九·一八事变”;在莫洛佐夫与葛野友缒双方拉锯过程中,又发生了“二·二六兵变”;紧接着日本与德国政府间又签订了以苏维埃政权为假想敌的“日德防(范)共(产党)协定”。一系列的事件使得日本与俄国的关系日益紧张,失去了祖国和家园的白俄难民在日本遭到了与苏联人一视同仁的防范与排挤。

就是在这种历史背景下,法庭上的双方,一边是白俄难民,一边是日本商人,所谓大日本帝国的法庭怎么可能公正呢?最后为了避免人身伤害,莫洛佐夫一家终于在协议上签字,同意放弃糖果工厂。之后,这家以莫洛佐夫为名的公司就和莫洛佐夫一家再也没有了关系,不过,每年2月14日的借势营销却被日本人学了个十成十,慢慢地,情人节送巧克力变成一种时尚风靡全日本,进而影响了整个东亚地区,一直流行到今天。

《名侦探柯南》中,毛利兰和好友铃木园子制作情人节巧克力

20世纪前半叶,白俄难民在远东地区的生存状态与在欧洲生活的犹太人、在海外的华人劳工一样令人担忧。莫洛佐夫一家为了生存,又开了一家小规模的糖果店。之后日本社会一直笼罩在战争的阴影下:先是为期十四年的侵华战争,后是第二次世界大战,使整个日本陷入经济管制中,糖、可可粉等原材料变得难以获取。最后,莫洛佐夫的店铺在二战空袭中被烧毁。

战后,莫洛佐夫的长子瓦伦丁·莫洛佐夫重拾旧业,第三次在日本开糖果店,也曾有过一段长时间的稳定发展,还曾经应邀为日本天皇制作糖果点心。但最终因为业绩问题,莫洛佐夫糖果店在2006年停止营业。

战后,瓦伦丁·莫洛佐夫的COSMOPOLITAN糖果巧克力店

关于二战时期的白俄难民在日本的生活,川端康成的小说《雪国》中曾有这样一段描写:

“

“你是打哪儿来的?”岛村问道。

“打哪儿来?你是问我打哪儿来?”俄国女人不知怎样回答,一边收拾货摊,一边思忖着。

她穿的裙子,已经不像是西装,而像是在身上缠上一块不干净的布。她就像一个地道的日本人,背着一个大包袱回去了。不过,脚上还穿着皮靴。

”

莫洛佐夫颠沛流离的一生就像这个白俄女人,从哪里来,到哪里去,都不由自己做主。直到现在,关于20世纪50年代前在日本的白俄难民的生存状态也鲜少有人提及,甚至俄罗斯本国都没有学者着手研究这个课题——无论是母国还是居住国,都似乎把这些人遗忘了。

据日本东正教团体提供的数据显示,二战时期流亡日本的白俄难民约有3万余人,他们在沙皇俄国是军官、商人、知识分子,也有部分是贵族,可是没有了祖国,他们什么都不是。

战争结束后,瓦伦丁·莫洛佐夫不想加入日本国籍使用日本名字,更不想加入由苏维埃政权统治的苏联国籍。他对上门邀请的苏联大使馆的官员说:“我不想听你们这些把沙皇杀了,还烧毁教会的人跟我说教”。最终,他和他的父亲一样被葬在日本的涉外公墓里,这个本该浪漫实则残酷的情人节巧克力的故事,至此划上了无人问津的句号。

评论