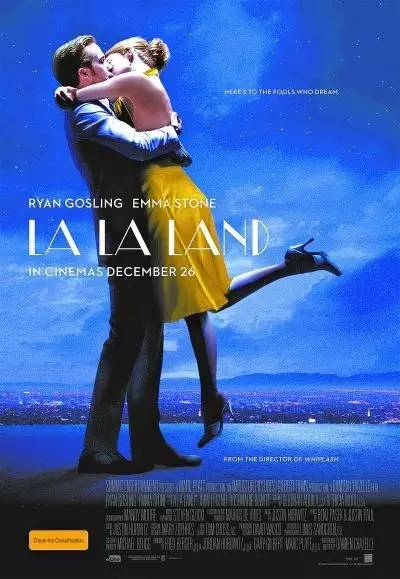

一位朋友在看完《爱乐之城》后,这样写道:

“剧终散场的时候,我不顾大亮的灯和周围的人群,留在座椅上痛哭失声。不,不是为爱情遗憾,因为我从一开始就知道他俩不可能在一块儿。我哭了,只是因为想着自己那些没有实现的梦。”

人为了自己真正热爱的东西,有时会变得特别不一样。尤其是为了艺术。与美相关的东西,总是特别容易让人沉迷。这种热切的追逐,你叫它勇敢也好,叫它偏执也好;毕竟是一条通道,带你去向往的地方。

今天,除了《爱乐之城》中的他们,Lab还想带你认识下面这6位追梦人。

无论是真人出镜还是虚构角色,他们的方向不同,路线不同,沿途的风景不同,但殊途同归。可以说他们是成功了,但他们认为自己一直在路上。所以你看,“追求梦想”是一场多么华丽而漫长的旅程。

安德烈·波切利 in 《别说再见》

【意】安德烈·波切利

“你不能看见这个世界,那么你就做一件事,让这个世界看见你。”

他双目失明,却拥有“被上帝亲吻过的声音”。安德烈·波切利,世界顶级男高音之一,是公认最有资格接替帕瓦罗蒂地位的歌唱家。

《别说再见》是波切利的自传,你也可以把它视作一本心灵渴望之书。无论是疲惫还是挫折,都不是放弃梦想的理由。虽然他可以唱出最令人激动的乐曲,但这本书的语言风格却是非常平静。即使当他回忆起童年的迷茫,青春的彷徨,描述残酷的现实与理想,也不改那种娓娓道来的温和。

“静默,有益于灵魂,使其学会更好地认识自我。当我孤身一人,而别人喧闹地对彼此滔滔不绝时,我能更好地理解他们。”波切利在书中这样说。

他知道自己有多么接近梦想。当钢琴声响起,咏叹调开始悠扬诵出,所有的一切都变成了彩色。当他意识到自己可以用跳动的音符触碰这个世界,用嗓音去感动人的灵魂的时候, 他的世界不再单调乏味。

斯特里克兰德 in 《月亮与六便士》

【英】毛姆

“满地都是六便士,他却抬头看见了月亮。”

斯特里克兰德原本有着牢靠的职业和地位、美满的家庭,但却迷恋上绘画,像“被魔鬼附了体”,突然弃家出走,到巴黎去追求绘画的理想。

在做尽了无法被人理解的行径之后,他终于离开了文明世界,远遁到与世隔绝的塔希提岛。在那里他与土著女子同居,终于找到灵魂的宁静和创作的氛围,并创作出许多使后世震惊的杰作。在他染上麻风病双目失明之前,曾在自己住房四壁画了一幅表现伊甸园的伟大作品。但在逝世之前,他却命令土著女子在他死后把这幅画作付之一炬。

毛姆在《月亮与六便士》里塑造的斯特里克兰德的原型,到底是不是法国印象派画家高更?这更增加了小说的传奇色彩。但最重要的是,这本书里将一个狂热追求艺术,以至于不通人情世故的“怪才”刻画得入木三分。寻找心灵家园和梦想,是否一定要逃离世俗社会?毛姆并没有给出答案。

黑泽明 in 《蛤蟆的油》

【日】黑泽明

“我所说的山顶的风是指长时间艰苦地走山道的人,快到山顶时就感到从对面吹来凉爽的风。这风一吹到脸上,登山者就知道快到达山顶了。他将站在这山之巅,极目千里,一切景物尽收眼底。”

黑泽明的名字对电影爱好者来说如雷贯耳,但这本名字略怪异的自传并不是那么尽人皆知。

日本民间流传着这样一个故事:在深山里,有一种特别的蛤蟆,它和同类相比,不仅外表更丑,而且还多长了几条腿。人们抓到它后,将其放在镜前或玻璃箱内,蛤蟆一看到自己丑陋不堪的外表,不禁吓出一身油。这种油,也是民间用来治疗烧伤烫伤的珍贵药材。

从孩提时代一个孱弱的“夜哭郎”,如何痴迷于绘画和电影,如何幸得启蒙而踏入电影界,最后如何执导《罗生门》等影片而成为世界级的导演黑泽明坦然直面过往的一切,人生的甘苦,艺术的感悟,流露于字里行间。晚年回首往事,黑泽明自喻是只站在镜前的蛤蟆,发现自己从前的种种不堪,吓出一身油——这油的结晶就是这部《蛤蟆的油》。

梵高 in《渴望生活》

【美】欧文·斯通

“生活对于我来说是一次艰难的旅行,我不知道潮水会不会上涨,及至没过嘴唇,甚至涨得更高,但是我要前行。”

28岁那年,梵高选择开始做一个画家。除了一直支持他的弟弟之外,这样的选择让周围的所有人都无法理解。他的人生也是一个悲剧:一生的穷困潦倒,最后的头脑疯狂——在创作了最惊人的作品之后,他选择了结束自己的生命。

仿佛上帝让梵高来到人世,只是为了受尽折磨和苦难,为后人留下杰出的画作。这位天才画家一生所有的,也不过是一位亲人和挚友,也不过是一份对艺术的执着。37岁的人生旅途,他生命的厚度,远远超过许多人生命的长度。

艺术家,是一种总在寻找却从未找到最终答案的人。

年轻贝斯手 in 《音乐课》

【美】维克多·伍顿

“改变一个音符,和弦就变了。你和人生也是这样。”

年轻的贝斯手视音乐为生命,却在奋斗的过程中遭遇瓶颈,苦于无法突破。一位名叫迈克的陌生人从天而降,给他上了十二堂发人深省的音乐课,从始至终都是在以音乐讲生活。迈克带领年轻人面对各种奇遇,抽丝剥茧般展现音乐与人生的惊人相似之处,直到最终,年轻的贝斯手也成长为一名精神导师。

人生在世不过寥寥数十载,即使活到80岁,在地球上也不过生活了不到3万个日夜。除掉我们不知不觉浪费掉的日子,究竟还剩多少天呢?书中人被这个问题惊呆了,而读者也会被这样的数字狠狠吓上一跳。

我们的生命就是一谱乐章,而追寻梦想,理解生命的过程,就是不断修正调性,找到韵律的过程。如果每个小节都用心地雕琢,那么人生听起来、看起来,就悦耳悦目得多了吧。

小泽征尔 in 《与小泽征尔共度的午后音乐时光》

【日】村上春树

“不论面对何种形式,只要双方有自然的共鸣,就一定能找出这条联系彼此的路。”

人类语言的尽头,是音乐的发端。闻名乐坛的指挥家小泽征尔,与名作家村上春树的六次对谈,成为“翻越高墙”的一次心灵之旅。他们谈的是古典音乐中的人与事,更是在谈论着一种人生——你只有深入了解和接触,才能有能力享受它的美好。

一位优秀的指挥家能用双手创造出动人的乐章,但他未必可以精准地告诉不懂音乐的人,这部乐章有哪些绝妙之处。一位始终以欣赏者身份仰视音乐家的听众,即使全身心沉醉于音乐世界,也未见得可以理解音乐的大厦如何搭建。村上春树这部作品,就是这二者之间的桥梁。

他说:“在小泽先生专注地研读乐谱的同时,我也专注地笔耕不辍。两种工作截然不同,但所需的专注或许十分相近。我常想,若是少了这份专注,我的人生便无从成立,不再是我自己的人生。想必对小泽先生而言也是这样。”

“正是那一丝疯狂,让我们看见新的色彩”

——《爱乐之城》

-END-

编辑 撰文|璎小媛

手书|Leo

评论