做一个品行端正的人意味着什么?面对灾难,我们会选择做正确的事吗?这些根本问题是好莱坞两部最具标志性的电影——《卡萨布兰卡》和《正午》的核心,也赋予了它们永恒的魅力。时值《卡萨布兰卡》上映75周年和《正午》上映65周年,有两本新书探究了良知是如何在当时的历史环境中成为焦点问题的:《正午》遇上“好莱坞黑名单”事件(the Hollywood blacklist)》,《卡萨布兰卡》正处于二战和二战所造成的难民危机背景中。

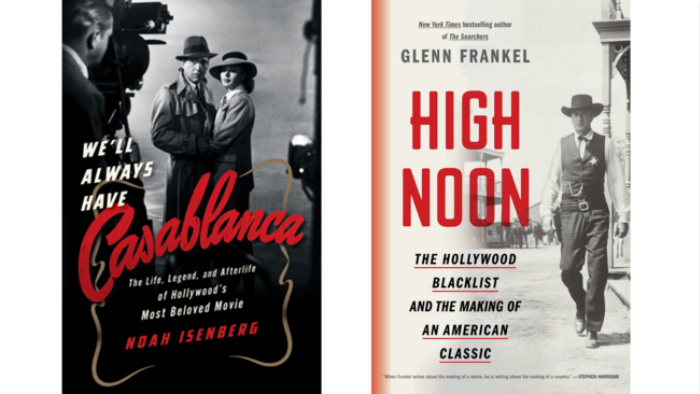

在《我们永远拥有卡萨布兰卡(We’ll Always Have Casablanca)》一书中,诺亚·伊森伯格(Noah Isenberg)深挖了这部电影的制作历史,提醒我们注意到,从受到希特勒压迫的欧洲到来的流亡者们所做出的广泛贡献。在《正午(High Noon)》里,格伦·弗伦克尔(Glenn Frankel)把这部电影的制作,与当时紧张的冷战政策进行了对照,这些政策影响了电影要表达的信息。这两本书与我们目前的政治形势,与关于难民、法西斯主义以及保护公民权利和宪法权利的争论都有共鸣。

最初,《卡萨布兰卡》从二战即将爆发的欧洲动乱中孕育而生。高中英语老师莫瑞‧布尼特(Murray Burnett)——与琼‧艾莉森(Joan Alison)合作——写出的剧本《人人都来里克酒吧》(Everybody Comes to Rick’s),为这部电影提供了原始材料,他曾在1938年夏天到欧洲旅行。为了支援亲戚,他和妻子从纳粹德国控制的奥地利偷运出珠宝和其他资产。这对年轻夫妇随后抵达法国南部,在一家夜店度过了一个晚上,店里四海为家的顾客们提供了里克咖啡馆(Rick’s café)的灵感。在欧洲的那段时间,布尼特还了解了避难者的流亡路线:从法国马赛到摩洛哥,再到葡萄牙里斯本,最后通向“卡萨布兰卡”。

1941年12月8日,就在日本偷袭珍珠港的第二天,一份《人人都来里克酒吧》的副本被送到华纳兄弟制片人哈尔·沃里斯(Hal B. Wallis)的办公桌上。沃里斯看到了它的潜力,以2万美元买下版权,这对一个未完成的剧本来说是史无前例的高价。在遴选电影演员时, 1940年代初在好莱坞落脚的1500名德国和奥地利籍的电影工作者成为了华纳的选择对象。参演的75名演员中大多都是移民,很多人都亲身经历了欧洲难民危机和流亡岁月。伊森伯格从这部电影的制作中举出很多例子来支持他的论点:难民主题是《卡萨布兰卡》的重点。例如,导演迈克尔·柯蒂斯(Michael Curtiz)当时不顾一切地帮助困在匈牙利的亲戚,要求他的编剧们加入凸显难民困境的片段。

尽管在反映欧洲逃难者方面,《卡萨布兰卡》的努力是有限的(伊森伯格尖锐地指出这一点,并引用了小说家安德烈·艾西蒙(André Aciman)所说的“犹太人问题的结构性缺失”),但是电影富有同情的凝望,再加上里克从置身事外到投身其中的转变,提升了美国观众对参战的支持态度(至少从电影巨大的票房成功中可以如此判断)。《卡萨布兰卡》的政治立场同样与华纳兄弟一致。董事长哈利·华纳(Harry Warner)强烈反对法西斯主义;在此3年前,华纳拍摄了《一个纳粹间谍的自白》(Confessions of a Nazi Spy),由此成为了好莱坞第一个接触“反纳粹”题材的电影制片厂。

但政治运动也可能陡转急下,以反法西斯立场向战时的美国观众推荐《卡萨布兰卡》,这在战后的几年里马上变得可疑起来。在《正午》中,弗伦克尔讨论了电影的创作背景,即在杜鲁门和艾森豪威尔两届政府期间发生的“美国政治和文化的结构性转变”。在1946年11月,共和党在近20年里第一次赢得了对国会参众两院的控制权,并且很快着手取消富兰克林·D·罗斯福总统进步的联合政策。反对罗斯福新政的保守派、工人阶级民粹派以及自称美国派的人们,确信“外来者”(也就是自由主义者、犹太人和共产主义者)会对美国的安全和价值观构成威胁,他们现在有了法律上的支持。正如弗伦克尔所说的,“这种抵制现在得到了政府的正式认可。”

“非美活动调查委员会”(The House Un-American Activities Committee,简称HUAC)设立于1938年,这一调查委员会认识到,自己的时代已经来临,并在1947年10月对好莱坞发起了第一轮共产主义者活动调查。弗伦克尔回顾那段现在被人熟知的“好莱坞黑名单”历史时,描述确切又不失风度,对证人证言的描述尤为生动。卡尔·福尔曼(Carl Foreman)是《正午》的编剧,也是弗伦克尔叙述中的英雄——加里·库珀(Gary Cooper)也是。福尔曼在1947年并未被传唤作证,正如弗伦克尔所说,那时的他对调查委员会来说太过无关紧要,完全无须过问。然而,到了1951年夏天,在电影《正午》准备开拍时,情况就变了。那时的福尔曼因为《夺得锦标归》(Champion,1949)和《男儿本色》(The Men,1950)的编剧创作而得到奥斯卡金像奖提名。在两部电影里,他都与斯坦利·克雷默(Stanley Kramer)合作,后者一位独立的先锋制作人——后来成为导演,代表作品有《纽伦堡大审判》(Judgment at Nuremberg)等——这段合作关系最终为他带来了困扰。

福尔曼在1951年6月13日收到了HUAC的传唤,当时他正在完成《正午》的剧本。他在故事中原创的关于小镇被外来势力围攻的想法,本意是对联合国的赞歌,彼时已经演变为现实中某种更加黑暗且希望渺茫之物:好莱坞之死的故事。随着影城否认雇佣过曾经的或者疑似的共产主义者以及支持共产主义者的人,好莱坞的进步社区瓦解了。老朋友们相互避开,电话被窃听,背叛无处不在。弗伦克尔写道,“逐渐积聚的恐惧感成为卡尔故事的情感核心”,福尔曼发现自己直接将他生活中的对话搬到了剧本当中。

尽管他后来坚持说《正午》是对黑名单事件的讽喻,参与这部电影的其他人却不这么认为。导演弗雷德·金尼曼(Fred Zinnemann)把主角马歇尔·威尔·凯恩(Marshal Will Kane)的独自奋战看作是良知与妥协的对抗。库珀对凯恩的演绎同样确保了这场斗争会被观众理解为勇敢的、道德的、具有十足美国精神的,还有库珀这个角色投射的所有价值观。这个明星的政治立场是保守的,但不是教条主义,在弗伦克尔的叙述中,他是一个和他扮演的角色一样有原则的人。如果说是库珀演绎的凯恩“确认了我们的自画像是一个有道德的、光荣的国家,”那么是《正午》在意识形态上的灵活性,让它成为美国总统们的最爱,不管他们来自两党中的哪一边。(艾森豪威尔至少看过3遍这部电影,而比尔·克林顿看过20遍,稳居榜首。)

《我们永远拥有卡萨布兰卡》和《正午》是两本吸引人的书籍,里面有很多有趣的琐事——罗纳德·里根曾是里克这一角色的演员人选!福尔曼在和乱扣“赤色分子”帽子的八卦专栏作家赫达·霍珀(Hedda Hopper)的一次约会中,差一点酒后失言。不过,这两本书也深刻地讨论了一个观点:我们的政治状况和创意产业不仅仅反映出了彼此,还映射出了国家所面对的现实。

本文作者Prime是名电影历史学家,著有《欧洲的好莱坞流亡者:黑名单和冷战电影文化》(Hollywood Exiles in Europe: The Blacklist and Cold War Film Culture)。

(翻译:李雪)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:LATimes

最新更新时间:03/04 09:33

评论