“雾云满天散,明月照人来。”

苗族女孩梁越梅帮姐姐牵着牛走在回家路上。白日将尽,夕阳余晖落在她的眼中,诗兴所致,她顺手写下了这句应和着李商隐的“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗。

梁越梅是乌蒙山新中学校的一名小学生。这座坐落在两个苗族村寨之间的乡村小学位于云贵川三省交接的石门坎大山里,高寒贫苦。建校14年来,全国各地的志愿者或长期或短期任教于此。梁俊是梁越梅的老师。

梁俊当过吉他教师、乐队经纪人、广告公司活动策划与文案、乐器行店长,但一直对教育感兴趣。他曾长期在福利院和孩子们讲故事、做游戏、唱歌,陪同他们成长,也在某乡村图书馆做过短期志愿者,教授过绘本课。梁俊一直有前往农村长期支教的心愿,遇到妻子周晓丹之后,夫妻俩在一个偶然的机会得知石门坎新中学校缺老师,于是组织了6人的志愿者考察团队,成为最后一批外来志愿者,在那里任教了两年。

第一年,梁俊和周晓丹担任三年级和五年级的班主任及科任老师。第二年,他们继续带孩子们上四年级和六年级。梁俊除了不教英语,其他的科目均有涉及;周晓丹则在数学和体育之外包揽了所有其他科目。

语文课是两位支教老师日常教学中的重中之重。在梁俊看来,小学语文教学的目的是帮助孩童成为一个乐意并有能力用文字诚实表达内心情绪的人,是一种重要的生命教育,“最佳教学的方法是,老师用爱陪伴、监督、引导、探索、研究,进入孩子们的生命,影响彼此的命运”。

虽然不是专业教师,但梁俊夫妇的教学实践深受教育家丁慈矿主编的《小学对课》和《文言文启蒙》的影响,着重于启发孩子们对汉语的语感、意境和情感的体会。他们以周为单位教学,将语文课细分为“每周一诗(古诗、现代诗、品格诗各一首)”、“读写绘”、“成语、历史故事”、“电影课”、“话剧课”、“阅读课”和“写作课”。朗读、阅读、观察和复述课文是孩子们每天都要做的事,梁俊认为,这能帮助他们积累提高阅读的基础能力。

在古诗文教学上,他们另辟蹊径。梁俊利用自己会弹吉他的优势,给古诗谱曲,通过民谣音乐的形式传达诗词之美。“唱出一首诗歌的旋律,能让孩子觉得好听、美,这会让孩子们爱上古诗。唱得多了,读得多了,随着孩子们年龄增大,理解力提升,有了体验,他们恍然大悟,更爱那些诗句,并且能活用在自己的生活里。”梁俊说。

梁俊讲了班上的一个小故事:一个叫韩天波的男孩每天放学要做的第一件事是上山赶羊回家。有一天,一只羊生了羊宝宝,这个个子很矮、力气不大的男孩抱着羊宝宝回家时路过沙场,路不平坦,他不小心摔了一跤。第二天,韩天波在日记里这样描写自己摔倒的场景:“真是醉卧‘沙场’!”

读到这句话时,梁俊欣喜不已,“我们唱了一年多的《凉州词》在他那儿’复活’了。长期诗词教育的积累,促成了韩天波的灵机一动。古诗文有了现代性,有了新意,有了趣味,产生了新的价值”。

在两位支教老师的谆谆教导下,这些生活在贫瘠环境中的彝族、汉族和苗族孩子在每天写作课上提交的日记中逐渐展露自己的禀赋、经历和内心世界。梁俊把孩子们的日记称为“童书”,老师在阅读过学生作品后评分,得到“童书乌蒙”称号的作品,会被朗读给全班同学听。

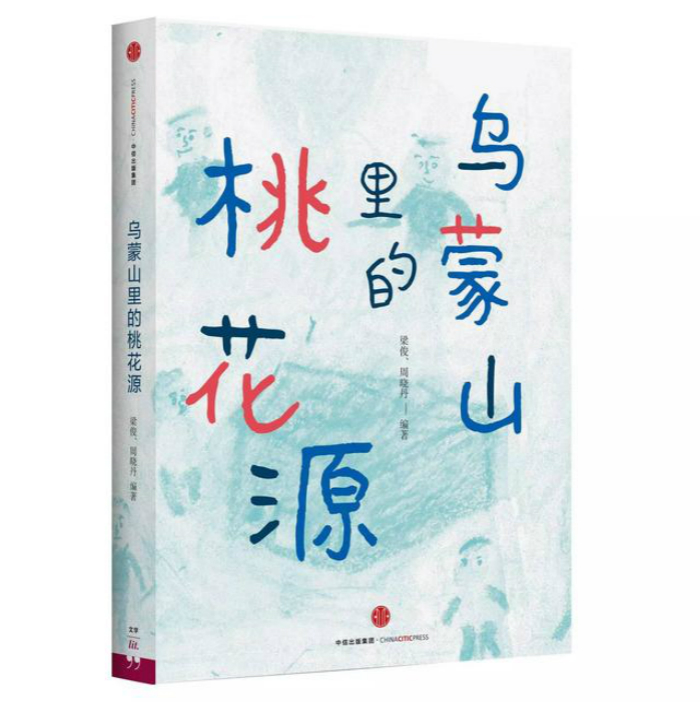

更多时候,梁俊夫妇是被孩子们用文笔展现出来的童真和才情打动,于是他们做了一个公众号“童书乌蒙”用来展示孩子们的作品,旨在以孩童的目光观察、记录当下的乌蒙山区,并鼓励孩子们认识到写作的价值和意义。通过公众号认识乌蒙山的这些孩子的人越来越多,直到中信出版集团的编辑联系到梁俊夫妇,希望能够将这些作品集结成册。于是在支教结束后,他们将孩子们的作品整理出来,出版了《乌蒙山里的桃花源》。

稚拙、生动,却又带着“天然去雕饰”的特殊美感是翻阅《乌蒙山里的桃花源》时给人的最深印象。这些孩子身上绽放的诗意和生命力让他们成为了灵魂更为丰满的个体,无论人生境遇如何,语文教育的影响将会常伴他们。在梁俊夫妇结束支教半年后,班上的一个苗族孩子辍学开始了打工生涯,但仍然坚持每日用微信写日记发给他们看。

“他成了一个写日记的建筑工地的工人。”梁俊说。

界面文化:叶圣陶认为,国文教育最重要的是培养“学力”,即“养成阅读书籍的习惯、配置欣赏文学的能力、训练写作文字的技能”。你对此怎么看?

梁俊:阅读习惯、欣赏的能力、写作的技能给予的是专业的基础,对于低年级的学童来说,我遵循的是王尚文、丁慈矿的路子,注重对语文情趣的培养。丁慈矿在他的文章《粗鄙时代里优雅汉语的守护人》中说:“十余年来,除了完成语文课本的教学任务外,我还和学生一起背诗、对对子,一起收集门票、明信片,整理‘我的游踪’、化名‘土豆大哥’带学生去学校小花园里偷偷地种土豆、种葫芦,带学生们溜到室外踏青,把小鸡装在鞋盒里带到语文课上,让孩子们尽情观察……这些作为,无非是想传递一种语文情趣。许多年后,课本上的东西也许他们会忘记,但这些事情一定会留在他们童年的记忆力,我相信。”这是我效法的教育。

界面文化:在新中学校,一堂典型的语文课是怎样的?如何与其他课外活动(比如晨诵午读)衔接起来?

梁俊:如果“语文课”指的是完成语文规定的教学任务的课堂,那么我的语文课是这样的:开始的前几分钟,通常会“读读唱唱”几分钟,一起朗读当周学的品格诗、现代诗,唱唱古诗,读得兴起,唱得乐乎,也会延长时间,忘乎所以也会和学生们PK古诗,你一句我一句,欢乐一堂,调动起上课的氛围。

正式进入课堂,则稍微严谨,带着孩子朗读、阅读、观察课文。目的是透过观察积累提高阅读的基础能力,通过复述课文锻炼孩子们的勇气与演说能力。

因为我们班除了英语之外的课程,都是我在教授,所以衔接的问题几乎不存在,这样我也可以更了解孩子们的综合能力怎么样和天赋在哪,因材施教。

界面文化:面对这些通常意义上与城里孩子相比基础更薄弱的山里孩子,你们是如何做到因材施教的?

梁俊:首先是了解他们每一个人,了解的途径是多花时间在他们身上。上课、下课、放学、家访、假期的玩乐,在一起的时间越长,了解的越深,彼此的情感也就越真实。开始进入彼此的生命,影响彼此的命运了,彼此信任了,因材施教就有了基础了。

界面文化:你提到语文教学以周为单位教孩子一篇古诗和一篇现代诗。为什么如此注重诗歌教育?

梁俊:不单是古诗和现代诗歌,还有品格诗。我会弹吉他,可以给古诗谱曲。古诗有丰富的情绪,通过民谣音乐的形式传达,这个过程能触动孩子们的心灵,悄悄地将文字与音乐的美和情绪种入他们的心田,这能呵护一颗天生具有诗性的心成长。让诗意与童心一同成长,成为一个有趣的人。现代诗能丰富孩子的想象力,并积累诗歌样式的思考与表达方式,可以提高孩子们的写作能力与技巧。

界面文化:对你来说,小学诗歌教育的正确打开方式是什么?

梁俊:教诗歌的老师先得是一个有情趣、爱生活、有童心的人。拿古诗教育来说,我们教小朋友们古诗,首要的目的不是理解意思,因为理解了诗歌的意思并不会让他们爱上诗歌,孩童的理性发展还没有那么成熟。而唱出一首诗歌的旋律,却能让孩子觉得好听、美,这会让孩子们爱上古诗。唱得多了,读得多了,随着孩子们年龄增大,理解力提升,有了体验,他们恍然大悟,更爱那些诗句,并且能活用在自己的生活里,古诗有了新的生命力。

界面文化:第二季《中国诗词大会》的16岁冠军武亦姝让古诗词教育重新回到了大众视野。对于小学语文而言,包括古诗词在内的古典文学要怎么教?我注意到孩子们甚至学习了中学语文的文言文课文《桃花源记》。

梁俊:对于小学语文,关于古诗文的蒙学应该怎么教?推荐两本丁慈矿主编的《小学对课》和《文言文启蒙》。我的大多数教育想法来自于丁慈矿的文章与书籍。我自己在这个基础上,用现代民谣的方式给古诗谱曲,启发的也是孩子们的语文情趣。朗读、歌唱、对诗、讲故事、游戏,都是我古诗文启蒙的方法。

我觉得,教授的文本与教授的目的,对于老师来说是需要先明确的,接下来才是在过程中实践与修正教授的方法。要理解《桃花源记》,对小学生自然是困难的,但是读出来,边读边讲故事,师生互动起来,也很有趣。记得读到“渔人甚异之”,我问大家,大家觉得“渔人甚异之”是在讲什么啊?张学的回答是:“鱼人只剩下一只了!”孩子总有他的思考,锻炼孩子思考,和让他表达他的思考,才能了解孩子。至于让他们理解意思,我们不那么着急,先读得出来再说。

界面文化:你如何看待支教行动对中国农村留守儿童带来的影响?

梁俊:这个问题太大,我只能谈谈我们那一届的支教老师对当时新中学校孩子有什么影响。我们的到来让他们有过一群特别的大朋友,在那两年里彼此进入了生命,影响了各自的命运。十年后再回头看看,那些影响才能慢慢地显露。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论