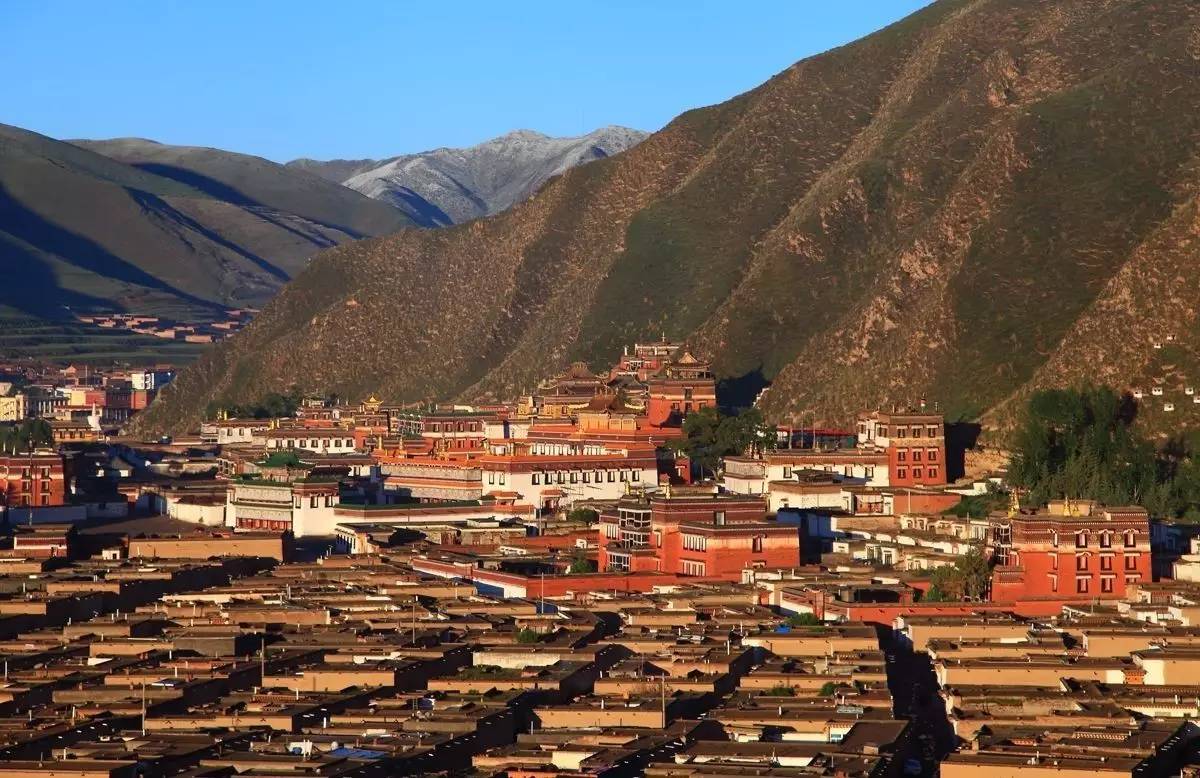

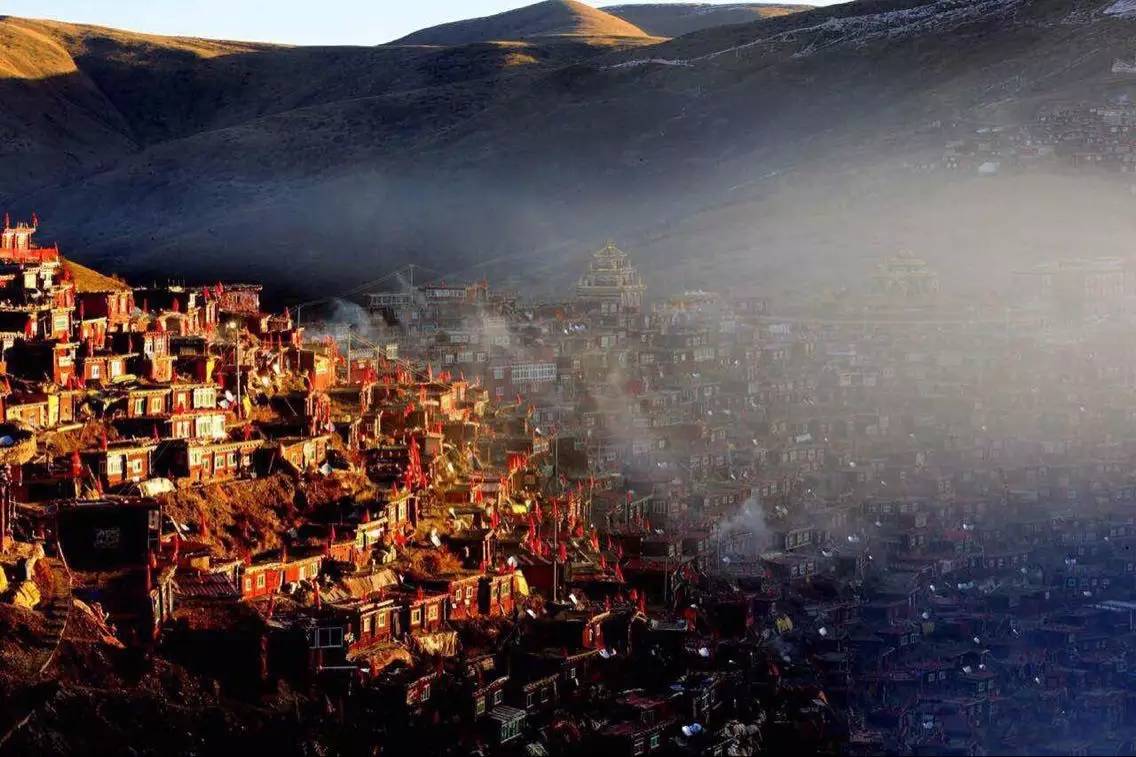

桑济嘉措 在拉卜楞寺学习的藏族僧人

每年,拉卜楞寺总有一些人你永远都忘不了。一些喜欢在围墙外晒太阳的猪,护法神殿里的老灰熊,住宅区里死了伴的孔雀,天葬台的疯子,上密院的老顽童,医学院的老医师。还有这个每年都在磕长头的老人,永远匍匐在埋藏信念的圣地。不管别人怎么问是为了什么。

画画,听经,种一些花在院子里,唱自己煮的酥油茶,看着对面的朋友无奈地笑。该和他谈谈复杂的哲学...

音乐,枯叶发酵的气味,果园里酸甜的水果,蓝得穿透眼睛的天空,藏地冬日里温暖的阳光,这些都不能耽误我画画。我可以换着做我欣赏和好奇的人。今天我要做梵高。

我喜欢有鸟类歌声的地方,那里的早晨是最美的。窗户外面是阳光,树木和寒风,里面是火炉、书本和茶。鸟在外面秋叶上唱歌,我躺在床边冥想。

那些雪是慢慢地从登日山走出来的,天上似乎有我看不见的幽静小道。它们像迁徙的蝴蝶,太阳出来后在人们的记忆里销声匿迹。但今天它们在阳光下闪烁着不可触碰的身影。这是我在拉卜楞寺十年来见过的第一场雪。

穿着最单薄的衣服,坐在屋檐下,注视着鼻尖闪烁的风景。雪花像渺小的生命一样灵动着。身体的寒冷像热火的烫灼,在修持太阳的观想中已经没有了区别。寒冷或炙热,那都是身体的问题。而身体是心灵的问题,心灵则是见地的问题。眼前似乎呈现着所有感受的满足。回到屋里才知道,我被自己吸引了。

我跟着地球转了一圈,于是天就亮了。

......

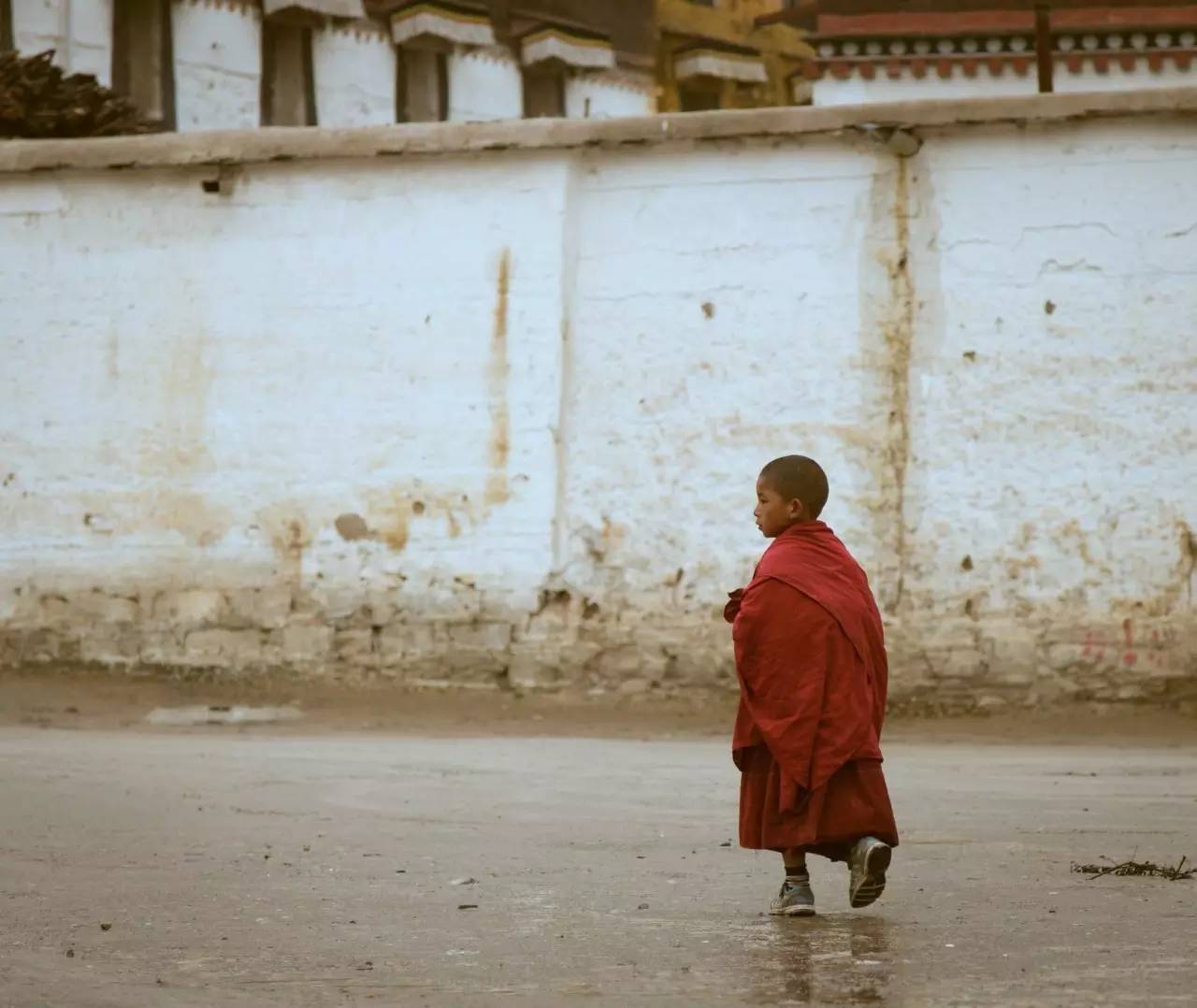

这是一位年轻的僧人

用文字记录

他在拉卜楞寺学习时看到的一切

观、想、念

修行看似遥远

其实就在身边

生活即是心灵的修行

(甘肃 拉卜楞寺)

蓝天白云日照金山

这些对生活在平原地区的我们而言

是可遇而不可求

在他们眼里

四季都是诗

是大自然的礼物

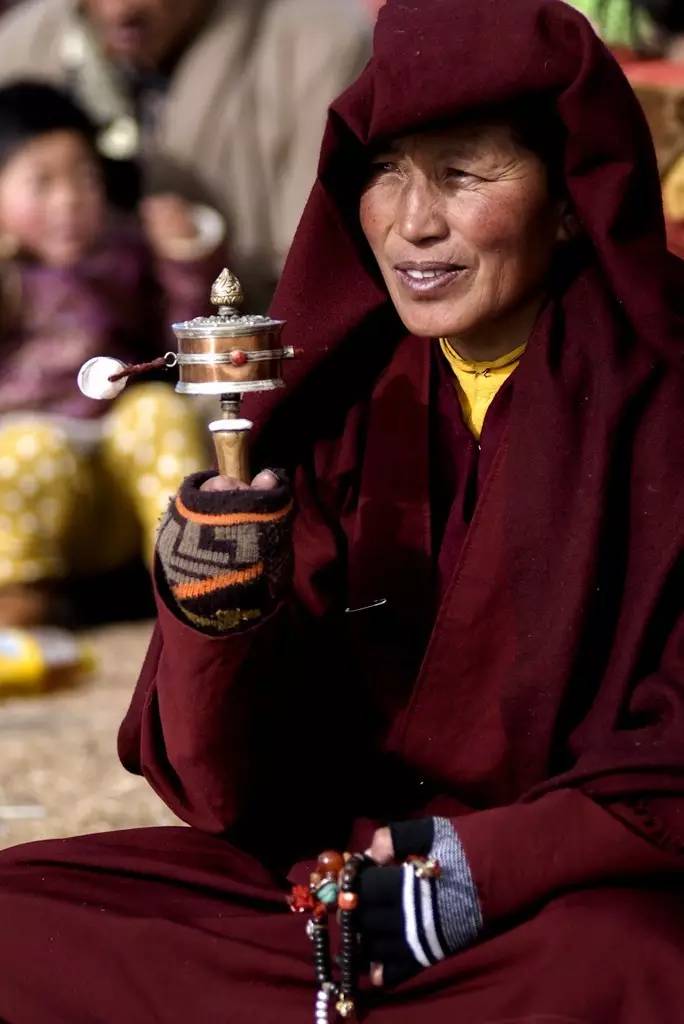

一双双清澈的眼睛里

是对信仰最虔诚的追随

贫困或富裕

瘦弱或强壮

在佛的面前

他们都是丰满的人

如此看来

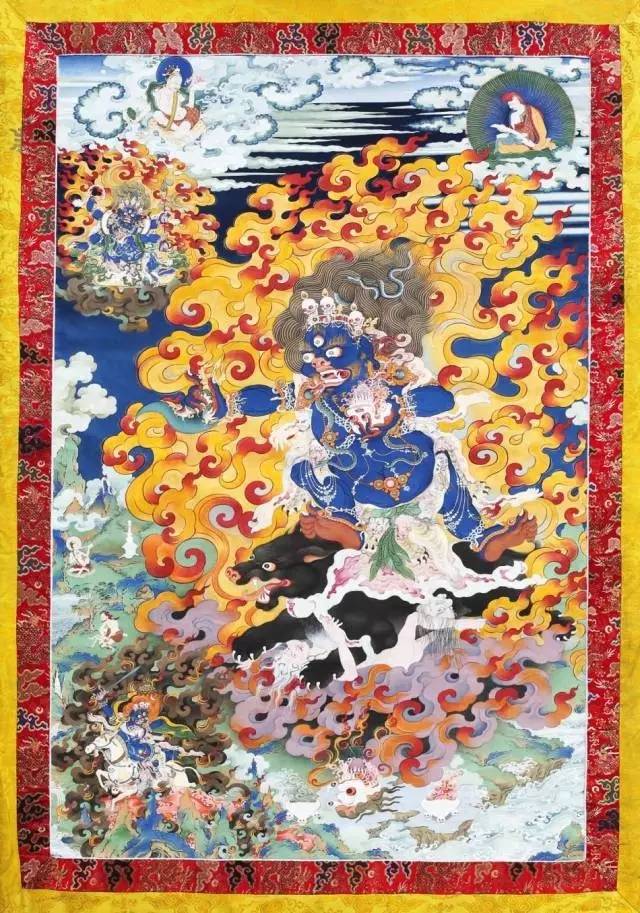

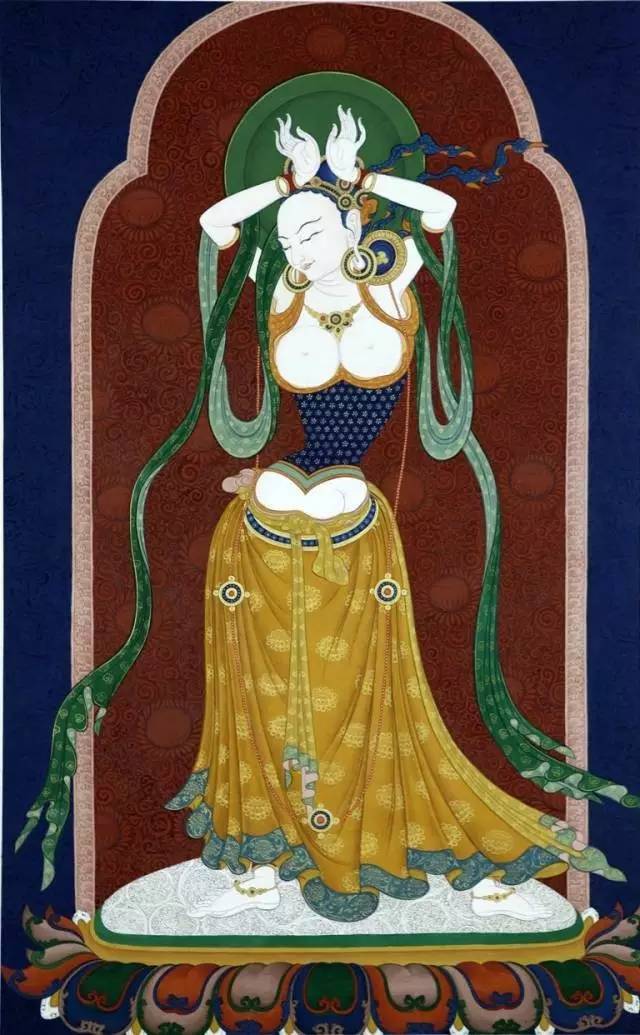

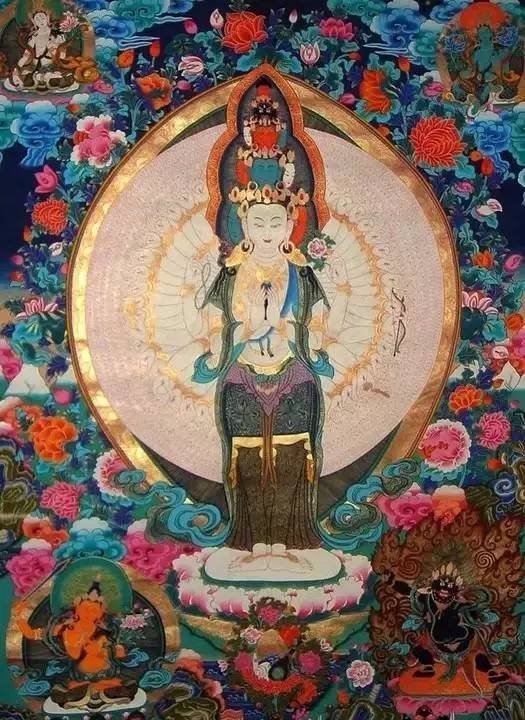

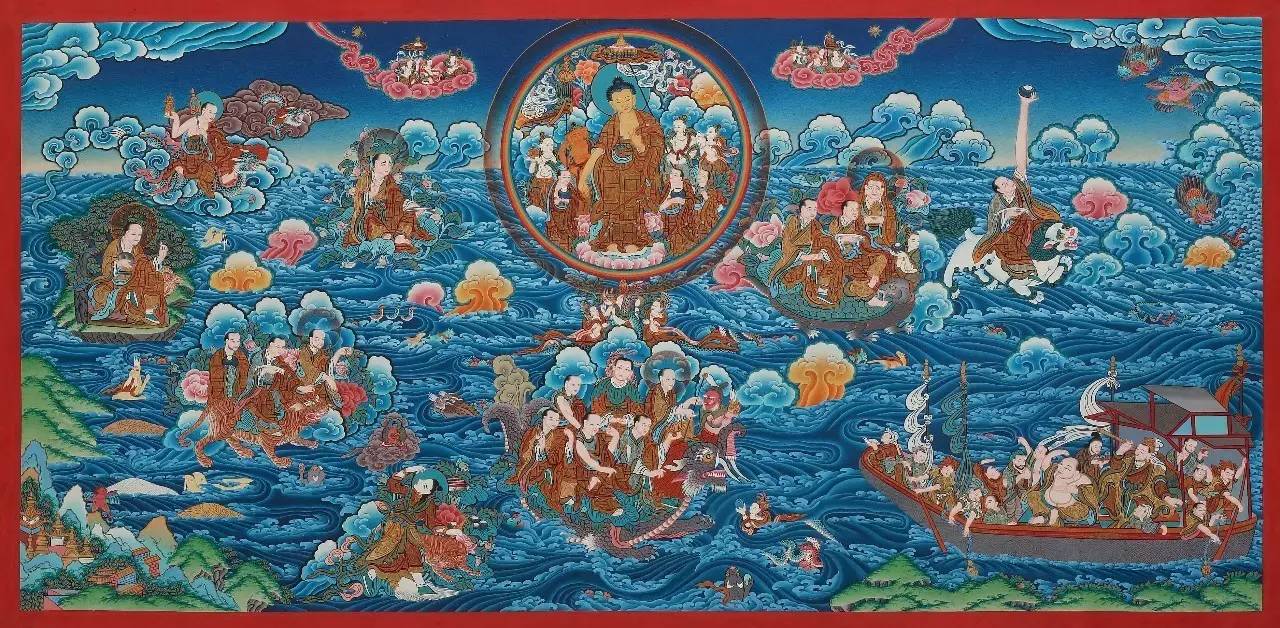

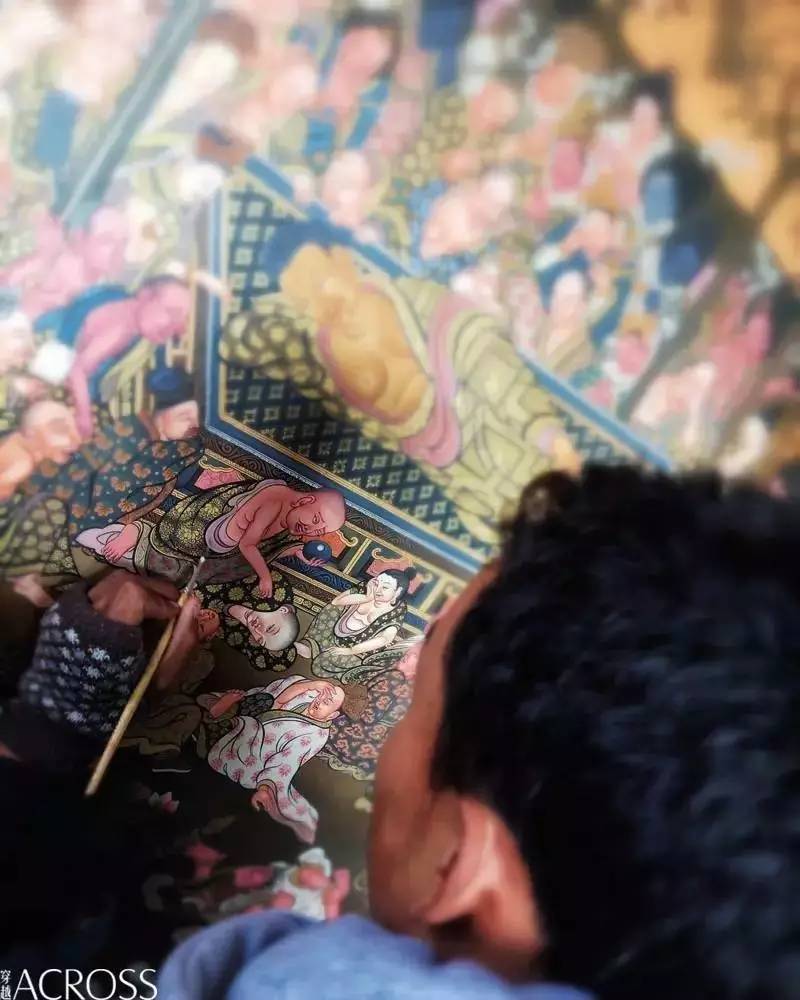

出自他们手的唐卡

拥有浓郁的宗教色彩

赋予人强大的精神力量

也就不足为奇了

唐卡:随身携带的庙宇

唐卡,唐噶

指的是用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画

源于寺院,属纯宗教事务类的师徒相传

最早出现在12世纪左右的藏文典籍中

它是行走的藏族文化

作为一种独具特色的绘画艺术形式

题材内容丰富多样

包括藏族的历史、政治、文化和社会生活

每个藏民的内心都住着一个佛

他们相信今世所受的苦

所有的修行

都是为了来生活得更好

转山转水转经

怀抱婴儿的母亲

驻着拐杖颤巍巍走路的老人家

穿着红色僧衣的年轻喇嘛

念着经文,三步一磕的卓玛

手里拿着佛珠

轻声念诵经文或咒语

转动经筒

顺时针绕行

「这是意念的作用,经筒里放的是经书,去触摸它,这样时刻都不离经典,不离修行。转了经筒,即便不会读也可以持有,这是给普通人的方便。接触之后也许会发愿,以后能够看懂。这样去供奉,去保存,是很大的功德,有利于更多人。」

「很多人知道佛法很珍贵,又没办法去看,去学习。他们向往转世后能够读懂经意,了解佛陀的所有思想。所以去触碰,去看,去绕,种下一种姻缘。」

唐卡的应运而生

大抵也是因为人们心中的信仰

在辽阔而荒凉的高地上逐水草而居

裹成一卷的唐卡成为随身携带的庙宇

随时参拜,时刻保持着虔诚

我猜想,唐卡赐予的力量

应该只能在心中有佛的人身上实现吧

它用明亮的色彩描绘出神圣的佛的世界

庇佑着一方淳朴的藏民

传承,除了靠甘南拉扑楞寺金刚学院的传授外

更多的是,普通藏民的生活信仰

只要佛在心中

自然不会销声匿迹

(辩经)

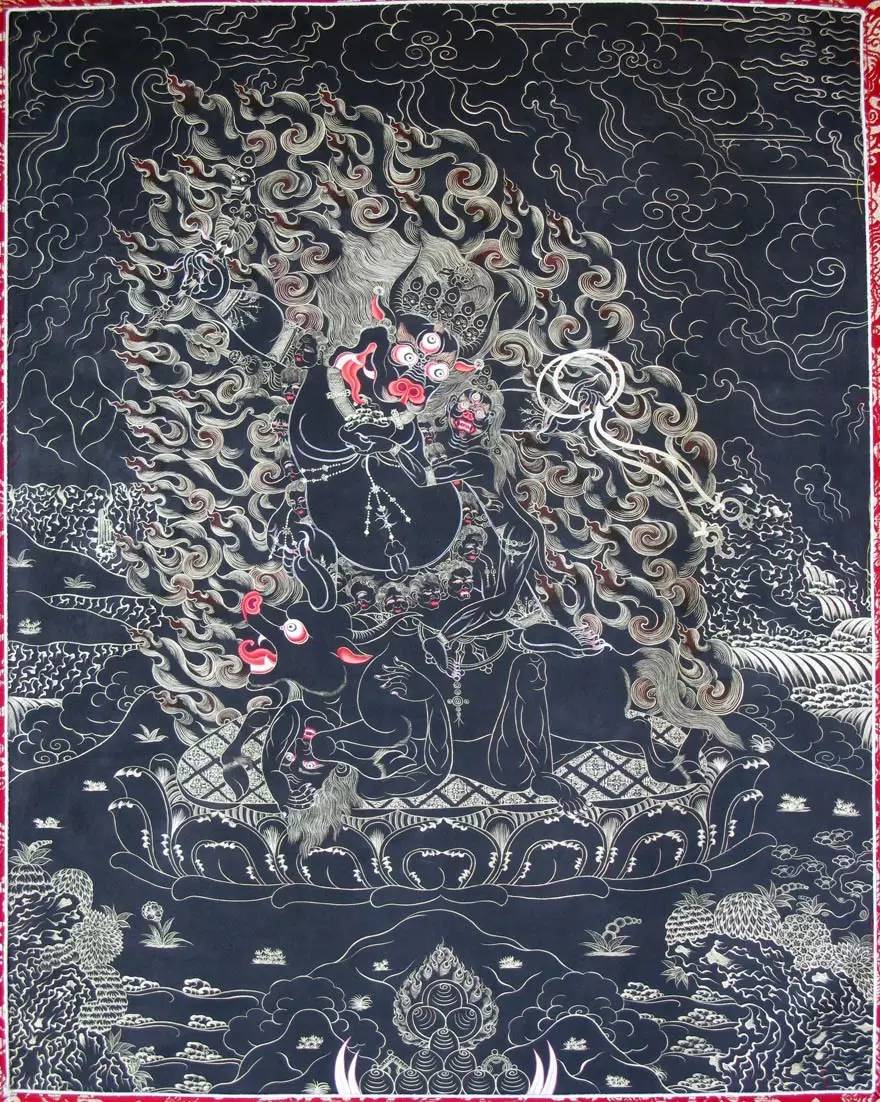

它是一幅画

画里有什么样的故事

传达什么样的精神力量

它只是给你一面镜子

是你自己在解释

在思考

千年唐卡,从这里开启

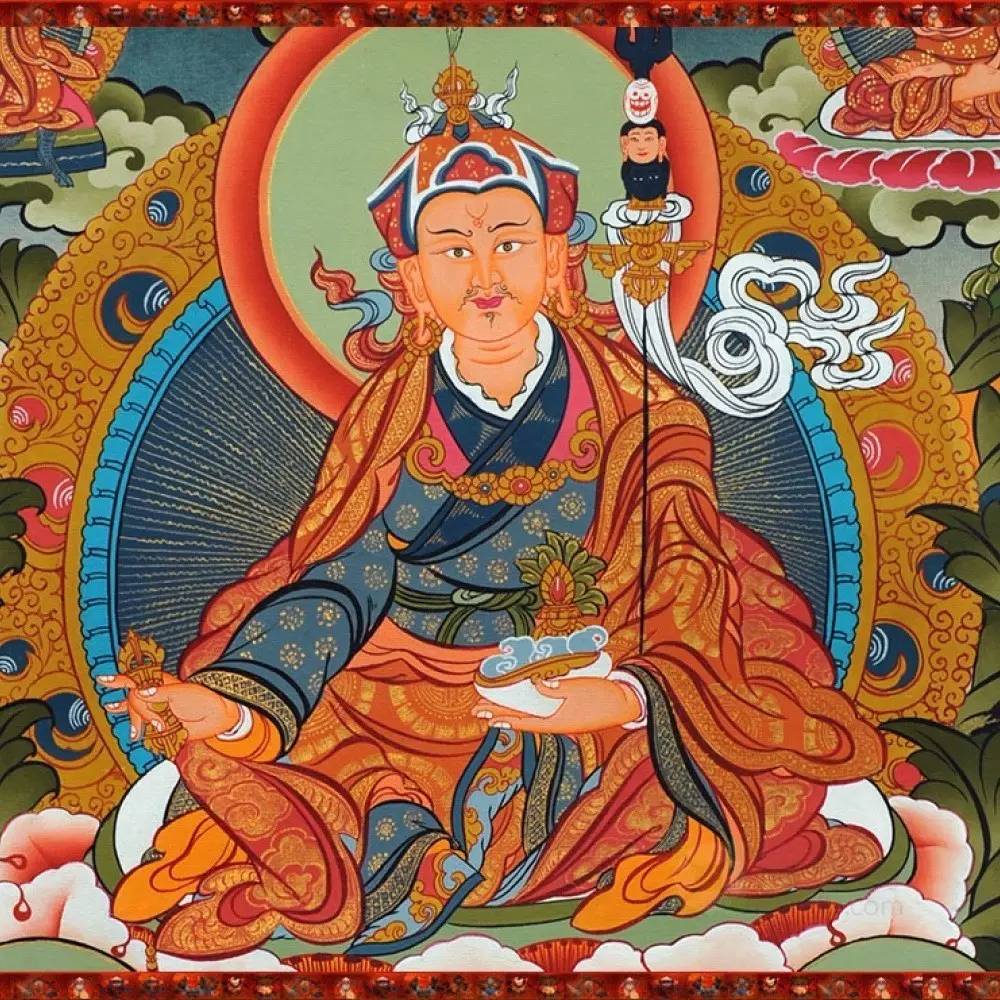

尼泊尔画派、齐乌岗巴画派、勉唐画派、钦孜画派和噶尔赤画派

为藏族唐卡传统五大画派

公元7世纪至13世纪流行的尼泊尔画派

13世纪至15世纪,200年左右期间盛行的齐乌岗巴画派

以继承尼泊尔绘画的风格为基础

融合了西藏古格、卫藏和周邻地区的绘画元素

形成西藏本土画派

齐乌岗巴画派的形成期

正是印度佛像造型理论和早期西藏佛教艺术实践经验上

形成民族化理论体系的建立及相继取得理论成就时期

它向所有美好的艺术形态表现方式持开放的态度

最终汇聚到迎合本民族审美情趣、美学风范的画作风格

「藏」的形成

从齐乌岗巴画派开始发光发亮

从15世纪流行至今的勉唐画派与钦孜画派

是在齐乌岗巴画的基础上

融合佛像艺术,吸收中原绘画元素

形成鲜明风格的勉唐画派

而钦孜画派

则特别擅长绘制忿怒金刚

唐卡注重整体的和谐

很多颜色聚在一起会产生一种和谐

处理不好的话会很糟糕

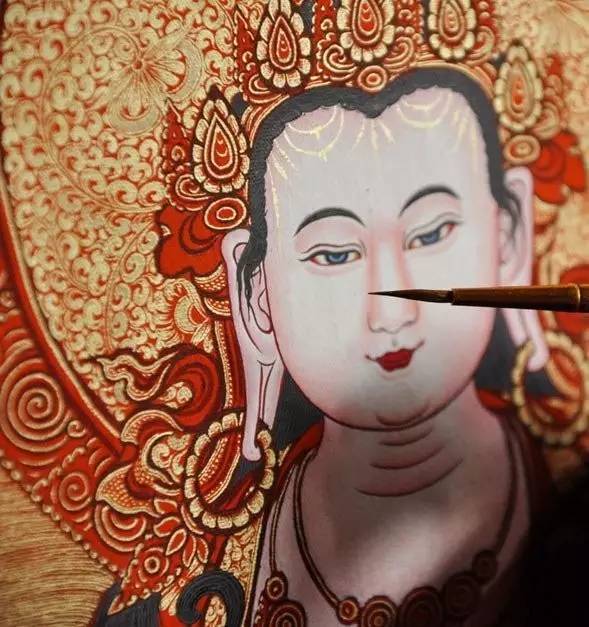

最为考验人的是最后画佛像的脸和手指

画得好可以创造多种风格

唐卡画师在藏语中的正式称谓为「拉日巴」

意为「绘制神像的人」

另外一个称谓为「拉索」

意为「从事神像制作工艺的人」

唐卡画师分为古典派、改革派、商业派

古典派则是那些严格按照传统画法制作唐卡的画师

改革派更多的是年轻一代,他们是现代唐卡的中坚力量

商业派,更多的是在拉萨八角街售卖唐卡的画师

画的是偏低端的唐卡

满足旅客到此一游买点特产回家的游客心理

在30多年前

一流唐卡画家的主业也是种田或放牧

绘制唐卡只能换来微薄的收入

而如今,西藏唐卡画师的收入肯定要超过白领

画唐卡所用的颜料

均来自大自然

由藏民从高山上背下来的矿石、采下来的珍贵植物

人工研磨成粉

包括金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松石、孔雀石

和藏红花、大黄、蓝靛等等

正是这些天然原料

使得绘制的唐卡色泽鲜艳,璀璨夺目

即使过了几百年

依旧栩栩如生

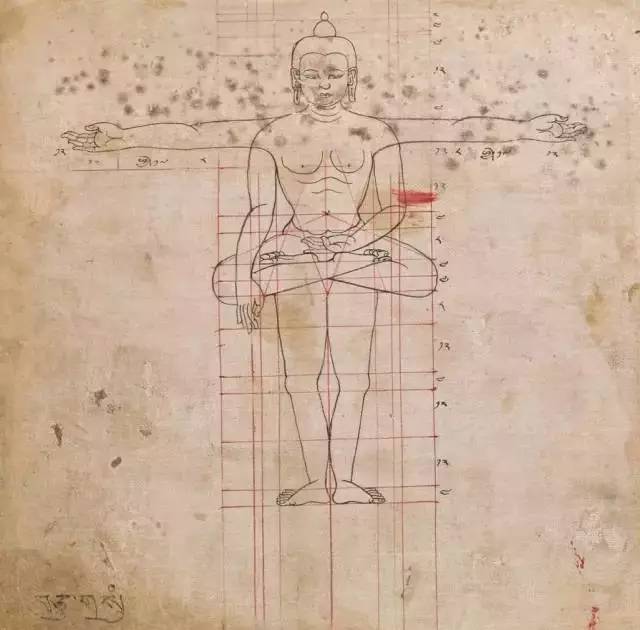

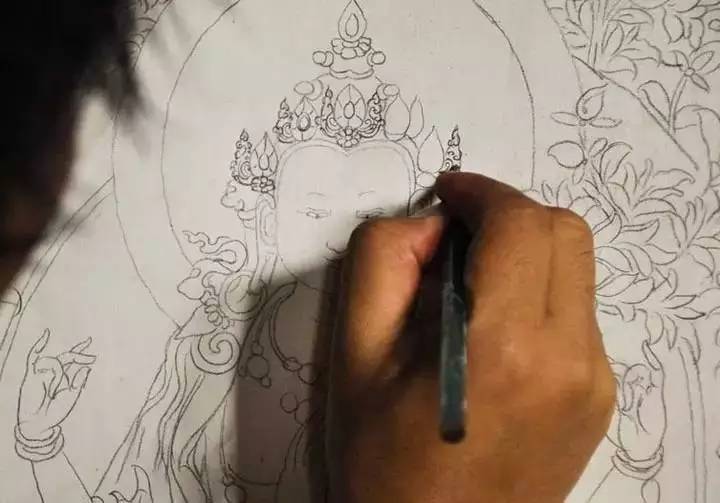

佛教造像的形象都不是凭空捏造的,造像的身材比例、面貌、姿态、装饰等等,都有着严格的规定,并且以白描绘画的形式被收录。它所用的尺度单位是以造像的中指宽度为基本单位,即「一指」。

藏民族神化了格萨尔,使他具有宗教性。显然具有宗教性的格萨尔雕塑必须遵循造像量度经的尺度,因为它的创作「来源于宗教,也来源于传统」。

只有掌握了充分的理论知识

深谙佛道,懂得欣赏艺术

才能下笔绘制唐卡

一幅唐卡的形成

经历几十道严谨的工序

绘前仪式、制作画布、构图起稿、着色染色、勾线定型

铺金描银到给佛像开眼,装裱开光

短则半年

长则需要十年

长时间反复画

越是缜密越对内心有帮助

天空象征空性

莲花代表缘起

修行人画的唐卡

是他心里那个最真实的佛世界

拾方(ID:shifangwh)

这里是拾方,我们关注传统手工艺,希望能为它们注入一股新鲜的血液。

评论