柏林邵宾纳剧院,“一座与建筑、美术、音乐、文学和电影对话的实验室,拥有源源不断创造新的戏剧语言的能力。”虽然成立至今才逾55年,柏林邵宾纳剧院已因作品中的政治性、艺术性和创造性闻名于世,成为了当代、实验、国际化剧场的代名词。

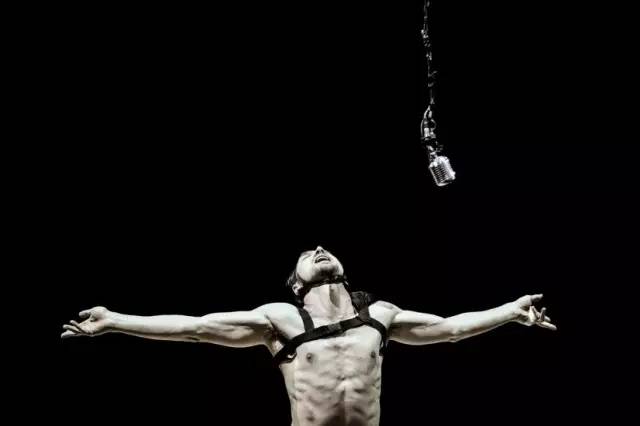

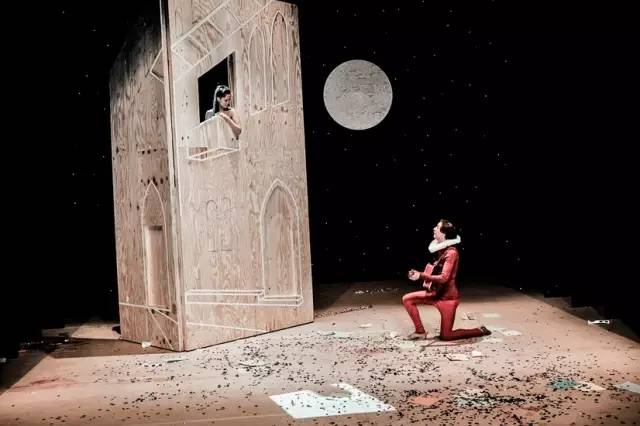

先来一组剧照镇楼

《理查三世》-欧斯特玛雅

Richard III-Thomas Ostermeier

《阴影》(欧律狄刻说)-凯蒂·米歇尔

Shadow(Eurydice Speaks)-Katie Mitchell

《愤世嫉俗》-伊万·冯·霍夫

The Misanthrope-Ivo van Hove

《罗密欧和朱丽叶》-拉尔斯·艾丁格

Romeo and Juliet-Lars Eidinger

《我宁愿因戈雅而失眠,而不是其他什么混蛋》-罗德里格·加西亚

I’d rather Goya robbed me of sleep than some arsehole

-Rodrigo Garci a

《俄狄浦斯王》-罗密欧·卡斯特鲁奇

Oedipus Tyrann-Romeo Castellucci

《帝国》-麦洛·劳

Empire-Milo Rau

《心灵的焦灼》-西蒙·迈克伯尼

Beware of Pity-Simon McBurney

《局外人》--菲利普·普罗伊斯

The Stranger-Philipp Preuss

这就是孕育上面作品的柏林邵宾纳剧院

柏林邵宾纳剧院成立于1962年,现坐落于列宁广场,因此国内也将该剧院介绍成“柏林列宁广场剧院”。邵宾纳剧院成立的背景,与60年代德国左翼学生运动息息相关。其目的可见一斑,“在明晰的左翼政治观点下,一所具有社会性和批判性的剧院”。

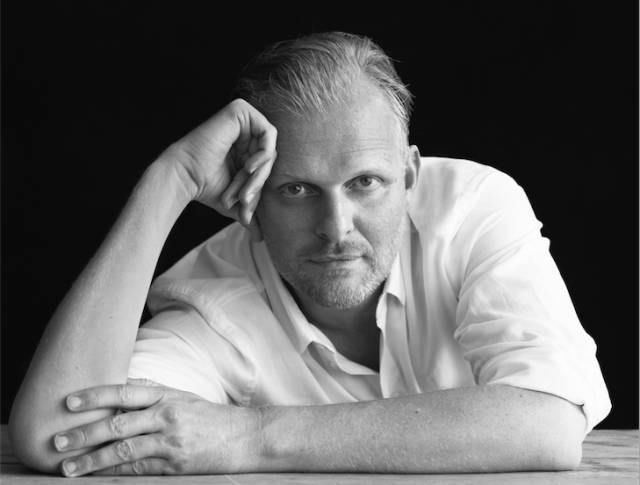

奠基者——彼得·斯坦因

彼得·斯坦因

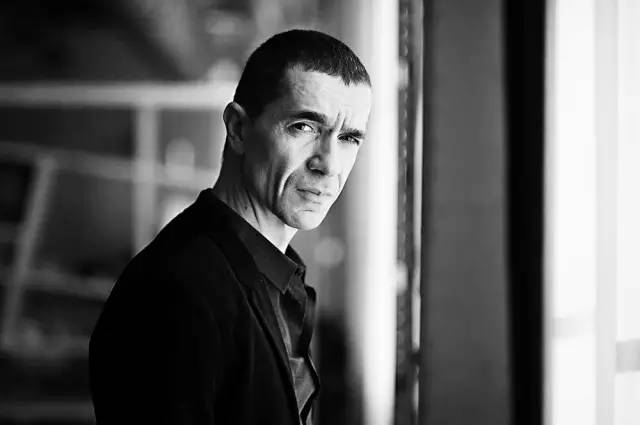

回顾其短暂而辉煌的剧院史,不得不提到两位关键性人物——70年代著名德国戏剧导演彼得·斯坦因(Peter Stein)以及90年代末入职的新一代欧斯特玛雅(Thomas Ostermeier)。

前者将籍籍无名的邵宾纳剧院,由边缘化引入了德国戏剧的核心地带;后者则将处于时代前沿的德国戏剧推向了全世界。

欧斯特玛雅

为了提高城市柏林在戏剧竞争中的文化声誉,官方邀请戏剧导演彼得·斯坦因及其团队入驻柏林邵宾纳剧院。彼得·斯坦因早已对当时官僚化、等级制的德国戏剧业非常不满,便进行了包括改革上层结构、重定剧目标准在内的大胆改革。

彼得·斯坦因领导下的柏林邵宾纳剧院,朝着前瞻性和民主化的方向不断前行,在竞争激烈的德国剧院中脱颖而出。

灵魂人物——欧斯特玛雅

《伯恩哈迪教授》-欧斯特玛雅

Professor Bernhardi-Thomas Ostermeier

90年代末,柏林邵宾纳剧院迎来了年仅三十一岁的剧团总监、戏剧导演——欧斯特玛雅。在此之前,欧斯特玛雅与新一代的英国剧作家们联系紧密,邀请他们来德国,并上演他们的作品,这些人中就包括萨拉·凯恩、马克·拉文希尔。用一个无名小卒掌管传奇的邵宾纳,外界对此打趣道“就算是场灾难,也是头等大事。”

聪明的欧斯特玛雅深知过渡时期的风险性,便邀请德国著名舞蹈家萨莎·华尔兹及其舞蹈团队常驻邵宾纳剧院。一来,萨莎·华尔兹的知名度和作品水准可以维持邵宾纳的声誉,继续吸引观众。有数据表明,舞团的加入使得观众量增长了百分之十四。二来,这段稳定的过渡期让欧斯特玛雅获得更多时间思考自己的定位和剧团的走向。

让经典与当下对话

《玛丽亚·布劳恩的婚姻》-欧斯特玛雅

The Marriage of Maria Braun-Professor Bernhardi

在邵宾纳剧院,一方面,欧斯特玛雅以更加本土化的方式,继续上演着英美新兴剧作家的作品,获得了一大群年轻的拥趸者;另一方面,他也深知要想在评论家中获得声望,莎士比亚、契科夫、易卜生等人的经典名作自然必不可少。在此理念下,直到如今,邵宾纳剧院的保留剧目中经典名作与当代佳片都平分秋色。

强大的戏剧人才储备

除了剧目上兼顾经典与当代,欧斯特玛雅进一步深化“剧团剧场”的理念,以演员、戏剧人物和戏剧场景为中心。演员们由原先的短期合作关系,改为建立长期聘任关系然后再定期续约的模式。这一举动更加稳定了剧院的创作团队。除了导演、演员、编剧,邵宾纳剧院在戏剧构作、音乐、舞美、服化、视频等方面都积蓄了强大的人才力量。多方面的储备,使得邵宾纳剧院在每个演出季都会有至少十部首演的剧目。

引入外脑,本地造血

从左至右依次为:

罗密欧·卡斯特鲁奇、凯蒂·米歇尔、伊万·冯·霍夫

21世纪的柏林邵宾纳剧院在国际交流中不断探索着新的戏剧形式,与其他剧院的交流更是十分密切。罗密欧·卡斯特鲁奇、阿尔瓦斯·荷马尼斯、凯蒂·米歇尔、罗德里格·加西亚、伊万·冯·霍夫等国外导演受邀执导作品,这些导演既成了邵宾纳剧院的名片,也与德国本土剧场创作者实现了交流。虽然导演风格不一,但实质在于,他们追求一种当代的、实验性的戏剧语言——聚焦故事的讲述方式以及台词的精确表达。

除了“引进来”,邵宾纳剧院也不遗余力地“走出去”。阿维尼翁戏剧节、萨尔茨堡艺术节、雅典和埃皮达鲁斯艺术节、伊斯坦布尔艺术节……剧院每年获邀至世界各地巡演,足迹遍布全球各大城市,纽约、巴黎、伦敦、莫斯科、东京、北京、墨尔本……

寻找下一代

FIND海报

在欧斯特玛雅的带领下,邵宾纳剧院所属导演、剧院制作、剧团屡获国际奖项及荣耀,此成就非其他德国剧院所能比拟。除了演出,剧院还定期举办面向不同年龄层次的工作坊,与学校合作鼓励学生参与戏剧评论,举办青年新兴剧作家竞赛……

其中,在培养青年剧作人的宗旨下,邵宾纳剧院从2000年起,每年的三四月将举办国际新剧戏剧节The Festival of International New Drama(缩写F.I.N.D)。早期,来自不同文化或地区的年轻剧作者以剧本朗读的方式展示自己的作品。2011年起,在规模不断扩大的基础上,也加入了特邀作品的展示。

今年的国际新剧戏剧节以“民主与悲剧”为主题,将于3月30日至4月9日举行。除了FIND2017,也衍生出了针对戏剧专业学生的工作坊项目——FIND plus。每年来自德国、法国和一个其他国家的学生们,有机会参与著名导演、剧作者或制作人的大师班。

至此,引领国际前沿的同时,邵宾纳也以自身的方式关注着戏剧的未来。

图片均来自官网

部分人名为音译

参考书目:

Marvin Carlson,Theatre Is More Beautiful Than War: German Stage Directing in Late Twenties

评论