作者:李斌

“阿甘他妈说过,人生就像一块巧克力,你永远不知道下一块是什么味道,就像你每一次回家,也完全不知道你的亲生父母和各种亲戚,又要给你出什么样的考题,这种期待见面却不知道对面招数的设定,我们称之为:薛定谔的春节……”这样的逗比歌词,却搭配着史诗般大气磅礴的曲风,这是上海彩虹室内合唱团火爆网络的神曲。

2016年以来,一直被束之高阁的古典音乐渐渐被《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》《感觉身体被掏空》的神曲,以及《雪枫音乐会》《田艺苗:古典音乐很难吗?》等音频节目的影响迅速走入大众视野。

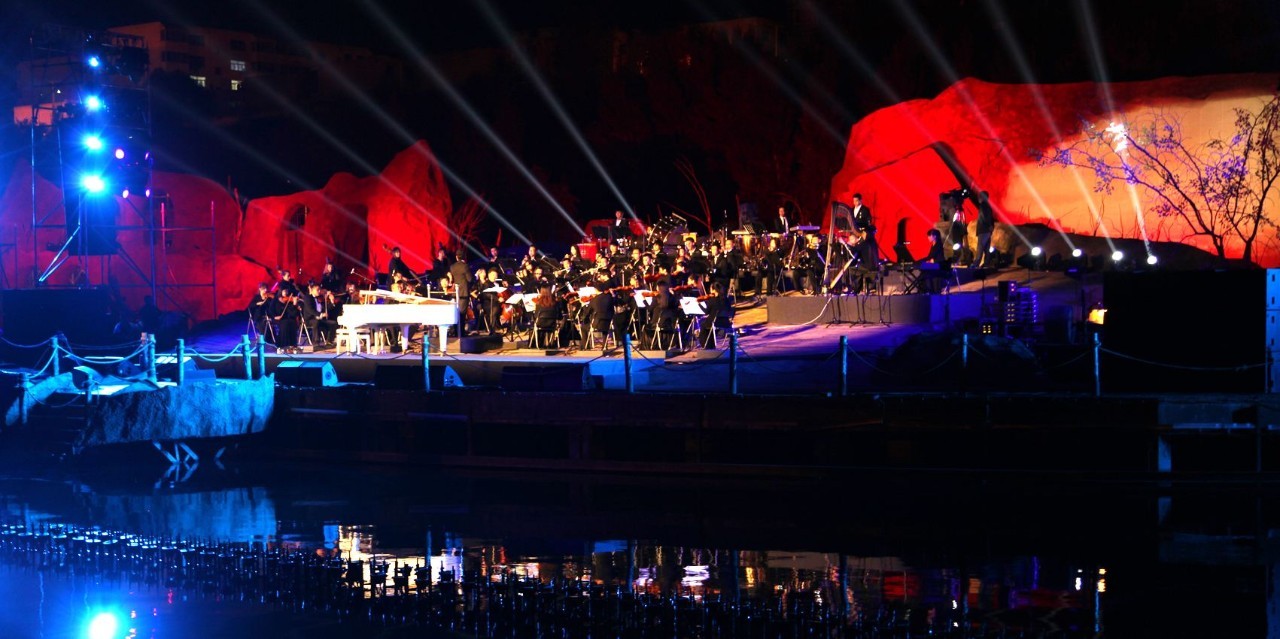

而已经做了19届的北京国际音乐节,每年20场左右的音乐会,有一两万人到现场观看。2015年和2016年,乐视音乐连续两年在线直播了北京国际音乐节的10多场现场音乐会,近百万人在线观看,这就让音乐节的观众比以前扩大了100倍。

互联网平台让小众的古典音乐市场有了扩大的趋势,在知识付费的大潮下,大家听《朗读者》、上《诗歌课》,也用古典音乐陶冶情操,就像很多人说的,听了总比不听好。

不过,在古典音乐的接受人群看似越来越多的同时,也引起了不少古典音乐专家们的不同观点,他们认为,这些节目做的并不专业也不系统,更没有让线上的百万人走进现场成为古典音乐会的真正消费力。

也有人质疑,内容付费的红利是否只属于“传播优势者”,而更多真正生产知识的“专业优势者”注定与此无关,以至让知识传播离专业更远、离故事更近。

古典音乐音频节目何以火爆?

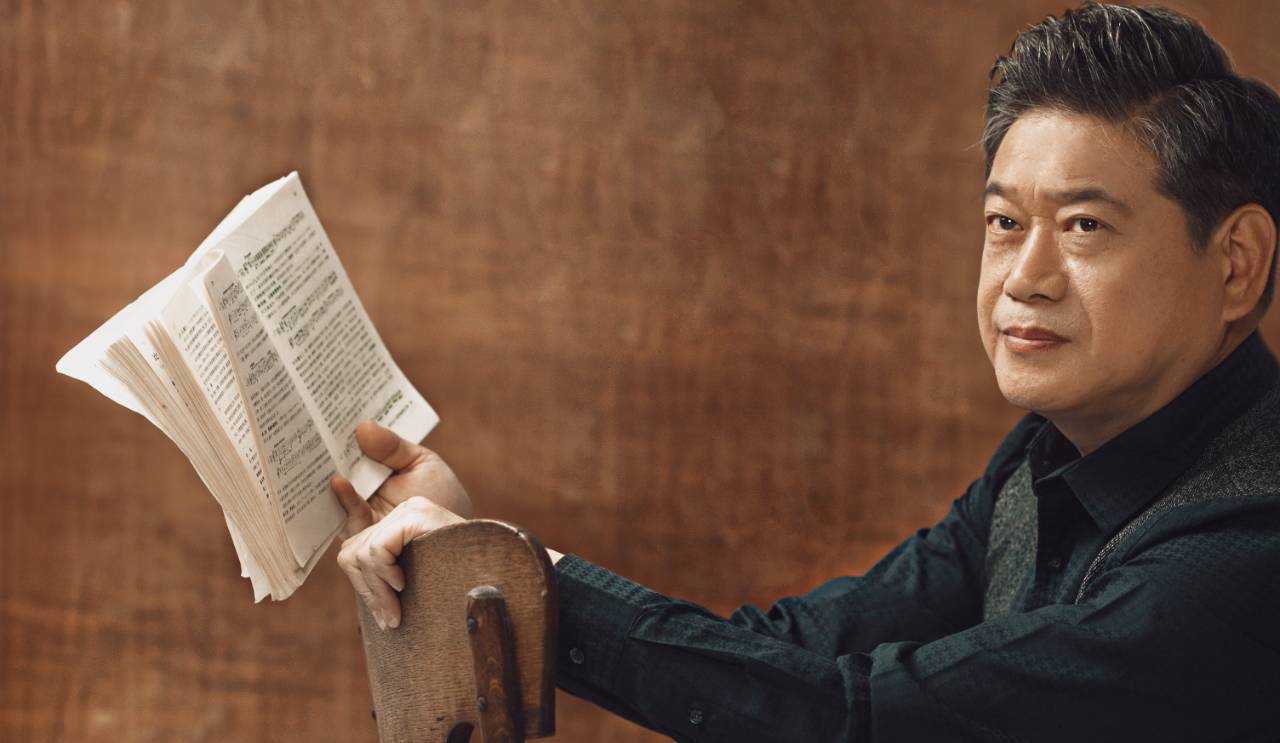

“进入2017年,我做节目开始动脑子精心设计了,说实话以前没怎么动脑子,都是我几十年的积累,属于厚积薄发。这一路走来我觉得听众对音乐的理解越来越对头,更有信心了。”电话另一边的刘雪枫显得很兴奋。

刘雪枫

自从去年5月做了《雪枫音乐会》的音频节目后,刘雪枫也对互联网产品有了新的认识,此前他已经做了近40年的古典音乐普及和传播,靠的都是口口相传和有限的线下讲座。从90年代开始,刘雪枫开始写专栏,做了《爱乐》《留声机》《交响音乐》等杂志的主编,传统媒体和传统的传播方式一直是他热爱的阵地。

2015年12月,罗辑思维的得到APP上线后,通过订阅专栏、付费音频、电子书等方式提供知识服务,当然古典音乐也是平台用户不可或缺的内容。罗振宇找到刘雪枫,希望做一档适合大众听的古典音乐普及节目。

“罗胖跟我聊了几个下午,他说你不要讲技术术语,也不要讲基础课程,就放一段音乐,让大家听了就能爱上古典音乐,再有一个五分钟的解读,听着也不累,能一直听下去还愿意分享,做到这一点就达到目的了。”刘雪枫说。

2016年5月26日,《雪枫音乐会》第一期开播,讲的是乔治·弗里德里希·亨德尔的《D大调小提琴奏鸣曲》,音乐欣赏加讲解有15分钟的音频,还配有音乐家简介、创作背景及最基本的曲式和乐器的文字介绍。

节目开播20天订阅量达到2万,两个月后增加到5万,截至目前订阅量6.2万。看到《雪枫音乐会》暴涨的订阅量,让已经拥有2亿多用户的喜马拉雅FM坐不住了,他们开始担心古典音乐的用户会大量聚集到“得到”上,只好火速策划自己平台的古典音乐节目。

喜马拉雅选中的对象就是田艺苗。此前,田艺苗的系列讲座“穿T恤听古典音乐”已经做了六年,她又集作曲技术理论博士、大学教授、音乐作家、知识网红于一身,在文艺青年中有了不小的知名度。

田艺苗的《古典音乐很难吗?》紧随《雪枫音乐会》于2016年8月1日在喜马拉雅上线。此后的每一天,田艺苗带着江南女子特有的呢喃软语,讲述着几百年前音乐大师的作品和奇闻异事,截至目前节目订阅量4.4万。

田艺苗告诉音乐财经:“开始也没想到能有这么多订阅量,我预计也就几千人定。这样的结果应该跟我之前几年的积累有关系,我在媒体上写了很多音乐专栏,后来也集结出版了《温柔的战曲》这本书,’穿T恤听古典音乐’系列讲座也是乐迷们建议我做的,现在又做了《古典音乐很难吗?》这个节目。喜马拉雅能找到我,也是考虑我之前那些年的积累,包括得到找了刘雪枫也是考虑他之前几十年的积累,万一找一个大家不熟悉的人最后节目卖不掉怎么办,毕竟这也是一个付费节目,也要考量商业价值的。”

田艺苗

其实,2016年的时候,微信的红利期高峰已过,而刘雪枫和田艺苗的古典音乐推广节目算是赶上了另一波知识付费的时机。我们往前倒三年,微信的红利期也就那几年,2013年7月,一个叫做“橄榄古典音乐”的微信公众号上线,创始人秦晶也是刘雪枫北大的校友,现任总监刘婕同样毕业于田艺苗所在的上海音乐学院。

橄榄古典音乐的定位也是面对大众做古典音乐普及,用最通俗的语言和最适合互联网传播的方式与用户交流,小编之前看过平台上的一篇文章《听了这么多年古典音乐,原来音乐家的名字都还没念对!》,这样的标题可能说出了很多初学者的感受,加上文章中将那些大师们的名字和寓意连接起来,让很多人记忆深刻。橄榄古典音乐算是赶上了微信的整个红利期,目前订阅量36万。

这些普及古典音乐的音频节目及微信平台之所以能受到追捧,节目内容在很大程度上抓住了广大受众的需求,说明古典音乐不是没有市场。进入互联网时代后,主流媒体之前的音乐类节目大大减少,很多人没有了收听的渠道。

北京星标艺术经纪有限公司(以下简称“星标艺术”)董事总经理张克新告诉音乐财经:“以前电台里都会有古典音乐的推广节目,全天都在放,随时随地都能听到,内容也非常丰富。央视以前也有这样的节目,每期邀请一位古典音乐家做嘉宾,虽然节目受众小,但做的很用心很精致,最后因为收视率问题被淘汰。目前只有一个上海的“经典947”的电台节目,做古典音乐的推广和普及。现在出来的这些互联网普及古典音乐节目虽然每期时间很短,也没有形成更全面的内容,但已经很不容易了。”

中央音乐学院艺术管理副教授、资深艺术营销专家宗晓军则认为,古典音乐是所有音乐形式的根,大家对于知识的补充学习和积累还是会从古典音乐中获取,而且喜欢听古典音乐的人基本是35岁以上的人,很多人年轻时听流行音乐,因为流行音乐可以让人的情感宣泄,35岁以上的人年轻时感情流失太多,需要通过古典音乐让情感汇集。

传播与专业哪一个更重要?

很长时间以来,古典音乐都被称作“严肃音乐”“高雅音乐”,所以很多人会觉得听不懂,索性也不听了。但从这些普及古典音乐节目的火爆程度来看,想听古典音乐的人似乎没有我们想象的那么小众。

《雪枫音乐会》上线后,很多听众纷纷留言:“聆听着熟悉的音乐,竟让我热泪盈眶,彷佛穿越到高中时,节省下生活费去买古典音乐的磁带,在月光下静静倾听,沉醉其中……”“很久不流泪了,这个早晨却为音乐颤抖…流泪…谢谢雪枫,谢谢音乐!”

当然也有说不好的:“在得到上订阅了一批节目,经过两个月的收听和阅读,发觉除了《雪枫音乐会》其他的都很有价值,当初也根本没想订阅,看到老罗请了白岩松等几个名人做推广,好像让人感觉自己订阅后就和这些名人一样能欣赏高雅音乐了……听点别的,涨涨知识还能装个B,这个节目真是完完全全对普通人没有一点用!”

田艺苗

一款产品能引起这么多人的关注,也让古典音乐圈有些骚动。而我们也发现了一个奇怪的现象,做这些节目和微信平台的人,其实都不是音乐学专业出身的专家,田艺苗虽然是上海音乐学院作曲系教授,但她是技术理论和高级赋调专业的博士,刘婕在上海音乐学院学的是艺术管理专业,刘雪枫和秦晶更是跟音乐专业不搭噶,这些“非专业”的人做出来的东西,受到古典音乐圈的质疑和指责也是可以预料到的。

宗晓军表示:“移动互联网时代的传播方式比较能抓得住人的需求,中产阶级有一定的知识基础,通过权衡便利性和时间成本,用新的分享形式可以听一些感悟性的音乐。但现在对于这些音频节目或微信推广普及古典音乐的内容,音乐圈的人都不太认可,仁者见仁智者见智,你又不是贝多芬,怎么知道他的音乐就是在表达战斗?就是在表达命运敲门?也许人家还有其他情绪在里面,你又没活在那个时代。有一些音乐历史是大家公知的,没必要具体到一首作品要表达什么,当代人对音乐历史的分析已经剑走偏锋、走火入魔、无事生非了。”

采访过程中小编发现,一些音乐专业方面的专家们也都收到了喜马拉雅等平台的邀请,希望他们也能做类似的节目,但基本都被婉拒了。一方面,他们从专业的角度认为,目前这些节目属于快餐文化时代的产物,容易造成对于音乐作品的片面了解,挑出来让大家欣赏的只是音乐作品的一部分,而真正有哲学意义或者能真正理解整部作品的段落反而被忽视了,如果做的不够专业,还不如不做。

另一方面,一些人对于欣赏古典音乐有一个误区,非要给音乐设定一个轨迹,必须在这条轨迹上欣赏,这段音乐是表现高山大海,那段音乐是表现平静的湖面,其实音乐是没有标准的,100个人心中有100个莎士比亚,100个人心中也有100个贝多芬。

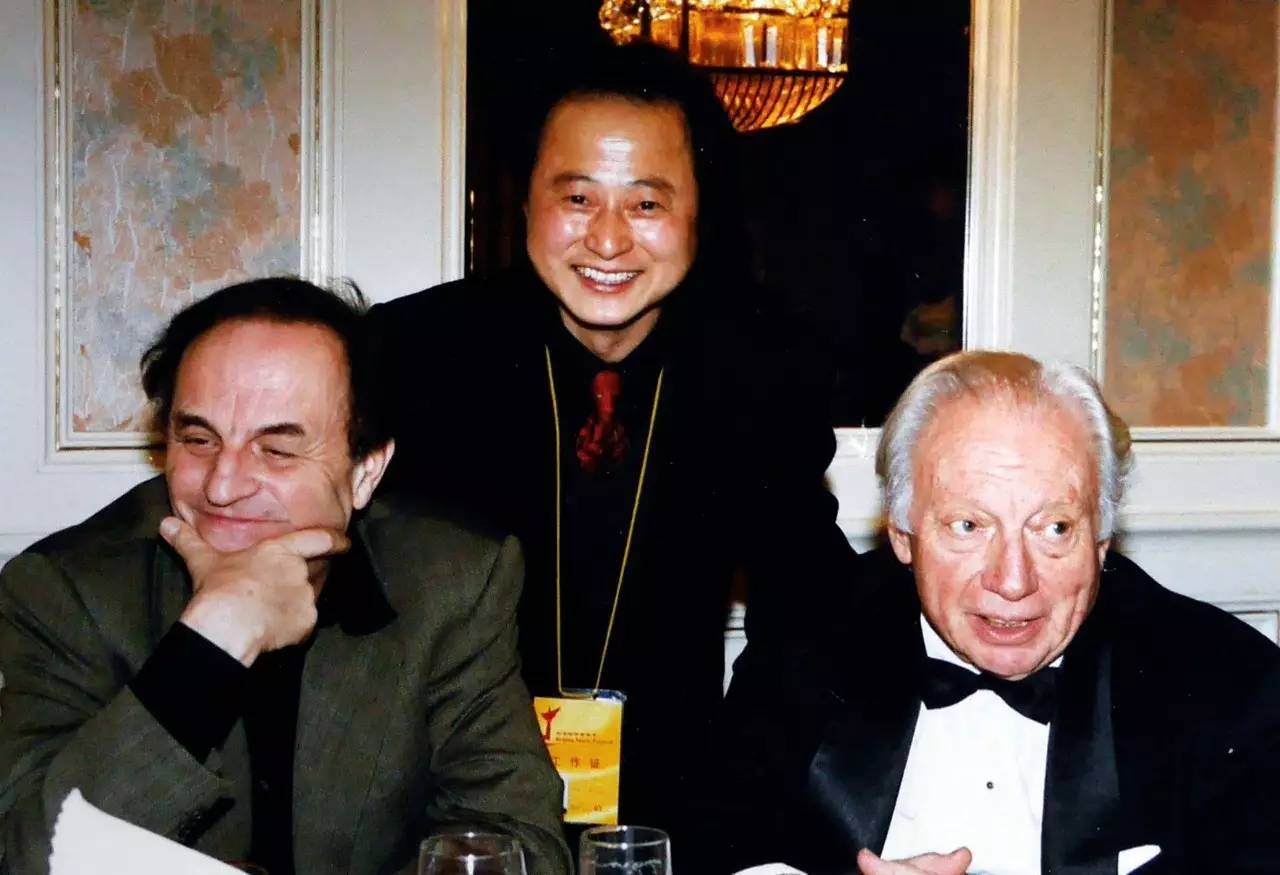

曾伟和指挥家迪图瓦、小提琴家斯特恩在一起

曾伟也是一位古典音乐的普及和传播者,从1993年起在北京音乐台主持《发烧门诊部》《星期音乐会》》《20世纪音乐经典》等节目,他告诉音乐财经:“现在大家听音乐过分强调名门效应和明星效应,我觉得应该由专业人士和专家来讲音乐,而不是由高层次的乐迷来讲,通过互联网让更多人接触到古典音乐是好事,但还没走到专业的层面。”

“我们探讨贝多芬的《命运交响曲》开头的几个音节,很多人都说那是命运在敲门,其实贝多芬在做这首曲子的时候耳朵已经聋了,他听不见,这四个音符的出现,有可能是他觉得力度不够,在不断的加强;也许是他想表达当时的心情,那种心情是向命运抗争或者其他什么,谁也不知道;或者只是一个普通的定音。所以大家听古典音乐不要刻意去强调一个符号,音乐是为自己心灵服务的。”曾伟说。

刘雪枫当然也听到了一些质疑声,他对音乐财经表示:“很多人也没有花199元来听过我的节目,或者只听到一点点就认为那是我做的全部,然后就过来指责,我也是受过严格的历史学专业训练的,也师出名门。我觉得古典音乐这些年被一些专业人士搞妖魔化了,古典音乐对于专业人士那是专业,但对于普通大众就是一种娱乐和享受,而且是高级享受。所以我们也是从大众的角度,用最容易懂的语言来做这个节目,就是希望更多人接触到古典音乐,爱上古典音乐,从来没有把古典音乐当作少数人的权力,如果你的生命中能有一部分时间去听这么美好的音乐,让大家变得积极、进步、向上,也是一件很美好的事情。”

采访中,刘雪枫对于自己乐迷的身份深感欣慰,乐迷比音乐家不知道要快乐多少倍,乐迷热爱和享受音乐都很轻松,爱好的力量是无穷的;现在是自由时代,觉得有能力都可以做自己喜欢的事情,不能说你不做也不让别人做,而且也不是谁想做都能做的。

田艺苗则表示,这个节目对于很多音乐专业的老师肯定是不够深入的,但我们的定位是针对公众的,对于他们也没必要深入,讲的深大家反而听不懂,他们也不需要太专业的东西。

现场才是古典音乐市场消费力吗?

按照《雪枫音乐会》199元的定价,6.2万的订阅量,节目收益达1234万元。而田艺苗的《古典音乐很难吗?》订阅量是4.4万,总收益也有875万元。就是这样一个每天10几分钟的音频节目,收益达几百万甚至上千万,无论对于平台、主播还是古典音乐圈其实都是一件好事。

但这样的节目能否培育出古典音乐市场的消费力呢?宗晓军作为音乐学院的副教授,他也是一位资深乐迷,每年要看近百场音乐会,所以这些古典音乐普及节目显然不是宗晓军这类专业人士的菜,在他看来,这些节目虽然能一枝独秀,但没有对现场音乐产生消费力,音乐有知识的部分,但更多是靠感受,很多人愿意花199去听这些节目,但他们并没有买票走进音乐厅。古典音乐跟流行音乐一样,如今唱片时代已经过去了,现在又回到了现场时代,伟大的音乐一定要去现场感受。

“几百万人在线听,不去现场感受,这不是一个很奇怪的事情吗?局部现象带动不了整个产业的良性循环,讲的越多越悲哀。因为音乐被讲透了谁还愿意去感受?感受音乐是用耳朵、眼睛、脑袋、身体来全身心感受的。”宗晓军表示。

曾伟在北京音乐台做古典音乐推广的那些年,有一批人听着节目真的喜欢上了古典音乐,在他看来,想听真正自然的混响还是要到音乐厅里去,因为现场的声音是平衡的,交响乐需要的就是和谐的音响。但很多人听唱片和MP3,时间长了会对音乐层次有一个误区,独奏乐器在唱片上听声音是突出的。所以很多人听惯了唱片以后,反倒把唱片当作了评判的标准,但其实会给乐迷带来心理和理解上的错误认知。

现场音乐会既然是感受最好的,但是古典音乐在中国一直属于小众的状态,目前国内有60多个交响乐团,绝大部分乐团是靠政府支持的,能自己掏钱看音乐会的不超过50%。

宗晓军

宗晓军表示:“像北京国际音乐节办了快20年,除了政府赞助还有其他赞助商,但是也办的非常辛苦。每年20场左右的音乐会,观众只选择那些大牌的交响乐团、熟悉的音乐家、曲目和表演形式,连场地都要挑熟悉的有档次的,所以古典音乐的现场局限性非常明显,稍微搞的不对,无论是曲目、表演者、指挥家、演出地点,都会影响上座率,一杀就杀掉一大片。”

我们从北京国际音乐节艺术基金会(BMF)官网看到,第十九届北京国际音乐节的21场音乐会,每场的票价基本都在80~180元,有的场次还是公益的。低票价也是北京国际音乐节举办之初定位的“老百姓消费得起的音乐节”,所以一些大牌音乐节的场次上座率相对较高。

到目前为止,全国范围内大约有200个大剧院,每个大剧院造价都在5亿元以上,政府每年还有补贴,以国家大剧院为例,去年的票房达到3亿多,政府每年的补贴有2亿,收支两条线。“中国是用硬件带动软件,但软件没有真正把市场带动起来,一年能有200天演出的剧院不到50%,尽管上游有国家政府支持,中游是艺术院团的创作和表演,但下游的消费群体还没有形成良性循环。”宗晓军说。

星标艺术作为国内少有的古典音乐经纪公司,也属于一个新兴行业,现在把古典音乐经纪叫做“艺术家管理”。星标艺术在2016年组织了140多场音乐会。近两年来,国内的古典音乐会场次已经增加了不少,维也纳爱乐、伦敦爱乐、柏林国立管弦乐团、马林斯基乐团、马勒室内乐团、圣马丁室内乐团等国际一线乐团自2014年以来陆续来到中国演出,刷新了国内古典音乐演出的记录。

一些知名乐团和大牌音乐家的音乐会自然一票难求,因为音乐会现场的座位也就1000多个,而不太知名的乐团和音乐家的演出上座率却不尽人意,正所谓古典音乐“成也在现场、败也在现场”,中国人欣赏古典音乐太注重音乐家和乐团的名气。

在国外,小型的音乐会遍地都是,在一些俱乐部里,常年都有演出,可能就是一个四重奏,票价也不贵,很多人平时就是听这些小型演出,也许一年会去一次正式的剧院看音乐会。当然也会有一部分人只去正式的场馆看音乐会,从来不去俱乐部,大家的需求不一样。

但在中国,古典音乐会都是在剧院里演出,成本很高,也有地区局限性,几十年了还是那些名乐团、名音乐家的演出,新人很难有机会上位。

张克新

张克新表示:“很多国外的音乐家来中国演出都觉得中国乐迷太挑剔了,经常把演奏过程中出过的错拿出来点评,国外很少有这种情况,大家首先是欣赏,享受是第一位的,而不是找你有什么问题。而且随便哪个音乐家在哪里演出,大家看着都很高兴,都会给热烈的掌声,不同的音乐家服务于不同层次的观众,我们是太拿这个当回事了,其实可以很放松的听古典音乐。”

但是国内对于以盈利为目的的演出,要在取得《营业性演出许可证》的场地才能做,所以类似国外那种俱乐部形式的演出在国内是行不通的。这也造成了中国人听古典音乐一定要走进大剧院,而田艺苗主张的“穿T恤听古典音乐”也曾遭到一些专业人士的不同看法。

但在张克新看来,穿T恤听古典就是一个听音乐的由头,希望降低门槛、打破隔阂,对于那些半懂不懂的人来说,用这样一根绳子拽一下可能就进来了。其实大家爱怎么听就怎么听,去了音乐厅有几个人能真穿着T恤去的。

英国逍遥音乐节

英国的逍遥音乐节、德国的森林音乐节,观众可以在音乐厅站着欣赏音乐会,也可以随意走动、喝饮料、吃东西,演到高潮处观众还会情不自禁的大声跟唱甚至欢呼。

线上推广能否带动线下市场?

如何把古典音乐普及转化成市场消费力?让大家愿意为知识、为好音乐和现场音乐会付费?这应该是一个循序渐进的过程,需要时间和耐心。张克新认为,听古典音乐不是冲动,大家也需要冷静,但听了总比不听好,以前很多人也许根本不听音乐会,慢慢的一年听一次,或者听两次,我们这么大的人口基数,有一部分人能去听音乐会,也是不得了的事情。

采访过程中,一些喜欢听现场音乐会的人士也表示,这些互联网的普及方式能抓住大家的喜好,并有了好的商业模式和明确的产品,还能在市场上生存,说明也是成功的。库客音乐CEO邢华告诉音乐财经:“一些非音乐专业人士能借助多媒体平台做年轻人喜欢的产品,做了永远比不做强。大家应该保持一个开放的态度,为音乐做一些事情,而不是去指责这个讲的不好,那个讲的不专业,让年轻人多听听古典音乐,即使很多人觉得是装,我相信他们也能感受到古典音乐的魅力,也许开始是装一装,后来发现真的爱上了古典音乐,这也是挺好的事情。如果能让整个古典音乐的生态圈都活跃起来,反过来推作品、乐团、音乐会、唱片,这样大家都会过的比以前好。”

“古典音乐很难吗?”已经做了半年多,田艺苗觉得有一半的用户是被这个节目带进来的,他们听了一年的音乐鉴赏节目,也会想看看自己有没有收获,也会走进音乐厅听一听看一看。但她同时认为,古典音乐赚钱还是很难的,音乐会的座位有限,整个产业就是一个作坊式的模式,市场也做不大。

目前国内做古典音乐经纪的公司仅有两家,一个是张克新所在的星标艺术,另一个是古典音乐经纪人刘益生创立的美杰音乐,到现在还没有成规模的古典音乐产业公司。几十年来,国内的乐迷听的看的还是那些老牌音乐家的音乐和表演,年轻的音乐家很难出来,为大家所熟知的基本就是郎朗和李云迪。“所以希望国内能多几家古典音乐的经纪公司,才能让很多年轻的音乐家走上台面,把古典音乐市场活跃起来。”张克新说。

2015年、2016年,国内视频平台乐视音乐连续两年直播了北京国际音乐节,有100万观众在线收看了十几场音乐会,这也成为古典音乐走向大众的一次新尝试,让“音乐厅搬回家中”,乐迷可以随时随地感受古典音乐的高贵典雅。

去年以来,由上海音乐学院指挥系学生自发组织的彩虹合唱团也火了,《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》《感觉身体被掏空》都成为了火爆网络的神曲。在今年的首场音乐会上,彩虹合唱团的门票在开售两小时内售馨,现场首发的《春节自救指南》由于反响太热烈,被重复唱了两遍。演出结束几小时后,这首歌的演出剪辑版就发布在了网上。

这些神曲的火爆似乎给彩虹合唱团贴上了标签,但其实这只是合唱团返场表演的“彩蛋歌曲,仅占他们一成的工作量,大多数还是现当代合唱作品。彩虹合唱团团长金承志表示,作为一个主要致力于纯粹合唱艺术、偶尔搞笑的合唱团体,他还是希望大家能多专注彩虹合唱团其他九成的作品,这种搞笑和亲近的方式也是想让更多人加入到古典音乐领域。如今,彩虹合唱团的票房收益也不错,实现了艺术与商业两条线并行,还得到了资本的青睐。

谭盾

互联网不仅成了这些非专业人士普及古典音乐的平台,也是音乐大师的创新平台。被称为鬼才音乐家的谭盾将于5月13日在东方艺术中心举办“心灵丝路十二音”12小时迷你艺术节,他将携手十二位徒弟、以“十二小时——十二个生辰——十二个原创——十二个民族——十二个活化石乐器”的创意做一场别开生面的音乐会。

谭盾是一位时刻思考时代精神的音乐家,他善于用音乐与科技做各种跨界的尝试,早在2009年3月,谭盾在YouTube上实验了全世界第一个网络交响乐团,来自世界各地的90多名成员用不同的乐器演奏了谭盾的作品《第一网络交响乐:英雄》。很多入选的乐手非常激动,并表示“网络交响乐团”为推广古典音乐找到了新途径。

谭盾也在“网络交响乐团”选拔时表示,互联网就像一条无形的“丝绸之路”连接着世界各地的人们,YouTube则为全球音乐爱好者搭建了虚拟舞台。

谭盾

5年后的2014年,谭盾分别在国家大剧院和上海音乐厅指挥了两场“微信交响乐”,他指引全场观众关注自己的微信公众号,获取他创作的《隆里格隆》的音频,随着谭盾的手势全场观众同时点击播放《隆里格隆》,不同手机的音差让音乐富有层次,配合台上交响乐的伴奏,让现场非常震撼。

谭盾在接受媒体采访时表示:“其实生命都是有限的,但如果能把正在消亡的传统、伟大的过去传递到未来去的话,那就是一个非常了不起的生命延续。”

如今,在这个互联网无处不在的时代,传播已经是太简单不过的事情,让经典的音乐通过便利的方式得到流传,也随着大家对于古典音乐鉴赏力的提高,也许再过一年,走进音乐厅的人会越来越多。

评论