作者:何姗

编辑:东青

一个空间里,如果同时有咖啡店、甜品店、健身餐厅、烧烤店、饺子馆、拉面摊、小龙虾店、酒吧,但它又不是商场,不是市集,它算什么?

它就是它自己,一个独立美食聚合体。

和“大食代”们相比,它独立于大型商业综合体,自成一格,空间自身通常会肩负证照申领、日常管理、营销推广的职能。

和“餐饮+零售综合体”们相比,它的“众筹感”更强,品牌们“各自为政”,同时它的业态更加集中在餐饮上。

和“美食市集”们相比,它固定位置、长期营业,明天见,天天见。

这在国内外,都属于新的尝试,它需要空间本身强大的运营能力——你不再有地产“爸爸”为你遮风挡雨,提供各类管理服务;也需要狠毒的选品眼光——只有让相类似调性的店铺齐聚一堂,辅以具有特色的装修,才能强化这个空间的核心特点;但又必须高度尊重各个品牌的差异化——它更需要百花齐放,而非强势商家们在一起开和别处一样的连锁。

什么样的商家会选择综合体?

在北京的三里屯,去年开始就有了一次这样的尝试,原沸腾鱼乡的空间被打造成两层楼、具有工业感设计的空间,在一次众筹集得近 400 万元之后,这里成为了首个“有组织、有预谋”的独立餐饮聚合体 —— 育膳房。

(育膳房)

在育膳房空间里,很明显能发现两种类型的商家 —— “破冰者”和“老手”,其实他们也是这类业态里最常见的两种企业。

破冰商家在育膳房里开出了自己的第一家实体店,他们或完全没有餐饮经验,或曾经位于供应链的不同部分(比如食材生产企业)。比如说北京第一个手工制作法式奶酪的刘阳,他之前主要依靠网络、市集、餐厅供货销售奶酪,现在他将产品升级,成了奶酪披萨专门店,通过自己研发食谱来对原始产品深加工,提升客单价。这类业态对它来说最大的帮助是简化的手续、优秀的区位和大量共享资源,比如说服务员、洗碗处和市场营销部门。

老手商家原本已经在其他地方有了实体店。比如海盗虾饭,它本身在北京已经有 7 家门店,经营业绩不错。他们的店铺位于育膳房一层靠后的区域,并不算太好,但对创始人刘庆刚来说,这里相当于他们在三里屯的加工厨房,实体露出并不那么重要,但在外卖平台上它可以更好地服务这个片区的顾客。

高成本不一定高利润是商户们最大的顾虑

创业之初,创始人陆陆续续接触了四百多个商家,目前入户的有 22 家,两层楼的空间仍有空位。我们从之前拒绝了育膳房的商家处了解到,他们最主要的顾虑是:价格和流量。

部分商家之前收到的租金报价是一平方米十多元,这对于小型商户来说难以负担。

最大的问题是,高成本并没有用高利润来保证。诚然这是一家初创企业,和本身有强大运营的商场品牌相比,它日后的发展更难以估算,因此这就会成为一些知名品牌、大型餐饮商户犹豫的原因——他们一般不愿意冒这个风险。当大商家没有进驻,空间本身也缺乏话题性和知名度的时候,小型商家就更加没有信心加入。

(对商家而言,能否吸引客流,扩大生意是关键)

从开业到现在,育膳房发现最有效果的获客方式不是媒体曝光,而是实打实的线下活动,通过在其中举办的各类主题的包场和派对,让客人真实步入空间并在其中体验足够长的时间,毕竟这里比普通餐厅的“信息量”更大,陌生感更强(有一些罕有品类,比如说馒头汉堡、一次只推同一款基酒五六种产品的酒吧等等)。

但目前来说,育膳房的日流水还不足 40 万,只有很少部分商家可以做到营收平衡,开业不到半年的它,还处于初创调整阶段,但如果这个阶段持续,对于空间来说危险系数大增。

一个清晰的卖点是立身之本

我们目前发现的运营相对较为顺利的“聚合体”,本身都具有极清晰的卖点,这个卖点要足够强大,让这个空间保持自己的独立存在感。

这个卖点可以来自于空间、功能和主题。

比如曼谷时髦富裕的 Sukhumvit 街区,有两家打对台的新综合体 The Commons 和 72 Courtyard,就分别把日间和夜间的时段垄断了起来。

首先,他们都有一流的建筑设计。The Commons 延续时髦的工业风格额,大量使用水泥和木料玻璃搭配,结构开阔,从地下到天台的店铺都有足够的天然采光。72 Courtyard 则更加极简,巨大的墙体和旁边细长的通道,像美术馆空间,引人好奇进入。

(The Commons)

The Commons 中间巨大的台阶区域是美食市集的绝佳场所,每周末搭配各种手工、服装等一起,成为年轻人聚集处;楼顶的儿童活动区和天台,清淡健康的餐厅和健身房做搭配,让它成为年轻家庭的选择。

(72 Courtyard)

72 Courtyard 就在街道对面,看上去更加“沉默”,但它的店铺选择基本指向餐酒吧风格,有创新日式居酒屋、西班牙 tapas 小馆、精酿啤酒吧,楼上是电子音乐演出场所和舒适的大露台,从吃到玩一站式消费。

(一番街)

在北京“低调经营”的一番街,胜在门口巨大的灯笼阵和店名墙,精确奠定了它是“日餐一条街”的主题,尽管里面有面馆、居酒屋、日式烤肉、和风洋食、咖啡馆等品类,空间本身也并没有频繁的促销和活动,但他们普遍都很清晰自己的日本特色,对于消费者来说这里很容易成为吃日料的选择。

当然品牌和人也是卖点,大 IP 来吸引眼球,可能更好做准备、更好卖。

上海的 More Than Eat,就是花马天堂一手打造的综合体,其中主要商铺也由自己经营。

在把控大局的情况下,他们引入提供肉类的 “ Nicholson's”,提供果汁产品的“ Lizzy's All Natural ”等作为多样化的补充,这算是先打一张安全牌,依靠自身餐饮经验和品牌知名度的优势,以及在附近区域已有的密集布局,进一步夯实消费力和客流量都很不错的“巨富长”商区(巨鹿路、富民路、长乐路)。

(大店背书的 More Than Eat)

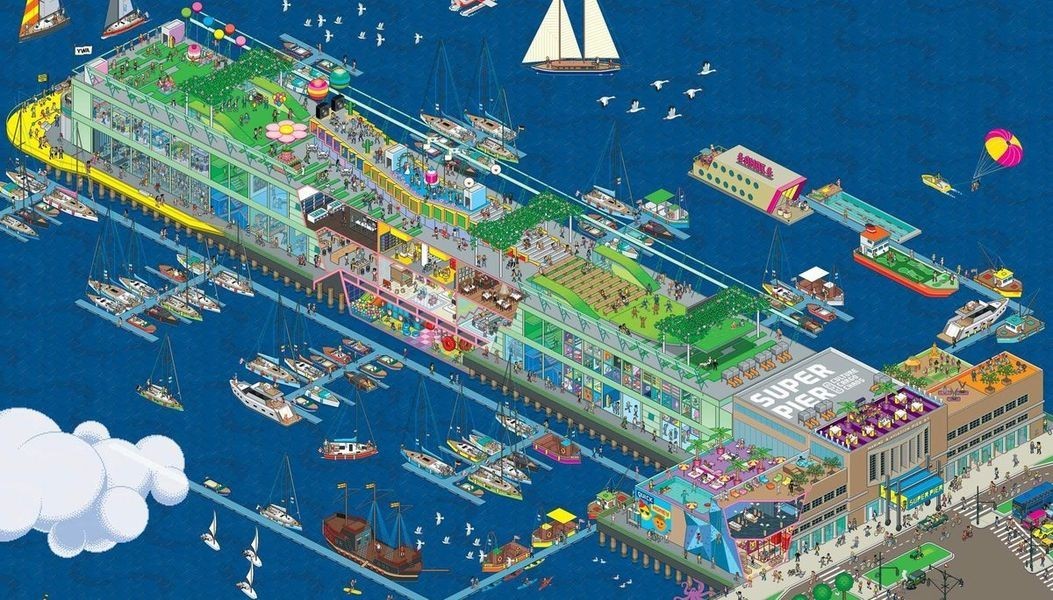

而我们最期待的,当然是据说 2019 年要在纽约兑现的 Bourdain Market,这个全球知名的美国厨师和电视明星 Antony Bourdain 将利用自己的影响力,翻新纽约老旧的 57 号码头,届时一个 15000 平方米的巨物将囊括百家世界各地美食,甚至让那些传奇的摊贩们开出自己的第二家店,也圆他自己的夜市梦。

(Bourdain Market,万一实现了呢)

评论