剧场爆出了喝采;最后一段重唱又唱了一遍;这对恋人唱到了他们坟上的鲜花,他们的海誓山盟、流亡、命运、希望。当他们唱出最后告别时,爱玛发出了一声尖叫,和结尾响彻云霄的抖音融合为一,简直难分真假了。

……

她忽然弄假成真,认为男高音现在就在看她,而且千真万确!她真想扑到他的怀抱,寻求他的力量保护,就像他是爱情的化身。她要对他说、对他喊:“把我抢走,把我带走,让我们走吧!我是你的,我朝思暮想的,都是你呀!”

不过是沉溺幻想、爱慕虚荣的红杏出墙,却被精彩笔法铸成写实小说崭新典范,福楼拜(Gustave Flaubert,1821-1880)不朽名著《包法利夫人》(Madame Bovary)今日读来仍然可惊可羡可叹,描写充满环环相扣的隐喻与对照,草蛇灰线缜密无匹。他在第十五章精心设计了歌剧场景,以舞台情节和歌手人生交织包法利夫人的真实经历,而这让小说女主角心荡神驰不能自已的歌剧,就是多尼采蒂鼎鼎大名的《拉美莫尔的露琪亚》(Lucia de Lammermoor)。

此剧是以司各特(Walter Scott,1771-1832)的史实小说《拉美莫尔的新娘》(The Bride of Lammermoor)改写成的歌剧,故事为苏格兰安妮女王时代,互为世仇的阿斯顿(Ashtons)和雷文斯伍德(Ravenswoods)两大家族之间所发生的爱情悲剧,于1835年9月26日在意大利拿坡里圣·卡洛剧院首演。那时多尼采蒂正攀上他的事业顶峰:前辈罗西尼(Gioachino Rossini,1792-1868)已在六年前以《威廉·退尔》(Guillaume Tell)退出歌剧舞台,享受音乐以外的吃喝人生;缠斗已久的宿敌贝里尼(Vinceno Bellini,1801-1835)居然在首演三天前过世,使得后世眼中的美声歌剧(bel canto)三大家只剩他一人独霸,更是无人能料的意外。

但此剧能成功进入剧院常规曲目,却绝对不是意外。它有太多迷人特质足以让歌手一唱再唱,观众一看再看。首先,选择司各特小说或许符合当时欧陆对苏格兰的兴趣,但多尼采蒂本人对英国相关故事早有偏爱,在《拉美莫尔的露琪亚》前后写下的“都铎女王三部曲”就是例证。苏格兰阴暗民歌与战争背景,给予欧陆无穷浪漫想象,而《拉美莫尔的露琪亚》完全满足如此期待。笼罩于宿命暗影的音乐从一开始就紧紧抓住人心,而露琪亚第一幕第二景的森林喷泉场景,女主角等候爱人到来并告知女仆此地的幽灵传说,其血染泉水的鬼魅故事不只令人心惊,更预示自己之后的悲剧。憧憬似浮云、梦幻若泡影,多尼采蒂可在剧情最绝望处给予透亮的大调和声,让殉情与癫狂显得更为痛心。仅就戏剧效果,《拉美莫尔的露琪亚》已可称是杰作。

然而今日提到此剧,大家最先想到的或许都是第三幕女主角长达十余分钟,唱到香消玉殒的疯狂场景。还记得电影《第五元素》(The Fifth Element)里的外星蓝色女高音吗?她所唱的就是这段。疯狂场景(Mad Scene)并非多尼采蒂的专利,至少贝里尼也创造出诸多精神失常的女人与之一较短长。在他们高度竞争之下,于是我们有受到严重打击而狂暴胡言的《海盗》(Il Pirata),没发疯却梦游到屋顶,甚至走进陌生男人房间的《梦游女》(La sonnambula),还有在断头台前咒诅情人亨利八世和新婚妻子的弃妇《安娜‧波雷娜》(Anna Bolena);疯女不见得都要悲剧收场,《清教徒》(I puritani)和《夏慕尼的琳达》(Linda di Chamounix)就是最后又回复神智的例子,但疯女一定要唱歌,还要唱困难的歌。作曲家谱出愈来愈精彩复杂的花腔让她们尽情表现,疯狂场景也就成为一项特别的歌剧艺术。

福柯在其名著《疯癫与文明》中曾经分析,十七世纪前的西欧社会,精神异常者只要没有攻击行为,在社会中皆享行动自由;当欧洲逐渐转变成警察国家,却开始把精神病人关入疗养院。毕竟“维持社会安全”是何其艰困的工作,既然目标难以达到,干脆就拿碍眼的弱者来开刀,好给大家一个规范井然的假象。“疯狂”成为区隔理性与非理性,秩序与非秩序的标准。只要闭上眼,就装作没看见。

不过人性可不是闭上眼睛就好。愈是看不到,大家就愈爱看,那时精神疗养院居然售票让人观赏“疯子”:一如《歌剧魅影》(The Phantom of the Opera)电影版中,剧院之鬼艾瑞克的悲惨童年,面容畸形原来可以是杂技团展示卖钱的号召,可想而知疯狂亦是。观众花钱争睹平常没见着的不堪,连带让自己觉得增了几分颜色。如果一张门票就可“自我感觉良好”,把别人贴上疯狂的标签,好认为自己属于清醒、理性、秩序的一群,这何乐而不为?

社会风气如此,作曲家和剧作家也就推陈出新,在舞台呈现能歌善演的精神病患。在前述心态预设下,疯狂场景也要是群众场景,台上台下一起观看发疯,才能达到“自我感觉良好”的快意。此外,当时社会认为女性受情感而非理智左右,这也就是为何美声歌剧疯狂场景,清一色为女主角谱写的原因之一。《拉美莫尔的露琪亚》这段旋律扣人心弦,心境转折和乐曲跌宕配合完美,确实是经典中的经典。如果我们查考手稿,还会发现多尼采蒂原本用了玻璃风琴(glass harmonica),创造出一如露琪亚精神状况般纤细易碎,听来如履薄冰的奇诡音色(后因当时拿坡里的玻璃风琴演奏名家无法担任演出才改为长笛)。光从如此乐器安排,就不难想象作曲家的细腻用心。

只是现在这段疯狂场景的“演出习惯”,和多尼采蒂的原谱可有不小差距:今日百分之九十九的演唱,都比原谱降了半音,结尾快板唱段前还多了女高音与长笛互飙花腔的段落——是的,爱乐者津津乐道的那段斗技,根本不是多尼采蒂的手笔,而是1880年代起由一代天后梅尔芭(Nellie Melba,1861-1931)创造出的产物。自上世纪70年代的古乐风潮以降,如此悖离作曲家的习惯理当不再流行,但现实是这长笛花腔乐段已成此剧招牌,“忠于原谱”意谓惹恼听众。如此矛盾让人再次看到乐谱与演出传统的扞格,明星歌手与作曲家之间的冲突。

然而歌剧产业一如所有舞台艺术,比任何音乐类型都需要明星,明星歌手也足以改变歌剧演出习惯,包括作曲家的谱曲。疯狂场景之所以都由女性担任,还有一重要原因是男性歌手逐渐不再演唱华丽绚烂的花腔。这和歌剧逐渐趋向写实,男性角色的音乐“要像男性在当时社会的性别角色”有关,也和男高音的声乐技巧改变有关。这件歌剧史大事,我们甚至可在《基督山恩仇记》(Le Comte de Monte-Cristo)里看到记录:

亲爱的马西兰”,(基督山)伯爵打断他的话,“你听杜普雷兹这句唱得多好:‘啊,玛希尔德!我灵魂的偶像!’我是首先发现杜普雷兹才华的人,那是在拿坡里,现在我也要是第一个为他喝采的人,Bravo!Bravo!

杜普雷兹(Gilbert-Louis Duprez,1806-96)是谁?为什么会有名到被大仲马(Alexandre Dumas,1802-1870)写入小说?这位男高音原是巴黎人,但在故乡事业不佳,1828年去意大利另求发展,在那里学得更高超的唱技。1831年他担任《威廉·退尔》意大利首演的阿诺德(Arnold)一角,名声大开。六年后他重回老家,一样以《威廉·退尔》征服花都,成为新一代巴黎歌剧院首席男高音。他之所以惊人,在于能以“前所未闻”的“胸腔真声”高音C震撼听众——这个我们现在认为理所当然的唱法,当时可是全新发明。在此之前剧院喜爱阉人歌手与头腔假声,男高音和男性角色也可和女性一样,唱出各式轻盈花俏的回旋转折,声音宛如飘浮空中。只要听听罗西尼的歌剧,就可知昔日对男高音的要求与设想,和今日简直两样。杜普雷兹的胸腔真声唱法对罗西尼而言,根本是“喉咙被割掉的阉鸡在抱怨”,在意大利试验如此唱法之初也受到不少质疑。但当他最终完全发展出自己的路,不但听众为之倾倒,歌剧史也跟着改变。

当年杜普雷兹改变唱法的关键转折点,正是与多尼采蒂在拿坡里合作《帕里西纳》(Parisina)。换言之,多尼采蒂完全知道如何为他的新声音谱曲,打造胸声高音唱段。这也是为何在此之后多尼采蒂的女主角仍然充满复杂花腔,男高音角色却大幅远离罗西尼式样,以充满激情的线条与富冲击力道的高音为新特色的原因。《拉美莫尔的露琪亚》的首演男高音正是杜普雷兹,而我们完全可以从疯狂场景后,第三幕最后一景男主角得知真相,悔恨攻心的墓园自杀场景见证如此歌唱美学转变。所以疯狂场景并非《拉美莫尔的露琪亚》唯一的重点。对当时听众而言,杜普雷兹可是天王明星,而自杀场景中合唱团的情韵铺排,以及为男高音量身订制的咏叹调,更有多尼采蒂最精湛出众的创意。

愈知历史,就愈有趣味;愈知传统,就愈能创新。此时的多尼采蒂虽然仍未完全脱离罗西尼影响,像第二幕第二景剧中角色各抒己见的六重唱(这一刻什么在制止着我)(Chi mi frena in tal momento),其停滞戏剧发展但求音乐表现的作法,就延续这位前辈大家。但请仔细听听这段,他写得何其惊人,曲调设计之精湛与张力流转之顺畅,在在是不可多得的大师笔法。难怪李斯特会把这段改编成钢琴曲,难怪《包法利夫人》中福楼拜也对它详细描写。不只有花腔与美声,《拉美莫尔的露琪亚》更有了不起的音乐。倾听歌手唱技之余,也请好好欣赏多尼采蒂的天才。

(本文经授权转自“国家大剧院”公众号ID:ncpa66550000)

国家大剧院歌剧节·2017

国家大剧院与马林斯基剧院联合制作

多尼采蒂歌剧《拉美莫尔的露琪亚》

时间:2017/4/9-4/12 19:30

地点:北京天桥艺术中心·大剧场

主 创

指挥|瓦列里·捷杰耶夫

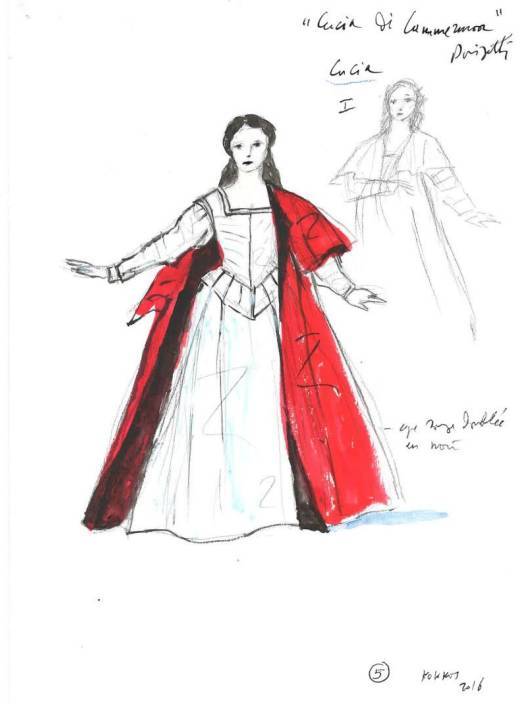

导演/舞美设计/服装设计|雅尼斯·科克斯

戏剧指导|安妮·布兰卡-科克斯

灯光设计|韦尼乔·凯利

多媒体设计|塞尔乔·梅塔里

合唱指挥|塞勒瓦托勒·卡普托

主 演

露琪亚|维涅拉·吉玛蒂耶娃/张立萍

埃德加多·雷文斯伍德爵士|斯泰法诺·赛科/石倚洁

恩里科·阿斯顿勋爵|马尔科·卡里亚/张扬

雷蒙多·比德本特|谢尔盖·阿尔塔莫诺夫/田浩江

阿图罗·巴克洛勋爵|王冲

阿丽莎|石琳

诺曼诺|扣京

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论