一个作家或许可以花上一辈子时间来打磨他的第一部小说,然而当他创作自己的第二部作品时,却可能会被截稿日烦到死。正如“难产的第二张专辑”是现代音乐工业的产物一般,“难产的第二部小说”乃是现代出版业的产物。如果某个作家的第一部作品红了,大家立即会期待他出第二部。总之,赶紧出活儿为妙。

伊恩·麦奎尔(Ian McGuire)的《北方海域》(The North Water)没能得到2016年度的布克奖(Man Booker),但却在上周三拿下了英国皇家文学会的“安可奖”(Encore Award),此奖项是专为那些克服困难创作出第二部小说的作家而设。麦奎尔的处女作《不可思议的身体》(Incredible Bodies)是一部讽刺小说,《北方海域》则是一部富有穿透力的现实主义小说,其内容主要与1850年代的捕鲸业有关。

不少作家被出稿速度或是截稿日之类的要求折腾得够呛,但有那么一些第二部小说写得非常好的作者却并没因处女作而一炮走红,甚至在其有生之年都没怎么红过。为了激(催)发(逼)一下各位的创作灵感,笔者将在本文中列举一些历史上最为出色的“第二部小说”。

《傲慢与偏见》 简·奥斯汀

不消多说,某部大家非常熟悉的古装剧(还包括某些相当优秀的英语散文)就是改编自奥斯汀的这第二部小说。据皇家文学会的调查,它还是“全英国人民最喜爱的第二部小说”。不过,奥斯汀的成功案例也可能会引起一个疑问:所谓的“第二部小说”到底怎么算?是一定要正式出版的才算,还是写了但没出版的也算?她的哥特式讽刺小说《诺桑觉寺》(Northanger Abbey)其实在《理智与情感》(Sense and Sensibility)正式出版以前很久就已经写好了(这里的意思是:前者到1818年才正式出版,后者是其长篇小说的处女作,出版于1811年——译者注)。

《尤利西斯》 詹姆斯·乔伊斯

这本书是现代主义小说的里程碑,也是先锋派喜剧的扛鼎之作,当然也是乔伊斯的第二部小说。它化用了荷马《奥德赛》的情节,并将其缩写为都柏林的一日(1904年6月16日)生活。这部小说的创作花了好些时间:它发表于乔伊斯的小说处女作《一个青年艺术家的画像》(Portrait of the Artist as a Young Man)写成后的第六年,这是一部评价甚高的教育小说(bildungsroman,德语词,一般以描述主人公的成长为主题——译者注)。

乔伊斯沿用了作家圈子里的一个常见“伎俩”:在《尤利西斯》出版前,他曾发表过一个与之相关的短篇故事集《都柏林人》(Dubliners),因此严格说来《尤利西斯》应该是他的第三部小说——强迫症患者听了这话是否会舒服一些?显而易见的是,《尤利西斯》乃是基于其处女作进一步发展而来。《一个青年艺术家的画像》在各章节中分别采纳了不同的风格,以此来表现主角一生当中的不同阶段,尤利西斯的风格比这更加多样化:至于这么谋篇布局的确切意味到底是什么,那就是可以花上一辈子时间来争论的问题了。

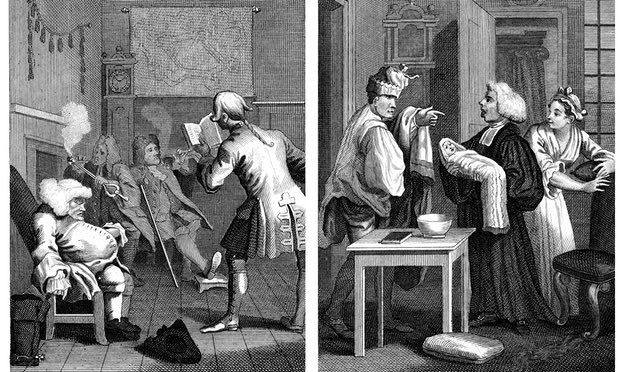

《项狄传》 劳伦斯·斯特恩

这是一部与众不同的书,它挑战了传统意义上的小说概念,尽管挑战得还不是那么彻底。斯特恩在此之前曾写过《一部政治罗曼史》(A Political Romance),这是一部模拟史诗(mock-epic),一部讽刺性的影射小说(roman à clef),与许多内涵丰富的处女作类似,读它的时候会很容易感到百思不得其解。透过创作这部小说,当时已经46岁的斯特恩发现自己还有再写些东西的能耐。

接下来《项狄传》便诞生了。如果斯特恩的第一部小说还类似于无心插柳柳成荫,那么这第二部则显然是他深思熟虑的作品。这本书基本上是东拉西扯,有意在许多地方打岔,一会儿不经意提到某甲,一会儿又毫无征兆地扯到某乙,总之一团乱麻。它体现了一场随心所欲的胡思乱想实验,顽皮、随性而富有创意。哪怕放到今天来看,这本书也仍显得古怪荒唐。

《百年孤独》 加布里埃尔·加西亚·马尔克斯

作为魔幻现实主义(这种风格也被人称为“有点幻想成分,但并不太多”)大师,马尔克斯打破了“凭处女作一炮走红但只是昙花一现”的定式。他的第一部小说《枯枝败叶》(Leaf Storm)很不错。可以说是非常不错的。而马尔克斯也成功地在它的基础之上创作出了《百年孤独》,这一点在情节设定和风格方面尤为明显,例如这两部小说里的故事都发生在同一个村庄。

《百年孤独》胜过《枯枝败叶》之处在于:它比《枯枝败叶》更《枯枝败叶》。这个令人激赏的成功案例表明:第二部小说是有可能在第一部小说的基础上有机地发展出来的。

《千年战争》 乔·霍尔德曼

这是另一个紧扣某一特定主题,将其不断发展完善的案例。霍尔德曼的第一本书《战争年代》(War Year)基于作者在战争中的真实经历,讲述了一个关于越战的故事。在后续的作品中,霍尔德曼同样以这些经历为蓝本,并将故事发生的场景进一步扩展到了宇宙空间当中。

霍尔德曼的第二部小说摆脱了因现实世界中的各种斗争而产生的政治性包袱,它将科幻体裁作为一种隐喻来加以呈现。一群士兵在经历了离奇的光速旅行之后返回地球,发现时间已经过了好几个世纪,尽管他们主观上感觉才只过了几个月而已。转眼间整个世界都变了,那些归国的越战老兵想必也会有类似的感受。透过诉诸不寻常的设定来展示一场大家认为是寻常的战争,霍尔德曼让他的读者以鲜活的方式体验到了战争的恐怖。

结语

某些“第二部小说”建立在前作的基础上,另一些则与前作分道扬镳了。本文的讨论算不上什么特别新奇的发现,但总归可以替代一下那些胡乱吹捧处女作的陈词滥调——比如什么“才华横溢的天才”,什么“震惊世人的天赋”,还有什么“又一部《火车上的女孩》”(The Girl on the Train,作者为宝拉·霍金斯,曾上过亚马逊年度畅销榜——译者注)等等之类的。如果各位看官实在不喜欢笔者列出的这张书单,请记住:它也只是笔者的“第一部小说”。下一张书单肯定会比它好上不少的。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论