清晨的阳光刚刚升起,空气里的清凉慢慢散去。一阵鸾铃声夹杂着马蹄声渐行渐近,蜿蜒的山间驿道走来一队人马,骡马背负着重重的货物,插着三角形杏黃色的帮旗,上面的字迹清晰可辨:“王记马帮”。

马帮的领头是一位四五十岁的中年人,一身短打的青灰布衫,露出结实的臂膀;宽松的长裤,打着裤脚,几经露水的沾拂,干了又湿湿了又干。他的身后是一队年轻的后生,个个身强力壮肩背崭新的茶篓。长长的队伍,浩浩荡荡,依山而转,宛若长龙。

这就是“茶马古道”千百年来的一个缩影。透过千年时光,淡淡茶香,哒哒蹄声,逶迤而来;透过千年岁月,望着他们,一步一步地走,滴落在石板上的汗水,印刻出悲痛和欢笑。

茶马古道在横断山脉的高山峡谷,在川、滇、藏地区的丛林草莽,它是我们这个星球上最令人惊心动魄的道路之一。它是一条神秘的古道,承载着一段古老的文明。

茶马古道起源于唐宋时期的“茶马互市”。康藏地区高寒,糌粑、奶类、酥油、牛羊肉成为藏民的主食;由于藏区没有蔬菜,糌粑又燥热,过多脂肪在人体内不易分解;茶叶既能够分解脂肪,又防止燥热,所以藏民养成喝酥油茶的高原生活习惯,藏区生活离不开茶,但不产茶。而在内地,民间役使和军队征战需要大量骡马,但供不应求,而藏区和川、滇边地则产良马。于是,“茶马互市”便应运而生。

酥油茶

这样,藏区和川、滇边地出产的骡马、毛皮、药材等和川滇及内地出产的茶叶、布匹、盐和日用器皿等等,在横断山区的高山深谷间南来北往,流动不息,并随着社会经济的发展而日趋繁荣,形成一条延续至今的“茶马古道”。

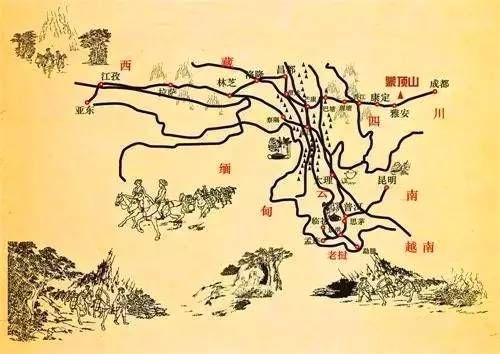

茶马古道示意图

所谓茶马古道,实际上就是一条地道的马帮之路。茶马古道的线路主要有两条:一条从四川雅安出发,经泸定、康定、巴塘、昌都到西藏拉萨,再到尼泊尔、印度,国内路线全长3100多公里;另一条路线从云南普洱茶原产地(今西双版纳、思茅等地)出发,经大理、丽江、中旬、德钦,到西藏邦达、察隅或昌都、洛隆、工布江达、拉萨,然后再经江孜、亚东,分别到缅甸、尼泊尔、印度,国内路线全长3800多公里。在两条主线的沿途,密布着无数大大小小的支线,将滇、藏、川“大三角”地区紧密联结在一起,形成了世界上地势最高、山路最险、距离最遥远的茶马文明古道。

在古道上是成千上万辛勤的马帮,日复一日、年复一年,在风餐露宿的艰难行程中,用清悠的铃声和奔波的马蹄声打破了千百年山林深谷的宁静,开辟了一条通往域外的经贸之路。只顾赶路的他们无暇顾及两侧若隐若现悬崖峭壁、奇峰怪石,更无心林间传来携着晨露的幽幽花香、依依芳草。他们更不懂得茶之韵,他们只知道肩上背负的是一年一家老小的生活。殊不知正是这一脚一脚的丈量,走出了茶马古道,印出了茶的历史,绵延了茶之文化。

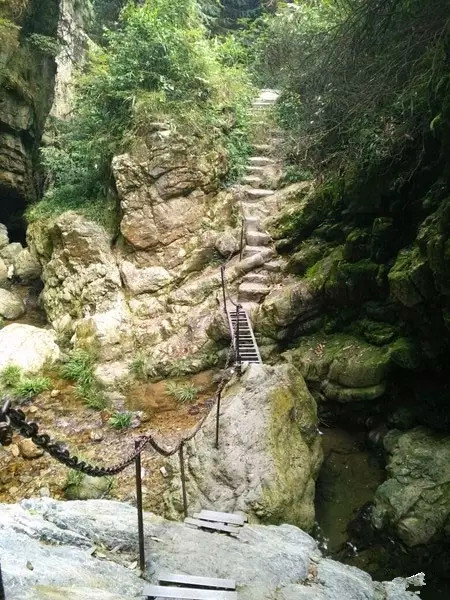

茶马古道是一条人文精神的超越之路。马帮每次踏上征程,就是一次生与死的体验之旅。茶马古道的艰险超乎寻常,然而沿途壮丽的自然景观却可以激发人潜在的勇气、力量和忍耐,使人的灵魂得到升华,从而衬托出人生的真义和伟大。

在雪域高原奔波谋生的特殊经历,造就了他们讲信用、重义气的性格;锻炼了他们明辨是非的能力。他们既是贸易经商的生意人,也是开辟茶马古道的探险家。他们凭借自己的刚毅、勇敢和智慧,用心血和汗水浇灌了一条通往茶马古道的生存之路、探险之路和人生之路。

随着藏传佛教在茶马古道上的广泛传播,进一步促进了滇西北纳西族、白族、藏族等各兄弟民族之间的经济往来和文化交流,增进了民族间的团结和友谊。沿途上,一些虔诚的艺术家在路边的岩石和玛尼堆绘制、雕刻了大量的佛陀、菩萨和高僧,还有神灵的动物、海螺、日月星辰等各种形象。那些或粗糙或精美的艺术造型为古道漫长的旅途增添了一种精神上的神圣和庄严,也为那遥远的地平线增添了几许神秘的色彩。

从久远的唐代开始,直到二十世纪五、六十年代滇藏、川藏公路的修通,历尽岁月沧桑一千余年,茶马古道就像一条大走廊,连接着沿途各个民族,发展了当地经济,搞活了商品市场,促进了边贸地区农业、畜牧业的发展。与此同时,沿途地区的艺术、宗教、风俗文化、意识形态也得到空前的繁荣和发展。

茶马古道

如今,在几千年前古人开创的茶马古道上,成群结队的马帮身影不见了,清脆悠扬的驼铃声远去了,远古飘来的茶草香气也消散了。然而,留印在茶马古道上的先人足迹和马蹄烙印,以及对远古千丝万缕的记忆,却幻化成华夏子孙一种崇高的民族创业精神。这种生生不息的拼搏奋斗精神将在中华民族的发展历史上雕铸成一座座永恒的丰碑,千秋万代闪烁着中华民族的荣耀与光辉。

日月同辉滇藏行,

茶马古道寻幽境。

山涧盘行崎岖道,

梦回千年沐古风。

——长城君语

中国新长城组委会编辑部出品

评论