远至罗振宇团队的付费专栏“得到”APP上线,近及去年“分答”和“知乎live”的轮番出场以助大V变现, 还有“喜马拉雅”凭借知识付费音频打造出知识狂欢节,知识分享领域躁动不已,知识付费风头一时无两。行业内的每位选手各施其技,四方争霸格局渐露,这轮大潮过后,究竟会是谁在裸泳?

认知盈余触发了知识分享

“认知盈余”就是指互联网让尽可能多的人的自由时间联合起来,结合成一个规模空前巨大的集合体,从而为更为强大的价值创造提供资源禀赋。

——克莱·舍基

克莱·舍基曾提出过“认知盈余”的概念并在他的著作里做了相当充分的解释。简而言之,以往我们多数只是充当信息汲取者的角色,到了互联网时代,我们可以把积累到一定程度的那部分信息分享出来,形成从汲取者到分享者角色的转变,使更多人了解,并在加工后产生更大的价值。

一开始,这种知识分享是无偿的,人们还沉浸在角色转变的乐趣中,但之后就会慢慢发现知识也是一种商品,购买商品是需要付费的。就是在这个节点上,国内的移动支付行业呈现量级爆发:支付宝、微信支付等第三方支付通过几轮“补贴大战”已经培养了用户小额支付的习惯,这也大大促进了知识付费在这一两年的繁荣。

知识付费,是“认知盈余—知识分享”、“无偿分享—付费购买”两条线索在互联网时代下的必然产物。

知识付费的“马太效应”

大家有过这样的经历吗:兴冲冲买回来的书看了几次就放在书架封尘了,想要学习的技能给钱上了几节课就失去了兴趣……知识作为一种商品,也会有冲动消费的现象。对于这类冲动消费者,他们对知识的渴求程度没有那么大,付费或许只是掩耳盗铃的小仪式,仅仅为了安抚内心的愧疚,因为他们总是看到别人在努力学习,相对而言自己就没有如此坚持。

就好像新兴中产阶级这类受过良好教育的群体,知识渴求程度比较强烈,他们重复付费的意愿也大点,而另外一部分知识渴求程度较弱的群体(如冲动消费者),他们支付一两次过后,可能就不再愿意付费了。

可以说,知识渴求程度越是强烈的人持续付费意愿越高,知识渴求程度没有那么强烈的人持续付费意愿则较低。

另外,根据企鹅智酷于2016年的相关调查,关于消费者为知识付费的主要驱动力方面,首要驱动力是“获得针对性的专业知识/见解”(74.2%),其次是“节省时间和精力成本”和“积累经验提升自我”,占比分别是50.8%和47.3%。

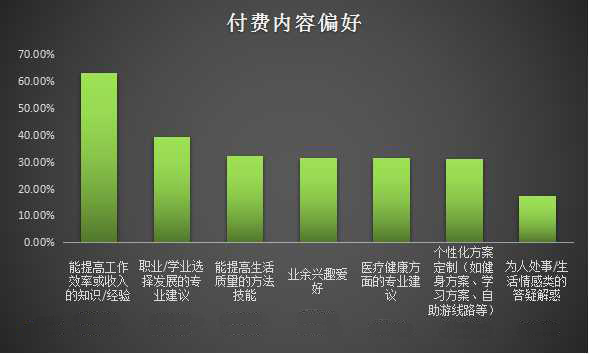

再来看消费者的付费内容偏好,“能提高工作效率或收入的知识和经验”和“职业/学业选择发展的专业建议”这两项专业性更强、更具有“投资自己”意味的知识分别占了63.3%和39.2%,对比其它选项所占人数更多。

由此来看,对于越是具有“投资自己”意味的实用型知识,人们越能接受付费;对于具有猎奇色彩的非功利型知识,人们付费意愿则就没有那么大。

马太效应,指的是恒者恒强,弱者越弱的两极分化现象,知识付费或多或少也会衍生出这种独特的现象。

知识供给方按需生产内容

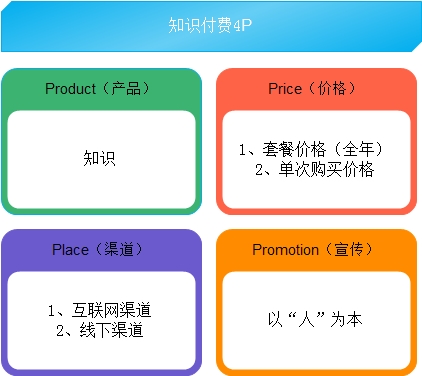

上图是运用4P方法针对知识付费的简单分析,为什么Promotion是“以‘人’为本”呢?因为所有知识的源头都是人,更准确的是人脑。

消费者付费购买知识本质上购买的是你这个人,每个人本身就是一个品牌,看中的也是你这个品牌。

从知识供给方的角度来看,通过信息的加工、处理后,经验、经历就会在脑海里凝结成一定的知识框架,分享者需要将其以文字、图像、声音等介质有条不紊地展示出来。

知识供给方除了要努力打造个人品牌外,更重要的是提炼出“干货”。消费者主动付费购买时会加上他的期望,他们总是希望能够获得专业的、有助于提升自己的知识,因而所支出的大于实际支付金额,供给方要提供同等质量的服务才可令到消费者满意。

信息的传播是可以通过多种介质来进行的,知识的分享也如此:以文字、图像、声音、视频,甚至VR来呈现。付费只是购买这些介质的形式,关键之处还是在于人——供给者和需求者。

评论