人生有三苦

打铁、撑船、磨豆腐

撑船

船行风浪间

随时有翻船丧命的危险

卖豆腐的人家

三更睡五更起

比驴还勤劳

却只能赚小本钱

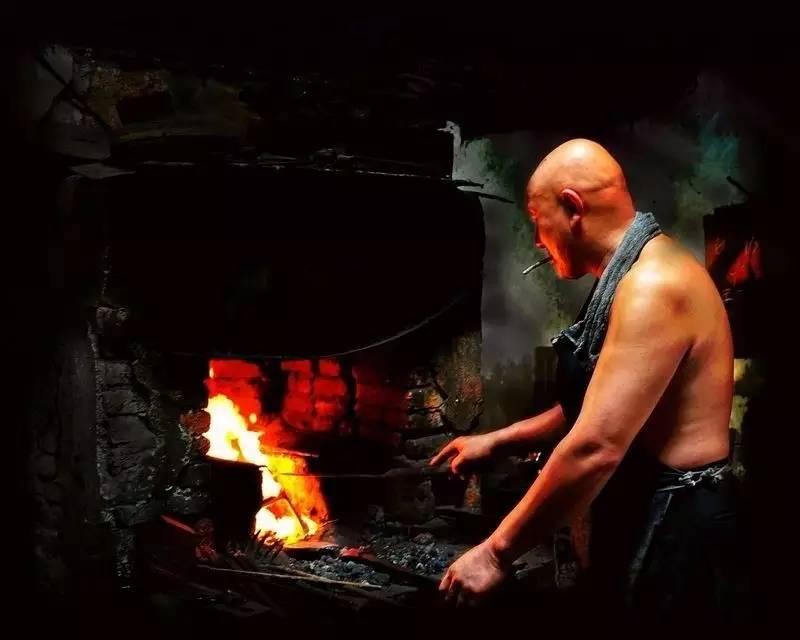

打铁

终日与尘土、火焰为伴

在狭小黑暗的空间里

锻造铁器

可有人一拿起锤子打铁

挥起、锤下

一眨眼就是几十年的光阴

火红的炉子

飞溅的铁花

咣咣的锤声

就是打铁人的一天

打铁还需自身硬

火,亦福亦祸

冬日里的一把火,热情又温暖

此时的铁匠铺是顽童的天地

既能取暖又可近距离观看打铁

夏天里的旺火,熏得人汗流浃背

豆粒般的汗珠滴在炙热的铁器上

甚至来不及听到“吱”的一声

随着一锤一锤的落下

消失在空气里

这种打铁工艺盛行于上个世纪八十年代农村

追溯到更早时候

在战国时期便有钢铁冶炼术的推行

在以前

受家庭联产承包责任制的影响

打铁是个吃香的行当

上门做活

吃饭管饱

还有工钱

旧时打铁人

一般都有间小小的铺子

内有座小小的火炉

每天打开鼓风机呼呼地吹

生起熊熊炉火

叮当叮当

靠几把铁锤打出各种生产工具和生活用品

以此养家糊口

“天有时,地有气,材有美,工有巧,

合此四者,然后可以为良。”

刀剑的锻造技艺需要经验更为丰富的手艺人

经捶打成就的刀剑

刚柔相济、锋利无比

剑身的肌理散发着生命的气息

无论是经典的龙泉古剑

百年老店张小泉剪刀

还是厨房界的杀手--阳江十八子

一锤锤的冶炼

砸向铁块的同时

也向着心窝

将心里沉重的东西通通砸碎

好一身轻装打铁

随着工业化的快速发展

这种慢工出细活的生产模式

始终无法抵挡产业机械化浪潮的冲击

手头上的订单越来越少

生计成了问题

身边的学徒受不了打铁的脏黑苦

一个个出走

谁也不知道还能撑多久

能干一天是一天

等到老了做不了了

就停下来吧

更多的打铁手艺人

则是转向门窗铁艺

试图将手艺继续传承下去

一天不打铁

手痒得很

趁热打铁,千锤百炼终成大器

玉不琢不成器

金属之初如人之初

必需经过烈火煅烧

千锤百炼

方能器质天成

终成大器

看似简单

实则不易

在外人看来无非就是加热、捶打、加热、捶打的不断反复

似乎力气大就能成为打铁手艺人般

从业数十年的老师傅介绍

“年轻时拜师学艺,我师父让我拉了三年的风箱。就在一旁看着,不许动手锤铁。三年后才开始正式学习如何捶打铁块。”

圆的扁的尖的

铁块拿在手上

手艺人心中就有谱了

功夫浅的抡大锤

凭的是力气

一锤一锤打在铁块的表面

快准狠

技术好的手艺人

则使用小锤

凭心细和眼力

抠细节,力求雕琢一块完美的铁器

大锤与小锤的配合

二人之间的咣咣声

成了铁匠铺里最动听的交响乐

锻造的过程中

什么时候可以出炉打制

凭的是火眼金睛和数十年的捶打经验

铁块烧不透

太硬不能打

烧过头了

一锤子下去会严重变形

滚烫的铁块

放入冷水里

吱吱作响

升起一团白雾

即便是打造一把普通的菜刀,也要经过10多道工序。这其中,淬火可以说是打铁过程中的关键技术,可以大幅提高钢铁的强度、硬度、耐磨性以及韧性等。

淬火全凭打铁手艺人的经验,如果淬火技术不过关,即使铁器外形再精美,也是好看不耐用。

一把好的铁器

经久不衰

古朴简陋

却是一家子的得力帮手

每一次打铁都是一次修行

力气使上了

勇气和谋略也需跟上

材料的可锻性

锻造的火候

锻打的位置

铁器表面是否平整

老师傅只需看一眼就能知道

一次次奇妙的打铁之旅

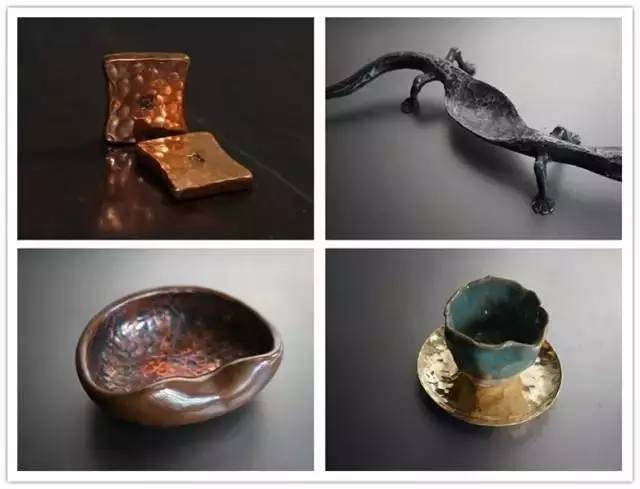

一形状怪异的铁块

经过烈火锻造

呈现在人们面前的,颇具现代美的铁器

它经历了什么

打铁手艺人看在眼里

烧炉子的木炭换成了煤炭

手拉的风箱演变成电控的鼓风机

人抡大锤可以用空气锤代替

磨石的工具交由砂轮机来操作

这些技术的进步

无疑为打铁手艺人省去不少人力与时间

时光的烙印

却不会随之变浅

而是伴随着手艺人的一生

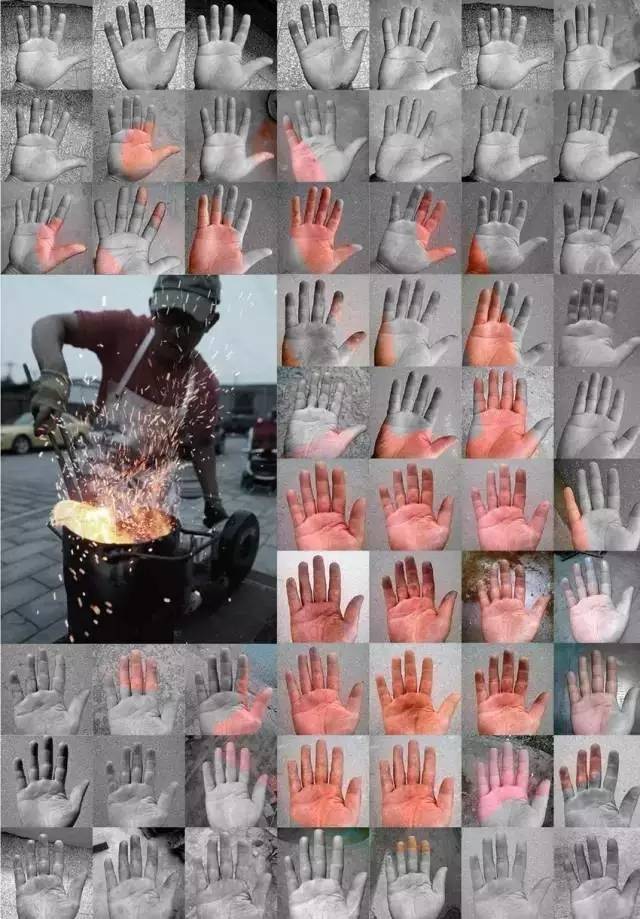

因长时间握铁钳

打铁手艺人的左手食指已经不能伸直

屋里的东西蒙上一层黑乎乎的细小颗粒

衣服被星火灼出洞口

手和指甲经常开裂

眼睛对着火的时间久了,越来越浑浊

这些都是不可避免的

可是有什么办法?

锤子与铁碰撞发出的声音

听久了会上瘾

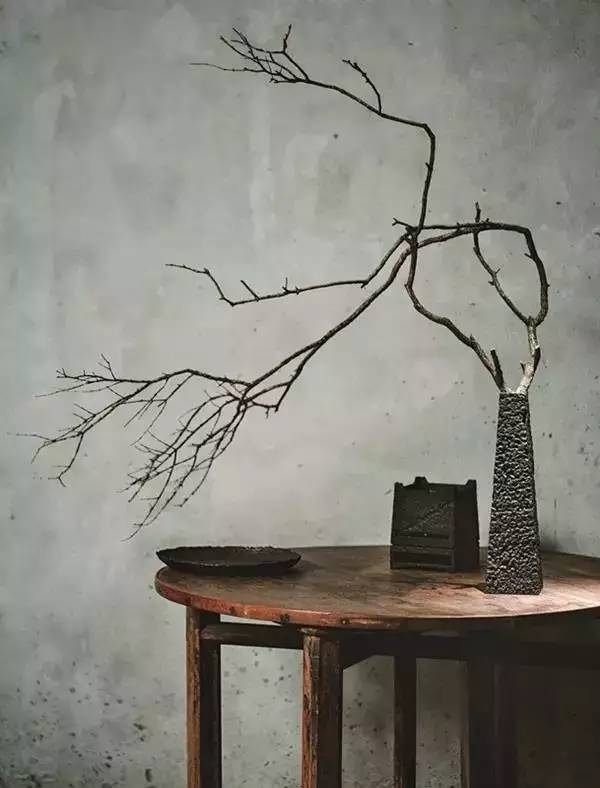

用一块铁器,给你盛满诗意的岁月

铁的硬气

和什么都能搭配

沉得住气

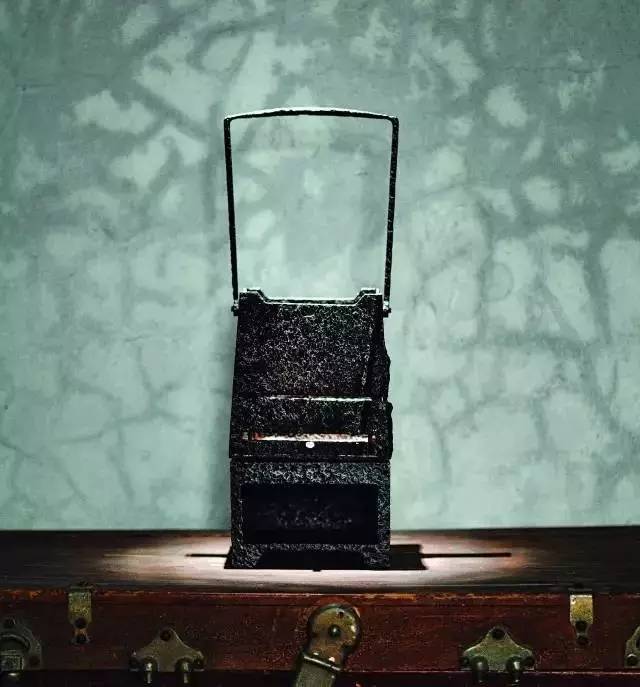

传统的生产工具和生活用品

慢慢淡出打铁的营业范围

不妨让它更诗意一点

不依赖模具

采用最缓慢的打铁方式“铁打出”

只用一块铁片

反复捶打出想要的器物

每一个都有差异性

每一个都有活气

画草图、切割下料、进火炉烧红锻打成型

再精细打制、打磨修型、表面处理

最后完成作品

安宁而静谧的铁器

一点点地诞生在手艺人的手上

忙碌了一整天

坐下来喝杯茶可好?

带着生命纹路的铁器

手指滑过之处

岁月沧桑与静好如过眼烟云

矗立在餐桌上的它

挑逗着人的食欲

我倒现在也想不明白

为什么看似笨重的它

越看越让人欲罢不能

佳节又重阳

九九思亲浓

不知你身边是否也有这么一间打铁铺

堙没在时光的长河里

如果它还健在

请捎上我的一句祝福

打铁不易,铿锵人生

这里是拾方,我们关注传统手工艺,希望能为它们注入一股新鲜的血液。

我们爱玩,每天一个脑洞大开的idea,挖掘传统手工艺的现代美。

评论