以《白丝带》、《爱》,三年内接连夺下戛纳影展金棕榈奖、欧洲电影奖以及金球奖最佳外语片的奥地利导演迈克尔 哈内克,是当代最重要的电影导演之一。 名作尚有《班尼的录像带》、《趣味游戏》、《隐藏摄像机》以及《钢琴课》。

以下是法国《Positif》杂志编辑与哈内克的对谈,谈童年、青少年、叛逆、创作启蒙、谈他觉得最恐怖的电影、谈他看了被吓哭的电影 一步一步,他就这样变成了今日的大导演哈内克。

问:您经常说,传记不能解释作品?

是的,因为我们把电影的问题意识和导演生平扯上关系,这侷限了问题的范围。我一直都想直接在作品里探问、对质,而非到别处去寻找解释。这就是为什么我拒绝回答与生平相关的问题。没有比听到像「电影拍得如此阴暗的哈内克,是怎样的怪人?」这种问题更让我恼火了。我觉得这很蠢,也不想展开这类错误的辩论。

问:即使如此,我们还是会问您关于青少年时期的问题。

所有人都会失望的,因为我没有一个悲惨的童年。我是个很正常的人。也许难以相信,但是真的。

问:您的父亲是剧场导演和演员,母亲则是演员。沉浸在艺术环境里,应该对您有所影响?

其实没有,因为我不是父母亲带大的。我在阿姨家长大,在乡下的一大片农地。那是位于维也纳南边50公里远的一座小城,叫做维也纳新城(Wiener Neustadt),我的电影《旅鼠》的故事就发生在那里。

问:您是个什么样的青少年?您喜欢生活在大自然里吗?

家族的地产在乡下,但我们在城里也有一栋房子,同样是在维也纳新城,我在那边长大,因为学校都在那里。青少年时期我在乡下感觉很受挫,在那里没什么事好做。但我也从未觉得无聊,我一直在看书、听音乐。和我那一代人一样,我没有计算机、也没有电视。但是我们会一起做很多事,像是打乒乓球或下棋。

《白丝带》剧照

问:您青少年时和电影的关系为何?

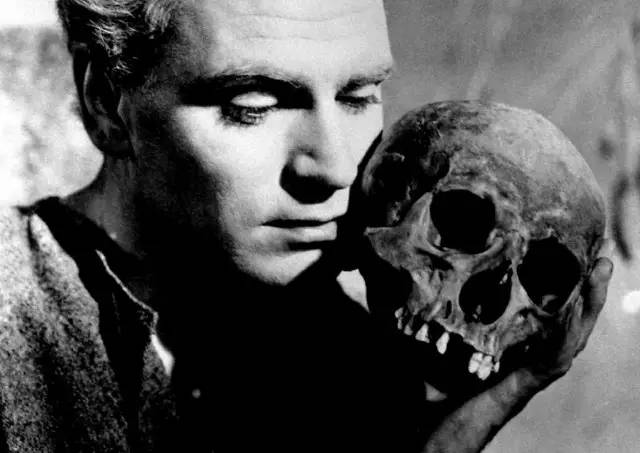

我第一次看电影的经验很恐怖!我外婆和我去看劳伦斯·奥利弗(Laurence Olivier)自导自演的《哈姆雷特》(Hamlet),我因为非常害怕而哭得很厉害。为了不打扰其他观众,我们只好先离开。当然,我不知道我是真的记得这件事,还是外婆后来跟我说的。在那之后,我看了很多电影,但都不是作者电影(Auteur theory films),因为我们没有专属艺术实验电影的放映厅。我看的都是卖座的德国电影。比较是热门音乐电影(Schlagerfilme),一种德国的音乐喜剧类型,还有通俗剧。如果有儿童电影就更好了。再后来,为了第一部宽银幕电影《圣袍千秋》(The Rob,1953),维也纳新城盖了一间新的电影院,我到现在都记得在大银幕前感受到的震撼。大家为了抢位子还大打出手。我们真正感受到想看电影的欲望。青少年的我只要有点钱,就会上电影院。

劳伦斯·奥利弗版的电影《哈姆雷特》,是不是这一幕把小哈内克吓哭了?

问:应该也有很多美国电影?

詹姆斯·狄恩(James Dean)的电影一出来,简直就像一种狂热的膜拜!格伦·福特(Glenn Ford)的《黑板丛林》(The Blackboard Jungle)也一样,那部电影里的歌曲〈昼夜摇滚〉(Rock around the Clock)让我们第一次听到了摇滚乐。我记得它上映时我的年纪还不够大。入口处有几个便衣警察专门检查那些看来未足龄的人的证件。我们在一旁窥伺警察不在的时机,试着偷溜进去。可是这部电影,我没成功混进去!我是很久以后才看到的。其实没有那么多的美国电影,放映最多的仍是德国电影。

《沉默》海报

同样地,我一直到大学才发现有作者电影。除了伯格曼(Ingmar Bergman)的电影,因为当时很有名,而且我中学就懂得去欣赏。伯格曼那时可不被认为是精英的电影导演。他的电影《沉默》(Tystnaden)引起很大的争议,以至于所有人都想看。那部片之后,我再也没在维也纳的哪家电影院前看过那么长的人龙。因为票房的成功,伯格曼之后的电影作品我全都看得到,其他像是《处女泉》等片也在奥地利广为上映。

问:您上过戏剧课程吗?

没有,从青少年开始,我就很讨厌学校的一切形式。我很叛逆。

问:对什么叛逆?

一切。我讨厌一切的事物。我感觉有股难以忍受的压力逼迫着我。我想要自由!我决定离开维也纳新城去当演员。既然我父母亲都是演员,那么我也可以,而且我确信自己有这方面的才华。

一日早晨,我逃学到维也纳去参加征选,我听人提过莱因哈特戏剧艺术学校(Reinhardt Seminar)。我没先跟母亲说这间学校,而是直接在她面前试演,好让她评断我是否有天分。她当然觉得我很棒。于是我更坚信自己会成功。我写信给学校想要注册。参加征选得准备三个文本,我选了一段《哈姆雷特》的独白,霍夫曼斯塔尔(Hugo von Hofmannsthal)《凡人》(Jedermann)一剧中的恶魔段落,喜剧成分较重,以及贝多芬的《海利根城遗书》(Heiligenstadter Testament)。我朗读这段作曲家写的遗嘱时,我母亲十分感动。所以我告诉自己,征选时,我先从恶魔那段开始,因为那段我比较不拿手。但从一开始我就知道自己烂透了。可是我想,哈姆雷特那段我会表现得比较好。可是他们不留时间让我演。第一段表演刚结束,他们就说了声「好的,谢谢。」离开时,我想着这句话,确定自己表现得不好。想知道结果得等上一整天。总之,他们贴出告示时,我的名字不在上面,我无法相信!我回到家,什么也没说。除我母亲,我问她为什么他们不想录取我。她便去询问她的同事们,得到的答案是我的发声有问题。我想,其实就是我表现得太差了,这终结了我的演员事业。后来,因为我无法忍受学校,我决定不再去上课。我之前就已经因为拒绝做作业而重修一门课。

问:您不接受的是权威,还是教材?

全部!我反抗所有的事。

问:这样的状态维持了多久?

好一阵子。整个青春期还愈发严重。十八岁时,我买了一辆便宜的二手摩托车,所以去考了驾照。时值三月,我决定去法国。我离开时正下着雪,于是花了整整一星期才到巴黎!我在一户非常友善的人家待了三个月:那户人家的父亲曾以战俘的身分待在奥地利,也曾在我舅舅的农地工作,受到很好的对待。于是,他常带着家人来探望我舅舅、向他道谢,并建议他,若我想到巴黎去,他可以接待我。

而情况是:他们有七八个小孩,但收入很微薄,住在一间小房子里。当我到了那里,他们却给我单独一间房,反倒让自己的孩子全挤在别间,以答谢我舅舅曾为他做的。三个月后,我发现自己没钱了,就回去了。

问:您白天都做些什么?

没做什么。我借宿在一处大郊区,骑着摩托车到巴黎逛。当我总算回去重启学业时,学校并没有太热情地欢迎我。不过,我阿姨很有交际手腕。她和老师们恳谈,告诉他们,必须要了解这孩子是多么敏感。我这才理解,我该重新振作、用功念书,好取得大学会考的资格。而我也这么做了。

问:所以,这趟巴黎之旅让您决定用功?

对,多多少少。我心想,我都跑那么远了,最后还是什么都没改变。这让我明白,一切操之在我。

问:通过大学会考后,您就得预想未来、大学科系……

对,我从未度过如此美妙的假期!我选了哲学系。

问:您念到大学哪一阶段?

一直念到第四年。不过,大学最后一年时,我已经开始工作赚钱了。我必须要面对我的责任,因为当时我已经结婚,孩子也将出世。我一开始是在工厂里当工人,然后是司机,最后在邮局当柜台人员。不过,我同时也为电台和报社工作。

问:您如何进入电台和报社工作的,既然您并没有这方面的经验?

我曾经接触好几个报社,向他们毛遂自荐我写的新闻稿。电台方面,我在维也纳新城认识的一个人后来成为美国大学的文学教授,他帮我写了一封推荐函。在我就学期间,我常给他看我写的文章,得到他的支持与鼓励。透过他,我联络上奥地利电台的文化部门负责人,他让我编写书评,还有周日那种每次半小时、改编自小说的广播连续剧。同时,我还写影评供报社刊登。

我就是这样开始养家的。非常微薄的收入,但我很开心。

后来,我那不再当演员的父亲,当了德国电视二台(ZweitesDeutsches Fernsehen, ZDF)的电视电影选角主任,透过他的介绍,我得到一份在巴登的西南电视台(Südwestfunk, SWF)实习三个月的工作。当时是一九六七年,我从一个根本不问政治的世界,来到另一个骚动的国度!一切都让我深感兴趣,因为我发现许多对我来说全新的观点。我很幸运,那份实习工作是接替一位退休人员的空缺,也就是戏剧顾问(dramaturg)。在我的印像中,法国电视台并没有这样的工作。

戏剧顾问的工作内容是阅读那些推荐给电视台的剧本,从中挑选较好的,然后陪伴这些电视电影的制作直到结束。整整一年,电视台都在替这位要退休的戏剧顾问寻找合适的人递补,前来应征的人都不够理想,他们就一直留着我。就这样,实习结束后,我成了德国最年轻的电视戏剧顾问。从那时起,我可以过正常的生活。我成了有真正月薪的上班族。

问:对于出生于战时或战后之初的日耳曼世代强烈感受到的国家罪恶感,这种承担对您造成了什么冲击或影响吗?

不自觉地,这一定会在我身上留下印记,但并非有意识地。我会很自然地不断省思这个问题,但我从未对纳粹感到有罪恶感。在生活里,我对上千件事有罪恶感。无论如何,我相信,我们不能不感到罪恶感地活下去,不过这是另一个十分触动我的问题,我所有的电影里都有讨论。虽然我不会因为纳粹而觉得自己有罪,但是日耳曼人面对二次世界大战而产生的内疚,在我看来完全合理。昨天我看到一则德国影展的小报导,名演员莫里兹·布雷多(Moritz Bleibtreu)在访问里说:「德国电影里的主角都是反英雄、失败者。」的确,一个德国编剧没办法像美国人一样,总把主角写成胜利者,就是因为这个集体的罪恶感。我觉得这很好。

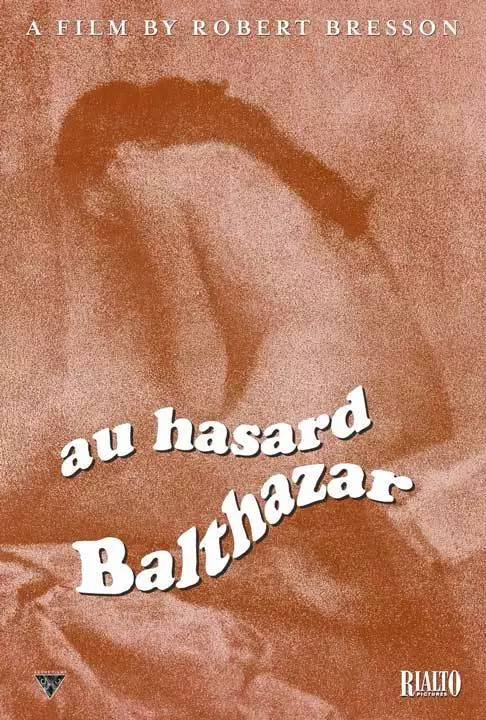

《驴子巴达萨》电影海报

问:在新浪潮电影导演里,哪些人令您印像深刻?或许还启发了您?

我看的第一部是布列松的《驴子巴特萨》,令我印像十分深刻。那是一部全新的电影,和我之前习惯看的电影都不一样,我告诉自己,这会是一条值得探索的道路。不过同时也有《法外之徒》(Bande a Part)和戈达尔的其他电影,不像他现在拍的作品这么复杂。所有的年轻人都会去看,因为显得很有品味。我们也喜欢意大利电影。安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)的电影会让学生奔向电影院。

问:看了这些1960年代的新浪潮作者电影,您想过从事电影导演的工作吗?

动身前往德国之前,我比较想成为作家。我那时已经出版了几篇小说,但进入电影圈的可能性对我来说很薄弱,因为我不认识相关的人。即使后来我进了电视台工作,那时我写了一本名为《周末》(Wochenende)的剧本,作为日后创作《趣味游戏》故事的开端。不过,剧本没有玩疏离效果,故事里的凶手也不是一个施虐者。既然我预先收到了三十万马克的德国制作费,很漂亮的款项,表示我的剧本应该不算太坏,但还不足以制作一部电影。

问:2002年,英国电影杂志《Sight &Sound》曾经问您——同时也问了许多您的电影同行——您最喜欢的十部电影。您按顺序依次回答的是:

一、布列松的《驴子巴特萨》

二、布列松的 《武士兰士诺》

三、塔科夫斯基的《镜子》

四、帕索里尼的《索多玛一百二十天》

五、路易斯 布努埃尔的《泯灭天使》

六、卓别林的《淘金记》

七、希区科克的《惊魂记》

八、约翰·卡萨维茨的《受影响的女人》

九、罗伯托·罗西里尼的《德意志零年》

十、安东尼奥尼的《蚀》。

您现在还是同意这份排名吗?因为您后来又说,您非常乐意再加上赛尔乔·莱翁内(Sergio Leone)的《西部往事》。

《西部往事》拍得很棒,值得被列入名单中。那真的是一部大师级的代表作,所有镜头都很完美。不过我不会一看再看到十遍这么多。那不是我最喜欢的电影类型。

《镜子》剧照

问:除了《Sight &Sound》的电影名单,在您的访谈中最常被提及的电影就是《驴子巴特萨》、《镜子》和《索多玛一百二十天》。这三部电影一直都是您的最爱吗?

这三部电影对我来说一直都很重要。但是如果要重列一张名单,我会把《镜子》列为第一部。我已经不记得我看了多少遍,比《驴子巴达萨》还要多,每一次,我都为之前未注意到、又一个新的细腻处理惊喜万分。而每一次,看着如此美丽的作品,我都眼眶含泪、满是感动。我很少看一部电影会有如此感受。我在维也纳大学里教电影,这是我给每一届新进学生看的第一部电影。他们什么也看不懂,因为他们不习惯看这一类型的电影。现今有百分之九十的学生从未看过像这样的电影,这满可耻的。他们没有能力解读。所以他们不仅惊讶,还非常不高兴。等到时间渐长,他们必须不断重看,好写出一份很详细的报告,就像我放给他们看的其他电影一样,他们最后总能更加了解并从中得到乐趣。并不是说他们以后会想拍类似的电影,但是这能为他们打开视野、认识另一种同样存在于这世上的电影。

问:回到您最爱的三部电影……

这纯粹是情感上的选择。这些都是让我印像最深刻的作品。《索多玛一百二十天》有它独特的位置,因为这部片很恐怖。我只看过一次,就再也没看了。

《索多玛一百二十天》剧照

问:您的重点收藏里没有这部片的DVD 吗?

有,但我不敢看。当时,这部电影让我彻底颓丧,但我依然认为,它是一部极其重要的电影。

问:所以您不会放给您的学生看?

不会,因为有些学生,尤其是女孩子,她们非常敏感,我不想让她们大受冲击。反之,我会提醒它的重要性,并且推荐心脏够强的人去看。每个人自己决定,我不想强迫任何人。

《趣味游戏》剧照

问:许多人把《趣味游戏》和《索多玛一百二十天》相比,您应该很开心?

没错!两部电影都有同一个目标,但致力达成的方式却不相同。至少在我的认知里,《索多玛一百二十天》是唯一一部呈现出存在于现实中的暴力的电影。通常,在暴力电影里,尤其是美国电影,呈现暴力只是为了在某一场景里消费暴力。而我们坐在扶手椅上感觉被保护得好好的。当我们从电影院出来,就像什么也没发生过。在《索多玛一百二十天》里是另一件事:我们真的了解到什么是暴力的真相,而这是难以忍受的。我希望《趣味游戏》能逼近这样的强度。可是我无法真的去比较这两部电影,因为一部是帕索里尼拍的,另一部是我拍的。

本文摘录自《哈内克谈哈内克》

远流出版

原文作者/Michel Cieutat, Philippe Rouyer

译者/周伶芝、张懿德、刘慈仁 等

评论