文 | 聚美丽 Age

在“以白为美”的中国审美取向下,美白一向是行业重点在做的细分赛道之一。这种聚焦在近两年更是格外明显。

据美丽修行大数据显示,2024年美白新品注册量同比激增150%至3904个,2025年开年仅两个月又有219款新品涌入市场,同比增长20%。

珀莱雅、溪木源、米蓓尔......大到行业头部,小到不知名白牌,都在以新成分、新单品,为自己贴上美白的全新标签。

而一众品牌对美白的集中加注,带来最明显影响之一就是,美白研发也越来越深入,范围也越来越广。以五年的时间维度来看,从美白机制不断被细分,美白概念持续更新迭代,到独家美白成分不断出现……业内人士大部分的观感是:整个美白技术赛道发生了明显改革和升级。

据聚美丽不完全统计,2024年下半年以来,拜尔斯道夫、欧莱雅、珀莱雅、溪木源等品牌为达成更好的美白功效,都在原料创新上做出了新成果,冲击着美白领域的技术格局。

基于此,本文特意邀请到见证着这些年美白赛道发展的多位行业技术专家,对近年该领域的技术发展进行了一次系统梳理。

中小品牌美白难做,但“更科学化”已是大方向

在行业专家眼中,美白其实是个很复杂的工程,复杂到什么程度?用循理SURELY品牌联合创始人兼研发负责人科学怪人-K博的话来说,“考虑到美白产品的特殊性,对任何品牌来说,开发这类产品是需要慎之又慎的。”

所以,尽管行业近两年似乎掀起了一股做美白的潮流,但“掐头去尾”,去掉头部企业和白牌,真正在做美白研发的中小品牌并不多。

尤其近两年行业生意不乐观的大环境下,虽说行业一直在说加大研发,但受到行业现实情况影响,中小品牌面临的现实是,“研发经费一减再减,很多研发项目结果还没有出来,项目就死掉了。”

在此情形下,细究那部分在做美白的中小品牌,其实很大一部分品牌是“基于生意角度尝试在做美白产品”,真正创新的技术鲜有。

不过,不容置疑的是,行业的科研意识觉醒是时代所趋,并且总也有一批真正在做研发的品牌。所以,尽管美白难做,但行业技术专家仍然一致认为,其已逐渐走向更科学化的大方向。

当然,在市场因素掺杂下,美白其实处在“好技术”和“好技术故事”并肩前行,甚至“好技术故事”跑在前面的发展状态。

根据行业技术专家的观察,近年美白技术的发展可具体总结为三个特性:

1、 研发思路系统化、多元化。

简单地说,就是从如黑色素阻断等单向美白通路,变成相对系统的干预方案。这点在近年美白产品的卖点宣称中,最为明显。

纵观市面上的美白产品,在黑色素通路之外,抗氧、抗糖、炎症等已成为常规方向,如薇诺娜等品牌还提出了健康美白等综合考虑皮肤健康和美白效果的护肤理念,开始强调在美白过程中需要全方位的考虑。

而在此过程中,环亚全球首席科学家潘志博士也指出,出于构建品牌差异化竞争力的商业考虑,各品牌的研发思路其实也正呈现出一种多元化状态。

“比如,不同于377通过强络氨酸酶抑制达到直接抑黑的效果,珍白因主要通过上游抑制内皮素活性来调控黑素生成,麦色净 做的也并不是直接的络氨酸酶抑制,而是在下游和多巴形成络合,通过竞争性结合使得多巴无法继续被氧化成为真黑色素;更多创新成分也都在进行新的思路探索。”

博溪检测总经理卢永波也指出,像皮肤内部细胞类群研究中,黑色素细胞与其他细胞的协同作用,为行业提供了新视角,通过一些新活性物配伍调节角质形成细胞以及成纤维细胞等细胞功能,来共同达到美白作用。这种改变在卢永波看来,“正给到行业做美白创新更多空间。”

2、应用场景细分

随着医美后色沉、敏感肌美白、晒后美白、去痘印等细分场景出现,聚焦细分化场景做差异化,正在成为美白领域的新科学方向。

以最火热的敏感肌美白细分赛道来看,通过针对敏感肌人群肌肤更加脆弱的特性,解决“温和无效”与“强效刺激”博弈问题等,已成为美白市场的新主流研发思路之一。

对此,如巢归研究院院长刘学东博士就十分赞同,将敏感肌单独拎出去做。并且,他还补充建议道,其细分不能只停留在“敏感肌适用”,而是要做到“敏感肌专研”。

因为在他的观察中,目前行业中所谓的敏感肌适用,基本只是以功效更温和,或者把美白成分进行包裹,让刺激性变小的角度在做,但敏感肌美白和正常美白是有差异性的。

而这其实意味着的是,敏感肌美白要解决的是双重任务。用刘学东的话说,“原则上,需要更加关注敏感肌美白在核心路径上,和正常皮肤到底有哪些差别。”

如,潘志就指出,“相比正常肌肤,敏感肌肤更容易产生炎症后色沉。很多时候,消费者想通过轻医美改善肤色,但由于术后没有做好防护,(这时候皮肤也更敏感,)往往更容易产生色沉。”

3、 国人专研等“技术故事”兴起

随着当下消费者的科学需求不断高涨,品牌的研发其实是走到越来越细分、聚焦的阶段。如“国人专研”在美白等赛道便不断兴起,成为部分品牌展现差异化竞争力的重要切入点。

但在热度之下,其实行业对于这种以人种细分的逻辑概念,还存在一定争议。如在刘学东的眼中,其从科学逻辑上看,其实是“没有那么通顺的”。

“相对于欧洲、美国来说,白种人、黑种人、黄种人跨度较大,国人概念相对聚焦。但换个视角,中国地域辽阔,皮肤、环境等系列差异是较大的,以国人来确定范畴,在研发上并不能精准。”

K博同样提到,从概念到技术落地上,“国人美白”还有一段路要走。他直言,“‘国人美白’目前还处于营销为主,技术为辅的阶段。真正能让人眼前一亮的基础研究和创新原料端的技术突破,目前还没看到。”

潘志也看到,很多品牌宣称的“国人美白”都会选择从“国人屏障薄,容易敏感”切入,这在她的观点中,其实并不足够从科学维度说明国人美白需求的特殊性。

“如果要聚焦做国人专研,更科学的做法是走到基础研究维度,从生命科学上肌肤的不同出发,了解国人肌肤特性,及背后的科学理论依据。比如,对于最容易引起色沉的UV和炎症,国人和高加索人的肌肤是有不同的临床表现的,品牌在做的时候,就需要看到背后的分子机制差异,找到差异化解决方案,才能真正做出最适合国人的美白产品。”潘志继而补充道。

但在品牌发展上,K博也认为,对于新锐品牌而言,以国人专研美白的品牌/技术定位进入护肤赛道,是一个特别好的差异化选择。

他总结了两点原因:其一是,很多国际大牌围绕美白所做的基础研究和成分开发大多是基于欧美白人,但因为亚洲人的肌肤和欧美人有很大的不同,所以这里存在一个是否适配的问题。

其二,随着近几年民族自信的提升,消费者专业知识增加,很多人不再盲目崇拜大牌,“提供为国人专研的护肤品,解决中国人群特有的一些问题”,是符合消费者认知和时代发展的科学逻辑,且能带来新的创业机会。

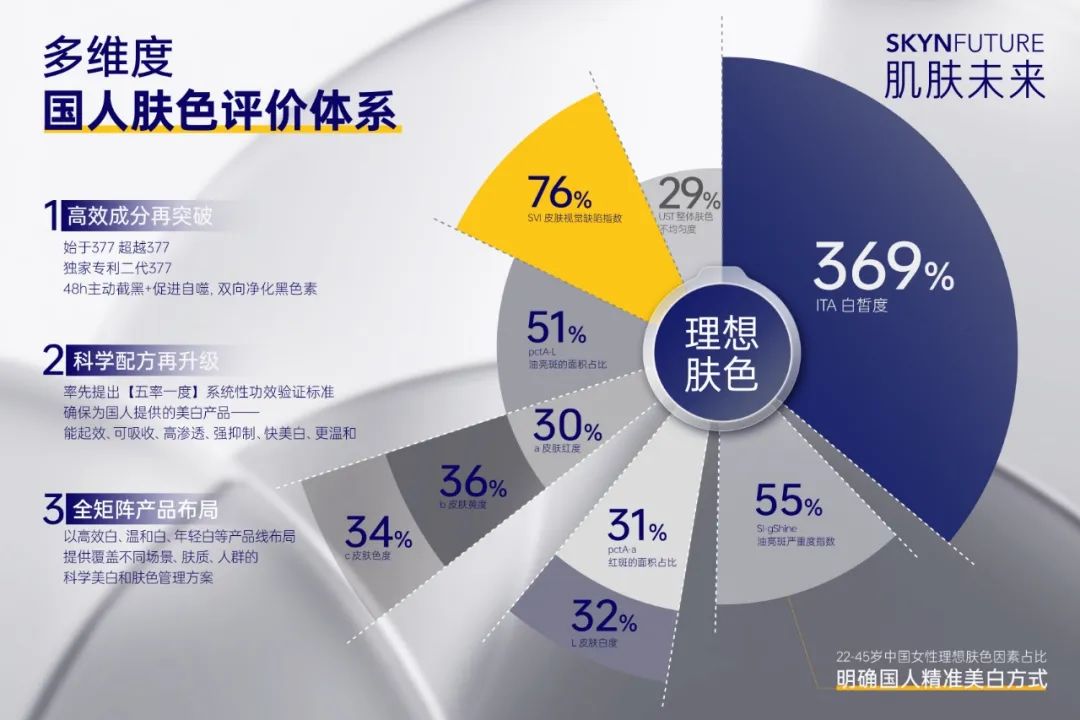

比如,定位“科学美白专研品牌”的肌肤未来,就洞察到中国消费者对于“美白”的理解正在发生变化,本质上国人追求的是一种更均匀、通透、健康的整体肤色状态。这与西方消费者对美白的理解和需求有很大不同。

基于此,肌肤未来早在2024年就启动了“国人理想肤色研究计划”,突破现有肤色检测方法的局限,首创覆盖28个维度的数字化全脸肤色评价体系,探索什么才是真正的“国人肤色管理需求”,从而真正让未来的肤色管理走向科学化、个性化和精准化。

肌肤未来的多维度数字化肤色评价体系不仅覆盖了皮肤的白度、红度、黄度、白皙度、色调、色度等直接参数,还与皮肤科专家、测评专家共同定义了红斑指数、黄斑指数、油亮斑指数、颜色不均匀度、表面瑕疵度等多个创新复合参数,构建起涵盖28个维度的完整肤色评价体系。

观察“水下冰山”:美白研发的多维困境

那么,在美白领域艰难突破的背后,到底是什么在阻碍着美白研发的前进,其开发难点到底在哪里呢?

首先,被提到频率最高也最核心的是,“安全性和功效性的平衡”。

据K博解释道,行业中解决美白问题大多是围绕黑色素的四个通路(信号激活—黑素合成—黑素迁移—黑素代谢),但是很多相关好用的成分都有一定的刺激性,比如377、熊果苷、烟酰胺、水杨酸、VC等。

并且,由于中国人角质层厚度比较薄,屏障功能相对比较差,这种刺激的风险在国人身上会特别高,这导致在做产品开发的时候,行业就需要兼顾产品的有效性以及安全性。

但其实或为迎合消费者的高功效需求,行业往往容易出现比拼功效、浓度的现象。对此,潘志特别从监管维度强调了安全性的重要性。

“为什么这么多年注册成功的美白剂只有两个?在监管层面证明功效强大的同时,安全性需要得到最充分的证明、被监管认可,才是关键。大家都说注册美白剂成本高,但这钱其实大头不是花在功效证明上,而是安全毒理,怎么去证明它长期使用的安全性。”她如是说道。

再是渗透性问题,这其实是在所有功效类目中都存在的普遍性问题。

众所周知,皮肤是个屏障,化妆品要实现功效,前提是必须通过渗透进入屏障,而功效能实现到什么地步,其实很大程度上,依赖于成分是否能精准渗透到能够让美白起效的部位。

但在产品使用中,让成分精准渗透到美白起效部位,是件很难的事情。“因为活性成分并不是智能的,不会按照你的意愿走,它是无差别渗透。”刘学东解释道。

并且,在刘学东的观察中,目前基于靶点和通路等研究,并不能完整表达美白产品起效的全部路径。

K博也补充提到,“目前很多美白类产品看上去都比较偏同质化,究其原因是因为大家解决美白问题的出发点,都是从常规的黑色素、糖化和氧化等角度着手。但其实,当我们把这三大块的问题都用对应成分解决,它的功效也还达不到消费者期望的理想值。”

“这也就是间接说明,除了黑色素、氧化和糖化的问题,其实我们皮肤的色沉还受其他一些潜在因素的影响(比如皮肤炎症、体内胡萝卜素和血红蛋白的水平以及皮肤的粗糙度等)。”

而作为被划分为特殊化妆品的品类之一,美白研发在政策合规上是存在一定压力的。这种压力贯穿于时间成本、研发投入和市场风险等多个维度。

潘志在交流中就提到,“由于美白是特殊化妆品,实施注册制管理,不仅产品需花费至少6-12 个月(含技术审评 &可能补件)完成特证申请,美白剂注册所需的周期更长、成本更高、风险更大。”

当前行业中,尽管成功申请美白特证的产品数量越来越多,不少企业也在推进原料创新,但截至目前,成功注册的美白剂仅有两款:德之馨于 2012 年完成注册的苯乙基间苯二酚(377),以及拜尔斯道夫去年获批的肽胺密多(630)。

“大部分创新原料还达不到美白剂注册标准,只能作为普通原料备案。很多产品能获得美白特证,还是添加了377等已注册成分或已被监管机构认可的美白成分的结果。”潘志如是说道。

此外,某位资深研发人士也特别补充道,非常受限制的一点是,“美白产品一旦注册下来,你的配方是不能轻易做优化跟调整的。一旦调整又将耗费大量的时间和金钱成本。”

不止如此,在对外界影响因素的交流中,K博和刘学东还共同提到了“消费者期待和研发的差异性问题。”

这里面有两层含义,一是“消费者对美白产品所达到的功效期望值,和美白类产品实际能起到的实际功效,有落差”。消费者往往期待快速美白,或者对白皙程度有很高期待,但实际上,护肤品的美白效果或者起效时间,需要很长时间累积。这导致真正在做研发的品牌和消费者很难建立信任。

二则是消费者对美白的诉求,和品牌提供给消费者的美白产品间是有差异度的。在研发上,品牌需要洞察理解消费者想要的“白”是什么,包括什么维度,才能真正在研发中落实解决问题。

美白创新难,但也在“小步快跑”

不过,谈及这些年美白领域的技术发展,行业技术专家的观点也相对明确——

“在美白、抗衰等高附加值品类想做出颠覆性的技术突破,是一件非常难的事情。但研究一直在继续,美白技术领域还是实现了一些进步,解决了一些问题的。”

具体来看,在美白链路上,某位行业资深研发人士就提出,“我们不再是头痛医头、脚痛医脚,而是开始系统化地看。”

K博补充解释道,以前行业做美白基本就是围绕黑色素一个点打,只是用不同成分和技术来彰显自己产品的优势。但近年随着技术的发展,大家逐渐意识到除了黑色素外,其他炎症、压力、蓝光等都会通过不同的通路,对皮肤暗沉起到重要的诱导作用。

所以大家在做美白产品开发的时候,不能再仅仅只聚焦在抑制黑色素一个通路上,而是更全面、体系化的去看待肌肤美白的问题。

同样的技术演进,还发生在美白机理端。K博表示,以前行业讲到美白的作用原理,不出意外都是从信号-合成-迁移-代谢四个角度来诠释,但现在大家发现美白机制有了更多的延申。

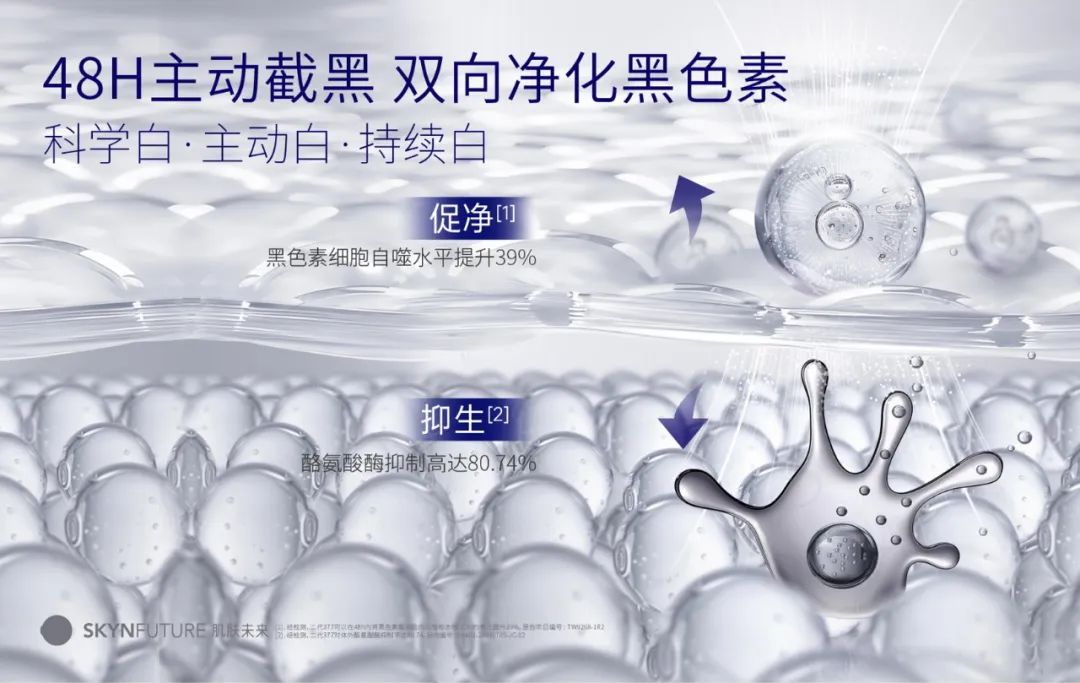

譬如细胞自噬。早期如宝洁就提出除了抑制黑色素转移之外,其实还可以通过细胞自噬的方式把黑色素代谢掉;近期,肌肤未来的二代377技术、珀莱雅的光学335成分等,也是通过激活细胞自噬来加速降解黑色素小体,来达到匀净肤色的功效。

珀莱雅光学瓶

在美白功效的表达上,如透皮技术的创新,也正让美白功效实现向上的提升,特别是靶向递送的创新。

据K博介绍,此前为解决成分渗透性问题,行业中其实已有相对比较成熟的脂质体包裹、微生物囊泡、超分子递送等多种透皮技术,但这些技术更多是促进成分渗透,但不能靶向,也就是不能百分之百把成分递送到黑色素细胞里发挥作用。

靶向递送这一技术的问世,一定程度上算是解决了这一痛点。据K博补充到,目前行业内有一家企业可以通过聚合物微囊包裹美白活性成分,然后在微囊表面接上一些靶向黑色素细胞的靶头,做到一定程度的靶向递送,这种设计不仅成功提高成分的生物利用率,还降低了成分毒性、提高安全性,只是价格有点昂贵。

原料侧的进展也不可忽略。诸如,拜尔斯道夫630美白新原料的注册落地,无疑是美白原料研发的标志性事件。

应用630美白新原料的优色林第二代光引精华

但除此之外,在原料侧,卢永波也提到,明确黑色素调控中的精细化靶点,结合AI算法,筛选化学品库或者小分子库,可大幅提升原料筛查效率,甚至为原料合成提供定向指导。

并且,像黑色素细胞芯片、器官芯片等新工具技术的出现和应用,提升了整个行业研发的通量与效率,为美白活性物的测试筛选提供了助力,这也是一类突破。

以肌肤未来为例,据潘志介绍,目前品牌已基于生物信息学与计算生物学建立AI活性成分筛选平台,实现从靶点预测活性成分并进行批量数字化筛选的能力;并通过构建可靠的体外高通量筛选(HTS)平台来进一步实现高效验证。

“截止目前,我们已自主建立起超过700个活性成分的体外美白数据库。市面上几乎所有大家能听到、用过或没有用过的美白成分,我们都会进行验证和比较,为成分储备和产品开发打下基础。”潘志进一步补充道,“应用于二代377技术的独家专利原料海茴香发酵物,便是我们通过独家双重发酵工艺,最终从1000多个条件产物中筛选优化得到的。”

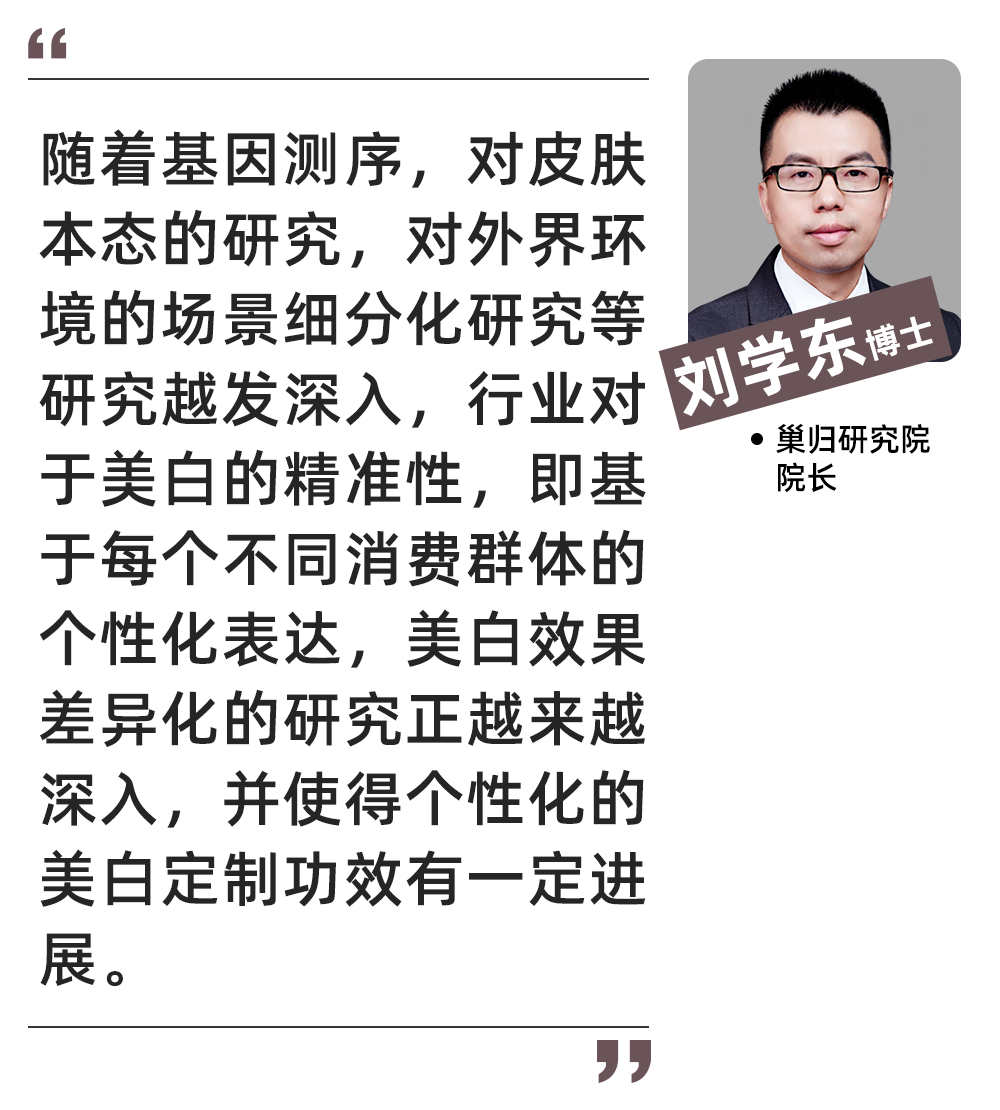

而若以更长期维度看,随着基因测序,对皮肤本态的研究,对外界环境的场景细分化研究等研究越发深入,刘学东也看到,行业对于美白的精准性,即基于每个不同消费群体的个性化表达,美白效果差异化的研究正越来越深入,并使得个性化的美白定制功效有一定进展。

技术竞速时代!美白竞争力要从哪里建立?

而总的来说,在一众品牌冲向美白市场的当下,产品力竞争已加速进入新一轮发展周期,技术战已经打响。如何建立美白技术竞争力,已经成为品牌在该赛道的生存发展的“下限性”问题。

在卢永波看来,未来品牌的美白技术竞争力构建是有三大要素的:

一是,通过皮肤美白科学底层研究,深入探索不同场景、不同人群的美白机制和网络结构。

“这不仅是未来品牌产品创新的核心基础,更能通过学术理论凝练强化行业学术占位,形成差异化技术壁垒。”卢永波如是说道。

而在此过程中,在K博看来,很重要的一点是,“品牌需要做出一些差异化的技术研究,并提出可能的更科学技术路线,并成功地把技术转化落地到产品上。”

K博强调,这其实是需要品牌花费大量时间、人力和财力,并需要形成大量的专利、论文、标准共识共同支撑,才能最终形成一个完整的差异化技术竞争力。

二是,基于上述机制,品牌需要研究针对特定场景/人群的靶点或者靶标集群,并匹配相应的活性物原料支撑体系。

这对于品牌而言,是很考究的事情。“因为背后会涉及到一系列筛选和评测工作,在供应链上游也需要布局独家原料储备。而这一切都需要长期的研发投入和技术积累。”卢永波如是说道。

三是,构建专业化的美白科学叙事体系,向消费者讲好美白科学故事。这也是营销侧构建品牌核心竞争力的关键。

此外,在跨学科的整合思路上,刘学东也提到,“不仅以皮肤外用角度解决问题,还把人体当做有机整体,做内调外养。”

虽然这在行业也是个“老生常谈”的概念,但在新时代背景下,刘学东看到,如AI等新技术的出现,正帮助品牌把原先一些似是而非的东西,通过大量数据采集,回归到相对一个比较准确的模型上,这让内调外养的准确性和功效表达性的发展可能性,变得值得期待。

评论