文|梁湘梓

2017年第二季度,音乐综艺全面开花。既有《金曲捞》对歌曲遗珠的再发现,也有《我想和你唱2》前两期节目中孙燕姿、谭咏麟、叶倩文的“回忆杀”,还有《围炉音乐会》中的黎明、李玲玉等等。一时间,音乐综艺似乎都开启了“集体怀旧”的模式,听着那些熟悉却又有些新鲜味道的旋律,不知这些年的我们,到底都在听什么?

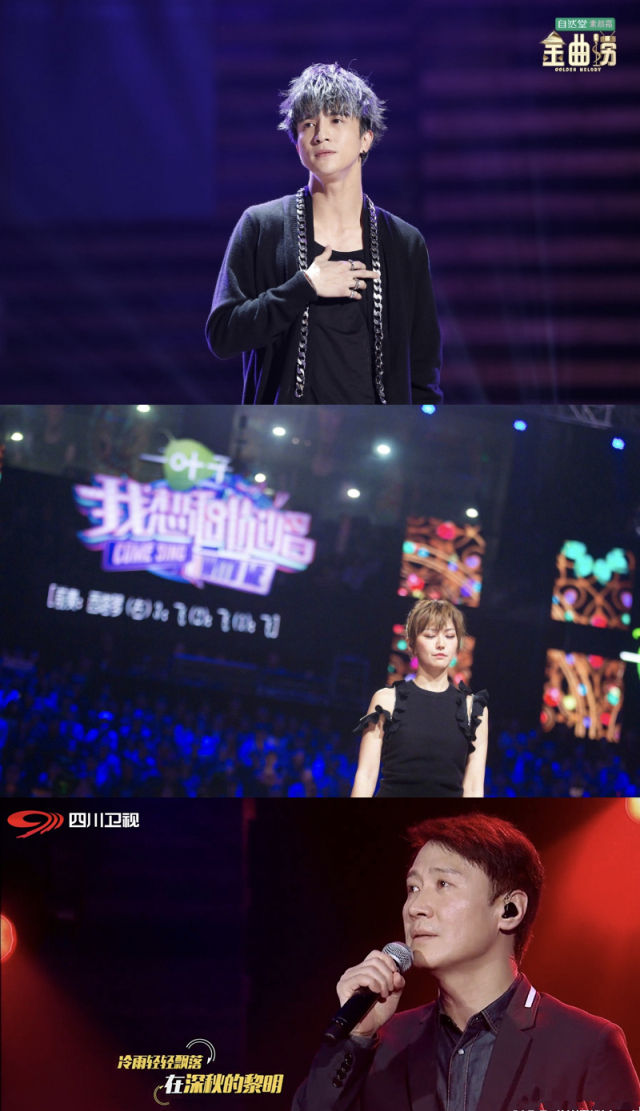

当薛之谦在《金曲捞》唱起了《王子公主》;当孙燕姿的《神奇》,谭咏麟的《朋友》还有叶倩文的《潇洒走一回》再现《我想和你唱2》的舞台;还有李玲玉、黎明带着满满的回忆出现在《围炉音乐会》,第二季度的音乐综艺好像都着了“情怀”的魔。

从此前《王牌对王牌2》的“情怀牌”到如今音乐综艺的“集体怀旧”,2017年的这些综艺都让人看到了“回忆”的力量。《知乎》上有人说:“人们总爱在寂静的夜晚,听一首老歌,看一部旧电影,翻阅旧书,是因为人的生命本质上是无数个一瞬间,就像电影一帧一帧的画面,那是每个人能拥有的,而怀旧可以帮助人增加生命的长度。”

去年《我是歌手4》的总决赛,当老狼请来了 “中国摇滚八大金刚”,共同演绎《礼物》的时候,“情怀”也成为当晚被人铭记的一个瞬间。但是冷静下来仔细想想,为何音乐综艺都要开始“集体怀旧”?这是不是对这个时代“难出好歌”的一次美丽反讽?

1

“情怀”怎么玩?这些音乐综艺套路各不同

1.《金曲捞》:不玩“人”而是打捞“曲”

说到音乐综艺的“情怀牌”,《金曲捞》算是用一种另辟蹊径的方式诉说曾经。它的重点在于“打捞”过去的遗珠歌曲。所以虽然怀旧是节目的一个核心议题,但是它采用的方式是用时代的新衣包装岁月的旋律,让昔日不幸被蒙尘的金曲,重新焕发神采。

从第一期薛之谦重新演绎的《王子公主》,到最新一期金志文全新诠释的《不爱了也是一种爱》,目前,《金曲捞》豆瓣得分6.9,可以说是今年音乐综艺中的最高分。

如果说诗人喜欢把情感寄托在诗句中,那么作词作曲者则会将情感放在旋律里,只要有真情实感,就不怕不能打动人。这也是为什么“少不听李宗盛,老不听林夕。”大概只要一声,我们便会感叹相见恨晚,这是旋律的力量。显然《金曲捞》的这次怀旧策略是创新且成功的。

2.《我想和你唱2》:音乐爬梯,怎能缺少乐坛经典?

何为“经典”?简单来说,最能表现本行业精髓的,最具代表性的就是经典。《我想和你唱2》作为一场音乐爬梯,它需要的是全民参与,而这个“参与”的入口,其实并不是录歌的音乐软件,而是在于歌手的那首代表作上面。于是孙燕姿的《神奇》激发了80、90后的一次集体记忆;叶倩文的《潇洒走一回》也能勾起人们对90年代初香港乐坛的一次怀念。

总导演王琴曾说,《我想和你唱2》希望做的是让全家老小能够坐在一起观看节目,感受快乐。如果说一首歌曲代表的是每个人的青春,那么在这里可能每个人都能找到自己的青春,不管它是什么颜色,都是人生中一段珍贵的回忆。这是节目的初衷,也是它的怀旧策略。

3.《围炉音乐会》:一场精心的仪式打造

先简单说一下《围炉音乐会》这档节目是怎么回事:每周节目邀请一位60—90年代的大咖歌手,再由歌手本人邀请自己的两位圈中好友帮忙,亲自筹备并最终举办一场自己的live演唱会,歌手在音乐会上唱原创、玩改编、演绎反风格的歌。

其实live演唱会更多的时候是被放在“线下”,是很多粉丝私自参与的私人空间。但是《围炉音乐会》将本属于私人空间的对过往记忆的回归和感悟,转变为公共情感空间的对集体记忆的缅怀与反思,从而形成一种仪式化的电视狂欢。

因此,《围炉音乐会》的套路是,在“怀旧”这一总体理念的统领之下,通过对于故事化叙事的推崇,比如对明星们邀请好友参与节目全过程的录制,就是一次故事化的叙事过程,来试图营造一种“庆典”的氛围,从而完成这场娱乐化的怀旧叙事。

2

为何爱“怀旧”?情感共鸣的自发传递力量惊人

都说“衣不如新,人不如故”。放在音乐综艺这个领域来说,可能“怀旧”是一个比较保险而最有可能取得优良效果的选择。原因何在?

首先从制作方的角度来说,通过“怀旧”激发观众的嗨点,他们的自发传递,力量远胜过花费几千万的曝光。对于电视媒介而言,“金主爸爸”们看中的是节目的影响力,那么在电视端,“收视率”就成为一个重要的指标,否则就不会有“买收视率”的现象。那么,较高的收视率如何获得?这恐怕就需要了解受众是谁。

根据《2016年中国电视受众的收视行为分析报告》,结果显示:2016年的观众结构特征,25-54岁观众占到了总体观众的51.5%,是整个电视收视市场的中坚力量。其中45-54岁观众占比最高,达到21.5%;从观众集中度来看,45岁及以上的观众收视倾向性更强。

这说明现在对于电视媒介来说,25—54岁阶段的受众是其需要重点把握的,而这群人也就是60、70、80、90后。

因此再来看这些音乐综艺的选择,首先这个阶段的受众更多的受到了90年代香港乐坛的影响,所以黎明、谭咏麟、叶倩文、许志安、杜丽莎等一批香港歌手开始“回炉”,因为他们陪伴了这部分受众的青春;而那个时候,内地乐坛刚刚起步,老狼、杨钰莹、金海心、羽泉、毛阿敏、崔健等等成为那个时代内地乐坛的“符号”,显然,他们现在也开始再次活跃在荧屏,理由就是他们自身携带的“怀旧”基因。

那么从观众的角度而言,为何又会喜欢这样的“怀旧”呢?

根据此前提到的“生命的长度=现在的时间点+对未来生命的好奇+对过去时间的惦念”,会发现小孩子不会怀旧的原因是过去太少,他们只能盼望未来。所以,对于现在主体的电视观众而言,他们都是有了一定的人生阅历的人,因此过去的时间越来越多的时候,自然就开始怀旧了。

叔本华说:“怀旧是人的本能。”所以,这些“老歌”、“老明星”对大部分观众意味着什么?他们代表的是生命的刻度。当我们在很多音乐软件的“经典老歌”中发现周杰伦的《龙卷风》的时候,我们会感叹时间的残忍,也会慢慢的回忆往昔的“峥嵘岁月”,从而在情感上收获认同。这就是音乐综艺“集体怀旧”的力量。

3

怀旧的背后是什么?也许是对那些“新歌”的美丽反讽

如果我们将音乐综艺看做是一个商品,那么它的逻辑就应该是“说服逻辑”,就像广告的目的是说服大家去购买,那么对节目而言,它就是要说服大家来观看它。而如果从“说服逻辑”的角度出发,我们还能发现的是,音乐综艺对于“过去的人和歌”的挖掘,是用一种“反讽”的方式,“鞭打”着现在的“新歌”。

关于“反讽”,它的修辞学定义是:文本有两层相反的意思:字面义/实际义,两者对立而并存。所以,音乐综艺的集体怀旧看似是对过去的观照,实际上可能更是对现实的回应。

根据《网易云音乐2016年用户行为数据报告》:2016年上半年热门歌曲的第一位仍然是周杰伦的《晴天》;00后喜爱的歌曲中第一位则是日文歌曲;90、80后喜欢的歌曲中,大部分来自于《我是歌手》。

虽然这只是一部分数据,并不能推及总体,但是还是一定程度上反映了中国音乐的一些困境:好歌、新歌难出?为什么如今学习音乐的孩子越来越多,但是“经典”却越来越少?

一方面,这与人们的生活水平息息相关。以前,生活条件有限的时候,只要有文娱产品出现都能对人们产生强烈的记忆刺点,有很多“经典”都是出现在“精神世界贫乏”的时候;现在,人们的生活水平提高了,选择更多了,因此很多东西都“碎片化”了。于是,“集体失忆”也就更容易产生,这是这个时代的特征。

但是另一方面,不能否认的是如今音乐的质量其实也并不是都那么高。受很多因素的影响,是不是音乐制作人们整体都有些浮躁?毕竟做艺术不像其他,如果完全被资本操控,作品可能也无法真的走进人们的心里。

所以,当我们今天在梳理音乐综艺“集体怀旧”的各种原因之后,也许更应该带来的是一种反思,就是我们现在的“新歌”在哪?或者,怎么样打造新的“经典”?

当然,也许有年轻人会说《青春修炼手册》难道不经典?在此,笔者需要说明的是,“经典”、“怀旧”都是相对概念,需要根据自身的年龄、阅历等去评判。不管怎样,都希望现在的流行音乐能有更多的养分,能被更多的人记住,而不是听了几天就腻了。

出品 | 锋芒影视舆情研究智库

主 编 | 维 夏 责 编 | 塞 温

视 觉 | 陈 晨 校 对 | 钱 厚

评论