在《珍物:中国文艺百人物语》一书中,设计师马克写下了这样一段文字:

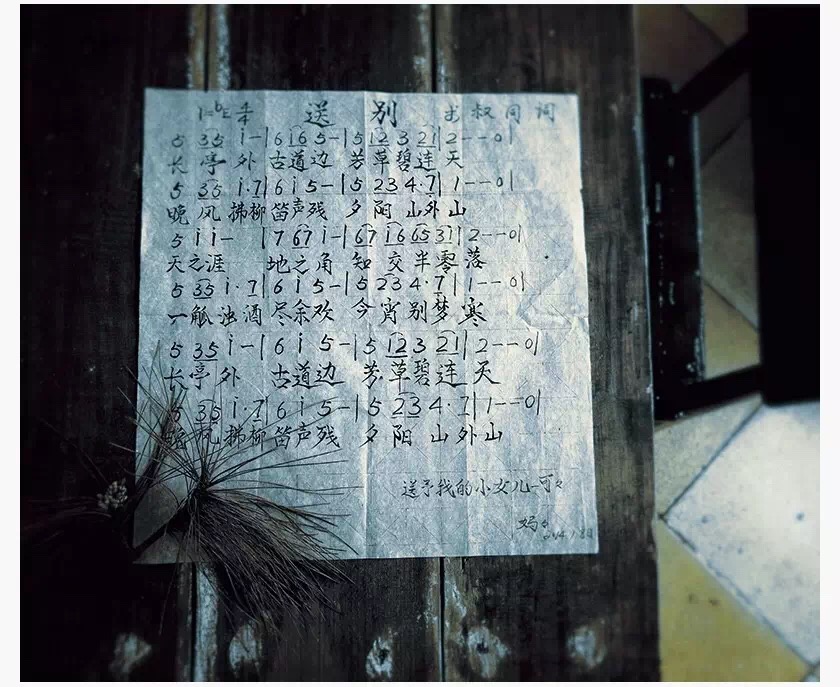

(我珍视的一件物品是)八十三岁的老妈亲笔手写的歌词。

老妈今年八十有三,身体尚好,只是耳聋。自从退休以后,开始提笔练字,从硬笔书法到毛笔楷书,一丝不苟、坚持不懈。常看到她戴着老花镜端坐在桌前,像小学生一样认真地一笔一画地写字。其实,没有人会在乎一个七八十岁的老太太字写得怎么样,但她自己就是不放弃。

春节接老妈来珠海过年,她看到我教还在上幼儿园的女儿唱《送别》。过完年送她回广州后不久,收到她寄来的快递,薄薄的快递轻得像空无一物,打开一看就瞬间融化了,老太太分别给女儿和孙女儿抄了两张李叔同老先生作词的《送别》歌词,给孙女的只有歌词,给女儿的还填上了简谱。

无论我长到多大,在母亲面前,永远是她不舍的孩子。

妈妈,无论您老到什么模样,在漂泊在外的儿女心中,您永远是人间最温暖的港湾……

在母亲节之际,我们也与大家分享《珍物:中国文艺百人物语》中的另外两段文字,走近编舞家林怀民和艺术家张晓刚心中难以难舍的、关于母亲的“珍物”。

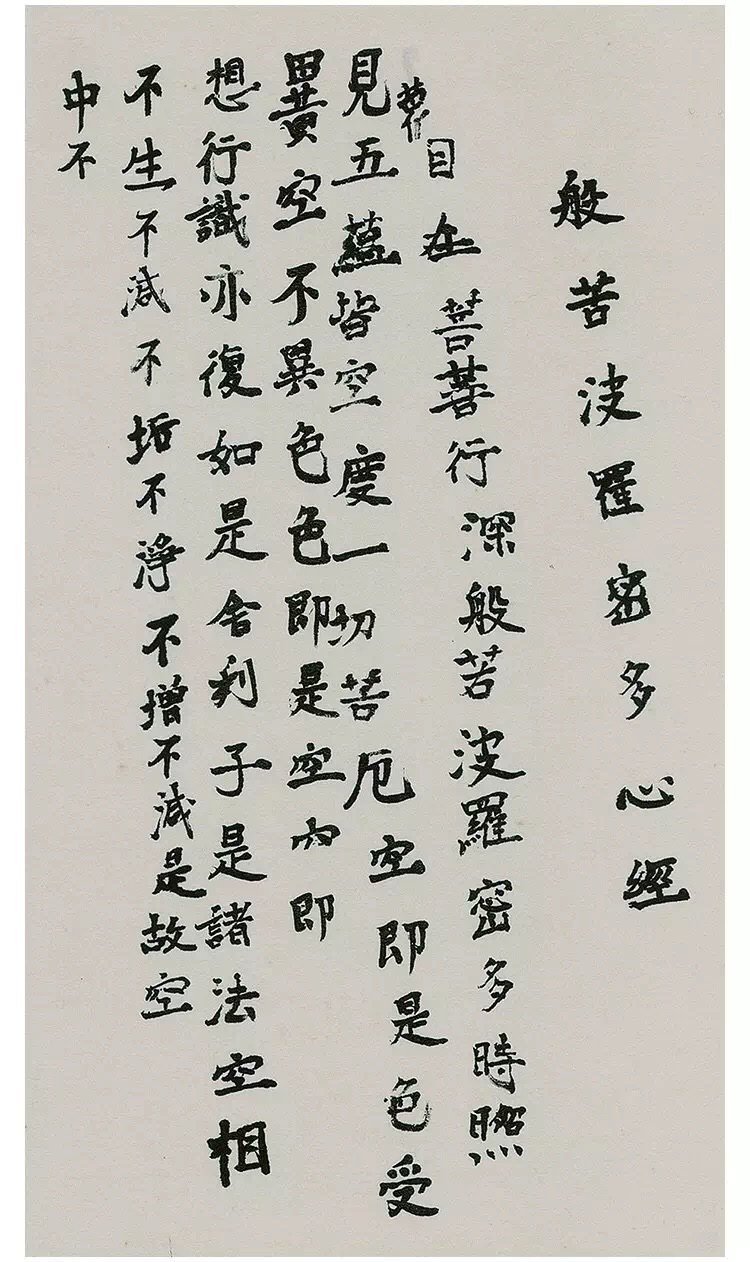

一、母亲手抄《心经》

林怀民|编舞家,云门舞集创办人

母亲出身新竹富家,留学东京,“下嫁”南部乡村耕读的林家后,下田持家,克勤克俭。母亲是个完美主义者,持家务求一尘不染,写字一笔一画,工工整整。她爱花,爱树,爱音乐;种兰花,用做菜剩下的蛋白把每片叶子擦得晶亮。

把每件事做到最好是她对我们耳提面命的要求。这项要求包括德行和操守的无瑕。一九五〇年代,父亲应召从政,宦海数十载,两袖清风。父亲的清廉没有母亲全心全意的支持是办不到的。除非与父亲出席正式场合,官夫人总以公交车代步。

母亲健康开朗,好体质之外,她辛勤工作,除非病倒,绝不午睡。父亲中风进荣民总医院翌日,母亲起大早,开始她数年如一日的晨间急行。每天沿着磺溪走四十五分钟,风雨无阻,即使出国旅行也不中断。她说,她不要因为生病给孩子们负担。

有一天早上,她出门走路,没多久就赶回来告诉崇民,有人准备砍伐溪旁的一片小树林。她要崇民立刻打电话给当时推动树木户口制度的台北市文化局局长龙应台。母亲跟龙局长是“有交情”的:看到报纸刊登龙应台被议员无理攻击竟而掩面的大照片,母亲十分愤慨,要我向她致意。我说:“你自己写信给她啊。”母亲说她中文不好,怕写得不得体。过阵子,龙应台对我说,她收到了母亲鼓励的信函。在那个紧张的上午,崇民向躺在诊疗椅上的患者说抱歉,跑去打电话。龙应台正在开会,接到电话,会不开了,冲去救树。每次行经那个地点,母亲都会指着那片树丛,说那是她跟龙应台救的。二〇〇一年,父亲往生。母亲终于没有后顾之忧,可以自在旅行。她答应我,以后云门外出巡演,她都参加。翌年,舞团到上海演出《红楼梦》,母亲第一次到大陆,特别喜欢杭州,说她还要再去。回到上海,吃饭时饭粒由嘴角漏出来,母亲不自觉。返台后检查,医生诊断是轻度中风。然而,她的左手左脚逐渐瘫痪,复检才查出是脑瘤。

母亲积极勇敢,全力配合医疗,同时不断向医生和护士表示抱歉,说给大家添加麻烦。放射线疗程完毕,她以无比的毅力努力复健,用三周的时间恢复行走能力。医生说这是多年仅见的典范。然则,肿瘤无法控制,手脚又瘫了。母亲接受化疗,按捺挫败,扶着助走器继续挣扎行走。

云门出国巡演,每个城市都使我感到悲凉,那原是母亲计划到访的地方。我每天给她电话,告诉她欧洲的春天繁花似锦,樱花满树,花瓣飘了一整个公园。她说:“拍照片回来给我看。”我带回的两卷照片,母亲一一叫念花名,只有一种她记不起来,立刻要我查书告诉她。

第二天,母亲颤抖地在每张照片背面写下花名。“生了这场病,头脑都坏了,”母亲说,“不写清楚,以后通通记不得。”病发时,医生预估四到六个月,母亲却撑持了二十二个月。卧病期间,她优雅安宁,沉静面对病痛和死亡。一次下腔主静脉血栓的并发症,医生宣告病危,她也只是轻轻吐出一个字:痛。只有偶尔闪现眼角的泪珠,泄漏了她的苦楚。

坐上轮椅的母亲坚持着读报,读书,读着读着,歪头睡着了。二〇〇四年春天,母亲决定抄写《心经》。她叫我们扶她坐到可以望见窗外绿林的书桌前,用右手抬起左手,压到宣纸上,然后右手执笔蘸墨书写。手颤得厉害,悬在纸上良久才能落笔写出一个笔画,用尽心力才完成一个字,十几分钟便颓然搁笔。有些日子,母亲起不了床,手指由被褥伸出来,在空中抖颤划字。只要能够起身,母亲执意坐到桌前。我们兄弟工作完毕回家,总先检视案上宣纸,发现经文未续,便知母亲情况不好,读到工整的字迹就欢欣鼓舞。然则,母亲终于无法再坐到窗前。

那年秋天,母亲安详往生。我把她的书法裱框起来,日日端详,如见母亲。记起那窗前的春光,记起她的辛苦,她的奋斗和坚持。

《心经》未了,横轴留白,仿佛印证“诸法空相”。那是母亲给我们的最后教诲。(撰文 | 林怀民)

二、母亲的照片

张晓刚|艺术家

一九九二年,我停下来,没有画画。后来就到德国,看博物馆。看完回来,整个人虚无了,不知道该怎么画。当时有一个想法,买了一个相机,用广角镜头拍一组我身边的人,肖像是变形的,我来画一组这样的,这是一种无奈的想法,反正就这样去表现吧,开始依赖于摄影了。我原来是不用照片画画的,从这儿开始,我想利用一下照片来画画,其实就是想让手动一动。但整个人的状态是不知道怎么画画,也不知道文化的价值和意义,迷失了。其实就是想找自己的身份和位置,当时在欧洲很强烈的愿望,觉得你是一个中国艺术家,中国的身份有没有,我在德国给老栗写了一封长信,探讨这个身份的问题。

回到家里,看家庭老照片。看到我母亲年轻时候的照片,特别激动,“哎哟,这老照片太好看了!”爱不释手。从前你不会觉得它是很漂亮的照片。当时感受特别深,觉着这好像就是我要找的绘画的一个感觉。但那感觉到底是什么呢?仅仅还原一张老照片,还是什么?它与记忆有关,与我的文化的某些来源有关,与我的很多的情感联系有关……而且我觉得,“家庭”这个概念,好像与我的艺术有一种说不清的缘分……突然一下,看着照片就把有些东西给勾出来了。所以我就去搜集一些家庭老照片。它为什么成为我创作的一个比较重要的素材,起因就是她那种形象本身打动了我。还有,我觉得我母亲年轻时候很漂亮。她那个时代的那种形象,跟今天的形象不一样;跟我们过去接触的大量的西方艺术的、我们心目中的那些形象也不一样。但她有一种魅力,是“中国”的一种魅力。而那刚好是我要去寻找的。我想通过人的脸去找到一种语言。

一九九三年,我先画了一张现在的我和年轻时候的母亲,两个完全不同的时空穿越在一起。另外一张就是现在的我和现在的母亲,后面有一个电视机,电视机里面在播放她年轻时的照片。它们是最早我画我和我母亲的作品。后来我的画都是以我母亲的形象为基础,开始发展,开始变。

最初我比较忠实于从照片中获得的东西,包括不同的人物形象和一些服饰等细节。我也逐步认识到,在那些标准化的“全家福”中,打动我的正是那种被模式化的“修饰感”。其中包含着中国俗文化长期以来所特有的审美意识,比如“模糊个性、充满诗意”的中性化美感等等。

另外,家庭照这一类本应属于私密性的符号,却同时也被标准化意识形态化了。正如我们在现实中体会到的那样,我们的确都生活在一个“大家庭”之中。在这个“家”里,我们需要学会如何去面对各种各样的“血缘”关系——亲情的、社会的、文化的等等——在各式各样的“遗传”下,“集体主义”的观念实际上已深化在我们的意识中,形成了某种难以摆脱的情结。在这个标准化和私密性集结在一处的“家”里,我们相互制约,相互消解,又相互依存。这种暧昧的“家族”关系,成为我想表达的一个主题。(本篇为选摘,口述|张晓刚,采访|夏楠,摄影|宫德辉)

上海译文出版社 2017年2月

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:上海译文

原标题:珍物|致母亲

评论