作者:樊晓雨

从家长里短的厨艺教学模式过渡到承载娱乐性更多的综艺新秀,甚至衍生出更深层次的对于文化氛围的探讨,美食综艺以黑马姿态成为综艺市场的一股新潮流。

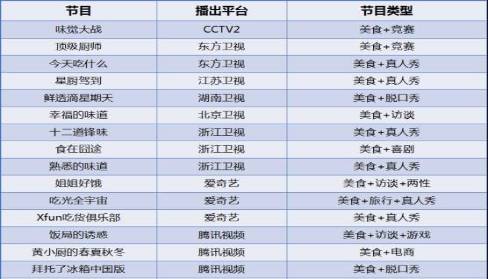

根据艺恩咨询数据,2012年几大平台主打美食的综艺节目不过5档,而到2016年已经超过17档,增幅高达240%。

在收获高播放量或收视率的同时,美食综艺的受众流失与口碑下滑也成为不可忽略的现象。至今为止,美食综艺市场虽然百花齐放但尚未出现一档真正爆款的现象级节目,美食综艺究竟还有那些需要改进的地方值得深思。

电视网络双平台,各有千秋也各有不足

自古民以食为天,美食这一元素的国民认可度导致美食综艺节目并不局限于电视或者网络的单一平台。

对于电视而言,美食综艺具有亲和度强、衍生性广等优势。2012年的纪录片《舌尖上的中国》将美食与文化完美融合,而浙江卫视2017年推出的美食综艺节目《熟悉的味道2》则将人物故事与美食相结合,从美食出发回归每个人最本真的情感,最终实现了口碑逆袭。美食背后所隐含的情感与文化通过电视平台的展现往往更加深入人心。

娱乐化的美食综艺在电视平台上也并不少见,江苏卫视推出的《星厨驾到》采取竞技的形式,邀请明星进行厨艺比拼,以美食为核心又增加了节目的趣味性与可看性。但从第一季到第三季,《星厨驾到》的口碑持续下跌,豆瓣评分也从7.4分下落到刚刚及格的6.3分。第四季更名为《鲜厨当道》,首播收视率仅为0.339%,难以挽救颓势。

《星厨驾到》被吐槽最多的地方就是越来越娱乐化。

而这种过度的娱乐化很大程度是因为美食综艺的受众群体相对垂直,节目组想要吸引更多的观众来提升收视率,只能在节目中加入更多普遍的娱乐元素,比如搞笑、明星甚至是嘉宾间的撕逼,最终导致美食综艺美食不美味,明星不真实,甚至最后难以为继。

比起受众覆盖更广的电视,用户年轻化、细分化的网络平台似乎更能接受美食综艺这种“小而美”的综艺类型,也更能够深度挖掘美食综艺的衍生价值。网络平台不仅拓宽了美食综艺的参与感和话题性,也加强了用户观看美食综艺的黏性。同时网络平台在制作综艺节目时,也会有意识地为平台用户量身定做,满足用户的娱乐需求。

但这也导致为了配合网综所要体现的“网感”,网络平台上几乎都是娱乐向的美食综艺,情感向或者文化向较少,而文化却恰恰是美食综艺的最高价值标准,如果只是追求娱乐性不免有些舍本逐末。为了收回成本,网络平台播出的美食综艺也更倾向于叠加多元的节目类型,以期能够包容多样化的品牌,最后造成美食元素在节目中所占的比例越来越少。

节奏难掌控,美食与综艺难两全

目前的美食综艺主要有两种:一种是“发现美食”式,例如《吃遍全宇宙》,嘉宾在旅行中寻找各地美味。另外一种就是做菜式,即嘉宾现场进行烹饪。目前大多数综艺采用的还是后一种方式。但在这种方式中不可忽略的一个问题就是对于烹饪环节的节奏把握。

为了增加节目的可看性,美食综艺通常喜欢在节目中加入明星元素。但一方面明星做菜是否能够达到美食节目观众的心理预期尚未可知,另一方面明星嘉宾反而会成为美食综艺的重点,节目主打明星嘉宾的表现与互动,做菜过程只能被一笔带过。这也是很多美食综艺节目的通病。

即使不把明星嘉宾当做重点,如何掌握节目中烹饪环节的节奏也是难点。烹饪时间一般较长,同时美食节目本来就带有服务的性质,很多美食节目的垂直受众希望从节目中真正学到某道菜的做法。如果烹饪时间短,很有可能被批判娱乐化过重。如果烹饪环节全部搬上节目,又显得综艺感不够,毕竟很少有人愿意看一个人光做菜做一个小时。如何把握烹饪环节的节奏与比例,将美食与综艺完美融合,依然考验着美食综艺节目制作者们的能力。

“美食+”综艺模式偏离核心轨道

因为美食的内容价值可以无限延伸,因而 “美食+”的模式被如今的美食综艺节目普遍采用,美食+生活,美食+竞技,美食+旅行,美食文化综艺被注入越来越多新的内涵。将美食节目与脱口秀或真人秀等其他类型叠加已然成为潮流。

但是这种“美食+”的模式却让美食渐渐偏离节目的核心,加号之后的内容反而成为节目的重点,美食在某些美食综艺中更像是一种噱头或者可有可无的载体。甚至为了吸引更多的广告商,获取最大广告效益,有些美食综艺还会盲目叠加多种元素以期挖掘节目更多的利益价值。

美食综艺与其他内容相结合,显示了美食文化的可包容性,但这种包容性不是最终将美食文化排除在外。也许,你想看的是美食,没想到听到的是明星八卦。眼花缭乱的广告植入,也会让观众审美疲劳。

结语

美食综艺之所以能够从最简单的生活服务类节目转型,在于美食这一元素在中国的国民认知度。以美食元素为依托,加入多元化内核,使美食节目不再局限于美食本身,而是通过美食与其他元素的组合,向观众和用户传递出美食更加丰富的外延,呈现娱乐性、互动性和文化性。这是一档美食综艺的成功所在。

目前国内还没有出现一档全民认知度很高的现象级美食综艺节目,期待美食综艺在迎来量的增长的同时,也能尽快迎来质的改变。

评论