界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 张友发

平潭西航影城休息室的大门被推开,演员吴慷仁在人群簇拥中走进来,他面朝门外,不停地向影迷挥手致意,直到大门关上,他转过身,长长地出了一口气。团队成员在一旁感叹影迷之热情,苦笑着说:“之前来(内地)的机会太少。”

当晚,吴慷仁在平潭IM两岸青年影展举行了一场公开课,可以容纳近200人的影厅早早就被影迷挤满,过道与台阶上也不例外。在互动环节,面对台下不断涌现的提问,吴慷仁一再延长时间作答,从表演心得、从业经验讲到行业观察,原定一小时的活动最终持续了一个半小时。回到休息室,吴慷仁开玩笑地说:“我把我的演艺生涯都讲完了。”

情况确实与几年前不同了。过去两年,吴慷仁迎来了演艺事业的爆发期,在中国内地乃至泛亚洲的华语地区都连续有作品上映,比如热门台剧《有生之年》《模仿犯》,中国香港电影《但愿人长久》,以及马来西亚电影《富都青年》——正是凭借片中对聋哑哥哥阿邦的演绎,吴慷仁赢得了第60届中国台湾电影金马奖的最佳男主角。当晚在提问时,一位观众站起来的第一句话就是:“影帝你好!”

对于这位27岁才正式踏入表演行业、没有经过科班训练的演员来说,吴慷仁的职业生涯已经来到了一个未曾预料的高度,不少媒体都评价他为中国台湾地区当下最优秀的演员之一:他可以饰演形象各异的影视人物,根据角色忽胖忽瘦、改变口音,也可以诠释跨度极大的故事题材,几乎没有舒适区可言,这些都为行业内外的人津津乐道,其中不乏好奇:演到这个程度以后,下一步还可以怎么走?其实,吴慷仁自己也在思考这个问题。

影展期间,界面文娱对吴慷仁进行了专访,我们谈论了他这两年的转变,对跨文化表演的体会,以及在他的观察里,两岸乃至亚洲的不同文化环境下,影视创作者都在讲述什么样的故事。

01 表演也是一次田野调查

在不久前播出的剧集《我们与恶的距离2》的最后一集,第一季男主角、吴慷仁饰演的律师王赦惊喜现身,为剧中的少年犯辩护。这是吴慷仁最为观众喜爱的角色之一,他有理想,关怀弱势群体,追求社会正义,当王赦时隔六年再次出现在荧屏上,有观众写道:“这个角色的回归给人一种安慰,他还在做人权律师,还在为自己的信仰而努力,如同几年前一样坚定,感觉虽然这世界很糟,很多问题仍然无解,但依然有人为了让世界变好而努力着。”

为了准备王赦这一角色,吴慷仁曾拜访过多位律师也和一些相关社会团体进行沟通,与行业内的人长时间交谈,想要了解他们的想法。对吴慷仁来说,困难之处并不是演一个律师,而是通透地理解人物背后的坚持与所做的事情:为什么他们要帮助在大家眼中十恶不赦的人?他认为,有些观点即便不能完全感同身受,但终有一份理解在无数次对话中流泄出来。

这是吴慷仁很常用的方法,在他看来,表演也是一次田野调查,每个人的人生经验都是有限的,“如果要重新认识一个角色,最有帮助的就是直接去寻找那样的人。”这种方法在演艺圈并非罕见,比如饰演残障角色时,许多演员都会去到特殊学校体验生活。但在当下越来越快的制作节奏和周期里,很少有人能做到吴慷仁这样的身心和时间投入。

出演《模仿犯》里的检察官郭晓其之前,吴慷仁又去结识了一些检察官,经过对方同意,他将这些对话录音,回去反复地听,琢磨他们的声音和口气,以及其中的专业用语。

至今仍给吴慷仁留下深刻印象的一位检察官,向他讲述了自己处理妇幼被残害案件的经历,吴慷仁问对方,你看到的时候是什么心情?检察官说,吐——当他亲耳听见犯人作案的细节、如何行凶、动用了哪些武器,他只是专业而冷静地跟法医、警察聊完,把所有事情安排好,默默地走出去吐了。在聆听这些时,吴慷仁甚至可以感受到当时的氛围和呼吸,“这个吐来自于什么?检察官说,身体告诉他,现在就要吐出来。这是就算编剧自己都无法想象的。”

与此同时,吴慷仁也发现这些角色与大众想象的不同之处,他们也会有很多的算计,思考用什么策略能够打赢。他开始意识到,很多时候表演并不只是去模仿、呈现作品逻辑范围内的样貌,而是可以通过表演的收与放,来添加一些自己的想象,“有时候未必要把一个警察演得那么完美,或者把一个检察官演得这么正气凛然。”

《富都青年》的经验更为特殊,吴慷仁饰演的阿邦是马来西亚当地的一位聋哑人,这意味着他不仅要理解、融入当地社会,还要学习手语。他提前一个月抵达富都,在车站和工人一起搬货,寻找当地不同类型的聋哑人士,跟他们聊天,他们有的天生聋哑,有的后天聋哑,有的是会计师,有的是照顾员,“我相信只有从他们的身上可以找到一点点演好这部戏的线索。”

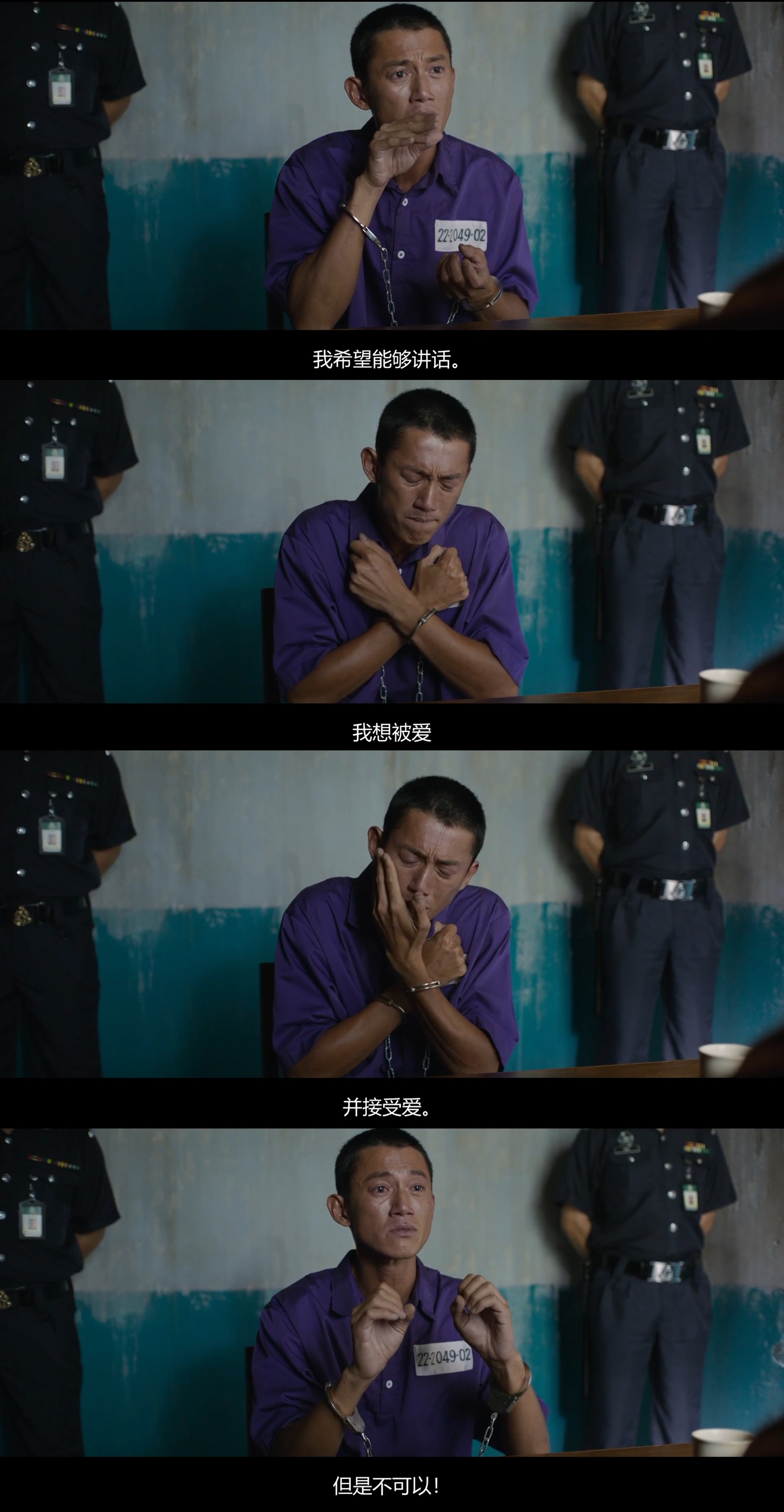

片尾那场动人的无声表演中,面对法师的劝诫,阿邦从麻木、隐忍,到委屈、悲伤,再到愤怒、绝望,吴慷仁用眼神和手势演绎出了这些层层递进的情绪。这段手语是吴慷仁在拍摄过程中一点点想出来的,他不断与导演和手语老师讨论,他认为像阿邦这样从非专业聋哑学校出来的人,需要刻意打断手语节奏,“我不希望它是让一般观众看的时候会被手语影响的一段表演。我希望让观众最直白地去感觉手语,感受人的状态。”所以最后呈现的手语,很多是半自创的,“只要观众看得懂就够了。”

这些努力得到了认可,在金马奖的评选环节,导演李安提到,自己的母亲以前是教过听障学生的老师,所以他从小就有观察听障者的肢体动作,在看表演时,他完全被吴慷仁的诠释给说服。李安这样形容他:“是那种角色会上身的演员,非常难得。”

在这些过程里,吴慷仁意识到,要学习、进入一个自己并不熟悉的文化,每个人所需要花费的时间和成本是不一样的。比如两位不一样的演员,其中更粗犷的那位去演黑道大哥,可能只需要准备两个礼拜,剧本看完就可以上了,但如果他去演,可能要花一个月。因此,如何认识到自己的特殊性成为了新的课题:“你不是那一种类型演员的时候,你要如何做出自己不一样的样子?你可以为这个角色添加什么亮点,或是一点点记忆度?”

02 “笨方法”

这样的追问一直持续在吴慷仁的演艺生涯中。他27岁才正式开始演戏,在此之前,他做过许多工作,工地临时粗工、摆地摊、调酒师、便利店店员等等。

刚入行的时候,还是流行偶像剧的年代,对主角的标准是要非常帅气,曾经有一个制作人很直白地对他说:“吴慷仁,你这一辈子都不太可能会演到男主角。 ”在那时候,吴慷仁并没什么机会自己选戏,而是等待被不同剧组挑选,“我演员生涯的一半几乎都是被选择的ABC。”

在吴慷仁看来,表演生活是非常残酷的,“为什么要找你演戏?你如何证明自己是一个好演员?如何证明你是一个对的人?”他总是在问自己这些问题。吴慷仁意识到,有些演员就是有天分,所谓的天分是无形的,“就是这么不公平,他都不用演戏,他坐在那里就很好看。”天分很难复制,除了天分以外,难道没有别的办法了吗?也许努力可以。

此后的生涯里,吴慷仁演过各种各样的角色,从艺术电影出身,到偶像剧,再到类型片,他需要背很长的台词,到各种地方拍戏,适应不同的文化习惯和节奏。有人会说,吴慷仁演戏不挑角色,什么都能演,他对此的说法是:“我总是希望,每一次表演都不要放弃的状况下,你可以留下一点什么给观众看到,或是给自己有个交代。”

吴慷仁以“橡皮人”(指演员愿意为了角色去改变自己的样貌、体态、肤色甚至口音)闻名,这一类型的演员代表是英国演员克里斯蒂安·贝尔。2019年金钟奖颁奖典礼上,吴慷仁作为颁奖嘉宾亮相,只见他顶着光头,身形消瘦,肤色黝黑,与此前的白净形象判若两人。事后人们才知道,当时他正在配合作品拍摄改变自己的形象。

有人做过更具体的统计:2015年为了拍摄电影《白蚁:欲望谜网》,吴慷仁从70公斤减重至56公斤,2016年底拍摄《麻醉风暴2》期间,为演出角色假释出狱的体态,增重至85公斤,2017年初又减重12公斤拍摄偶像剧《极品绝配》,2020年,主演电影《我没有谈的那场恋爱》时再次为角色增重20公斤。

准备《富都青年》时,刚到马来西亚,吴慷仁就知道自己“完蛋了”。那时他大概75公斤,皮肤白白的,他发现当地人的色阶跟自己差了很多,是无法用粉底来模仿的。于是,他开始疯狂地将自己晒黑,他住的饭店有一个露天平台,他每天铺一个垫子在地上,将短裤卷得像三角裤一样,“甚至有时候,我疯狂到追求大腿内侧可以晒得均匀一点。”为了让自己晒均匀,他会每十分钟翻身一次,随着一天之中阳光的照射角度移动,他这样描述自己晒黑的过程:“从白变成虾子(的颜色),到煮熟一点的虾子,到慢慢扒了两层皮。”

吴慷仁开玩笑地说,自己的这种表演方法“蛮笨的”,是为了改变而改变,“其实改变的过程里我是没有答案的,有时候会想,变瘦有什么帮助?但你直观就觉得,先瘦了再说。胖有什么帮助?先胖了再说。去了(当地)有什么帮助?不知道,去了再说。”在他看来,有时候光靠自己的想象力是有限的,真正的理解来自亲身体验。

语言是另一道关。电影《但愿人长久》中,吴慷仁饰演的林觉民从湖南迁移到中国香港地区生活,既要说湖南话也要说粤语,吴慷仁此前没接触过湖南话,为此花了许多时间去学习。那段时间他同时也在准备《富都青年》,“你可以想象晚上我一边在打手语练习,还在讲湖南话吗?”

吴慷仁有时会羡慕内地演员对语言的掌握度,他们除了普通话还可以讲南方口音,像是四川话,能够随时切换。在他看来,语言是一个演员的武器,它不只包括对某种语言的掌握,也体现在演员的台词功力,“判断一场戏到不到位,有时候不用看,用听就可以,听演员讲台词就能知道,情绪、反应、氛围、气味,这些是不是对的,是不是在一个flow(节奏流)里面。”

采访中,他绘声绘色地模仿起陈建斌在《三国》里的腔调和节奏,也谈到自己很欣赏的台湾演员金士杰,有一次他采访遇到金士杰,就一直在旁边偷看,“每次他只要一讲话,我就在想他到底是私底下的金士杰老师,还是刚演完戏的那位角色?”在他看来,要成为这样的演员,会是一个非常大的功课,需要经验的累积,对他来说,这个方式可能就是“多拍”,以很高的强度拍戏。

03 现在更想演一个平常人

在2023年金马奖颁奖典礼的后台,首次拿到最佳男主角的吴慷仁激动地与评审团主席李安合影,这段互动被媒体录下来,在网络流传,李安告诉吴慷仁:“宁愿犯错,也不要演boring(无聊)的戏。”吴慷仁激动地眼含热泪:“我也是这么想!”

吴慷仁演过很多配角,他觉得配角比主角好玩,“因为导演都在看主角,你就可以在旁边玩得特别开心。”在剧集《华灯初上》里,吴慷仁扮演的妈妈桑戏份不多,却以一场变装表演给观众留下深刻印象。只见他头戴假发,身穿流苏裙,在灯光下走进房间,伴随着音乐起舞,与男客人幽默互动,引来掌声一片。

他回忆说,当看到林心如这些漂亮的主角在认真演戏,就知道自己可以“乱来”了。他问导演,自己可以在开场的时候跳支舞吗?这是剧本之外的内容,导演同意了。开拍前一个月,吴慷仁专门去到拍摄场地,拍了照,走了动线,画了图,去问自己的高跟鞋老师,有什么舞可以教给他。这些都是无酬的,是他给自己的功课。最后这场戏果然成为了出圈的镜头。

在采访中,吴慷仁总是谈到李安,他会在某个观点后面补上“这是李安导演跟我说的”。那次见面后,他们吃了一餐饭,聊了很长时间。那届金马奖上,李安看了吴慷仁主演的两部电影《但愿人长久》和《富都青年》,“他只不过看了两部作品,但是对你的认识是一辈子,好像他把你整个人都看透了。”吴慷仁形容,李安的评价像是一面镜子,把他所有不好的地方都细数了一遍,并告诉他,接下来应该要去打乱自己的节奏,尝试自己没试过的东西,走出去看看。

这场对话对吴慷仁来说是一个很大的转变,“感觉就像有人踹了你一脚,好像被一台车撞到了,原来你是需要改变的。你前面的舒适不代表你不够努力,不代表才华没被看到,就是因为被看到才希望你更好。那你要怎样去补足自己的不同?”他意识到,如果一直维持某些固化的表演方式,就算有天分的演员也是会被榨干的,如果《富都青年》算是一个断点,他的确在那之前把某种程度的表演走到了头,该思考下一步往哪走了。

出演以残障角色为代表的非常规人物,在当下的演艺圈似乎已成新风,有不少从业者指出,流量明星加上特殊题材已经成为争夺票房和奖项的最新配方。吴慷仁在过去也演过许多“特殊”角色,比如聋哑人,吸毒者,人权律师——也正是这些角色帮助他赢得了赞誉和奖项。

然而,吴慷仁渐渐意识到,生病或先天残疾的角色当然有表演上的挑战性,但他们仍是有标的的,只要事先做好功课,是好演的。因此,他接下来更想演的是一些很平常的角色,“越平常越好”,在他看来,如果要把一个没什么特色的人演好,让观众看得到他的喜怒哀乐,甚至他的隐忍,他的委屈,或是他的所思所想,跟一般人的生活一样,这是最难演的。

在吴慷仁看来,有时候过于奔放、自由的表演并不是一个好的处理方式,相反,就像侯孝贤说的,有局限才有自由,“当你无穷尽地、奔放地到处乱来的时候,其实那个东西并不美,并不会有一种秩序、一种氛围跑出来,还是要在一个框架里去表现出人与人的关系。”

04 两岸创作者在很多地方是相似的

吴慷仁另一个突破自己的方式,是尝试融入到不同的环境,感受不一样的文化和表演方式。于是,他在去年签约了中国内地的公司,获得了很多与内地导演讨论作品的机会。吴慷仁很喜欢读剧本,他读剧本的速度比读书要快很多,一年中,他看了30余部剧本,每部看完他基本都会给反馈,比如线上会议或打电话,分享自己的感受,即使最后没有合作机会。

在吴慷仁的观察中,当下两岸的影视创作者并不是如很多人想象的那样,处在泾渭分明的两个世界,相反,他们在许多地方是很相似的,特别是在文化上,没有太大的差异。比如他们都很爱讲述家庭故事,其中家庭关系和结构,父亲的沉默,母亲的多管闲事,不懂得如何表达的子女,这些元素的重复性很高,东方家庭都在面对一样的问题,“我们对于道德上的感觉是差不多的。”

当然,具体的切入点上,两岸创作者可能会存在差异。他认为,台湾地区的故事可能会更“天真”一点,不会把事情写得这么严重,而内地的类型片“有时候真的蛮狠的”,会挖得很深,对一件事情会更深究。当然这不是绝对的,内地的创作者也在转变,不是每一次都刀刀见骨,而是用更隐喻的方式,吴慷仁很喜欢《漫长的季节》,“故事极度简单,但视角一直在不同的家人、时间之间切换。”

有时候读完一个作品,吴慷仁会忘不掉,如果是一个很不错的剧本,那两天都会在他的脑袋里出现,去运动,开车,都会如此,他会在这期间产生新的想法,或是自己对某些角色的投射。

这或许与吴慷仁自身的性格特质有关,他是一个共情能力很强的演员,有时候角色的情绪会被他带到生活中,甚至产生困扰,他一度不知道如何去排解。吴慷仁认为,演员有时候是非常脆弱、敏感的,“越知名的演员,也许他的表演经验非常丰富,可是其实他是很需要被保护的,所谓的保护不是很多人围着他,因为当他要交付他的表演时,是一种很没有安全感的状态。”

在他看来,演员的共情能力是一种好的品质,甚至是可遇不可求的,“因为共情才会在准备过程中更靠近角色一点。”现状也是如此,在当下的影视业,哭戏总是最容易打动观众,也最容易出圈。但随着经验的累积,他也开始思考:你是否还要用共情的表演跟观众做交流?如果不是的话,你如何抽离自己?

吴慷仁给自己的新课题是,如何在表演中把共情抽离,“也许在极度悲伤的时候我是不掉泪的”。他发现,现实生活中的人不会动不动就哭,但戏剧有一种目标的明确性,需要在某一场戏达到某一个情绪效果。刚杀青的一部戏里,在一个最需要流泪的场次,吴慷仁跟导演说,自己尽量不流泪,他真的没有哭,“有时候共情太多,观众没哭你就已经哭了,你的眼泪是不感动人的,那是一种技巧,你看过剧本,你知道后面会发生什么事,当你在演绎的时候,你已经走在了角色的前面。”

在吴慷仁看来,镜头是很诚实的,有时候观众喜欢或不喜欢一个戏,不一定会从专业角度来评判,像是灯光没打好,剪辑不够好,很直观的原因可能就是,这部电影有什么诚意?演员有没有诚意?这是不需要解释的。因此,很多时候谈论各种表演方法或技巧,最终都要落回到人本身,“我们常常聊到最后就是说,真诚的表演最动人,那何为真诚,何为诚恳?有时候影像作品是不会骗人的。”

评论