口述 摄影|胡庆渝

采访|李响

1

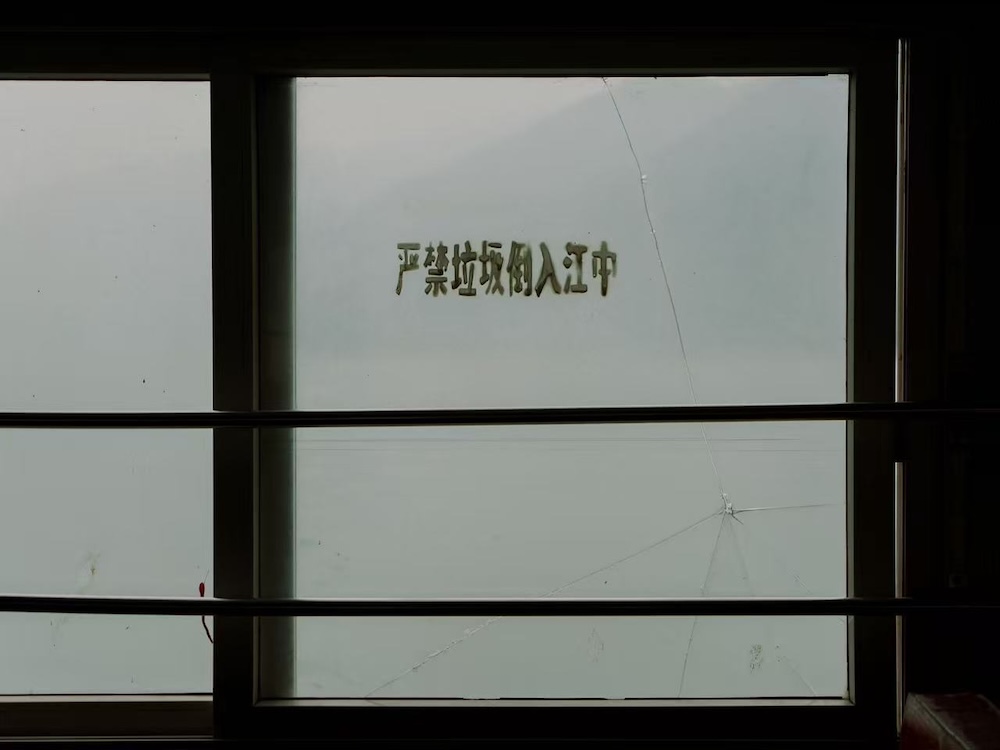

我叫胡庆渝,生于1999年,来自重庆。2023年到2024年,我带着相机踏上探寻长江的旅程,上至云南水富,下至湖北武汉,途经二十几处城镇,创作了个人摄影集《长河》。围绕江河开展的影像创作,对我而言,也是一次寻找自我的过程。

我20多年的生活仿佛陷入一种循环:抵达某地,逐渐熟悉其环境,然后又抽身离开。我儿时是在重庆涪陵一个江边的小镇长大的,后来因为家庭的原因离开老家。等我渐渐熟悉了新环境,却又因学业再次离开。上大学我又到了离家乡很远的地方。2022年,我大学毕业后去了广州,在一个传媒公司工作,每天过着朝九晚五的生活。当时我总觉得,还没来得及好好体验生命就被工作束缚住了。对生命未知的探索欲望,与对环境熟悉又抽离的复杂情绪交织在一起,让我特别想做点什么来证明自己。

最开始,我以家乡重庆为起点,沿江进行拍摄。最初离家比较近,后面离家越来越远,就选择了很多不同的出行方式。我挺喜欢坐大巴的,有时车会途经一些小镇,我喜欢靠着车窗静静地看着窗外的景色不断变换。火车我坐得也比较多,也会坐三轮车或者摩托车,去大巴难以到达的地方。一开始家里不太支持,也不太放心我自己开车,但后来也同意了。自驾更方便,途中要是看到有意思的地方,可以即停即走。我将这种沿江而行的拍摄称为“地毯式”拍摄。

我会根据季节和天气情况来调整拍摄安排,秋冬季节有雾的时候更符合我的拍摄需求。从按下快门,到完成照片,其实只是“观看”过程中的一种表现方式。我把我观看到的用影像记录下来,希望观者能像我一样,感受到那种与地理环境之间沉默而持久的亲近以及一种美丽的悲伤。天气马上转凉了,我也开始准备接下来的拍摄。

2

在沿江而行中,我的镜头里留下了很多让我触动、幸福、喜悦、感慨的瞬间。

重庆有个叫珞璜的地方,我在珞璜遇到一处工地,工地旁有两座桥。一座是既能通高铁又能通动车的新桥,另一座是被淘汰、正在拆除的老桥。这座老桥是新中国成立后的第二座长江大桥,很有历史。工地旁是个小镇,我碰到了三个十来岁的小女孩。她们席地而坐,分享着小镇上的自有品牌,类似“享多味”那种炸鸡和汉堡,身边还摆着饮料、辣条和许多零食,三个人看起来就像来露营。开始我怕惊动她们,隔着围板观察。一般遇到这种场景,我会特别敏锐,总觉得接下来肯定有故事发生。果然,一个小女孩吃到一半,就跑到斜坡下玩气球。我果断拿起相机,拍下了这张女孩放气球的照片。这张照片给我留下了很深刻的印象,最后呈现出的效果也非常打动我——交错的新桥旧桥、小镇的女孩和放飞的气球。

还有一张也是小孩。那是在重庆江津朱杨溪,一个建成于上世纪四十年代的老火车站,位于成渝铁路线上。当地人说,能从这里前往重庆的永川等小站点,但在网上似乎买不到这个站的车票,得先上车,再找列车员补票。我去朱杨溪站时,其他乘客都走到该站下面的露天坝子聊天。我想,如果只拍车站的静态场景,画面会缺少些东西。于是就按照自己的习惯,继续等。让我惊喜的人或事,往往需要等待。一个小男孩和爷爷一起在候车,爷爷见我架起相机,以为我是记者,就来和我聊天。小男孩则跑到一旁去看地图。开始他是背对着我的,一直盯着地图。爷爷担心他乱跑,提醒书“别乱走,小心人贩子把你抓走”。这时小男孩突然回头,我很敏锐地捕捉到了他回眸的瞬间。拍下照片的那一刻,我有种幸福感。

2023年冬天,我去了江津朱杨镇,在码头碰见了一位残疾人陈大哥。当时他拄着拐杖,似乎是在送人——码头有客运船,每隔一两个小时一班,接送乘客过江。我问,能不能给他拍张照片,他同意了。今年我回重庆,又去了那个地方,想找陈大哥。他是靠织补渔网谋生的,我想看看他有没有什么变化。第一次去没碰到他,街坊邻居说陈大哥不在。我又去码头,没找到。回来的时候,我看见他拄着拐杖从另一条街道往下走。我赶紧打招呼:“你还认不认得我?”他说认得。我们很自然地聊了起来,他还给我散烟。时隔一年,故地重游,又碰见他。陈大哥认出我,并接过为他拍摄的照片。我们点燃的香烟在江风中明明灭灭,这一刻的默契,比任何宏大叙事都真实。影像不是入侵的匕首,而是递给陌生人的一支烟。

我常去一些地方感受变化,比如奉节,我去了三次。2024年春,我在那里遇见一位老人。我给他拍了照,他给我讲以前奉节老城的位置,以为我是坐飞机来的,便指着远处说那边有巫山机场,还邀请我留下来吃饭。今年年初再去奉节,我在那里看见一个人,应该是那位老人的儿子。当时他正坐在江边,面前摆着像贾樟柯电影《三峡好人》里那种很有年代感的饭菜——三个菜、一碗粥,豆腐乳、炒鸡蛋,还有一杯酒。饭菜摆在石头上,他面前就是三峡夔门和码头,一个人对着江喝酒。同一个位置,我没再遇见老人,不知他是否健在。他儿子,一杯酒,四个菜,一个人。他看着长江,我看着他。

3

我一直觉得,重庆这个城市非常“野生”,或者说是生命力的体现。我去了很多城市,无论是城市规划还是地质风貌,气质都大同小异。但重庆这座城市,依山而建,有江有水,它的地势就决定了它的一种特殊的气质,以及生活在这里的人的气质。

我小时候和爷爷奶奶生活。每到寒暑假,都会坐船顺着长江从我们小镇的码头出发,到重庆的朝天门码头去主城找父母。那时候坐船去重庆,感觉有点像寻亲。这种体验让我想起泰国导演阿彼察邦早期拍的一部实验纪录片,叫《发亮的人们》。我特别喜欢趴在船舱边,看着江水流动,两边的山缓缓向后退去。冬天要是坐早班船,江面上还会有江雾。在船上,你能听到轮船发动机的轰隆声,旁边游客们摆龙门阵、嗑瓜子的喧闹声。随着眼前的画面、耳边听到的声音,我不知不觉就会进入一种空灵的状态。记得一个暑假,我从涪陵坐船去重庆,一直盯着甲板下的长江,不知不觉出神了,我突然把当时最喜欢的奥特曼玩具扔进了江里。我忘记了当时为什么要这么做,也记不太清楚当时具体看到了什么景色、遇见了什么人,但发动机的声音、江水的声音,还有船客时而嘈杂、时而静默带来的那种感觉我至今都清晰地记得,一直留在我心里。坐船沿江而行,对我来说是记忆非常深刻、体验感非常强烈的一件事情。

毕业后到广州工作,广州也有江,周末我也会带着相机去江边,想看看那里的人们。我发现广州的江和重庆的江不太一样。广州的城市建设很好,江边没有江滩,只有沿江步道,人们大多在步道上活动。但是在重庆,即使有步道,旁边还是会有江滩,江和人更亲近。不过,这几年我发现,重庆也开始在江边修建沿江步道。步道确实方便了人们的出行,但它把人和江的亲近感隔开了。重庆牛角沱那边有一块叫纱帽石的地方,之前是个江滩,去那儿的要么是冬泳的人,要么是钓鱼爱好者,要么就是一些土生土长的市民。去江滩没有方便的路,得走很陡的坡。有了步道后,再去牛角沱那儿的江滩就很难了,只能在步道上看看江,没法靠近江边。所以,步道的修建改变了整个江滩生活的生态,也阻碍了人们亲近江滩。重庆有汛期,涨水退潮,江滩上的杂草和树枝难免影响市貌,但树木生长衰败是一个自然的过程,步道的出现好像让这些“野生”的东西消失了。喜欢去江滩的人,应该都是内心比较自由、有野性的人,但现在人们可能失去了去江滩的兴趣。

我常觉得自己一无是处,只有拍照让我觉得自己有点用处。以前,我会消极地看待这种状态,会焦虑。尤其是我现在是完全没有工作的状态,生存压力促使我思考做这些事的意义。当我沿着长江拍摄时,这真的成了一个寻找自我的过程。虽然时常质疑自己正在做的事,但我渐渐发现,不必过分纠结于这些意义,只要去做、去感受了,就足够了。我将我的短片《长河随记》发到网上,有评论者说,他们也是在江边长大的,我的作品让他们想起了自己的故乡。当那些普通人发自内心地讲述自己的故事,恰恰是这些朴素情感最能触动我。我觉得,在人生的路上,先去做,再去思考意义。去年,很意外,我在一个影像比赛中得了金奖。一方面奖金缓解了我经济上的压力,另一方面,家里面的闲言碎语慢慢开始变少。所以我觉得,找到自己喜欢的生活方式和生命意义才是重要的。

4

大学时,我非常迷恋重庆导演章明拍摄的电影。他的很多电影都是在重庆取景的,像《巫山云雨》《冥王星时刻》《红》等等。在我印象中,长江就是他电影里所呈现的那样,灰蒙蒙、阴沉沉,还有那些老旧的建筑。但后来自己亲身走了一遭,发现并非如此。但我认为,章明拍出了他心中长江的气质,这也影响了我,让我体验到了长江美的部分。长江就像一个代名词,代表着我们生长的环境。拍摄长江或者拍自己家乡的人很多,国外也有很多导演以自己的故乡为题材。我们因为他们的作品而有所感触,获得动力、启发或思考,去创作,然后再去影响下一代。之前参加影展时,有一位媒体人说,这就是一种延续。艺术就像长江水一样,正是有了这种情感和精神的传承,才能绵绵不绝地延续下去。

我在平台上用了很久的头像是薇薇安・迈尔。初中时,我看了一部名为《寻找薇薇安・迈尔》的纪录片,我很欣赏薇薇安・迈尔把摄影融入日常的态度,摄影应该就像吃饭、睡觉一样自然。我拍长江的经历和她有些相似,如果我没有参加那个影展,或许就没有前辈建议我系统地整理和投递作品,我可能也就只是单纯地拿着相机去江边走走,随意地拍一些照片。摄影最初就是记录,只是后来逐渐变成了一种思想表达的方式。有时候我想,如果我不会摄影,我会不会像江边的人一样,只是看看风景、发发呆、吹吹风……但即便没有拿起相机,我相信,我仍会是江边的一员。

——完——

作者李响,界面新闻编辑。

本文图片由受访者提供。