界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

北京时间10月9日晚,瑞典文学院将2025年诺贝尔文学奖授予克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,颁奖词称,“他那富有感染力与远见卓识的作品,在末日般的恐惧之中重申了艺术的力量。”

桑塔格称他为“匈牙利的末世大师”

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛(Krasznahorkai László)1954年出生于匈牙利的一个有犹太血统的中产家庭,父亲是一名律师,母亲是社会保障管理员。在大学期间,拉斯洛先后修读法律和匈牙利语文学,毕业后即以独立作家身份谋生。

1985年,拉斯洛的首部小说《撒旦探戈》大获成功,帮助他跻身匈牙利乃至世界当代文坛前列。小说从多个视角进行叙述,仿照探戈舞步的结构,前进六步,后退六步,每一章都是不分行的长段落,故事大多数情节发生在匈牙利一个破败的村庄,村民们几乎与世隔绝,直至两个伪装成救世主的骗子出现,点燃了所有人的希望,将他们带往所谓的“应许之地”。这部小说曾被电影大师塔尔·贝拉改编为同名电影。二人成为了备受瞩目的创作搭档,还曾合作完成电影《诅咒》《鲸鱼马戏团》和《都灵之马》。

拉斯洛成长于匈牙利革命爆发前后,他曾说,像他这样“被诅咒般拥有高度审美与道德敏感性的人”,在这个处境艰难的国家根本无法生存。1987年,拉斯洛移居德国柏林,两年后出版小说《反抗的忧郁》,故事中,一个诡异的马戏团在乡镇展出了一具巨大的标本——一整头鲸,不久暴力爆发,整部小说可以被视为对西方文明黑暗历史版图的一个讽刺而预言性的幻象。此后他曾游历欧洲各地,并在写作中将目光投向匈牙利之外的世界,完成小说《战争与战争》(War and War)和《西王母下界》(Seiobo There Below)。

拉斯洛在匈牙利有一个疏远多年的女儿,在小说《温克海姆男爵返乡》(译林出版社即将引进出版)中,他暗示了这段关系,他让父女支线的主人公“失踪”,而非“被毁灭”,甚至半带暗示地保留了一丝可能——或许不会和解,但也许能有某种认出的契机——而这一幕,恰恰发生在女儿作为发言人出席的反政府示威中。曾有记者问拉斯洛,上一次流泪是什么时候,他的回答便是关于与女儿的疏离。

关于理想的读者,拉斯洛在2011年的一次采访中有过这样的描述,他提到自己居住地的一位敏感的乡村医生。那位医生去看了塔尔改编自他小说《反抗的忧郁》的电影《鲸鱼马戏团》,影片中有一幕:暴徒冲入医院,残酷殴打病人,直到闯入一间有一位赤身裸体老人站在浴缸里的房间。暴徒们顿住了,镜头停格在长镜头中。那位医生后来告诉他:“那场老人的戏真是太强烈了,真让我感动——我们就那样站在那里!”那个“我们”,正是拉斯洛所追求的读者反应。

拉斯洛获得过包括国际布克奖、美国国家图书奖在内的诸多重要奖项,被认为是当代最知名的匈牙利作家。作家苏珊·桑塔格曾称他为“匈牙利的末世大师(the Hungarian master of apocalypse)”。他的写作以艰涩难懂著称,常被贴上后现代主义的标签,带有反乌托邦和忧郁的主题,在诺奖的介绍中,他标志性的写作形式被形容为“蜿蜒流动、几乎没有句号的长句,形成一种令人眩晕的语法节奏。”

其译者之一奥蒂莉·穆尔泽特(Ottilie Mulzet)曾这样说,拉斯洛笔下的世界是一个拥有自身独特逻辑的宇宙,几乎可以称为一种神学,充满了反复出现的原型人物:先知、探求者、档案员,初次进入这个宇宙,读者往往会感到迷失,仿佛需要一位导游——或者是人类学家——来为他们进行讲解。

90年代以来,多次造访中国

1990年以来,拉斯洛多次造访中国,并基于这些经历写作了《库伦的囚徒》(The Prisoner of Urga)《天下的毁灭与悲哀》(Destruction and Sorrow Beneath the Heavens)两本书,后者尤其展现了拉斯洛对中国古典文化的兴趣和知识储备,拉斯洛以一种近似于报道文学的形式讲述了一位作家的中国之旅,他探访了镇江金山寺、绍兴大善寺等地,寻找文化存续的证据,也与诗人西川、唐晓渡对话,探讨古典与现代的关系。在书中,他透过主人公施泰因写下,光是想到“笼罩在他头顶的天空,与李太白以及所有中国古典诗歌、所有中国传统头顶的天空是一样的”,便感到一丝安慰,“他们头顶的天空真的还是同一片吗?”

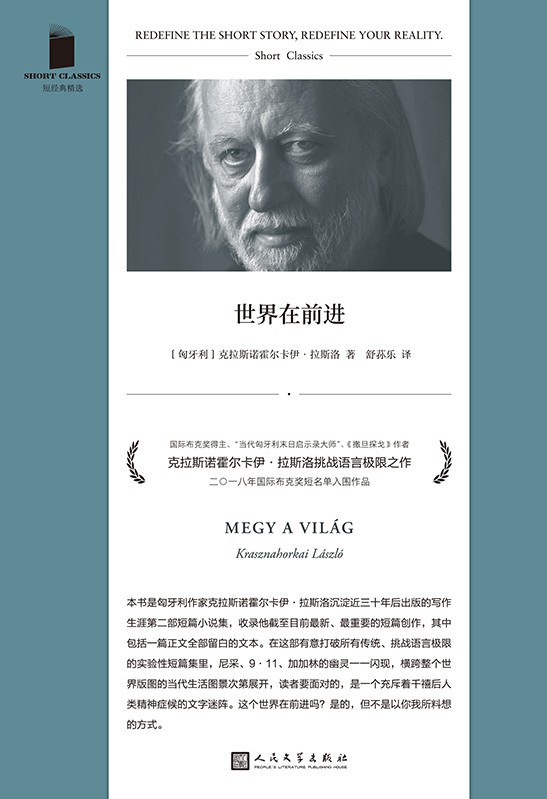

今年9月由人民文学出版社引进的小说集《世界在前进》(最初出版于2013年)可以视为拉斯洛在地理尺度上最具野心的作品,故事的背景横跨上海、基辅、都灵、伊斯坦布尔、葡萄牙的森林,以及中国香港地区的一间酒店房间,主人公们一直在路上,却往往没有明确的目的,匈牙利作家戴安娜·沃纳克(Diána Vonnák)在一篇评论中这样形容这些故事:“无论在何处,世界都对这些主人公无动于衷——冷漠,却又在其空虚中带来一种奇异的安慰。”

人民文学出版社 2025-9

除了《世界在前进》,拉斯洛作品的中译本还包括小说《撒旦探戈》《反抗的忧郁》。

十多年前托宾说“他将来会得诺奖”

群岛图书出版人彭伦十多年前曾在作家科尔姆·托宾的引荐下,与拉斯洛在上海大剧院的咖啡馆碰面。

彭伦告诉界面文化,当时托宾在上海,彭伦听说有个匈牙利作家也在这边,就问托宾知不知道。托宾说他当然知道,还说——“这个作家将来会得诺贝尔奖。”

随后,彭伦给拉斯洛写了邮件,邀约碰面,一同出现的还有拉斯洛的汉学家太太。“我对他的印象挺深的,他是个比较严肃的人。因为语言的关系,交流其实挺费劲的。他的英文不太好,所以我们聊得比较简单。他太太在旁边帮他解释、补充。”

托宾特别喜欢拉斯洛,虽然二人的写作风格差别很大。在彭伦看来,拉斯洛的作品非常繁复、难读,他还问过托宾,“你俩风格这么不同,你为什么这么喜欢他?”托宾说:“正因为我写不出来,所以我喜欢。”

托宾还建议他的经纪人去代理拉斯洛作品的翻译版权。后来,托宾和经纪人彼得·斯特劳斯一起成立了一家小出版社,专门出他们欣赏的作家。他们索性又亲自上阵出版拉斯洛作品的英国版,成了他的出版人。

评论