文|凤凰涅槃 编辑|朴芳

这是一个经典需要耐心的时代。

经历了停播风波、调档疑云等一系列似有似无的“热炒”,电视剧《白鹿原》于5月10日伴随着“一部分”观众的期待登场。

无巧不成书,就在第二天的5月11日,主打都市情感的《欢乐颂2》也登陆荧屏,两者在同一起跑线上展开竞争,而竞争的结果却让人大跌眼镜。

收视率不相信口碑?

《白鹿原》播出后,豆瓣评分甚至超过了今年的“剧王”《人民的名义》峰值达到过9.2,获封“神剧”;而《欢乐颂2》口碑却一溃千里,目前评分仅仅5.2,有些网友甚至调侃去看它只是“为了看看到底有多烂”;而对于《白鹿原》则多是“中国电视剧的良心之作”的溢美之词。

按说这口碑,《白鹿原》在收视率上应该接《人民的名义的》交椅吧?岂料,两者播出10多天以来,“良心”的《白鹿原》输的不忍直视,平均收视基本在0.6%徘徊,而“烂俗”《欢乐颂2》收视率却一直高居1%以上。

这时候部分业内人士坐不住了,一再为《白鹿原》叫“撞天屈”——“中国影视圈是劣币驱逐良币”、“良心历史剧比不上都市撕逼剧”、“不知道那些看《欢乐颂2》什么心态”、“我话放在这里,像《白鹿原》这样的电视剧,看一部少一部,珍惜吧”。

在某些影视从业者和不入流自媒体眼中,因为《白鹿原》暂时吃了瘪,中国影视剧就没了灵魂,中国的广大观众就都没品位,没文化,甚至没有分辨能力,就差说出中国影视剧正在死,这样耳朵都听出茧的“名言警句”了。

犀牛君认为这些“专家”还是歇歇吧,《白鹿原》收视率这样的结果非常正常,如果反过来才奇怪了呢。

观众选择看什么

现在影视圈有一种很不好的现象,就是有些伪专家总站在“仲裁者”高度来判断一切影视作品。

如果某一个逼格很高的影视作品在市场上表现不佳,而同时另一个“烂俗”的影视剧火了,那就是中国影视圈的灾难甚至上纲上线到文化领域的灾难。

于是中国影视业一次又一次“被”到了“最危险的时刻”。这些“专家”一叶障目不见泰山却总是忧国忧民的调调犀牛君听多了,总觉得有些杞人忧天般的滑稽。

电影、电视剧等影视作品进入市场后其本质是一种自由交易的商品,市场经济条件下,商品可以选择市场,市场也反作用于商品,比如电影、电视剧选择在哪些影院、电视台播放,同理,观众也可以选择看不看,看哪些,我选择细嚼慢咽《白鹿原》中的风土人情是我的自由,同理,人家选择大口咀嚼《欢乐颂2》中的五美风情也是人家的自由。

部分“专家”人为定一个让所有人都遵守的“影视评价标准”除了显得不自信之外只能引发大众的嘲讽甚至反感。

文学经典影视剧有其固定的受众

经常听到调侃国足的一句话“十几亿人,还找不出十一个人踢球?”,这里犀牛君要为国足说句公道话,十几亿人里面“足球人口”有多少呢?

《白鹿原》从立项到拍完长达16年、投资2.3亿元、拍摄长达8个月、后期制作1年多,94位主演、4万群众演员,可算是国产剧中的鸿篇巨制,但是盛名之下其实难副,它覆盖的人群其实很有限。

大家如果仔细观察一下观看《白鹿原》的人群,会发现他们大多是男性,基本上都是70后,甚至60后,以及一些人文爱好者,简单的说《白鹿原》不属于大众题材。

而市场是大众组成的,做市场其实就是做人头。所以才有那句“人脉就是钱脉”,这就可以解释《欢乐颂2》恰恰是因为受众人群和覆盖面远比《白鹿原》大和广,所以尽管口碑下滑,但是因其庞大的人群基数于是在收视率方面完败《白鹿原》。

这一方面还有一个最好的例子,就是2014年国庆上映,由著名导演许鞍华执导的“文艺大片”《黄金时代》。该片拍摄历时4年,投资7000万,云集了汤唯、冯绍峰、郝蕾、袁泉、王志文、祖峰、张嘉译等30位新老明星,光选景就耗时长达10个多月,从而达到全片290个场景没有重复的精雕细琢,其中演员片酬仅占370万,其余大部分都用在了制作上。成片时长3个小时,整个宣传期长达8个月。

这样一部制作和宣发方面丝毫不输商业大片的诚意之作,却在当年遭遇票房“滑铁卢”,最终票房定格在5100万。

这个成绩不仅离此前片方公布的2亿票房预期差距甚远,也和香港大导演许鞍华的名头、卡司阵容以及7000万投资成本不成正比,简直不能再惨。它的票房失利坊间有很多讨论,但是归根到底还是“逼格太高”和“受众太少”。

《黄金时代》的历史背景是民国时期,具体展现了民国文化界以萧红为代表的一批文化人的生活、思想以及当时充满自由理想、海阔天空的时代氛围。

犀牛君认为这样的题材和三小时的时长构成的作品,其实不是简单的当作一部电影来消费,甚至打发时间的,而是用来感受的,感受其中的历史沧桑感和文学的艺术感,这就决定了它的受众人数在“自我筛选”中成断崖式下滑,网友纷纷表示,并不是影片不好,实在是逼格太高,看不懂啊!

用预告片中的旁白来说就是“这是我要的自由,我的黄金时代”。一言以蔽之,这是拍给部分人看的电影,预告片里这句话其实也宣告了它在票房上的死刑。

萝卜青菜各有所爱,在未来相当长的时期,文艺片因为其题材内容的“高冷”,票房上是必须干不过商业片的,因为觉得不公平就怪观众,怪体制,甚至怪国人的国民性那就真有病了。

时间是最好的老师

2014年由郑晓龙执导的电视剧《红高粱》,同样是经典文学改编,当年顶着莫言诺奖和张艺谋原版电影的双重光环,凭借周迅、黄轩的受众基础,实现了口碑收视率一路飘红,所以犀牛君认为根本不存在什么经典文学改编魔咒这样的“宿命论”。

什么叫经典作品?那是在漫长的时间中,在和其它同类型的作品比较中,在受众群体不断成长过程中依然有持久生命力的作品。

经典影视剧不是今天看着确实爽,回过头来全忘光式的视觉冲击,它不在乎一时票房、收视率乃至口碑的得失。《肖申克的救赎》在1994年公映后,全美票房仅2700万美元,不但票房失利,第二年的奥斯卡上虽然获得了七项大奖的提名,却完败给了口碑和票房具佳的《阿甘正传》,最佳音乐甚至败给了《狮子王》,无一斩获。

公正可能会迟到,但是不会旷工。当《肖申克的救赎》的主演蒂姆·罗宾斯在十年后的2004年第76届奥斯卡颁奖典礼中,获得最佳男配角时,很多影评人认为:这是奥斯卡在弥补1995年的遗憾。而广大影迷则更加贴心的评价“阿甘是美国的,而肖申克是全世界的”。

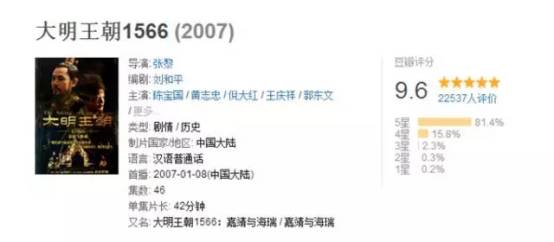

同样,目前国剧豆瓣评分最高的《大明王朝1566》于2007年元旦在湖南卫视播出的时候收视率只有0.5%,同时播出的《士兵突击》收视率是它的14倍,高达7%,毫无疑问那时候的观众更喜欢许三多。

时间过去了十年,今年《大明王朝》在互联网复播,由此甚至引发了“历史正剧”正在回暖的讨论。

这十年是互联网高速发展的十年,同时也是观众认知水平不断提升的十年,随着时代的进步,观众的年龄层、观看方式和审美取向都在改变,之前曲高和寡的经典文学影视剧和历史正剧现在逐渐为大众所接受,甚至当作茶余饭后的谈资,观众和经典通过时间正逐步达到契合。

这个时代不会埋没《白鹿原》这样的作品,是金子总会发光。

END

评论