你好,我是拾文化。

我姓拾。拾,是中国民族文化传承中十种艺术类别的概要;拾,象征着在民族文化融合中的一种圆满。这个拾,更代表重拾文化。

“拾风于市,藏雅于舍”。我更愿意把自己收藏的文化们,交给你。

比如,香道。流传几千年的中国艺术,到现在几乎中断。而传入日本后,被人家玩到了道的层面。在这样一段历史的岁月中,我们遗失了香道。

因为可惜,所以不惜代价,我找到很多真正钻研香道的朋友。然后,我们聚在这里——“香道风物”。我们想通过这个平台,找到一大波喜欢香,或者准备喜欢香的人。

转载一篇,你读读看,如果感兴趣,文末有二维码,关注吧。

本文摘自拾文化旗下香道平台

香道风物

夏天眼瞅着就到了

除了冰激凌、西瓜以外

还有蚊子

1.

从古至今,人们与蚊子的斗争一直没停过。人们想尽办法驱赶蚊子,避免被蚊子叮咬。

古代许多文人墨客,把他们饱受蚊子叮咬的苦写入诗词曲赋中。晋代学者傅选曾写过一篇讨蚊檄文《蚊赋》:

“众繁炽而无数,动群声而成雷,肆惨毒于有生,及餐肤以疗饥。妨农工于南田,废女工于机杼。”

文中历数蚊子的罪恶,人人都恨不能亲手诛之而后快。

那时的人们,会在房前屋后栽种一些防蚊虫的植物,像楝树和凤仙花,虽然没有香气,但它们分泌的苦楝素,是一种天然杀虫剂。

古代驱蚊最普遍的做法是烟熏法,东南亚国家燃点制干的柠檬香茅熏屋,而澳洲的土著则用当地特产尤加利。

古印度将传统草药苦楝叶晒乾后焚烧,作为薰香以驱蚊。

除了种植物、烟熏之外,还要佩戴香囊或把雄黄酒涂在自己的身上,来防止蚊子叮咬。

2.

与蚊子斗争的千百年中,人们还发明了蚊帐和蚊香。

早在春秋时期,齐桓公就有防蚊的“翠纱之帱”。当时有钱人会在帐的色彩、缀饰、纹样、质地、造型等方面进行合理搭配,以彰显身份地位。

乐府诗《孔雀东南飞》 中有“红罗覆斗帐,四角垂香囊”,帷帐四角还有挂香囊,像这种讲究的“蚊帐”只有贵族才会有资格享用。

没有蚊帐的人家,会使用青蛙制作的“灭蚊器”。准备一个盛着水和石头的大缸,在缸里养一些青蛙,蚊子一飞过,就成了青蛙的猎物了。

对于蚊香的发明和使用,源于古人燃香祭祀和端午节的习俗。端午节人们在自家门口插上艾草、菖蒲,驱赶蚊蝇,驱瘟除邪。

明末的《谭子雕虫》中记载:“蚊性恶烟,旧云,以艾熏之则溃。然艾不易得,俗乃以鳗鳝鳖等骨为药,纸裹长三四尺,竟夕熏之。”可见古人曾用艾草作为熏蚊的材料。

常被中国古人用来焚烧驱蚊的植物,就是很早用于“辟疫”的菊科植物艾草,诗人陆游在《熏蚊效宛陵先生体》写道:

泽国故多蚊,乘夜吁可怪。

举扇不能却,燔艾取一块。

诗中描述用扇子无法彻底驱蚊,只好“燔艾”,就是燃烧艾草来驱蚊。

在宋代用焚烧艾草驱蚊的方法很流行,梅尧臣在《和江邻几景德寺避暑》一诗中也有提及:

屋头朝爨作饮食,枕底夕艾驱蚊虫。

将艾草晒成干状点燃,散发出的艾草味,是蚊虫所不喜欢,因此达到驱虫驱蚊的效果。

除了熏燃艾草,在宋代已经有了专门驱蚊的“蚊香”,宋代笔记《格物粗谈》中记载:

“端午时,收贮浮萍,阴干,加雄黄,作纸缠香,烧之能祛蚊虫。”

这算是较早的蚊香,其形态为有芯的棒香 。

宋人周密的《武林旧事》中记载有专门制作蚊香的作坊,宋人制作的蚊香被叫做“蚊烟”。

宋人华岳有诗《苦蚊》:“四壁人声绝,榻下蚊烟灭”, 陈藻《乐轩集》中有“野店蚊烟接,官途松吹长”。

可见,蚊烟在当时已经成为一种常见的日用品。

3.

蒲松龄有一首《驱蚊歌》:“炉中苍术杂烟荆,拉杂烘之烟飞腾。安得蝙蝠满天生,一除毒族安群民。”描述熏燃苍术来驱赶蚊虫。

明朝方孝孺的《蚊对》记载:“童子拔蒿束之,置火于端,其烟勃郁,左麾右旋,绕床数匝,逐蚊出门。”

最早记载用熏香的方式驱蚊虫出现在宋朝。宋代《格物粗谈》中记载的应该就是最早的“蚊香”了。其中雄黄就是硫化砷矿石,也是古代用途最为广泛的杀虫剂。

宋代的蚊香到了清朝有了进一步的完善,据史料记载在清朝的江南地区,已经有了由艾蒿粉、烟叶粉、松香粉、少量的砒霜和硫黄混合制成的蚊香出售了。

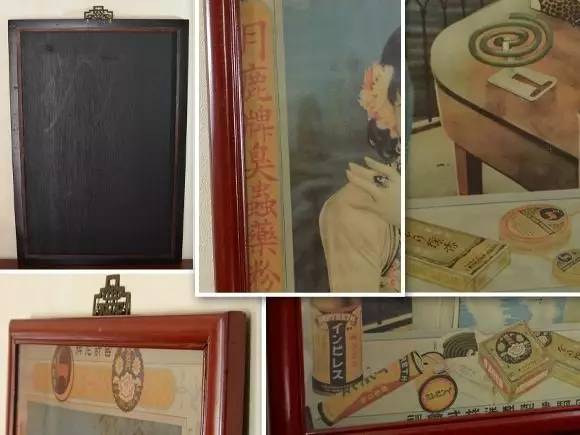

早期的蚊香是粉末状或棒状的,目前我们常用的漩涡形蚊香最早由日本制造使用。漩涡状蚊香其实总长75厘米,使蚊香延长燃烧时间之余,又能减少面积。

漩涡形的蚊香,最让人吐槽的地方就是拆蚊香。

至于如何拆盘香?知乎早有先贤解答:

4.

宋时制作蚊香的主要材料是艾草、雄黄和浮萍,到明清时期蚊香的材料不断增加,开始使用香药阿魏、羌活、川芎、樟脑等。

明代蚊香的样式也多了起来,有印香蚊香、丸香蚊香、涂抹的蚊香粉。明代大型方书《普济方》记载了很多驱蚊虫的偏方。

驱蚊香方:

薰蚊子方:香附子、苍术半斤,雄黄(别研)、樟脑(别研)各五钱,右为细末,入雄黄、樟脑和匀,重罗,打作香印,爇之。恐樟脑难打,临用时略焙令燥。

治蚊虫方:浮萍、厚朴、羌活、川芎(各等分) 右为末,作香篆烧。其蚊远去。

《医心书》中还记载有涂抹的避蚊粉:

避蚊粉方∶桂屑(桂树枝的碎屑)、苦楝叶屑、菖蒲,以一升和一斗粉中,以粉身则避蚊。

至于蚊香的味道,不是很好闻。《湖雅》卷八“造酿之属”记载用浮萍及鳝鳖等骨末制作的蚊香,“每焚一条,可彻夜无蚊,唯气息甚恶”,加入香药的方子味道有所改善,但还是不怎么讨人喜。

评论