文|秋水笔弹

当我半躺在沙发上,终于克服了自言自语的羞耻感,对着手机AI助手喊了一句:“黄焖鸡米饭”,新买的手机屏幕上页面缓缓翻动,像真人的手指在滑动渐次打开了外卖软件的店铺。我呆眼注视大约5秒钟,有几家附近的门店供我挑选。

它还能帮我做的更多。比如写小红书文案、尽管文才实在平平;还能翻看我的微信聊天记录设置日程;试图记忆我的习惯,帮我推荐各种功能。

水哥倍感神奇之余,却突然意识到,我在手机的全部信息,在厂商面前全部赤裸了,我操作的习惯,在各种APP留下的信息,都被手机盯着,然后它根据我的信息猜测我要什么,虽然功能还很弱智,但信息抓取的范围越来越大,且信息被大模型抓取后去向不明。更让人不禁寒毛倒竖。

在以前不是这样的,手机厂商是不能这样干的。

无论苹果IOS还是安卓系统都内置了“App沙箱隔离机制”阻止各个App相互读取数据;以及“权限控制框架”约束手机厂商也不能在未经用户同意的情况下获取敏感信息。不过,手机企业的自家手机自带的AI助手,却借助一项系统级权限——无障碍服务权限,悄悄打开了自家AI的上帝之眼,开始跨应用的模拟操控,启用“上帝模式”。

而无障碍服务是一项专对残障人士开发的高度敏感权限,让他们可以借助屏幕阅读器,“听”到屏幕信息,利用自动点击,减少手动操作。

这个权限为手机企业的AI助手,迅速打开了应用场景,但也让用户手机后门大开,隐私数据、资金安全最后的围栏,可能已经被强行突破。

为什么这些手机企业要冒天下之大不韪,把手悍然伸入用户的禁地?

新机市场持续萎缩,类似谷歌的新玩家,类似魅族、中兴手机重新回归的老玩家,有增无减,生存焦虑、洗牌风险持续加大。

也有危机感来自于AI技术极强的颠覆性,“5年后手机和APP都没了”,未来,所有交互由AI实时生成、预测与完成,马斯克最新暴论,更是让整个移动产业打了个冷颤。

另外,通过无障碍通道打开了上帝模式的AI助手,让手机企业有更多操纵软件生态实现货币化的手段。比如,流量分发等。

在这种危机感和利益诱惑面前,在定制系统权限给予的方便面前,很多手机厂商不甘本分,终于选择了铤而走险,而用户基本上没有选择。

手机企业打开“上帝模式”

从应用生态到资本市场,AI已经深刻改变今天互联网产业的面貌。

AI算力成本大降,每百万token的成本,从年初的上百美金,被Deepseek打到了几块钱人民币的白菜价,在这个基础上,AI进程全面加速,以AI重构应用、功能,以及硬件的创新更是层出不穷。

OpenAI推出了AI视频生成应用Sora,还做起了浏览器,字节忙着让豆包AI“上链接”,阿里的夸克进军AI眼镜。

手机厂商也不甘人后,纷纷推出了自己的AI手机,试图从硬件、系统到应用层面,以AI创新重构产品,甚至重构整个移动产业价值链的价值分布。

“一句话操作”正成为手机厂商主推的营销亮点,只需要一句话,手机智能体就能在多个App之间完成订票、点餐、取消续费等复杂任务。

从产品发布的演示和宣讲来看,AI交互包装成的想象力成为新卖点,通过无摩擦设计款,构筑了一层静态屏幕感知的智能,实现多步推理、把握上下文和跨平台操作。

但是实际落地很多时候,AI幻觉带来的低准确率和“读取屏幕”模拟点击的操作时延,让这种操作效率大打折扣,但是带来的安全风险却不打折扣。

如果从原理上去看,目前的AI助手很多功能都是通过使用安卓系统原本给残障人士开发的“无障碍通道”来实现的。当你点一杯咖啡的时候,手机把你默认为是残障人士,它通过读取你手机屏幕的信息,代替你的手,来一步步点击。当你做工作日程的时候,它读取你在各种应用的信息,直接交给大模型分析操作。

对这种无障碍通道的利用,我看到有网络安全专家发出提醒——无障碍功能主要赋予了手机智能体三种能力:首先,读取屏幕上的所有内容——包括银行卡信息、特殊密码键盘和聊天记录,而不仅仅是某个特定数据。接着,模拟操作点击、滑动、输入等一系列交互动作的能力,使其可以像人类手指一样操作手机。最后,跨应用控制。无障碍功能相当于一张万能门禁卡,可以绕过不同App之间的隔离,跨程序调用所需内容。

这种能力被称为“上帝模式”。

有时候这些权限开通甚至不会通知用户。根据权威机构媒体的实测,手机AI智能体有众多复杂的服务协议,其中,vivo等厂商并未明确写明,哪些AI功能会调用无障碍权限。

OPPO在个人信息保护政策中明确表示,小布识屏会调用无障碍服务,且开启权限前不询问,用户也不可关闭权限。

而且,第三方大模型企业也嗅到了其中的商机,智谱推出的“云手机”——AutoGLM,上面搭载的大量App,登陆这些应用后,一句话即可操作抖音、小红书、美团、京东等40余款应用,可能会继续扩大在终端厂商滥用无障碍权限的风险。

在AI侵入个人空间的关键节点,缺乏透明度地大规模引入强大的“侵入式AI”,难免让人担心,长期以往将损害用户的长期利益以及信任。

侵入式AI的数据黑箱

“苹果公司的隐私政策,只有用户明确同意的情况下,苹果公司才能共享用户的信息。”这种对用户隐私的充分尊重,让苹果的用户得到了安全,让苹果得到了用户。

对用户隐私、应用生态的轻忽,其实互为因果。前述端侧AI都有一个共性,未经三方授权,侵入第三方App,读取和使用其用户信息,带来巨大的隐私和数据安全风险,可统称为——侵入式AI。

这种侵入式AI,带来的AI识屏、AI辅助操作,涉及的风险本质是AI应用需要解决两大关切——数据从哪里来,数据会到哪里去。

数据流转的链路越长,泄漏的风险越大。

从数据流转层面看,由于端侧模型的算力限制,使得数据上云成为必然,但是,在缺乏妥善方案前将大量读屏数据上云,无异于数据裸奔。

而且,数据通常还需与第三方大模型企业共享,第三方隐私政策往往更宽松,进一步放大了敏感信息泄露的风险。

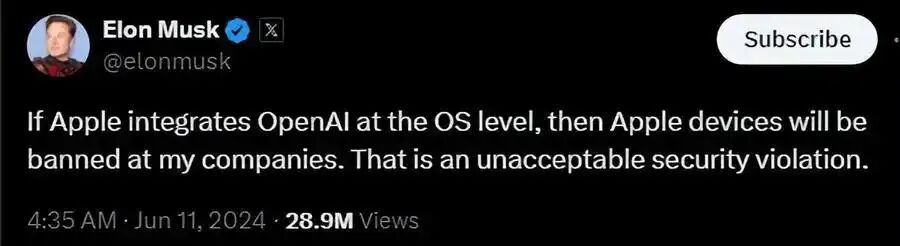

马斯克就曾直接指出:“若苹果在操作系统中整合OpenAI,公司将禁止使用苹果设备。这被视为不可接受的安全违规行为。”

可以看出,这种侵入式AI打破了传统的隐私保护和数据安全秩序。相关安全责任应当如何划分、由谁承担?侵入式AI应用、被侵入的应用,还是第三方大模型企业?

这种入侵风险其实已经逐渐显山露水。新华社今年3月报道了一则真实案例,“中银会议”“抖音会议”等诈骗软件,就是通过“屏幕共享”功能,看到事主在手机上的所有操作,看到事主输入的银行卡账号、密码、验证码等,甚至能够直接操控事主的手机,最终完成转账诈骗。

另外,我在小红书上看到一位用户也发帖称:脊背发凉,用AI屏幕共享辅导小外甥女写作文。AI润色的作文里居然有自己的小区名字!该博主以为是灵异事件,研究半天,后来发现自己群名里有这个信息,只能说幸好泄露的不是其他信息。

另外,我在搜索无障碍权限的时候,一些大学生群体在社交平台吐槽学校要求使用的一款运动APP,就需要授权无障碍模式,以“领取福利”,结果是无尽的广告,还有用户在下面留言称,看着自己的手机屏幕,半夜自己在操作!

这些风险如果蔓延开去,只会耽误我们AI产业的进程,让所谓捷径,变成弯路。

交互方式的演进不可逆转,但是它也有很多从硬件、软件到标准的基础设施需要逐步搭建,下苦功夫,去建立起兼顾用户安全与行业生态的行业协同标准,才是长远之计。

从欧美市场看到,AI应用之间的交互,并非只有走无障碍通道的模式,以MCP代表的协议模式,实际上提供了更安全的思路,通常使用权责明确的框架协议、明确的工具集成和清晰的行动范围进行沙盒化,可能才是一种对用户与产业更负责任的创新路径。

亡羊补牢,未为晚也,今年春季开始,国内对智能体“读屏操作”规则开始密集推进。在风险尚未大规模扩散的今天,正是未雨绸缪的窗口期。

手机企业“货币化”,用户买单

在硬件低价厮杀中,很多手机企业选择在用户生态中寻找利润空间。很多厂商早已经把手伸到了软件生态当中,预装、渠道分成,广告,甚至消费金融。

入侵式AI,不过是手机企业对移动互联网生态进行货币化的一种新手段。一旦把挖空心思给用户卖流量作为主要利润来源,手机厂商,与自己的手机生态,处在了对立面。

既当裁判员,又当运动员。这种左右互搏,也导致手机企业过度依赖生态牟利,而非品牌溢价,系统体验长期难以提升。

强行货币化的手段,还有扰乱从应用到AI服务的分发。

很多用户下载APP会经常遇到,从手机自带的应用商店中下载一路畅通,但若从第三方应用平台如360手机助手、应用宝、TAGTAG、豌豆荚等下载时,就会频繁遭遇“风险提示”,让消费者面临“想要的软件下载不了,不想要的软件频繁推荐”的困境,此类“系统拦截”在信息层面对用户进行流量劫持,侵害消费者的自主选择权。

这种在应用分发的过度渔猎,也引来了应用开发者的断臂式硬刚。

近日,有不少网友发帖反映OPPO渠道服多款网易游戏停服,早在去年11月,网易旗下的《阴阳师:妖怪屋》曾发布OPPO渠道版本停运公告,随后多款网易游戏纷纷跟进。进入2025年,又有多款游戏相继在OPPO停服。

有行业人士分析,这或许与游戏行业传统安卓渠道“高分成”模式有关,分成比例最高可达50%,显著高于国际主流的30%。

而在海外中小开发者也曾饱受苹果税的困扰,但是这一状况正在悄然转变,欧盟对苹果的处罚,打破了苹果AppStore与谷歌GooglePlay的长期垄断,一年间欧盟第三方应用商店数量激增至47家。

反观国内,AI一日千里,让国内手机厂商有了对软件生态进一步货币化的筹码。

多家手机厂商自家的AI,已经挤进了AI原生APP用户规模增量TOP10,AI的出现,不但被他们看作硬件市场决胜的关键先生,也被他们当成了对改变软件生态格局,从中渔利的超级入口。

苹果、华为、vivo、OPPO都已推出各自的意图框架,但是,原子化服务能否被调用、调用顺序如何,取决于厂商的合作关系与利益分配,而非服务质量,从一开始已经扭曲了AI生态应用创新的激励机制,难免劣币驱逐良币。

毕竟里面利益巨大,前述大学生吐槽的开启无障碍模式的跑步软件,之后广告弹窗就没停过,电量和流量耗得非常非常快。这里面都是利润的来源。

手机的端侧AI,从无障碍功能滥用中,获取了巨大的竞争优势,这些都会转化为服务、流量分发的广告来源,以及商业优势。

作为底层系统掌控者,手机企业一方面利用系统级底层权限,强势推进入侵式AI,一方面通过拦截三方App导流的动作,收窄三方App获客的通道,使得中小应用生存空间遭受系统性挤压。

更重要的是,用户的隐私权,以及“自主选择应用获取渠道”的正当权利,也遭到了悍然侵犯。

手机企业应该找准自己的生态位置,如果硬件低价厮杀,指望圈住用户过度运营,从战略上看,就已经失焦了。再因为短期利益,侵犯用户隐私,把自己软件开发生态搅乱,应用体验的竞争力从何谈起。

这种不甘心本分,伸手太长的事,还是少做。

就如乔帮主所言,我们应该有“免于被某些程序侵犯隐私的自由,免于被某些程序浪费电池的自由”。我们也应该有免于被选择应用、免于被选择服务,免于被这种充斥着利益交换的入侵式AI,侵犯我们隐私甚至资产安全的自由。

只有当这些自由,得到尊重、正视,才能让AI的新世界,建立在宽厚、坚实的大地之上,而非架于流沙之上,最后白忙一场。

评论