我们错了:特朗普时代并不像乔治·奥威尔的《1984》。

当然,一开始两者之间的相似让人震惊。特朗普的得力助手凯莉安·康威(Kellyanne Elizabeth Conway)指出“另类事实”的存在时,似乎直接引用了“老大哥”(编注:出自《1984》)的对话。白宫新闻发言人斯派塞反驳了现场见证者以及照片事实,声称参加特朗普总统就职典礼的民众人数创造了记录,听起来就像是来自真理部的官员似的。

尽管这种反乌托邦式的对比不禁让人担忧,但在我们黑暗时代早期,它们还是带来了极大的满足感。打出奥威尔这张牌,不仅是借助些许文学复杂性来达到讽刺的效果,还对头脑正常的人们产生了有益的影响。这本小说早就预料到了特朗普胡说八道的做法,把当前的民愤与经典小说联系起来,似乎暗示我们已经预见到了特朗普的疯狂行为,这样我们就能理解他的吸引力了。对此成竹在胸之后, 不管未来还有些什么糟糕的事情,我们都能承受了。

现在,特朗普政府与奥威尔小说中的大洋国或玛格丽特·阿特伍德小说《使女的故事》中 Gilead 共和国统治阶层完全不像。这些虚构的恐怖独裁政府并不是通过其巨大的骗局表现出来的,而是他们的绝对指令、无孔不入的信息控制,和无比严谨的政府形象洗脑构成了他们主权的基础。唐纳德·特朗普只会引起持续的动荡。

就文学先例而言,我们应该直接跳过 20 世纪的反乌托邦小说,它们的可怕预言都建立在弥散性的统治之上。我们所处时代最突出的特点,并不是某个政党的独裁权力,而是某个人古怪的性格特征。每天早上,各方政治团体——他的家人、朋友,以及“心怀不满之人和失败者们”——必须应对特朗普拐弯抹角的声明、不切实际的承诺和不稳定的情绪。

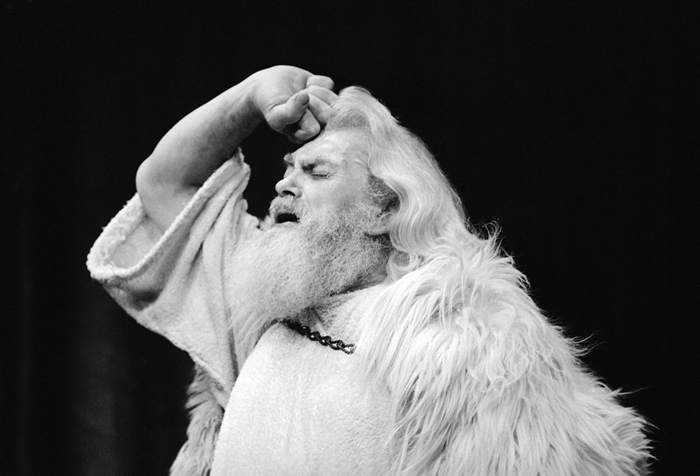

因此,最能反映美国现在经历的文学先例,并不是“老大哥”的僵硬图像,而是《李尔王》的跌宕起伏。在莎士比亚这部创作于 1605 年前后的经典悲剧中,我们看到了一个完全受到领导者不稳定思想状态影响的王国。正如李尔王一个女儿说的那样,“他那个时代最适合的状态就是鲁莽行事。”或者,就像 400 年后政客们对总统的观察那样:“无法预测……并不是性格古怪,而是其根本标志。”

一旦我们比较特朗普和李尔王,他们之间的相似点就会像宫廷上的随从一样一个个排列出来。最让人惊讶的是,这位不列颠老国王与美国新晋总统都是执着于个人奉献精神的统治者。就如他自己曾用典型莎士比亚式说话方式指出的那样,特朗普“跟这位伟大又忠实的怪人一样”。

特朗普的语言能力或许无法通过九年级的英语测试,但却是对李尔王相当中肯的描述。其实,这部悲剧的巨大危机,正是源于李尔王是这样一个怪人。《李尔王》开幕的场景与美国内阁成员和顾问们在宾夕法尼亚大道1600号总统住宅上献媚的行为有着惊人的相似之处:

“你们之中哪一个,”李尔王说道,“可以说是最爱我的?”

高纳里尔和里根极尽溜须拍马之能事,但是坚持原则的考狄莉亚(现实中令人心酸地代表这一角色的,则是联邦调查局局长小詹姆斯·布莱恩·科米)——却拒绝做出表示忠诚的承诺,于是立即被剥夺了继承权。(李尔王甚至都不愿等到肯特伯爵写份备忘录来为之辩护。)

现在就像《李尔王》一样,我们突然发现自己正在经历“当领导者变蠢”这一趋势盛行带来的混乱。针对特朗普与俄罗斯之间关系的调查,涵盖了迈克尔·弗林的丑闻和对詹姆斯·科米的调查,白宫方面不断给出荒谬的否认和令人摸不着头脑的要求。每天的爆料都比前一天更让人不安。我们只能从埃德加的黑色幽默中学习苦中作乐:“只要我们还能说‘现在真是糟透了’,那就还不是最糟的时候。”

就像李尔王的支持者哀求他那样,多少特朗普的支持者曾求他克制一下这股令人讨厌的鲁莽劲?但都无济于事。特朗普总统总是一次又一次地在最坏的时机气冲冲地跑到网上狂发一堆推特。

“假新闻!”“什么时候是个头?”“这是耻辱!”

“吹吧,风!涨破了你的脸颊,猛烈地吹吧!”

尽管带有无数的优势和他人的体谅,可特朗普却重复着李尔王怨天尤人的埋怨:“我是一个受到过于严厉惩罚的人”

看到这样一个伟大人物形象凌晨时分穿着浴袍独自在黑暗中徘徊,谁不会为他感到可怜呢?

或许你会说,现在还为时尚早。用考狄莉亚的话来说就是,“总有一天,深藏的奸诈会渐渐显出它的原形。”

值得注意的是,经过改编之后,观众们就再也不能欣赏到《李尔王》中的悲剧色彩了。近 200 年来,剧院上演的都是更加欢快的“李尔王”,这是经过那鸿·泰特大幅修改后的版本,而泰特本人也在 1962 年成为了英国的桂冠诗人。在泰特的版本中,李尔王做出愚蠢的决定后,熬了过来,并夺回了王位。考狄莉亚嫁给了埃德加。最终恢复了和平。#让李尔王再次伟大#

奇怪的是,在泰特“改进的”版本中没有了弄臣小丑的角色,但我们的时代需要这样的人。谁会用总统能听进去的方式,敏锐地向他提出建议呢?谁将平息他在推特上的怒气呢?肯定不是副总统彭斯;他更喜欢高纳里尔那一套,擅长溜须拍马,“那种油腔滑调的艺术。”而斯蒂芬·班农则坚持在白宫背后的竞争中扮演麦克白夫人的角色。

与此同时,我们不知道自己这个版本的《李尔王》将如何收场。毕竟,我们才刚刚拉开序幕。我们甚至不知道这场闹剧有多少幕,或者是否会有中场休息。现在,我们却都已经感到如坐针毡了。

在我们慢慢适应的同时,不妨想想:莎士比亚也不过是一直在转换情绪罢了。《罗密欧与朱丽叶》以喜剧开始却以悲剧结尾。《一报还一报》在大圆满结局出现之前一直呈现出暗淡无光的样子。

历史甚至比游吟诗人更难预测。与此同时,在忠臣肯特的帮助下,我们或许也能小小地为美国祈祷一番:“晚安,命运,求你转过你的方向来,再向我们微笑吧!”

(翻译:熊小平)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论