文 | 化妆品报 邹欣晨

“冒昧问一句:这些玩意到底是怎么合法的?”

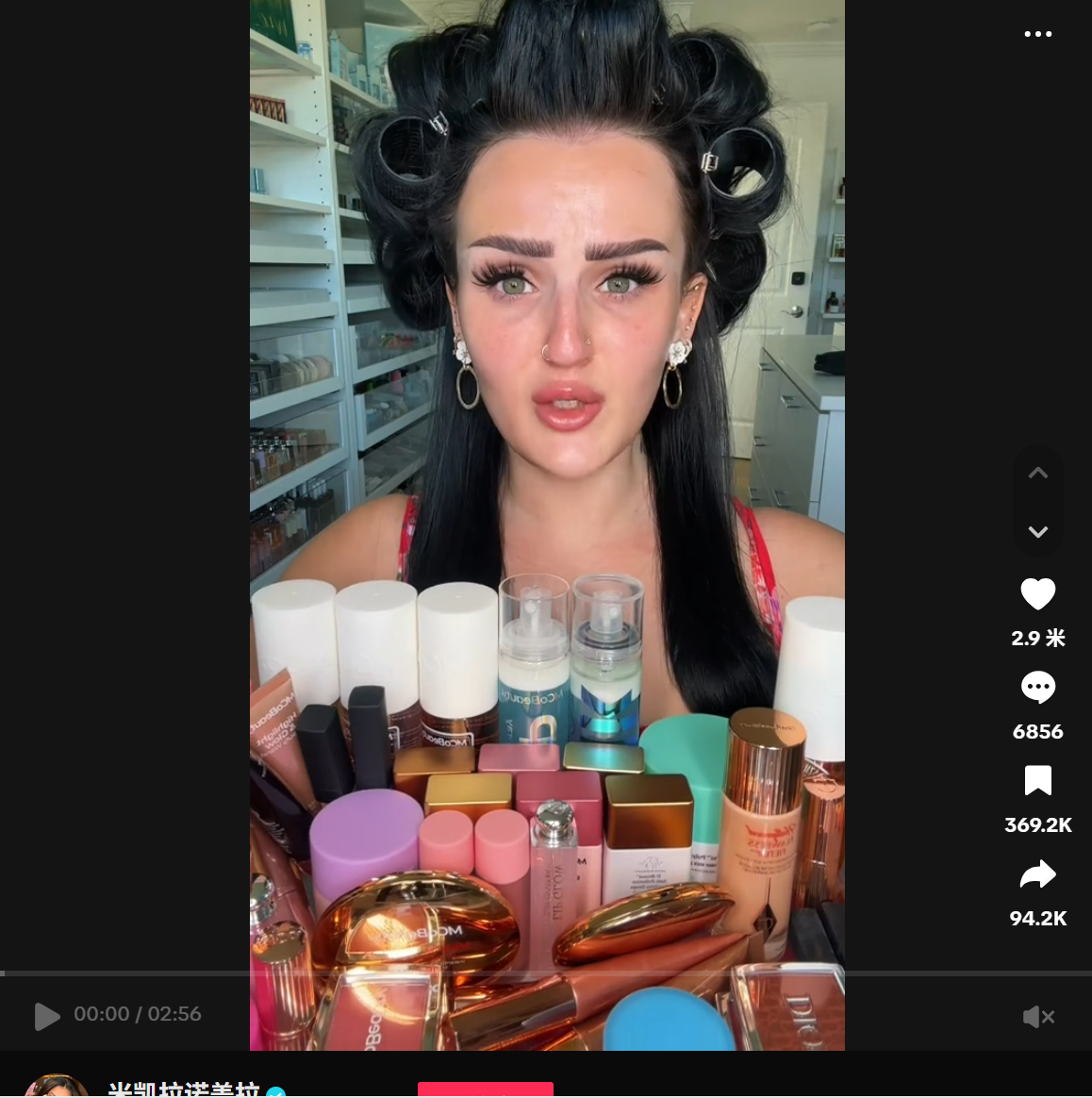

在TikTok上,该平台顶级美妆网红、拥有一千七百万粉丝的米凯拉·诺盖拉用标志性的波士顿腔调向屏幕前的观众质问。在她手中的托盘上,陈列着琳琅满目的美妆产品:其中不乏Nars、Dior、雅诗兰黛等“声名显赫”的大牌——以及与它们外观包装近乎相同的“平替”产品。

“这个品牌叫MCoBeauty,他们基本不做原创,完全就是‘复刻’其他品牌的爆款产品。”诺盖拉在视频中解释道。这句描述精准概括了MCoBeauty(下称MCo)的商业模式。尽管MCo自称,他们销售的是“平替”(dupes)——美妆爱好者用这个俚语指代高端美妆产品的平价替代品。

熟悉丝芙兰货架的人会认出很多MCo的产品,尽管丝芙兰并不销售它们——因为MCo提供了数十种明星美妆产品的“平替”,例如Sol de Janeiro最畅销的香体喷雾(拥有彩色液体和独特标签),以及雅诗兰黛经典“小棕瓶”精华。MCo的产品定价区间从3.5美元(约合人民币24.85元)的心形粉扑到20美元(约合人民币142元)左右的护肤品不等,而它们“仿制”的原版产品通常价格高出数倍。

过去两年MCo发展迅猛,如今已成为澳大利亚本土销量第一的美妆品牌,远远超越了美宝莲等“平价常青树”。该品牌于2024年4月进军美国市场,目前已入驻克罗格公司旗下约1500家连锁超市及塔吉特百货近2000家门店。在克罗格,它甚至已一跃成为销量前五的化妆品品牌之一;在塔吉特,它入驻不到一年即跻身畅销榜。该品牌同时在亚马逊平台及自有直销网站销售,并已登陆英国市场。

据《澳大利亚金融评论》报道,2025年2月,澳大利亚制药公司DBG Health以10亿澳元(约合人民币46.41亿元)估值收购了MCo。值得一提的是,DBG旗下拥有澳大利亚最大的仿制药生产商——这一收购举措也被澳洲媒体讥讽为“仿制药商买仿制美妆”。然而,DBG董事长兼集团首席执行官丹尼斯·巴斯塔斯似乎并不在乎这些“恶评”,他向媒体透露,MCo在截至2025年3月的财年收入已突破4亿澳元(约合人民币18.56亿元),堪称公司“摇钱树”。

MCo的崛起正值经济动荡时期,消费品整体——尤其是奢侈美妆品——对消费者来说,正变得越来越难以负担。据市场研究公司Circana称,庞大的美妆行业仍在扩张,但大众市场与高端市场正在“趋同”,消费者正寻求更实惠的美妆选择;市场研究公司英敏特的数据则显示,72%的美国消费者认为,价格实惠是“平替”产品的主要吸引力;53%的18至34岁美国女性消费者承认,自己曾购买过“平替”产品。

但MCo的问题在于,该公司不仅欣然接受其“平替”定位,更将这一概念推向极致,严重试探着美妆行业的“红线”之一。在过往,尽管有些品牌也热衷于推出大牌平替产品,但它们往往会谨慎调整其产品的外观,以免和“正主”过于相似——这一举措不仅是害怕诉讼,更因品牌形象是美妆行业所剩无几的重要差异化因素之一。

然而,MCo的极致仿品策略不仅是内容物“借鉴”程度过高,外包装更是几乎“一比一复刻”——MCo多数产品的外包装统一采用粉白配色,品牌名醒目呈现,右倾的无衬线字体末端点缀的句点,令人联想到曾风靡千禧一代的Glossier品牌包装风格。但拆开包装后,其瓶罐管状容器除MCo标识外并无统一的品牌标识。若不仔细辨认,这些包装完全可能被消费者误认为出自醉象、兰芝或Dior之手。

左:Dior唇膏,右:MCo的“平替”版本

如今该品牌的“极致平替策略”已引发多起法律诉讼,目前有两起针对它的诉讼正在进行中,另有两起已达成和解。但该公司始终对自身做法毫不妥协,不仅不带任何歉意,甚至态度强硬。

“通过让不同社会经济阶层的人都能接触到产品,我们正在提供一种创新形式,”VidaCorp北美首席营销官梅里迪斯·罗哈斯宣称。VidaCorp是DBG旗下运营美妆及个人护理品牌的子公司,罗哈斯则是MCo的“发言人”,常受邀接受行业媒体及播客采访。

尽管面临e.l.f、Milani、Essence、NYX乃至MAC等品牌的激烈竞争,罗哈斯仍然坚称MCo凭借“让奢侈品变得平民化”的理念脱颖而出。“我们不仅为消费者提供了更实惠的粉饼,更复刻了高价粉饼的质感、外观与功效,我称之为‘360度全方位体验’——我不觉得这种行为有错。”她如是说。

01 从原创起家,到大肆“模仿”

令人唏嘘的是,在因“模仿”大牌闻名之前,MCo曾经是美妆产品创新者。

其澳大利亚创始人谢莉·沙利文凭借在模特经纪公司担任接待员的经历,于1994年21岁时创立了谢莉模特管理集团。关于她后来进军美妆业的轶事版本不一。据近期她本人在播客所述,她注意到模特们用吹风机加热普通睫毛夹时会烫伤眼皮。沙利文本就计划创立美妆品牌,于是在2002年推出加热式睫毛夹,并邀请凯莉·米洛、艾尔·麦克弗森等澳洲名流代言。随后,该品牌被命名为ModelCo,其“罐装美黑喷雾”在当时堪称前沿产品。该品牌以亮粉色产品包装和时尚基因定位,一度在当时取代澳洲传统老牌化妆品,在澳大利亚和欧洲大获成功,但在美国知名度不高。2016年,ModelCo与后来的Rhode品牌创始人海莉·比伯(当时还叫海莉·鲍德温)发布了联名彩妆系列,并于2018年与时装设计师卡尔·拉格斐合作。

沙利文注意到,ModelCo所定位的高端美妆市场竞争日益激烈,而“轻高端”品牌(指定位高于大众品牌如美宝莲,但比高端品牌如雅诗兰黛等便宜)则不足。疫情暴发前夕,她推出副线品牌MCo,并通过澳大利亚连锁超市Woolworths销售。MCo自创立之初便主打“大牌平替”概念,但直到2021年澳大利亚知名喜剧演员塞莱斯特·巴伯签约担任品牌大使后,该品牌才真正引起关注。

此时,DBG集团开始关注该品牌。巴斯塔斯最初计划收购一个护肤品牌,意图借此“拓展相邻品类”,进军DBG拥有庞大客户群的澳大利亚药房市场。但当他目睹MCo在本国市场销量超越巴黎欧莱雅、露华浓等品牌时,便看到了一个“复制”成功并打造更大事业的机会。“我喜欢开发高销量产品,”巴斯塔斯坦言。

2022年,DBG Health以3000万澳元(约合人民币1.39亿元)收购MCo半数股权。2025年2月又对沙利文的公司(拥有MCo和 Modelco两个品牌)进行了全资收购。收购后,DBG关闭了高端品牌ModelCo,沙利文则离职签约好莱坞经纪公司CAA。她向《福布斯》澳大利亚版透露,希望与名人合作推出美妆品牌。

与快时尚零售商类似,MCo同样依赖快速上市策略抢占市场。“我们可以在大约六个月内将产品从概念转变为上架销售,这堪称行业领先水平,”MCo美洲区执行副总裁格雷格·巴克表示,并将其归功于其由200家供应商组成的网络——尽管这一速度仍远慢于快时尚,后者可在数日到数周内完成产品生产——而传统美妆品牌的新品上市通常需耗时两至三年。

“但不要称MCo的产品是‘廉价’的——我们深知必须满足低价位需求,”巴斯塔斯声称,“但若要通过牺牲利润来确保产品品质,我们也会这样做。”

02 引行业众怒:知识产权必须被维护

令人吃惊的是,MCo彻底拥抱自身“模仿者”定位的行为不仅体现在产品上,它甚至模仿其他品牌的营销策略——包括模仿明星代言人!它聘请了擅长复刻流行明星妆容的美妆博主索菲娅·迪维恩,让她扮成美国知名女歌手萨布丽娜·卡彭特的模样在纽约街头游荡“戏弄”路人,该品牌还派出假冒的蒂莫西·查拉梅参加这位明星的仿妆大赛,并在现场派发自己的产品。

今年,该品牌更加肆无忌惮地“模仿”了亚马逊会员日,宣布4月4日为“全国平替日”。 罗哈斯透露,MCo将全线产品定价为4.44美元(约合人民币31.5元),导致官网销量暴涨10000%。作为“平替日”活动的一部分,MCo还发布了一段宣传视频,视频中年轻时尚的女性宣称:“这不是平替(dupe)——这是‘仿雅品’(dupé)!”这一宣传词不得不令人联想到2023年Olaplex品牌的营销策略:这个被大量仿制的护发品牌向网红寄送名为Oladupé的产品,以此证明其配方不可复制。

被仿冒的品牌对此作何感想?“他们气炸了!这根本就是抄袭。”美妆撰稿人、播客《Gloss Angeles》联合主持人柯比·约翰逊直言斥责。她指出,众多美妆创始人耗费数年打磨视觉识别体系,这往往是决定品牌成败的关键,更是他们的毕生心血,目睹成果被抄袭,难免令人愤慨。

对此,作为“平替”最大“受害者”之一的品牌夏洛特蒂铂丽(下称CT),于今年年初即发起“传奇有因”(Legendary.For a reason.)“反模仿”行动。其品牌创始人夏洛特·蒂伯里当时向媒体直言:“我是创新者而非模仿者!平替产品根本是在欺骗消费者。”值得注意的是,MCo官方网站畅销榜中,至少有五款产品是CT旗下产品的“平替”。

据《澳大利亚金融评论》报道,澳大利亚品牌Chemcorp与隶属高丝集团旗下的彩妆品牌Tarte Cosmetics均已起诉MCo并达成庭外和解,MCo也在事后确实对部分涉案产品做了更改。如今,指控MCo抄袭多款产品的Glow Recipe与Sol de Janeiro两家品牌正对DBG提起诉讼。

03 “平替”相关法律仍不完善,灰色地带难监管

美国东北大学法律与媒体教授亚历山德拉·罗伯茨在《纽约大学知识产权与娱乐法期刊》发表的论文中指出,MCo的行为属于“高风险仿制”——已接近侵犯其他品牌知识产权的边界。

“我们并非要混淆或者欺骗消费者购买非预期产品,我们只是想为他们提供比其他品牌更全面的替代方案,”格雷格·巴克辩称,“在创新流程的每个环节,我们都严格遵循法律建议,确保不越界。”

罗伯茨在采访中则反驳道:“MCo Beauty的行为并不值得提倡,它们完全是游走于法律边缘,而且它们对此是‘明知故犯’。”

实际上,美妆行业内关于“平替”的官司早已成了“老大难”——戴森与SharkNinja就其美发工具的相似度问题“缠斗”多年;贝玲妃因其一款睫毛膏设计的相似而起诉e.l.f. Cosmetics但最终败诉;CT则成功起诉了Aldi侵犯其一款压花眼影盘的版权。

这些诉讼通常涉及商业外观(品牌整体包装)与商标(可受保护的文字及符号),以及这些元素是否会导致消费者对品牌产生混淆。

然而,这其中可能有很多可供咬文嚼字之处:2024年,受聘于MCo的律师伦·曼奇尼接受澳大利亚广播公司专访时,为MCo与CT产品相似的外观辩护。他解释称,CT虽对“Hollywood Flawless Filter”这一广告短语持有商标权,但单独使用“flawless”一词并不构成侵权——而MCo产品就被命名为“Flawless Glow”。

甚至“平替”这个词本身,从法律上讲,也可能被曲解。罗伯茨指出:“因为消费者会在各大社交媒体平台将涉事品牌推荐为‘平替品’——而这恰恰可以被公司利用,作为自己并未侵权的证据,”她说。“正因为它被宣传为‘平替’,这证明消费者普遍知晓它和‘正主’的差异性,因此,进行仿制甚至抄袭的品牌反而可以借此证明不存在混淆消费者视听的风险。”

巴斯塔斯则辩称,MCo等公司并未蚕食高端品牌的销量。“我们吸引的是原本接触不到高端产品的消费者群体,”他表示,“相反,当他们经济条件允许时,很可能会转向购买‘正主’的大牌产品。”

但是,品牌能够这样做并且逃脱法律制裁,就意味着它们应该这样做吗?“当我看到这些抄袭货色时,我只觉得这是偷懒,”美妆播客主持人约翰逊评价MCo时直言,“我认为我们的法律存在的漏洞太多了,业界与监管机构亟需进行深刻反思,对产品外观设计和包装的模仿行为制定更为清晰的鉴定标准与更严厉的惩罚措施。”

美妆“平替”的狂欢背后,是行业必须正视的隐忧与责任。MCo的案例清晰地表明,当“平价替代”策略演变为对知名产品包装、形态乃至营销概念的极致模仿时,它已不再是单纯的商业创新,而是在系统性地质疑并挑战知识产权保护与公平竞争的边界。这种行为不仅窃取了原创品牌经年累月投入所构建的品牌资产与视觉心血,从长远看,更会挫伤整个行业进行真正产品创新的积极性,最终导致“劣币驱逐良币”的恶性循环。

评论