六一儿童节刚刚过去不久,这个节日对于我们这些成年人而言可真是满满的回忆杀!以至于到今天,老气横秋的Fisher哥还沉浸在节日的余绪里不能自拔。周末这两天呆在家,陪着孩子看丰子恺的画作时,很自然的就有了一个很切实际的幻想:想多做几天的小屁孩,当然还是希望在丰子恺先生的画里。

Fisher哥从小就听人说过,艺术家的楷模应该是这样的:唐伯虎的美人儿,米元章的山水,刘石庵的扇面儿,郑板桥的竹子。但是对Fisher哥而言,以上这些人因为年代相隔太远,“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,这些艺术家已是虚无缥缈的影像,反倒是近代一些画家,比如说丰子恺先生的画作,却成为我茶余饭后把玩不厌的日常,并且每每在儿童节这天让人生出无限怀念,为什么?丰子恺先生的画里有小人!

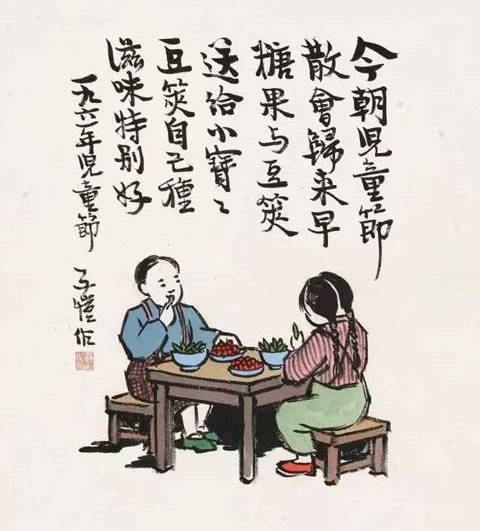

说到六一儿童节,丰先生为儿童节创作了一副画,配打油诗如下:

今朝儿童节,散会归来早。

糖果与豆荚,送给小宝宝,

豆荚自己种,滋味特别好。

这一天儿对儿童们而言简单是天外福音:平时不准多吃的糖果这天管够,平时吃饭时口里淡出个鸟来,这天居然变魔术一样的有一桌丰盛的饭菜——如果孩子们这天开口要摘月亮,估计家长们也会很听话的搬个梯子爬到天上去。

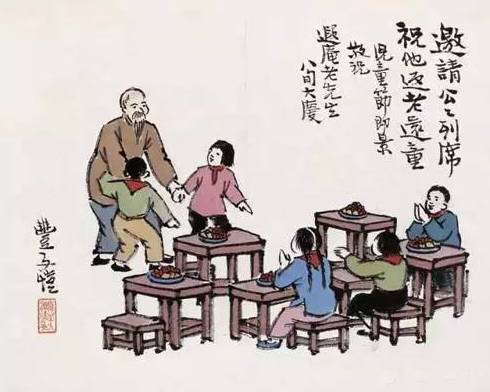

关于儿童节,丰先生还有另一张画,名曰《儿童节即景》,作画人语:邀请公公列席,祝他返老还童。

你看,我们想到儿童节是孩子们的节日,孩子们想到这一天也是老人的节日,孩子和老人在这一天开心地团聚在一起,老少皆乐,这个节日才有特别的意义。

丰先生的画中,有童趣,有回忆,着笔不贪图技巧,但是形像俨然,让人徒生怀念。

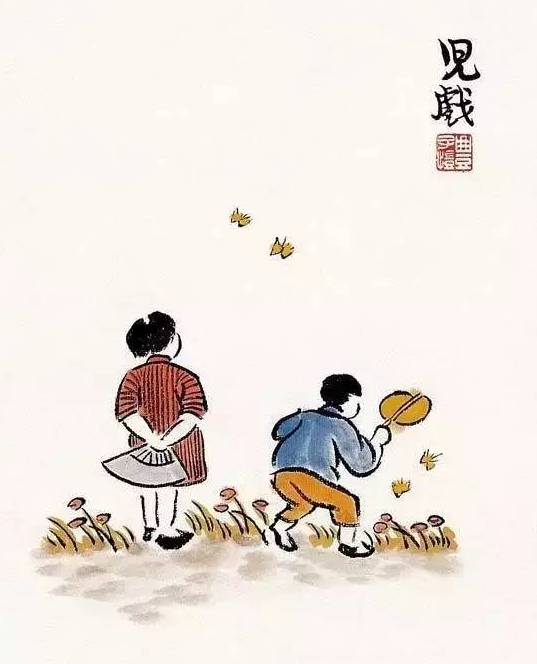

在《儿戏》中,丰先生生动地再现了两个儿童用扇子扑蝴蝶的场景:前面的这一个蹑手蹑脚,后面的这一个屏息观望,画面的代入感很深,和唐诗中“银烛秋光冷画屏, 轻罗小扇扑流萤”的凄清意境相比,这种“生活中的艺术”弥足珍惜。

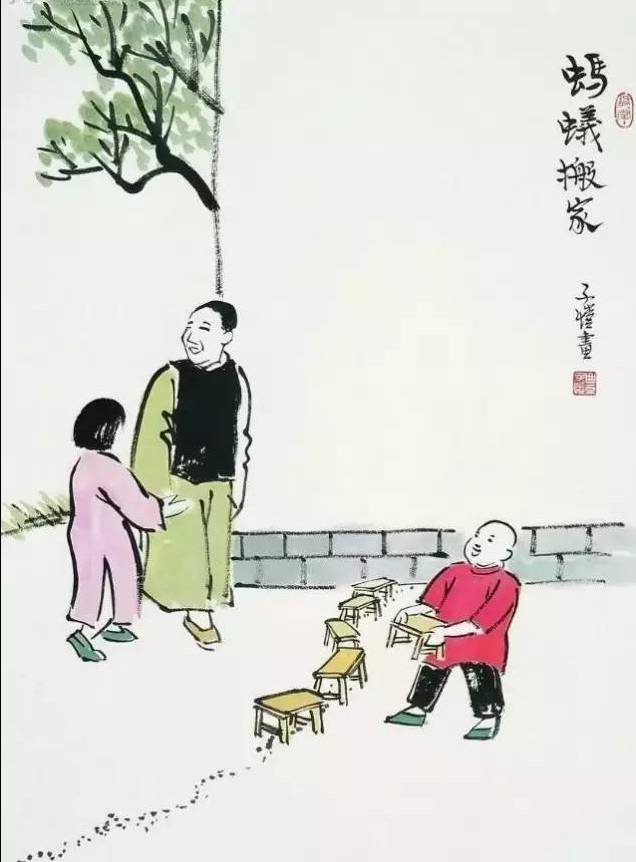

儿童们的游戏,是丰先生的画作中一经贯之的主题,比如说我们小时候都看过蚂蚁搬家吧?就兴蚂蚁搬家,不兴我也搬些凳子?

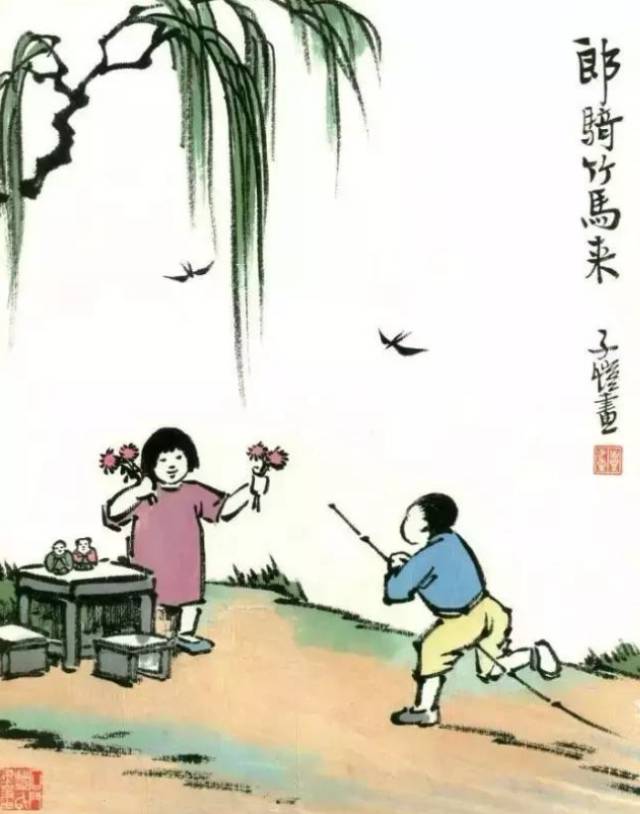

还比如说小时候我们都玩过过家家吧?还记得小时候陪你玩游戏的小女孩吗?多年后当你听到“谁把你的长发盘起,谁给你做的嫁衣”时是否也有些怦然心动呢?

当然,对天底下所有的孩子们而言,一年中最值得期盼时光就是过新年、放鞭炮了:男孩子点火,女孩子执竿,胆小的孩子在一边围成一圈观看——只是这样的时光如今也一去不复返了。

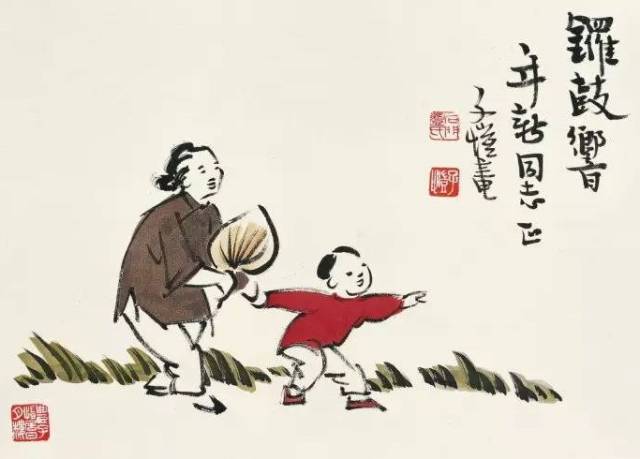

那时候在乡下,一听到锣鼓响,就急急的拉着奶奶的手想马上就扑过去:

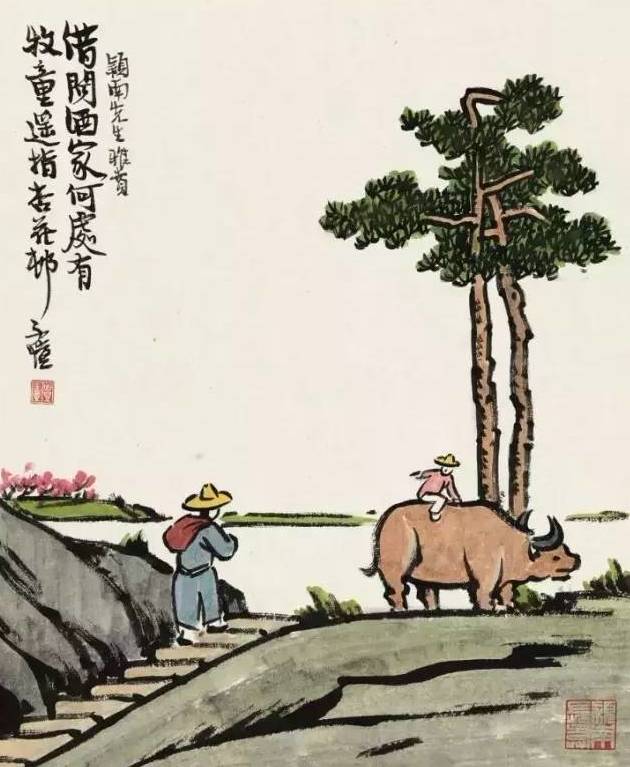

那时候,一起骑过牛,一起吹过向笛:

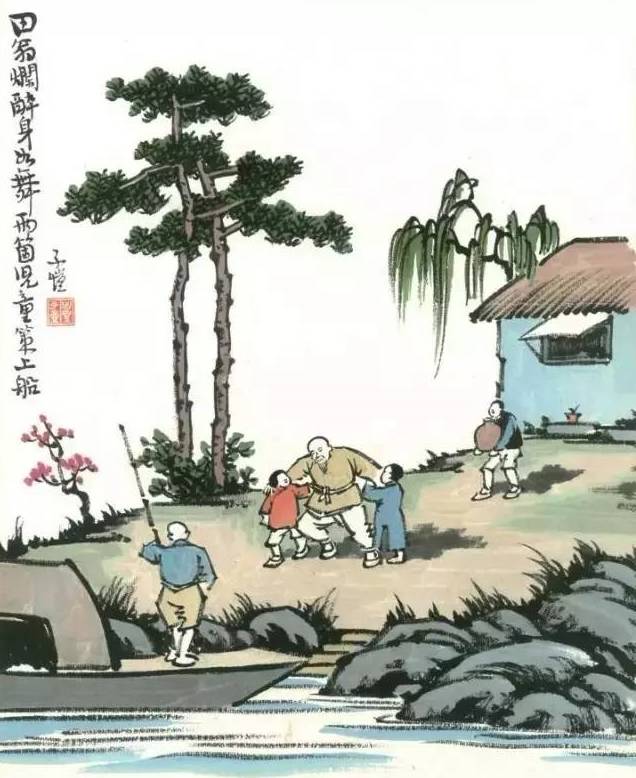

那时候,一起扶过烂醉如泥的老爹:

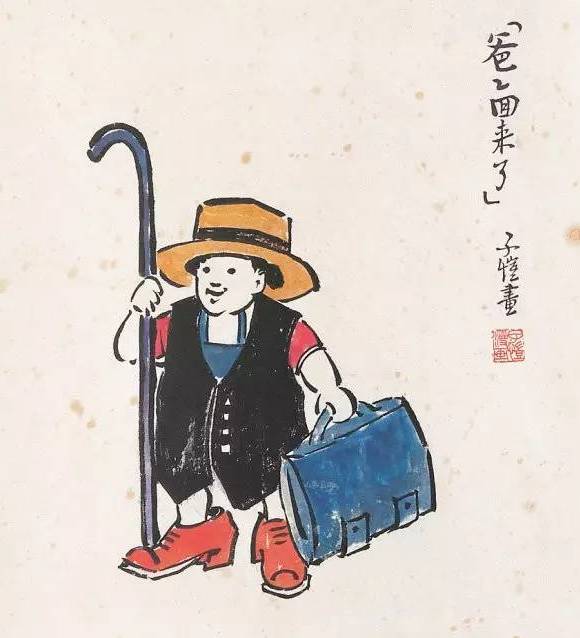

那时候,爸爸回到家后,就想把爸爸的一身行头搬到自己身上,弄得自己像个黑白电影里的卓别林似的:

后来,我们长大了,终于还是一个个都上学去了。在学校里,一天到晚缠着老师问东问西的,有些东西老师都是难以启齿的:

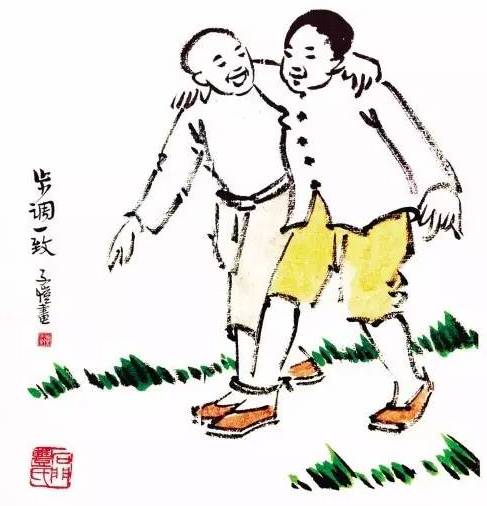

也曾和另一个小伙伴特别要好过,都说一个裤子里穿不出两种人:

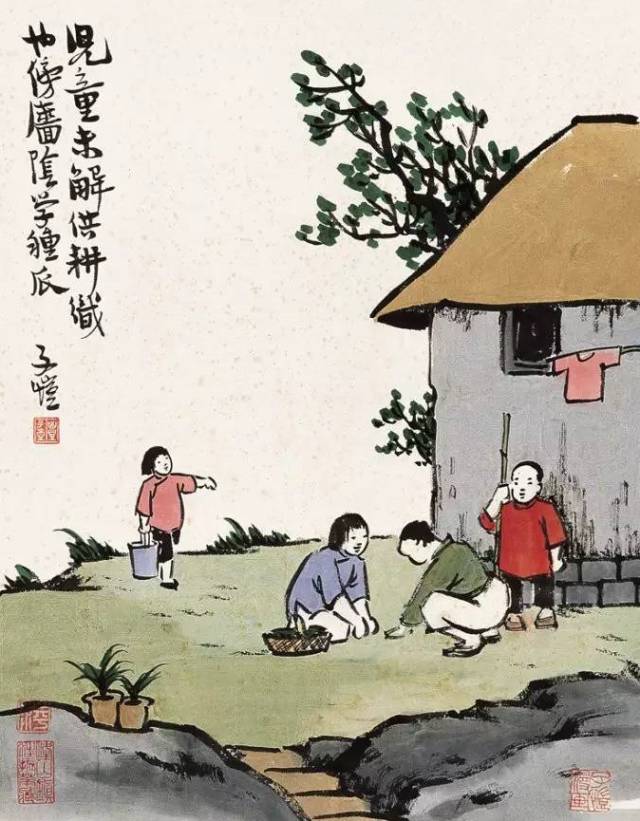

那时放学回到家,一放下书包只知道在房前屋后疯玩,你耕田来我织布,日子就这样一天天的过去了:

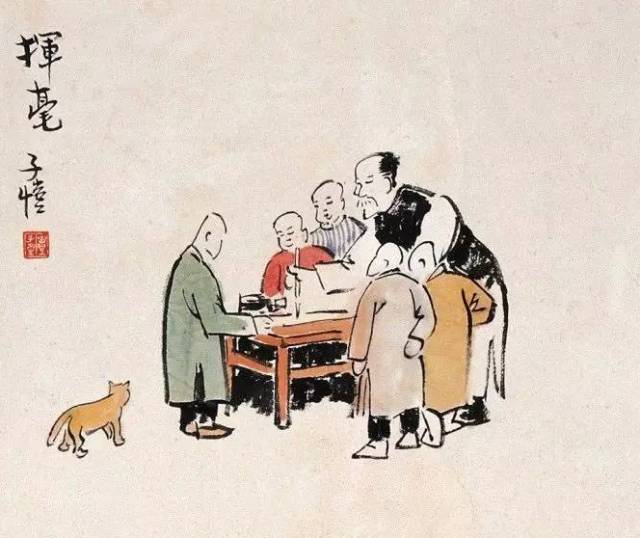

因为识了一些字,也开始一脸崇敬的看着那些泼墨挥毫的老先生:

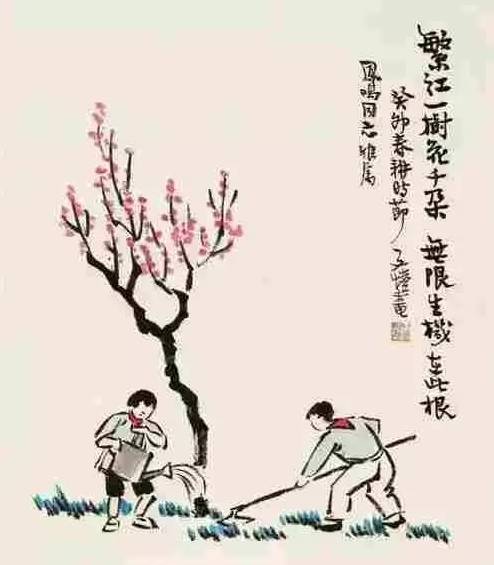

也开始在开春的时候,种下新一年的希望,并且深刻的记住了“一年之计在于春,一日之计在于晨”这样有哲理的谚语。

那时候最期待的,就是吃完饭后,兄弟姐妹们围在一起:我们坐在高高的谷堆上面,听妈妈讲那过去的事情。

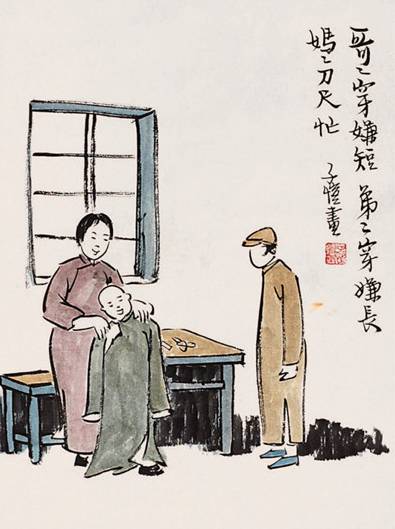

后来家里又添了弟弟,自己的旧衣服终于也派上了用处:

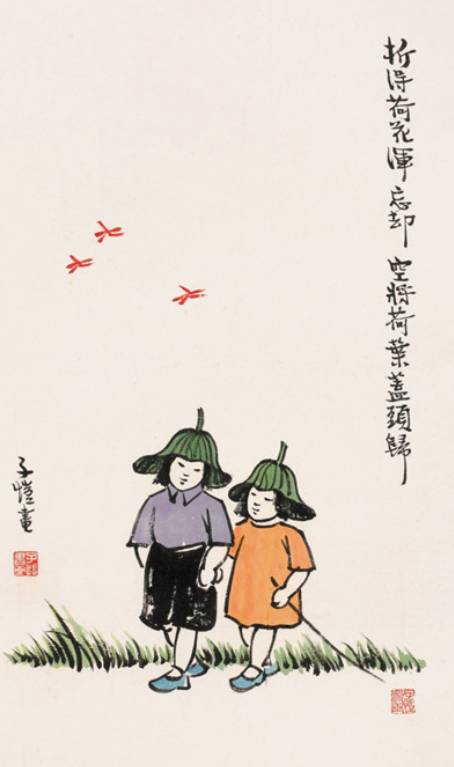

再后来,一起放过的风筝,一起戴过的荷叶,都成了不可多得的记忆:

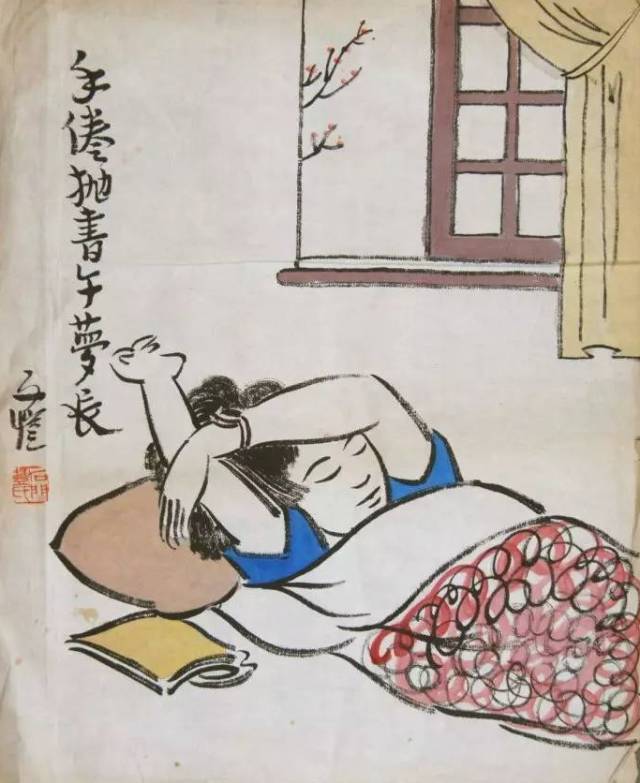

唉,童年已不再,长大空劳神!

好在,我们还有丰子恺先生的画作,孩子们通过先生的画作,也会感知到童年还是那只和我们一直躲躲藏藏的猫,总有一天,孩子们会找出它来的!

本文作者:Fisher

评论