为什么宋瓷之色,似能看到,似又摸不到,如此难以捉摸?这是小学僧常向舍爷请教的一个问题。

“因为宋瓷是“无色”,从无中看到有,从墨中看到多彩,从枯看到荣,从空白看到无限可能,这是宋的审美”舍爷说。

带着对舍爷高论的似懂非懂,一头雾水的小学僧前些日去看了首博《美 好 中华——近二十年考古成果展》,结合蒋勋老师《美的沉思》一书,从中国人审美变迁的历史,对于中国高古瓷从釉色到造型所呈现的时代特点,有了进一步认识。

魏晋丨文人艺术的开端

小学僧以前跟着舍爷参观了不少博物馆中的魏晋时期陶瓷器,总体感觉那个时代的作品“很有艺术想象力且脑洞很大”。

大口张开、身上带着翅膀,胖墩墩的青瓷虎子;毛发葱郁、望着体型比自己大好几号的虎子,眼中面露惊恐的青瓷翼狮;跟动物园猴山一样热闹的青瓷魂瓶;体型好像UFO的蛙形水盂;文人与自然生活意趣十足的青瓷竹篓水盂……

浙江安吉上马山古墓群出土魏晋时期青瓷虎子及狮子形水丞

浙江安吉上马山古墓群出土魏晋青瓷魂瓶

魂瓶是带有宗教性质的明器,又称魂亭、谷仓罐。器物造型由东汉五联罐演变而来,上面堆饰亭台、房屋、人物、动物。有子孙繁衍、六畜繁息之意。

魏晋时期陶瓷器的艺术创造力,得益于“由汉代的民间文艺逐步开始转向文人创作”,简单说就是文人参与到工匠的艺术创作,不仅是陶瓷器,文学、音乐、书法等诸多领域都呈现这种特点。我国伟大的文学家、思想家鲁迅,用“为艺术而艺术”来总结这个时代。

“曹丕的一个时代可说是文学的自觉时代,或如近代所说,是为艺术而艺术的一派”

——《而巳集》

浙江绍兴禁山早期越窑遗址出土魏晋蛙形青瓷水盂

魏晋真的是艺术家大爆炸的年代,陶渊明、王羲之、竹林七贤……随便一个名字都足以震古烁今。魏晋时期的艺术家们,向西汉时期那种艺术服务于纲常伦理教化(助人伦教化)发起挑战。

浙江绍兴禁山早期越窑遗址出土魏晋竹篓形四系青瓷水盂

“‘美’从道德的范畴中被解放出来,艺术的各种媒体——声音、色彩、线条、文字,也都从‘意义’的桎梏中解放出来,自由地翱翔发展。”

——《美的沉思》蒋勋

唐代丨规则下的奔腾

站在唐代坐标上,回首汉绿釉的厚朴,远眺宋瓷的素雅极简,唐代陶瓷器——特别是唐三彩釉陶,通过黄、绿、褐、蓝等釉料自由流动融合,放射般的色彩,给感官上带来一种强烈的自由浪漫的气息。

“在中国历史上,从未有一个时代这样奔腾佻达,把感官做最激烈的煽动。”

唐三彩骑乐俑

唐三彩骑乐俑,人物体型及面庞流露出富态之像,喜怒哀乐见于表情,亦或显现一种陶醉其中的状态。多种釉料涂染的衣服颜色,以及人物坐下健硕的马匹,均传达出一种经济繁荣、疆域辽阔的盛世语言。

相比魏晋南北朝人天马行空般的想象力,唐三彩、李白诗句等盛唐文化艺术所传达的这种似乎有些叛逆且不受束缚的自由审美,并没有留于粗野浮嚣,而是在稳定的规则基础上进行的。有些矛盾、有些对立,但不越界。正如《论语》中所讲的,“从心所欲不逾矩”。

“李白与杜甫,也许加起来才构成一个真正的盛唐……似乎我们在唐代看到的常常是这样极端的对立与矛盾,但是狂妄中有收敛,拘谨中有叛逆的向往,两者的完美互动才正巧是一个‘从心所欲不逾矩’的大唐世界。”

宋金元丨无色之色

每当人们在探讨宋代这些青、白、黑、褐等单色釉瓷器时,总会涉及“极简”一词,而在这极简的背后,是中国人对于审美所完成由繁到简、由实到虚,由有色到无色的革命。

北宋耀州窑青釉瓜棱注壶及莲花温碗

北宋耀州窑青釉刻花盖碗

北宋耀州窑青釉刻花渣斗

耀州窑位于今陕西省铜川市黄堡镇,唐代开始烧制黑釉、白釉、青釉、茶叶末釉和白釉绿彩、褐彩、黑彩以及三彩陶器等。宋、金以青瓷为主,北宋是耀州窑的鼎盛时期,其曾为朝廷烧造“贡瓷”。后经金、元、明、清,终于民国。耀州窑于宋代的装饰技法主要有:刻花、印花、划花及模印刻划相间,其中以刻花、印花为代表。

看过唐三彩器,再看宋的单色釉瓷,会感受到强烈的写实与抽象、繁华与淡远的反差。从唐代到宋元的书画艺术上,更为直观地揭示了陶瓷器上的这种审美反差。

“唐以前绘画重视色彩,唐以后,中国绘画却努力摆脱色彩——从色彩过渡到水墨……此后一千年,中国绘画竟是以‘无色’来作为它的主流的。”

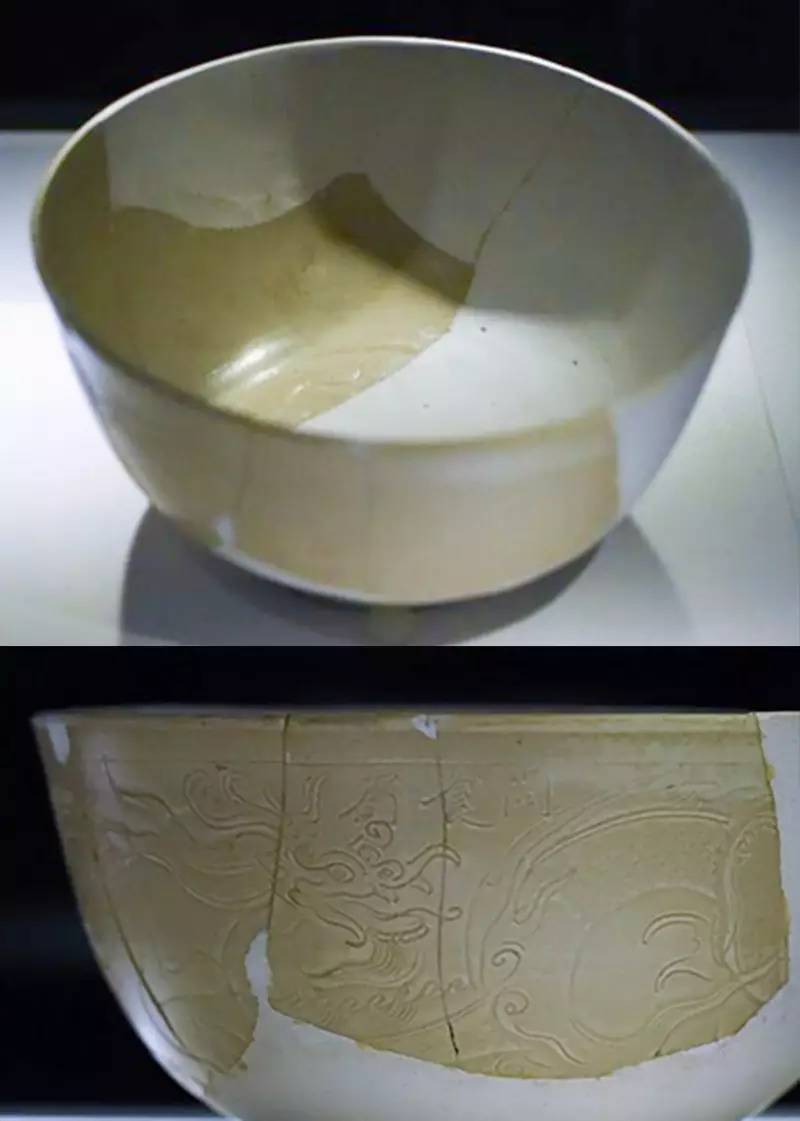

北宋定窑白釉梅瓶

北宋定窑“东宫”款白釉刻花龙纹瓷盘

北宋定窑“尚食局”款刻龙纹瓷碗

北宋定窑“尚药局”款白釉瓷盒

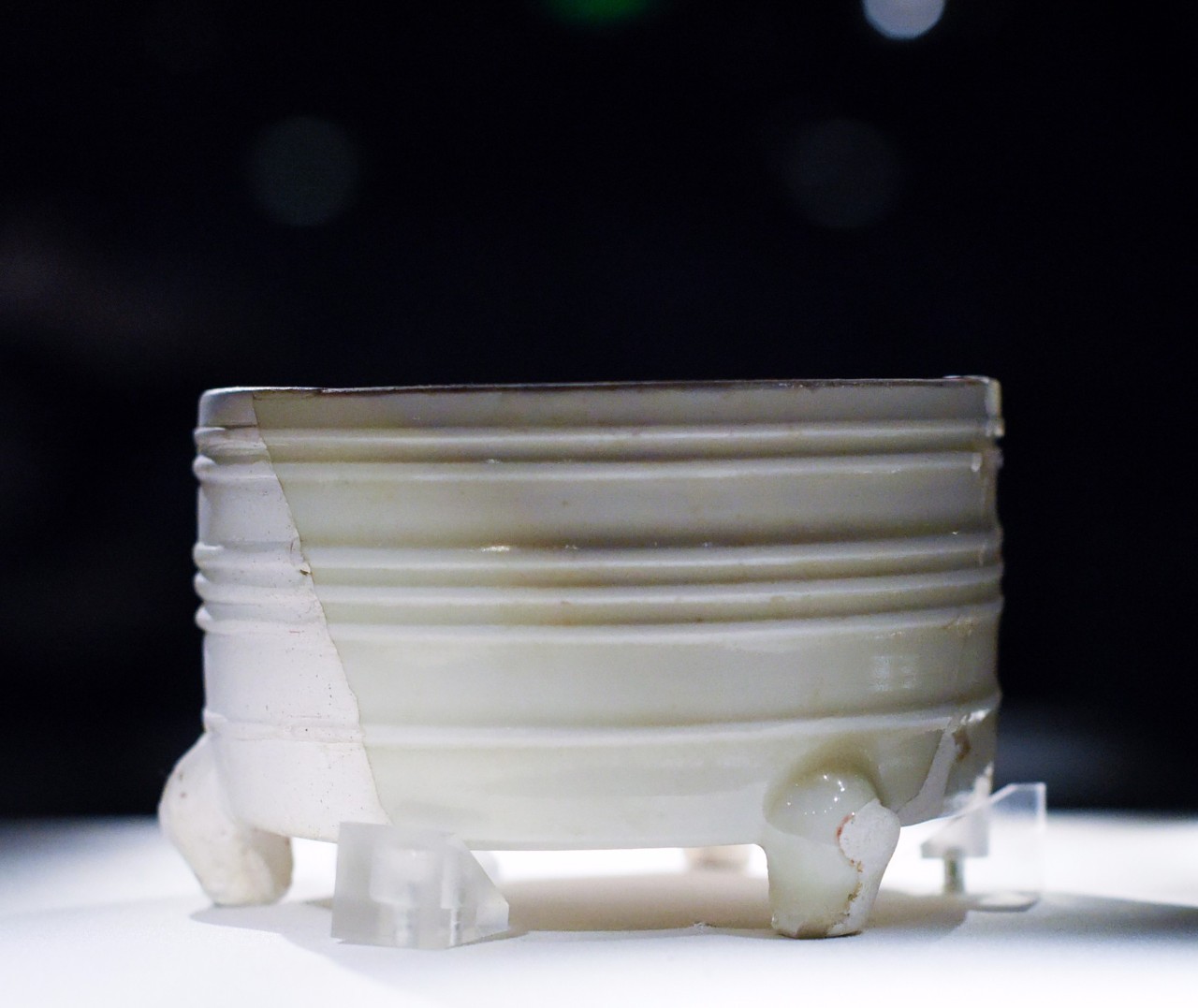

北宋定窑弦纹三足炉

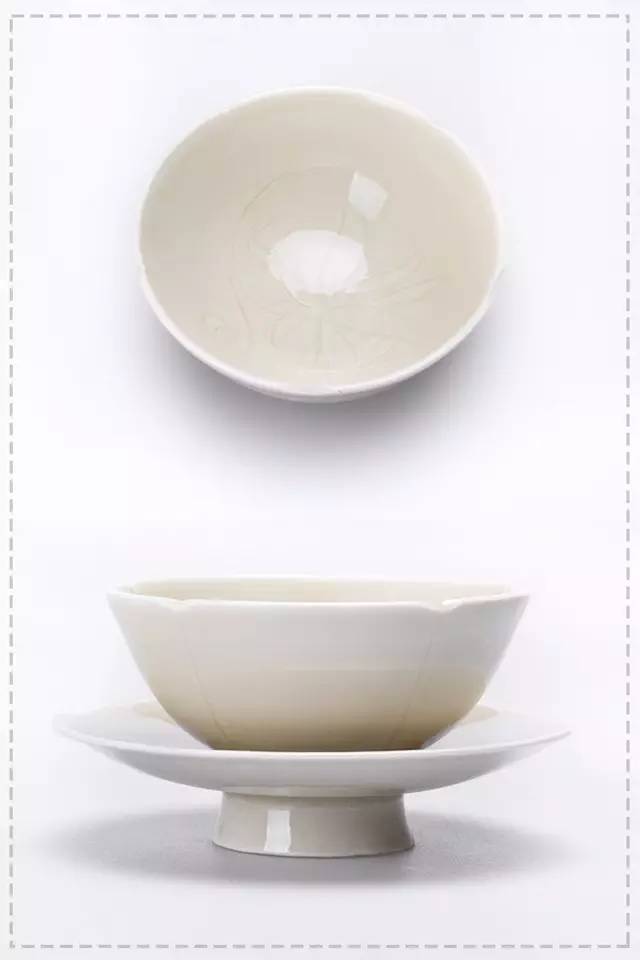

宋代白瓷盏及盏托

定窑窑址在今河北曲阳,创烧于唐,极盛于北宋及金,终于元,以产白瓷称著,兼烧黑釉、酱釉和釉瓷。定窑瓷应用有多种装饰技法,其中以白釉印花、白釉刻花和白釉划花为主,还有白釉剔花和金彩描花,纹样秀丽典雅。

了如三舍制定瓷葵口品茗杯

此品茗杯全手工制作,葵口,器壁自口沿处向底足部圆润内收,底部设圈足。杯内底采用传统刻花技法,刻绘植物花卉纹饰。花卉植物曲线自然,呈现弯、转、蔓、伸等姿态,生机盎然。在器物外壁,对应每个葵口,同样应用划刻技法,装饰弦纹。弦纹配合葵口,让器物外壁呈现出有如花瓣般的造型效果。 全器整体施釉,观其釉色,白中见有米黄色,颇得传统定窑釉色之风。纵观整体,从腹、圈足等处的曲线造型来看,手作韵味十足。

唐以来禅宗的发展,让中国人开始以更为深沉和静观的态度来思考这个世界,中国艺术也达到一种“有机会对形式与技法做更大舍弃”的境界。

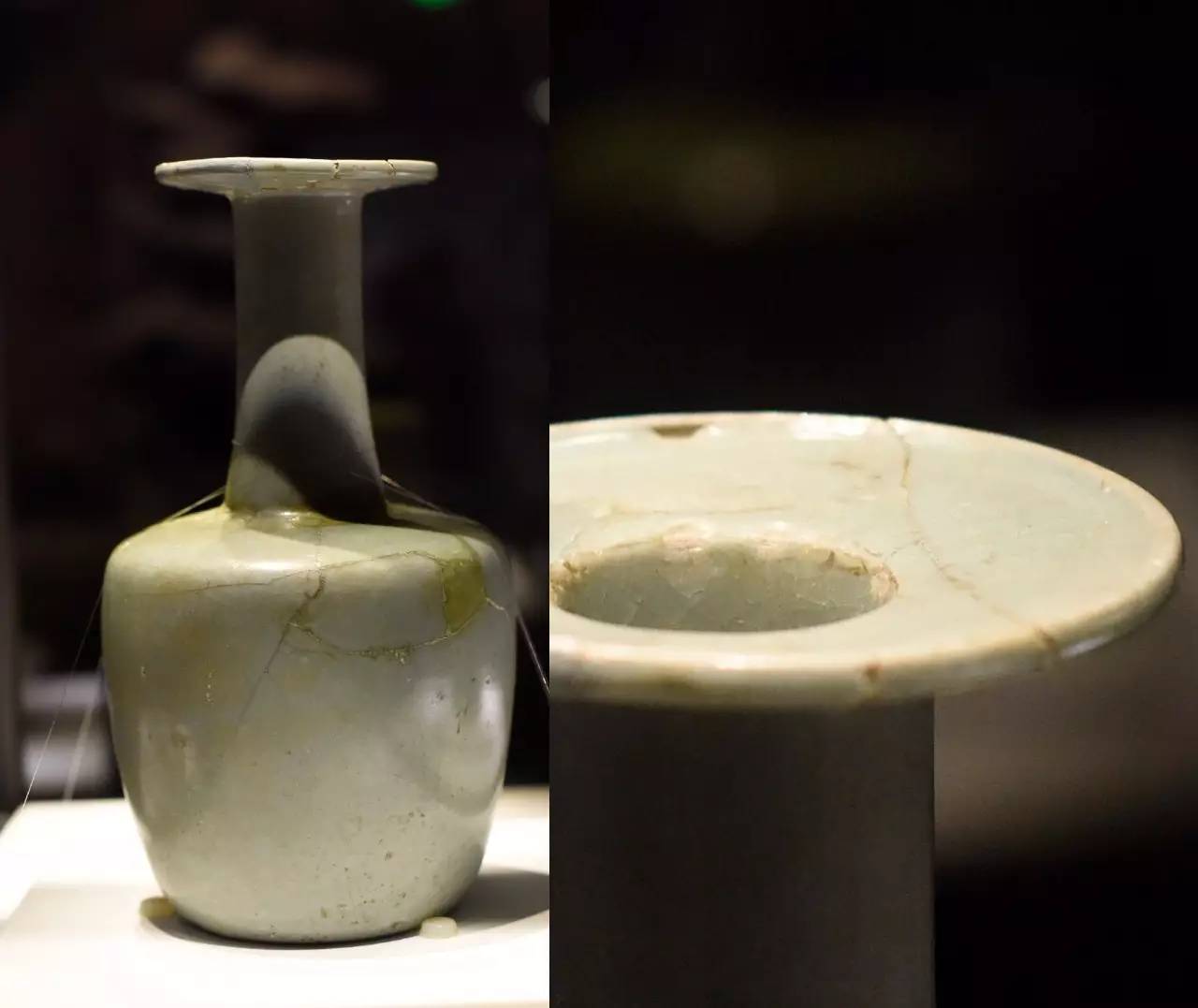

北宋汝窑天青釉纸缒瓶

北宋汝窑天青釉莲花温碗

汝窑烧造温度相对较低,大约在1200~1250摄氏度,胎体呈香灰色,釉层较厚。对于汝窑神秘的釉料,南宋周辉在《清波杂志》有载:“汝窑宫中禁烧,内有玛瑙末为釉”(清凉寺汝窑附近,确实发现有玛瑙矿)。根据后来的科学分析,汝窑釉料中因含有氧化铁和极少量的二氧化钛,所以会形成汝瓷的天青釉面。

耀州窑之刻花、定窑之白、汝窑之雨过天青、北方窑之玄黑变幻……无不是把形式与色彩降到极低的限度,从“空白”的“无色”中看到无限的可能,这是脱始于自然和哲学的审美意趣。柳永《八声甘州》中的那句——“是处红衰翠减,苒苒物华休”,不正是印证了这种无色之美。

金代磁州窑系黑釉瓶

磁州窑系黑釉油滴盏

元代磁州窑系黑釉铁锈斑碗

“宋元人爱上了‘无色’,是在‘无’处看到了‘有’;在‘墨’中看到丰富的色彩;在‘枯木’中看到了生机……”

结语

中国陶瓷艺术浩如烟海,釉色、器形、工艺、窑口、流派之复杂,穷一生之力也只能管中窥豹。但或许我们可以找到一个角度,打破““五色令人目盲”的干扰,来找到古人造物的精神与审美密码。

文图为茶边求原创。

评论