文|脑极体

我刚入行做科技媒体那会儿,技术人员们接受采访,大多都对我们这群舞文弄墨的人格外体贴。谈及技术细节,会习惯性地补上一句“我简单点讲”。这种不假思索的降维解释,像一面镜子,照出了文科背景在科技领域的边缘位置。

这种边缘感,在科技公司里做技术公关的人体会得更深。

来自企业公关朋友的吐槽里,总少不了一个词,就是:憋屈。他们所擅长的传播、创意、沟通等能力,大多由文科教育打磨而成,但在技术主导的组织里,却总被划归为辅助。对内要迁就、配合研发的节奏,挤不进核心,没啥话语权;对外又要维护好媒体关系,把自家晦涩的技术对外讲清楚,两头周旋,里外受气。

如今风向悄悄变了。一种奇特的文科崇拜,正在理工科群体中蔓延。

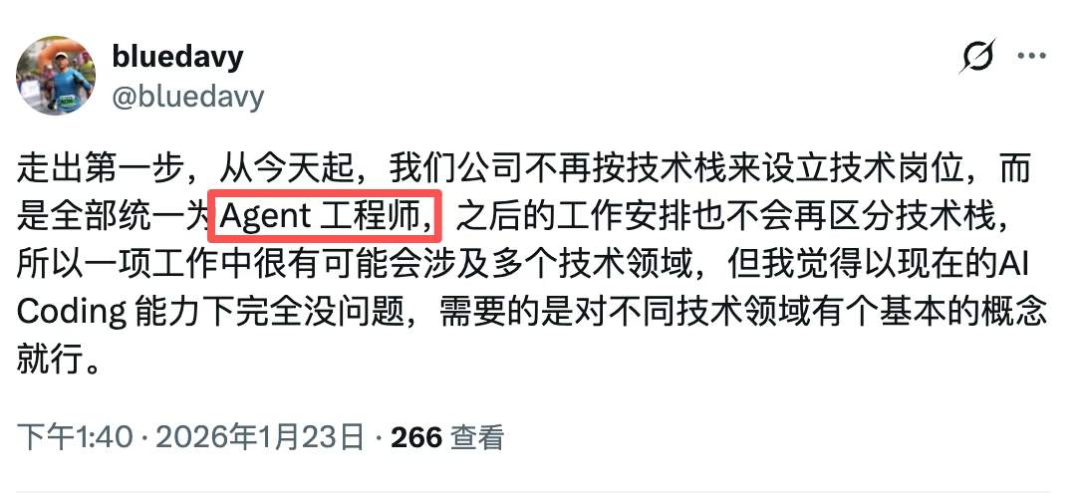

在行业群里,码农们调侃,以前是talk is cheap,show me the code,现在code is cheap,show me the talk,比起敲代码,跟AI对话、讲故事的文科技能更重要。

打开朋友圈,在大厂做算法的程序员朋友表示,文科生若能跨越基础IT门槛,后续发力往往更具优势。

仿佛一瞬间,整个理工科都重新发现了文科的价值。

历史学者葛兆光曾说,无论中国还是外国,人文学科都似乎岌岌可危,人文学科的自我辩护已经讲了无数遍,也讲了很多年,说得太多,反而会把绝对真理说成陈词滥调。

不过,这些文科生自我辩护的“陈词滥调”,从理工科群体的口中说出来,便多了一些幽默,和耐人寻味。

从边缘到推崇,理工科对文科的态度转变,本质是面对AI对各类基础岗位的全面渗透,文理科一同沦为了被技术淹没的对象,所以理工科转而渴望借助人文的力量,填补自身的技术短板,从而规避被AI替代的危机。遗憾的是,文科无法成为理工科的救命稻草,无力向AI发起绝地反击。

2025年11月,北京798艺术区,浮光礼堂。

我在这座极具人文美学的空间,参加一场科技发布会。某个老牌ToB企业,宣布迈入AI驱动的新阶段,推出了一款2C产品,就是情感陪伴智能体。赋予智能体有温度的人设,是需要一点想象力的。所以,现场一位媒体人问道:理科生员工能做好这些文艺青年擅长的事儿吗?

该企业负责人笑了,表示在调试情感陪伴智能体时,表现最出色的两位团队成员,恰恰是文科出身。

他甚至认为,让文艺青年担任AI产品经理,让理科工程师专注本职工作,或许是更合适的分工。

文科能力的重要性被推至台前,与当下企业规模化应用大模型的现实,是分不开的。

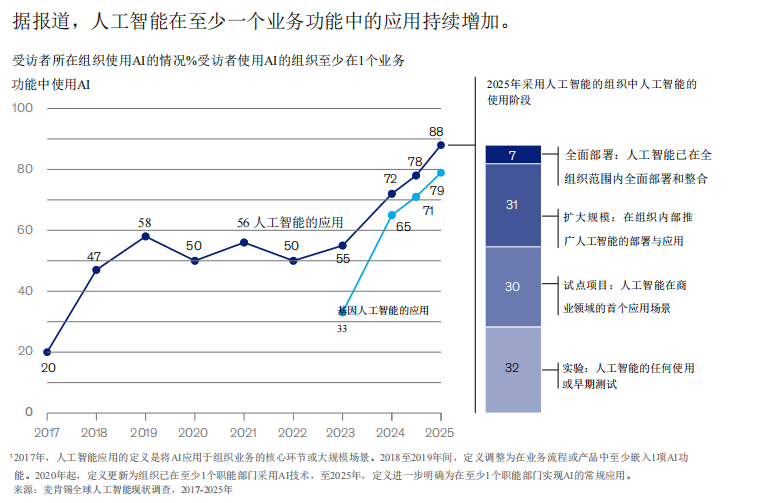

从2023年至2025年,企业AI转型规模化提速态势。QuantumBlack发布的《2025年人工智能的现状:智能体、创新和转型》,对全球105个国家,涵盖不同行业、规模企业、专业领域及资历层次的近2000名受访者,进行了调研,几乎所有行业的AI使用量均呈上升趋势。

这些企业在AI转型过程中,除了技术研发岗需求外,大量新增岗位明确指向人文社科能力,几类新增岗位看起来能吸纳不少文科生:

一是AI叙事师(Storyteller),多见于游戏、智能体、短视频行业,比如某IT企业在搭建情感陪伴智能体时,需要这类岗位构建完整的人物人设、对话逻辑与故事线,这些岗位青睐具备创意能力的人,比如学艺术设计、心理学,有游乐园创意策划或舆情相关经验的从业者。

二是AI标注师,大语言模型需要更多的高质量语料,需要人类给AI当语文老师,教它读懂人类语言里的潜台词,标注师不只是简单打标签,也要具备社会学、语言学素养,能理解文本中的情感倾向、文化语境差异等。

三是AI伦理师,也就是给AI做道德审查,避免它说出冒犯弱势群体等不恰当的话,或者帮用户写勒索信之类的伦理错误。Google、Anthropic等企业都新增该岗位,要求哲学、法律和社会学的敏感度。

还有AI艺术设计师,负责优化AI生成内容的美学质感,校验内容的艺术合规性,OpenAI为Sora模型招募的红队,就属于这类。

这些岗位对人文社科能力的青睐,本质是AI的技术短板,恰好撞上了文科生的长板。这让“文科生逆袭”的说法迅速走红,成为当下科技行业最热门的叙事之一。

周鸿祎等科技大V发文称,人工智能时代文科生可能更有优势。斯坦福AI实验室主任李飞飞则呼吁:每个顶级AI实验室都该有人类学家、社会学家、心理学家。甚至有江湖传言,一位退学的艺术生创建了重要的AI基础设施。

几十年来,文科还被视作技术前行路上的累赘,持续走向衰落。比如欧洲人工智能的发展滞后,常被归因为对数据安全、隐私保护等伦理法则的过度坚守,认为是人文层面的约束,桎梏了技术创新的脚步。

为什么现在,文科又被技术人士追捧,能对理工科形成降维打击?

不久前的达沃斯世界经济论坛上,马斯克抛出一句预言:2030年,AI的智慧将超越全人类总和。留给旧世界的时间,只剩2000天。

在这样的绝境预判下,文科被捧为人类最后的壁垒,说它能用人文精神,替人类向AI发起一场绝地反击。

可现实是,文科这片被AI淹没的洼地上,建构不起堡垒。

AI能力的不断上升,让技术的潮水悄然上涨,一寸寸吞噬了文科生的职业机遇。

最先被淹没的,是底层的文科生。

肯尼亚、乌干达的廉价公寓里,一群学过文学、教育、出版的年轻人,在屏幕上点选着“愤怒”“喜悦”或“中立”。他们是Meta通过外包公司Appen雇佣的AI标注员,任务是教算法读懂人类语言里的讽刺、俚语和文化潜规则。

他们的文字功底,变成了大语言模型的燃料。这份数据民工的工作,显然与形而上学无关,所谓的人文价值更是无从谈起。

2025年,AI的潮水漫过了白领的办公桌。

北京、上海的Selina、Evon还在老家过春节,DeepSeek-R1登上了热搜,一夜之间,品牌文案、公关策划、政务文秘,这些曾经被视为文科生体面归宿的白领岗位,集体失守。

这类文书工作对文字严谨度、格式规范性要求高,却缺乏核心创意壁垒,恰好成为AI的精准打击对象。

“道心破碎,我这二十多年的努力算什么”,一位作家在社交平台崩溃发帖。

AI科学家、技术大佬们都说,文科能力很重要。但不等于文科生重要,这是99%普通文科人正在吞咽的艰涩现实。

那剩下的1%呢?

2024年4月,Sora视频生成模型闯进电影圈,一时间“AI取代导演”“AIGC第一剑,先斩群演”的舆论爆发。OpenAI紧急宣布,招募人类艺术家组成红队,来调试和优化AI生成的内容。似乎,文艺工作者还是可以跟AI共存的。

但讽刺的是,这些被请来的艺术家,事后却集体起诉OpenAI:他们的作品被用于训练模型,却没有获得授权。所谓的高阶文科,也被AI用完即弃。

文科生被AI淹没了。那科技企业所追捧的文科能力究竟是什么呢?

目前,没人说得清楚。

一家智能体公司,曾找过资深的游戏世界架构师来打造情感陪伴智能体的故事引擎,对方的文字创作能力毋庸置疑,但实际运行效果却并不理想。

核心问题在于,除了文艺创作能力,还需要结合AI的技术优势与短板,将创意转化为提示词工程等实操环节。作为产品经理,必须能独立完成从创意到落地的闭环,仅靠单一的人文素养是不够的。

这些人文+技术交叉的新机会、新岗位,本身是否成立、能否长久,仍是未知数,自然不可能成为文科生的出路。

技术的潮水静静上涨,早已淹没了沉默的大多数。所谓文科的绝地反击,不过是一场被寄予厚望的幻觉。

当人文必须通过证明自己对AI有用,才能获得认可,才得以在技术时代立足,它的自我价值就已经消失了。

有学者认为,16到18世纪的人文学科之所以兴盛,那个时代的人文学者之所以不需要自我焦虑、自我辩护,是因为在历史的变动时期,他们始终在批判、在追问。他们批判的是人们希望批判却没有能力表达批判的,他们追问的是人们希望追问却无从追问的。在那个时代,人文影响了大众,反过来也确立了自身学科的价值。

反观当下,文科必须证明自己对AI有用,它就已经失去了最珍贵的超越性。

就在人文自我消解的时刻,理工科却突然开始呼唤人文、推崇文科教育。为什么?

因为AI的潮水,终于漫过了他们的堤岸,来到了技术阵营的大门前。

硅谷正经历史上最密集的科技裁员潮。谷歌、Meta、亚马逊三年裁掉超20万人,大部分都是基层程序员、测试工程师。在印度,曾经靠廉价人力承接全球代码外包的产业帝国,也在AI面前失势。200美元的月费,就能让大模型完成过去整个团队一周的工作量。

有公司发出了一则激进的推文,宣布封存了人类编写的最后一行代码。

这场生存危机倒逼理工科群体开始反思:当编程可以vibe,当人类的匠心手作在AI面前毫无成本优势,自己又该如何立足?

于是,他们将目光投向文科,投向那些AI当下还难以复刻的人文能力,如共情、创意、批判思维。对文科的追捧,是理工科在危机下的自我救赎。

1952年,库尔特·冯内古特在《自动钢琴》中预言:“机器取代的,首先是体力劳动,然后是常规工作,最后,也许会是真正的脑力劳动。”

过程也许有所不同,但结果也许已经被言中了。那就是,AI并不偏爱文科或理科,它是众生平等器,平等地漫过每一个学科的堤岸。

文科在此岸,理科在彼岸,中间泾渭分明,这是19世纪工业时代留下的学科分野,曾高效地培养出了工业化所需要的专才,却在AI掀起的洪流面前,显得如此僵硬而脆弱。

传统学科,开始主动跳入水中,尝试在新时代中学习浮沉。

2021年的一天,兰州大学社科院的吕鹏教授,给一家AI企业的生态负责人,发了一条消息:“你们的AI培训班,找计算机的老师搞得这么轰轰烈烈,我们社科院的老师是一个更大的群体,你们为什么不考虑呢?”

两个人一聊才发现,社科的方方面面涉及国计民生,很多领域确实需要借助人工智能提升效能。比如社会调查、数据分析等,那些都需要有AI的加持才可以提升效率。吕鹏老师提议:能不能也给社科老师搞一个人工智能培训?

于是,“社科老师的第一堂人工智能课”悄然开班。

结业那天,吕鹏老师说:“虽然学的是技术和编码,但最终目的并不是为了成为所谓的‘码农’,更重要的是通过将社会情境与社会知识融入代码之中。”

与此同时,理科也在悄悄“文科化”。

2013年,罗得岛设计学院校长约翰·梅达,启动了STEAM核心小组,将STEM(科学、技术、工程、数学)与艺术和设计(A)融合。她说,我们不能再以非黑即白的二分法,来讨论STEM与文科教育的关系。

马萨诸塞州安多弗市的公立学校系统将STEAM教育列为首要目标,得克萨斯州的德索托西部中学开设了iSTEAM3D磁性学院,学生通过《我的世界》(Minecraft)设计城市、学习规划,用3D打印机实现实体建模,通过蛋白质解密游戏(Foldit)学习化学知识,同时为科学研究提供新的思路。

更激进一点的,甚至绕开了大学体系。

专注于大数据分析的人工智能公司Palantir,直接招募高中生,用高强度文科训练,培育他们的价值判断力。

这些探索指向一个真相:工业时代的学科分类制度,19世纪的学科框架,早已无法回答21世纪的时代命题,走到了必须变革的节点。

只是,变革太慢了。文理融合,从观念普及到共识达成,再到制度性安排与实践落地,这中间有漫长的道路。

对文科价值的迟来认可,对融合教育的缓慢推进,或许永远追不上AI进化的浪头。

当我们才开始重新审视人文的意义时,AI的迭代早已驶入快车道。

2026年1月,Anthropic CEO达里奥·阿莫迪(Dario Amodei)发布两万字长文《技术的青春期》,提出2027年,可能是AI的成年礼,也是人类社会首次面临系统性断裂的窗口期。

技术的能力以指数级曲线增长,将很快结束它的青春期,长大成人,拥有接近甚至超越人类水平的通用智能。而达里奥·阿莫迪给出的提议中,仍在强调文科能与人文素养。

然而正如我们所观察与体会到的,无论文科生或文科本身,都无力扛起绝地反击的大旗。而留给文科自我革新、人文与技术相磨合的时间,或许是马斯克的2000天,或许是达里奥·阿莫迪的一两年。言而总之,所剩无几。

期待文科的绝地反击,此时此刻或许已经晚了,但并非毫无意义。对人文价值的期许,背后是一种永恒的冲动:通过文科教育,我们能知道自己是谁,想要什么,以及为什么我们重要。到了最后的最后,也应该让我们自己定义自身的价值。

评论