鲁金光的普通话带着浓重的云南话口音,我拿不准他的名字是哪几个字,他拿过我的笔记本,刷刷刷写下三个硕大的繁体汉字,笔画干净有力,真不像是出于只上了几年小学的人之手。他说:“那时候我们学国民党字。”

鲁金光个子高瘦,寸头,坚毅的面部线条,肤色黝黑。他穿着一件鹅黄色的polo短袖T恤,头上戴了顶迷彩鸭舌帽,看上去很精神。

去年10月,我在密窝村第一次遇见了他。那时,我从清迈出发,沿着有1864个山弯道的1095公路一路向西,到达湄宏顺县城,再北上,驾车盘上六七个小时,潜入原始森林,一直来到泰缅边境,这个200多户人家的华人小村子。

鲁金光家的院子很大,前后几间平房,八个子女分布在泰国各地打工,有些房间就空在那儿。里间睡房的墙上并排挂着四把三弦琴,两把蟒蛇皮膜,另外两把是鲁金光自己做的——琴身用“不知道叫什么树”的木头削的,没有上漆,透明鼓皮用可乐塑料瓶隔水加热后拉成,只有吉他弦是托人从清迈买来的。

云南打歌的弹唱跳,鲁金光样样都通。打歌用云南话唱,鲁金光的完整曲目表据他说要唱上好几个小时。他还喜欢邓丽君,可以几句歌词连着一口气拉到底不带喘,将“靡靡之音”唱出民歌的壮阔。在他家院子里,鲁金光穿着开襟棉褂子,为我表演单人版打歌。琴悬颈上,弦拨子挑动有些干涩的琴音,他顿着舞步,紧拧着眉头投入地唱:

“四川四川真四川,挑起担子进夷方,红杏绿杏四川人,挑起担子找上门。”

* * *

65岁的鲁金光是密窝村的开村之辈,但他并不出生在这里。

鲁金光出生于云南耿马孟定镇,家里是富农大户。1958年土地批斗运动热火朝天之时,父亲找人将6岁的他从家中背出,偷偷摸摸走了三天山路,逃离到壤土相接的掸邦果敢。果敢从明朝末年起由杨姓土司统治,居民以汉族为主,通行的果敢话与云南话基本一致。

一年后,鲁金光一家搬去萨尔温江(怒江)西岸的长青山,父亲在山上包了块地种鸦片。鲁金光给大人们打下手,用各种规格的竹篾容器装盛鸦片,给收购的人送去。他说,那里的鸦片特别好,“一颗可以割三次(作者注:罂粟蒴果割破果皮后取汁液,干燥凝固后便是生鸦片),一年种一季,勤快的话,可以赚够养家。”那个年代,并没有什么选择,“我们是吃鸦片长大的,没有鸦片,早饿死了。”

少年鲁金光随家人在各地辗转,陆续读完了小学四年级。小时候学的歌谣,鲁金光仍记得:“唱唱唱,听我唱,南洋好地方,一年四季气候热,冬天不用添衣裳。”

当时在那一带,还活跃着国民党的残余部队。1950年,国民党云南残部退入掸邦,成为当地占领军,准备重振旗鼓反攻大陆。那时掸邦内部仍然实行明清朝以来的世袭亲王或土司自治。1952年,缅甸政府军借驱逐国军残部为由,在掸邦驻扎军队,加强对掸邦的政治控制,推行统一政策。之后掸邦多个民族自卫武装崛起,抵抗缅甸政府军,争取掸邦独立。

1953年,国民党残军在联合国介入下奉命逐批从缅甸撤去台湾,最后只剩下93师的3、5两军,各2000人左右。据说,5军军长段希文接到台湾“伺机反攻大陆”的密令,而三军官兵多是云南镇康县人,不愿远离家乡去台湾。台湾中断了军队补给后,两军先后开始自力更生,做鸦片生意,给过境马帮商队押镖、设关卡抽税,成为独立武装。当时,缅甸军政府的国有化政策封锁了国内的正规贸易,商品只能在黑市流通,缅泰边界各种边贸路线顺势而生。马帮商队从缅甸运出鸦片、柚木、玉石,而泰国这边则运去布匹,打火机,手电筒等日用品。从60年代到70年代初,整个掸邦的“特货”交易曾一度控制在两军手中。

鲁金光15岁那年,一支果敢民族自卫队路过缅甸干孟,他们做泰缅边贸生意,穿戴行头和山里人很不一样,“还戴手表呢!” 为了更好的生活,鲁金光通过一位老师的引荐投靠了3军,此后随部队驻扎在中缅边界的卡瓦山区,专门从事鸦片运输。从卡瓦到掸邦首府东枝之间的密林山道,他来回走了7年。

军心复杂,台湾国民党政府和3、5两军在回台及部队供养的问题上始终谈不妥。1970年,泰国获得了对两军的统辖权,3、5两军军长向泰皇誓忠,所有官兵和眷属迁至泰北边界,以难民身份聚居。1974年,鲁金光所在的3军13师从卡瓦迁往泰北3军总部塘窝,一年后又奉命迁至密窝村所在地。

泰国政府想通过3、5军的驻防,去隔断、牵制泰缅寮边境地区其他独立武装。从1970年到1981年,两军几次抽调部队,帮助泰国政府在泰寮边界山区打击泰共武装。鲁金光没有参与过“剿共之战”,但说起几次重大战役时他很自豪,“老缅打不过我们,泰共也打不过我们,他们叫我们云南军 ‘蛮人’。”

* * *

像泰北大多数华人村一样,密窝村的生活曾经很艰难,鲁金光说起70年代初来乍到时的情景:“就是野山,没有树没有人,很可笑,说起来人家都不相信!”

1980年代,泰北孤军在台湾引起社会关注,国民党政府的大陆灾胞救总会、慈善机构开始各种救助活动,给密窝村修了水库,农场,村舍。村子的酸黄土不适合种稻米,后来从台湾引入了高山茶叶种植。

但是在1980年代后期,3军部队和坤沙的张家军(坤沙中文名叫张奇夫)在密窝村军火交战。这次战争,鲁金光参与了。一直打到1989年,3军军心疲惫,谁都不想再打下去了,双方在台湾的调解下协议停战。鲁金光说,“我们杨中夏副师长说:‘我们要当老百姓讨生活,请上级给我们解决问题’,就这一句话,我们不打了。” 我没有机会遇到杨中夏。作为93师第一代官兵,83岁的杨中夏两个月前过世了。

部队正式“解甲归田”之后,鲁金光做起了树皮生意,卖给泰国的潮汕商人,再运回广东制造的祭祀拜神的线香。生意鼎盛的时候,一年有几十万泰株收入。存到钱后,他买了一辆黄色皮卡车,运货拉人,做起了现代马帮。

2000年以后,泰国政府拨款通了公路,村子得以和外界连通。直到五六年前,自来水管才铺设完成,水源是缅甸山上的一个瀑布,每隔一段时间要派人去清理蓄水池里积的落叶。现在,村里有一间诊所,两家杂货店,货郎们经常开着皮卡或摩托车,翻山越岭过来兜售。

* * *

泰裔历史学家通菜·威尼查恭(Thongchai Winichakul)在他的著作《图绘暹罗》中,曾经讲述地图——这样一个人为的、具有“任意性”的东西——如何构建了泰国这个现代国家。

在前殖民时期,暹罗(泰国古称)与邻国的边界上有很多古侯国或自治城邦,它们与周边几个领主保持着多重朝贡关系,以维持自身独立。在这些地区,主要国家之间的界限往往并非“一根线”,而是一片片并不一定相连的疆域。

比如说,湄宏顺府原本是掸族自治城邦Mawkmai State的一部分,向泰北兰纳王国进贡。1892年,兰纳被暹罗国泰王纳入版图,而另一边,缅甸掸邦归为英属印度的附属省。

西方殖民国家带来了以现代地理学和地图绘制技术为基础的现代领土概念,根据1892-1893年英暹边界划定,湄宏顺被割让给暹罗。暹罗借鉴西方国家的殖民政体,直接任命边疆省府的统治者,取代了原来的朝贡关系。

湄宏顺府第一个统治者Phraya Singhanatracha是掸族人,县城纪念堂立着他的漆金塑像,他穿着掸族服装,头上包着掸族头巾,手上却握着暹罗传统的长剑。

几十年来,在掸邦各地,掸族军队和缅政府军的战争都没有间断。2005年,两个掸族军队合并成掸邦军SSA(Shan State Army),对外宣称掸族联邦政府。2012年,他们和缅甸政府签署了停战协议。

密窝村有两条北上的土路,爬坡一两公里后,会分别抵达两个国境关口。西面的山头连接缅政府控制领地,因为无人定居,缅甸没有驻军,边境闸门大大方方地开着。东面的土路直接通向一个掸族村,村里驻守着掸邦军SSA的部队。关口的制高点保留了战争年代的哨岗战壕,刚刚翻新过,看上去有种主题公园的不真实感,难以想象这里曾经真的曾有军火酣战。

密窝村这一片荒僻山区,曾经有多个独立武装各立山头,割据势力。3、5两军和掸邦的几个民族自卫军时敌时友,也有一定程度上的混融。70年代中到90年代初,掸邦土司的后代坤沙在泰北边界地区驻兵建村,通过毒品交易建设自己的独立王国,总部贺猛就在密窝村正北几十公里处。

密窝村文史馆的负责人黄加达告诉我:“那时候没有什么地图,用手一指,这里的山头是谁的,那里那块又是谁的。”黄加达今年58岁,11岁时在缅甸加入一支掸族自卫军,而后部队归顺了3军。按照掸族军队的传统,他的手臂上有两排细小的掸语刺青。

村里另一个老兵说,“本来这里也不算是泰国的,后来泰国给这里的军队送油,送米,就插上泰国国旗了。”密窝村的泰文名字Ban Rak Thai,意为 “爱泰之村”。

数十年后,孤军华人在边疆戍边垦荒,帮泰国确立了北部最外延的现代领土主权。因为平定边患有功,在1978年到1983年间,泰国逐次优先批准国军官兵以及眷属的入籍,但次年泰国修改政策,至少30%的人没有及时入籍,持难民证或无国籍外侨证,不能随意离开所属的难民村范围。鲁金光也是其中之一,但他对此似乎并不在意:“以前老缅欺负我们,泰国人也欺负我们,现在我们华人强大了,没人敢欺负我们。”

* * *

在泰北,几乎每个华人村都有一所台湾方面资助的华文学校。村里的小孩白天在官办泰文学校读书,晚上学中文,用的教材是台湾发行的泰北版繁体课本。台湾的学校和义工组织定期也会派志愿者来学校做支教交流活动。因为2000年台湾政权轮替,加上新涌入了很多新难民,近年来类似活动少了很多,好些偏僻村子的学校因为资金续接不上都停办了。而中国大陆开始资助一些学校,派去老师,用简体中文课本授课。

密窝村原来的华文学校叫清华学校,由县城的基督教会所办。鲁金光对清华很不满:“很多小孩在那儿上了两年学汉字都不会写!”

如今,会中文在泰国是一项很有用的求职技能,很多华裔年轻人离开村子,在曼谷、普吉岛等旅游城市做了中文导游。

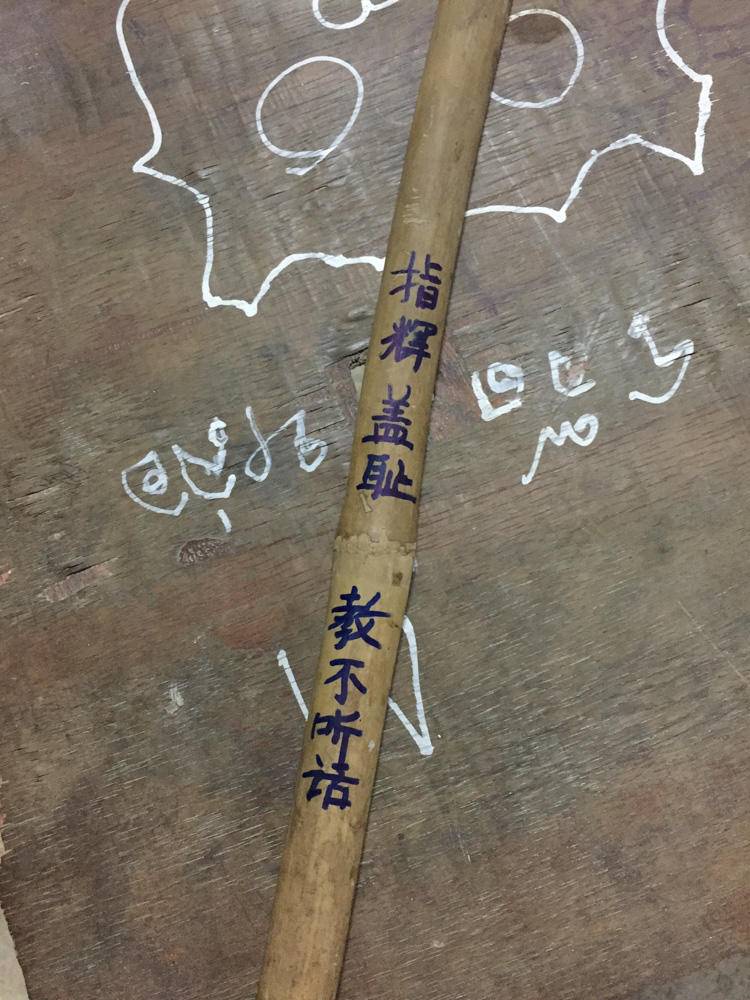

鲁金光的儿媳姚丽仙原本在清华教书。她今年40岁,有5个孩子。丈夫在曼谷打工,姚丽仙白天独自经营小吃店,晚上在清华学校教中文。2015年,因为和另一位老师之间的个人纠纷,她被辞退。鲁金光为儿媳“不服气”,决定自己办学校。就在姚丽仙小吃店的右手边,一间宽敞的单层平房。房梁上挂着个牌子,“密窝华校,公元2015年四月二十七日建”。教室的地面还没有铺好,几个工人蹲在地上抹水泥。

2016年,学校正式开课,目前一共招到了40多个学生,从学前年龄到15岁不等,每人每月100泰铢的学费。鲁金光是这年轻的“密窝华校”的校长,他和姚丽仙是学校唯二的老师。

鲁金光联系上清迈府一个规模较大的华文学校,拿到了免费的教材课本,暨南大学出版社出的《说话》。他说,两个女儿接待中国游客时,看不懂简体字遇到麻烦,他由此意识到学简体字更“实用”。一箱书邮费要300铢,他驾皮卡开了一天山路,把教材拉回了村。他说,“现在我们学共产党字。”

* * *

因为风景宜人,加上出产高质的高山茶,密窝村逐渐成为泰国有名的度假地。凉季是旅游旺季,到12月粉色的高盆樱花满山开的时候,游客便从泰国各地蜂拥而至。

我住在杨振香母子开的客栈“山谷之家”。杨振香50多岁,齐耳短发,声音糯软,脸上总挂着愉快的微笑,说话间她喜欢抬抬眉头俏皮地眨个眼,给你一个“你懂的”的眼神。儿子东宝不满30岁,长发,胳膊上布满文身,脖子手腕上挂着银色粗链子,脸上有好几道伤疤——几年前他开摩托车出了严重车祸,动了30多次手术。东宝热爱重金属音乐,大学毕业后在芭提雅的酒吧组乐队演出,过了两年昼夜颠倒的日子后觉得 “too much”,和母亲从湄宏顺县城搬到密窝村,一起经营客栈。

客栈的门面是一间小茶馆,门口贴着对联:“入者知如意,辞时道似家”。客栈很多地方完全由人力建成,杨振香和东宝拆拆改改两年多,才固定为现在的样子。

东宝很会做手工,他用二手车配件给杨振香组搭了一辆古董摩托车,宝蓝色的铃木车身漆着Super Rock的涂鸦,车尾挂着“日本足立区”的车牌。平时杨振香就轰隆着Super Rock在村里到处走动。

年轻时很长一段时间,杨振香做裁缝为生。自己穿的衣服,茶馆里出售的傣族民族服装、布包,客人房间里的棉被窗帘,都是她做的。后来台湾派人来泰北最大的华人村美斯乐开办茶叶工坊,杨振香跑去学习,拿到了资格证书。自家茶园种的茶叶,晾,揉,烘,掏松,再烘,到最后的包装,每道工序她都自己做。茶叶留一些在自家茶馆,大部分送到丈夫在县城开的茶叶零售店。

杨振香的家族也有一段不平凡的历史。她的母亲是果敢土司官的女儿,父亲来自大理的一个中医世家。50年代初,父亲和四叔出走缅甸果敢,加入了93师3军,担任部队的军医。父母共有九个子女,杨振香排第七。

1959年,掸邦委员会向缅甸国会提交宪法修正案,取消世袭土司制度,成立掸邦新政府。掸邦土司世袭的行政、稅收等權力被取消,变成普通公民。果敢最后一位土司杨振材隐退。但他的妹妹、金三角风云人物杨家二小姐杨金秀,与国民党残军合作鸦片贸易,培养独立军队,成为果敢的实际统治者。缅甸奈温军政府上台后,扶植做鸦片运输生意的罗星汉,牵制杨家军。1963年,杨二小姐被诱捕入狱,不久罗星汉军队控制果敢。再后来,“果敢王” 澎家声在中国共产党支持下重新占领果敢,建立缅共东北军区。果敢的权力变动十分频繁。

杨振香和杨金秀是表姐妹,小时候见过几次。杨振香笑着说,“杨二小姐喜欢穿大大的衣服,她喜欢女人。罗星汉也是我妈妈的一个侄子。”

1967年,6岁的杨振香随二哥的3军部队搬到泰国湄宏顺府,一家人帮着照顾军队的伤员病号。两年后,传来父亲在缅甸战场过世的噩耗,当时通讯不发达,消息抵达时,父亲已死了几个月。

杨振香的父亲和二哥都是3军的军官,大哥跟了罗星汉的掸邦果敢自卫队。亲兄弟效忠于敌对的军队似乎也正常,“两边正打着,饿了就跟对面说, ‘先吃饭,吃完再打!’”

80年代大陆改革开放后,往来通讯逐渐恢复。有一年回耿马扫墓,杨振香见到了98岁高龄的爷爷,奶奶早年因批斗气郁过世,娘娘(姑姑)哭着跟她说,文革时候,自己一个年幼的孩子,被人当着她的面投井淹死了。

娘娘问杨振香,要不要回中国,她可以帮忙办身份。但是离开那么多年,回去也不习惯,杨振香还是决定留在泰国。

她给我看她的家族微信群,群名“血浓于水”。四叔一家现住在仰光,伯伯姑姑那边的在云南,而自己家在泰北。忙里偷闲的时候,杨振香喜欢躺在院子里的藤躺椅上,半眯着眼睛划手机,在微信上和各地的家人语音聊天,发emoji。

* * *

在村子里住了些时日,总会耳闻一些故事。有一回我在湄宏顺县城等车,一个陌生男人走过来跟我聊天。他说他是鲁金光的同班战友,然后令人愕然地讲起鲁金光的一些情史。十多分钟后,他的车来了,他跟我挥挥手祝我旅途愉快,转身走掉了。

泰缅边界这一片,曾经都是民风彪悍的地方,有着各种不同寻常的传闻。小吃店老板姚丽仙在湄宏顺派县的一个华人村出生长大,闲来没事时,她喜欢和我讲述他们的“残酷乡野故事”。她的声音又高又尖,说中文时习惯夹带拖长的泰语语气词。

“呜喔~~~那个时候,经常在河边看到砍下来的人手人脚啊。”

“村长的哥哥做毒品,他和老婆骑摩托车回村子的路上,就被人用枪打死了。

2003年,泰国总理他信发动倍受争议的反毒战,以贪污滥权闻名的泰国警察,被赋予“法外执法”的权力。泰北三府作为重点整治地区,几个月的时间内,几千名平民不经司法程序被杀害。2007年的一份调查显示,一半以上的受害者与毒品交易并无关联。

在派县县城经营了多年酒吧的一个泰国人告诉我:“那时候死了很多人。大家都知道,但是报纸不会说,要么死了500人只说死了100个,而且都说他们是死于内部帮派斗争。”

那段时间,鲁金光也跑去缅甸山里躲了几年。他说,“简直乱来,谁不服气你了就可以举报你,让你上黑名单。”

湄宏顺另一个华人村的村长跟我说,“那时候很恐怖,一大早天还没亮泰国警察就进村子抓人,带走的人就再也见不着了。很多人都逃去缅甸了。”这个村曾经是毒枭坤沙掸邦革命军的一个后方补给点。后来,鲁金光告诉我,这位村长的父亲就是在那时候被泰国警察杀害了。

* * *

今年3月,我又到了密窝村。

鲁金光的学校已经完工了。几个月前,一位大陆游客回国后组织捐款,给他筹了一笔资金。鲁金光在自家院子里腾出空间另起了一间教室,姚丽仙在那里教学前班和一年级,二年级到五年级的学生则全归他教。晚上六点多,十多岁的小孩骑着摩托车载着更小的小孩,从村子的各个方向呼啸而至。

上课前师生起立互相行礼,学生们管鲁金光叫“大老师”。鲁金光轮流给各个年级讲课,其他的年级自习。教室很大很闹腾,年级小的孩子坐不住,打闹嬉戏,相互都用泰语交流。

因为过去时代对女性的苛刻,杨振香没有上过一天学。她笑着说,“我四哥最笨了,读了四年一年级,要是给我读就好了。”虽然这么说,但杨振香会很多语言,除了云南话和国语,她还会说流利的泰文、傣语和缅语。

三四月的春茶香味特别浓郁,到了雨季,茶叶味道就淡了。杨振香往“雨水茶”里加入桂花,或是一种带糯米香的叶子提升滋味,茶叶的品种也丰富了。进入夏季后,白天日光明亮亮的,院子里的烘茶机打着拍子有规律地轰鸣,日子像是被拉长了。有那么几次,太阳落山前我绕湖跑步回来,远远便看到坐在茶馆外休息的杨振香,笑意盈盈地望着我,坐在她一边的东宝抱着吉他,快乐地弹唱着。

一天早上,我就被工作的烘茶机吵醒了。在院子里忙碌的杨振香脸涨得红红的,看上去有些疲倦。

忙碌的间隙,杨振香过来找我,“我弟弟给我来信了,你给我读一下吧。” 我接过她的手机,是微信上发来的一张手写纸的照片,纸上竖版繁体字写得满满当当。之前她跟我提起,临近清明节,计划给葬在湄宏顺的父亲立个新墓碑。他们几边人一起写墓志铭,写写改改,这是最后敲定的版本。

坐在院子的石阶上,我给她念:“杨公老先生原祖籍江苏南京,后落籍云南耿马县,系耿马新爷与名中医……” 文字里提到,杨振香的父亲十多岁时参加马帮,往返中缅两地经商供养家庭,抗日战争期间在云南大理抗日军官团受训,后为耿沧县抗日中队大队长。去果敢前,他曾担任解放军首长的翻译。

“受父母之命与果敢土司官之五女杨绍秀结为连理。”我快速地瞥了一眼杨振香,她眼睛泛红,目光停滞在空气中的某一点。我读完后,杨振香拉起衣领把脸埋了进去,发出几下叹气似的啜泣声。擦了擦眼睛后,她随即起身去检查烘茶机里的茶叶,片刻后回来,重新在我身边坐下,给我投了一个我熟悉的眼神。

* * *

清明节前两天,村里两个老人前后脚过世。丧事是村子重要的社交事件,店铺饭馆几乎都关门了。杨振香招呼我一起去丧家,跟我说,这几天不煮饭都在那儿吃。

丧家院子里搭起了蓝色篷架,灵堂前摆开好几张桌子,村民们围坐着折金银元宝,拉家常;一沓沓的纸钱像扑克牌般旋开。女人们在厨房忙活。

三月底泰国已经进入夏天,但村子入夜后气温仍然很低,院子里的烤火盆烧得很旺,大家轮流过来取暖。晚饭是云南黄面,两两壮男抬着两头带提把一米见长的方木盘,从厨房里抬出热气腾腾的碗面。人声嘈杂,院子里很是热闹。

没多久赌桌开始部署。泰国以佛教为国教,很早就开始明令禁止赌博(除了泰拳和斗鸡),密窝村山高皇帝远,派驻人员只有泰国边防军,对此也睁一只眼闭一只眼。一个村民说,“不赌博谁给你守夜啊。”

除了一桌牌九,一桌麻将外,还有一张长桌,里里外外围了几圈人,那是傣族的“押图案”。桌上铺着两张纸,上面印着六种动物,老虎,孔雀,大象……每种动物身上都有一叠印着拉玛九世头像的泰铢纸币,那是大家下的注。桌子正中央,一个红色大木箱打开了,盖子上有一个活动铁架,支着三个巨型的有同样六种动物图案的骰子。荷官是个中年女人,戴着白色手套,表情肃穆,她拉动拴在架子上的绳子,三个骰子便滚落到桌上,正面的动物就决定输赢,以及桌上泰铢的走向。

虽说是丧事,但似乎也没有多少悲伤。

从丧家出来时,夜已经深了。月黑的夜晚,只有两边稀疏排列的昏暗路灯照着回客栈的下坡小路,院子的喧闹声逐渐远去,四下里一片寂静。远处天空亮着几点光,那是几个掸族僧人隐居的地方,偶尔他们会下山来村子化缘。此刻,山的轮廓完全隐没,三点亮光挨着排成一条斜线穿越深邃的黑暗,像是闪亮的星。

——完——

题图为从泰北一直延伸到缅甸掸邦南部的连绵山脉。本文图片均由作者提供。

李不圆,自由职业者。