作者:爱音客·Phil

翻译剧本

说到剧本翻译,我经常碰到这样的回应:“翻译剧本?只要外语好的人,把剧本翻译成中文就行了。”

真的这么简单么?

绝不是,因为这是剧本,不是家用电器说明书,是戏剧的文本。而“戏剧”是什么?简单粗暴地来说,就是用“戏”(手法和风格)来演“剧”(剧情和情感)。

所以戏剧语言的一个特色,就是要讲手法风格。怎么理解“要讲风格手法”呢?戏剧语言不能单单从字面上去解读,而是要结合场景、上下文以及表演来解读。说的直观一些:当你在读剧本的时候,你不应该只看到文字,而应该“看”到当时的人物造型、演出场景,行动和站位,还要感受到角色的内在情感。这些因素,直接影响到我们的翻译结果。

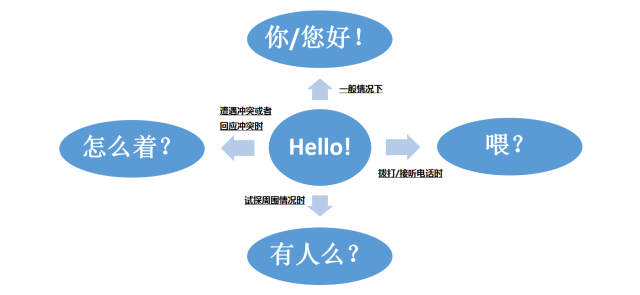

举个例子,有时候剧本上一个简单的“Hello!”,根据不同的场景等因素影响,可以译成至少以下四种表达:

(实际上不止四种,但是篇幅所限,只列出四种)

因此我们着手翻译剧本的第一步准备工作,就是要通读剧本,熟悉剧目。条件允许时,要听着演出实况录音或者看着实况视频,结合表演来分析文本。剧目分析评论,包括创作背景意图,乃至创作者的思想历程等“八卦”,也要想方设法去了解。

——这些资料可以帮助我们明确作品的基调,和主要角色的设定,把握剧情和情感发展线索,让我们明白这些文字,是如何在舞台上表演出来的,以及字面背后蕴含着什么样的意义。也就是说,搞清楚“Hello!”应该译成哪种风格的表达。

拿2016年来华巡演的My Fair Lady来说,女主角Eliza刚上场的身份,只是伦敦街头的卖花女,一口cockney口音(伦敦下层普通老百姓的主要口音),土里土气。所以我们翻译这部分台词时,特别为Eliza选取了一些中文里符合这类身份的词汇。

图:当年Julie Andrews出演Eliza的定妆照

其中有一段是Eliza招呼一个退伍军官,在不清楚对方军衔的情况下,用了“Captain”这个词,实际上对方是“Colonel”。这里我们没有用字面意思“上尉”来表达,而是用了国内影视剧中常见的老百姓称呼旧时代军人的两个字——“老总”,立刻把Eliza当时的社会地位展现出来了。

再如剧中Professor Higgins和Colonel Pickering的身份,都是当时的上流社会阶层,他们的英语口音自然是“高级口音”,文字风格相对文雅一些,所以在他们称呼对方时,我们大量使用了“您”这个敬辞,来配合他们的身份地位。

图:该剧电影版中的Higgins(左)Pickering(右)

这里再举两个反例:

前些年看了一部国内引进制作的中文版话剧,开场是100多年前英国某镇上举办的一场牲畜拍卖会,因此舞台上一大批演员饰演的,都是一群英国农民,或者是市集上的牲口贩子,看英文原版,一舞台满是俚语口音。

可惜中方剧本翻译,可能是因为对中外乡村语汇的不熟悉,导致演员表演时说的台词,全都是现代都市汉语词汇,加上演员表演也没顾及“农民”这个身份,口音“纯正普通话”,语调语气也都“青春洋溢”,楞是把这个“英国农村牲畜拍卖会”演成了一场“中国大学校园招新会”,观剧效果大打折扣。

另一个是一部中文版制作的音乐剧,讲的是发生在近代欧洲的故事,剧中有一个角色是伯爵,结果台上其他角色称呼他都是“伯爵先生”,不禁让人大跌眼镜。正确的称呼应该是“伯爵大人”,因为贵族在近代欧洲仍然是高人一等的社会地位,就像中国古带朝廷命官,称呼自然要高人一等,不能用“先生”这类针对平民的称谓了。

说到这里大家应该看到,通读剧本熟悉剧情背景和人物特色的前提,是要能了解掌握剧情所设定的时代背景和人物阶层的特色。

因为戏剧不可能只讲一种或者有限的几种类型的人物角色和故事背景,涉及的行业也是各方各面,因此做一个合格的戏剧文本翻译,也需要时刻充实自己对世界社会的认知,而不是局限在自己固有的经验里。这就要靠日常广泛阅读欣赏,对自己知识进行宽度和深度上的拓展来实现。

搞清楚剧情和人物背景之后,接下来要结合对场景表演的了解来判断可以选择的词汇了。

作者音乐剧业内人士、中英文优质翻译。2004年底《剧院魅影》上海巡演开始,从事英语版音乐剧国内演出的随场字幕翻译、编辑和操作至今,工作作品包括《狮子王》、《妈妈咪呀!》、《发胶星梦》、《42街》、《阿依达》、《窈窕淑女》等。

评论