1、Uber在全世界范围内“开倒车”

Uber在全球“开倒车”的势头仍在蔓延。

7月17日,Uber宣布将暂停在中国澳门地区的运营业务,原因是Uber在该澳门无法确保持续开展运营的商业环境来“释放共享租车的全部好处”。

7月13日,Uber宣布与俄罗斯搜索巨头Yandex成立由后者控股的合资公司,此举相当于退出了俄罗斯市场。

今年2月,Uber宣布暂停在台湾运营,两个月后又重回台湾,但是却成了订车平台服务商,Uber在台湾已然名存实亡。

众所周知的是,去年8月,Uber中国在累计亏损了超过10亿美元后,选择并入滴滴退出了中国(大陆)市场。

有自媒体总结,如果从地图上看,除去非洲和南美洲这两个经济欠发达大陆后,Uber在全球的势力范围就剩下了北美洲、欧洲、澳大利亚(含新西兰)、印度、东南亚这几个区域了。从面积上说,Uber拥有的市场与其丢掉的市场几乎持平。

而就在昨天(7月19日),Uber为泰国国会第一顺位副议长写了封呼吁信,呼吁泰国当局修改法律支援共享出行健康发展。此举无疑表现出Uber试图在东南亚进一步扎稳脚跟。

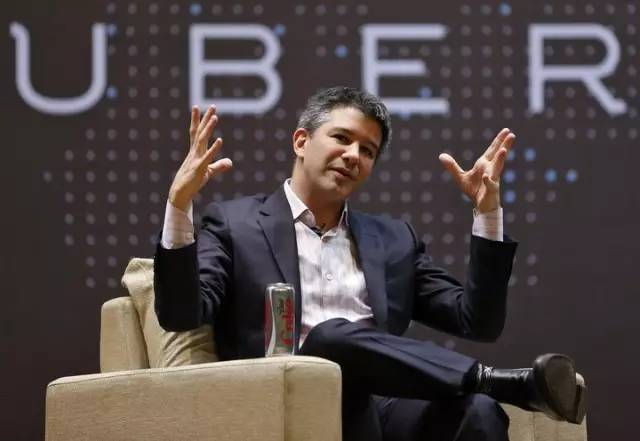

就在业务上,Uber在全世界范围内“开倒车”的同时,企业内部的管理问题频发:内部被曝出放任性骚扰事件、无人车项目被谷歌告上法庭、前CEO特拉卫生·卡兰尼克与专车司机口角并爆粗口、卡兰尼克前女友爆料高管集体去KTV召唤陪酒女郎...

更为致命的是,自丑闻事件爆发以来,先后有11位VP/项目负责人及以上高管从Uber离职。再加上Uber本身还有包括COO、CFO、CMO、总法律顾问等一系列职位处于空缺状态,而其创始人、前CEO卡兰尼克也在6月正式辞职。

Uber真的成了一家“无人驾驶”的公司。

2、前CEO以及企业文化成为众矢之的

一年多以来,Uber内部的企业文化饱受批评,也被Uber的投资人、分析人士、媒体认为是其一系列公关危机、增长危机的主要原因。最近Uber新任董事大卫.特鲁希略甚至公开用“有毒的企业文化”来表达他的不满和求变。

这种“有毒的企业文化”简单而言就是八个字:拼命工作、纵情享乐。

这被看做是一种富有进攻性的狼性文化,当然,说得好听点它就是“增长至上”。

《纽约时报》一篇关于卡兰尼克的报道说,他在公司内强调的这种文化,意味着,在Uber绩效最好的人通常会得到晋升和庇护。

比如,Uber的一位城市级主管曾在发火时把咖啡杯摔在下属身上,这类事本来需要人力资源部门介入,但是却不了了之,因为Uber在这个城市的业务正在强势增长。比如Uber的动态定价策略为其带来了巨额利润,但在遇到像暴风雪这样的自然灾害时,人们会强烈批评Uber发“灾难财”;再比如Uber对内部的性骚扰和性别歧视一直被容忍,因为这绝对不是优先考虑事项。

而这种文化很大程度源于Uber 前CEO卡兰尼克的个人性格,这位6岁就能写代码编程序、21岁从全美最好的公立大学辍学创业做盗版下载的反叛前CEO,有着颇为坎坷的创业经历。

2000年卡兰尼克的首个创业项目宣告失败——这个盗版下载网站被29家好莱坞公司起诉,并被索赔2500亿美金。1年后,他就召集原班人马创办了帮助企业改进文件传播方式,节省服务器开支的项目Red Swoosh,同年这个项目的一名投资人碰巧因为911事件去世,项目资金链断裂。

随后,卡兰尼克开始缩减开支,甚至不给员工缴纳个人所得税,结果员工一个接一个离职。但是他仍然坚持每天给数百家公司打电话推销业务,并且一干就是六年,这六年经历后来被卡兰尼克印在一双袜子上的几个字概括就是:流汗、流血、吃泡面。

6年的坚持终于换来了成效。Red Swoosh随后被2300万美金收购,卡兰尼克挣到了一大笔钱,接着他就马上就去环游世界了......

所以,“拼命工作、纵情享乐”,同时也是卡兰尼克创业经历中一以贯之的思想。

3、Uber商业模式的最大缺陷:忽略网络协同效应

其实,卡兰尼克本人以及“拼命工作、纵情享乐”的企业文化都不是Uber最核心的危机根源,这些仅仅是加重Uber的危机显性因素。

深入到互联网企业商业模式的本质,其实导致Uber在全球范围内“频频倒车”最本质最关键的因素在于:它忽略了网络效应。换而言之,其实网约车平台的DNA决定了,它们在网络协同层面上广度和深度都相当低,因此任意一个平台都相当容易被别的平台超越或替代。

所以司机大多同时装几个APP轮着用;所以即使行业领先、即使估值数百亿,Uber当时在中国也非常忌惮滴滴,而美国的Lyft、欧洲的Gett、印度的Ola、东南亚的Grab也都会对Uber产生巨大威胁。

阿里巴巴集团学术委员会主席曾鸣教授,曾把驱动互联网时代智能商业的引擎总结为两点:数据智能和网络协同。前者强调利用数据对不同客户进行个性化精准服务,典型的如Uber、滴滴、今日头条;后者则着眼于构建平台让足够多的角色相互协作,Facebook、 Airbnb、美团则是其中代表。

Uber依靠数据智能迅速崛起的逻辑是这样的:在移动互联网、智能手机普及以及GPS日益精准的时代背景之下,Uber利用数据智能引擎的计算,将海量乘客、司机的位置数据进行实时匹配,从而将二者连接的效率大幅提升,远远超越传统的出租车行业。依靠智能引擎的高效计算,Uber迅速将这个模式复制到全世界多个城市,成为有史以来成长最快的公司。

Uber依靠数据智能的另一个表现在于动态定价,即依靠数据智能引擎在不同的高峰期提升不同的价格,引导乘客用不同的价格表达自己的需求。

曾鸣认为,数据智能仅是单个引擎,虽然Uber将其发挥到了几乎极致,但在另一个引擎——网络协同层面做得远远不够。因为,打车作为一个简单的场景,仅仅连接了司机和乘客,这样一个简单的合作网络虽然易于在不同城市国家快速扩张,但极度缺乏生长力,同时也没有任何护城河。

同样的问题其实也存在于滴滴,但与Uber的最大区别在于,滴滴在管理、运营和公关层面较为平稳,加上Uber退出中国的让其竞争压力缓解,所以滴滴暂时没出现大规模危机。但一旦滴滴犯错,用户和司机会毫不犹豫地转移至易到、神州的平台上。

成功的网络协同应该像淘宝:从零售、广告、营销再到金融都会衍生出不同的角色;抑或像腾讯,从社交、支付、内容再到服务,也都有多元的角色参与其中;再如谷歌,从搜索、广告、再到人工智能,也都自然生长出不同的生态。

Uber近年来发力的快递服务、送餐服务甚至无人驾驶技术,虽然都靠近打车的场景,但并非打车平台的自然延伸,这相当于需要管理者去开辟另一个新领域,难度可想而知。

所以,如果要停止这场全球范围内的“倒车”,Uber恐怕不仅要在人员管理、企业文化上切换档位,还要考虑在商业生态的发展上调整路线。

评论