今晚,我们来聊聊老顽童蔡澜

同学们好啊:

近期民谣与诗在筹备一个视频内容,名字暂定“理想的下午”,这是一档旨在给年轻人周末生活提供精神食粮的节目,近期会上线,敬请期待。

为什么会做这样一档内容呢,因为我们越来越发现“我们缺的不是钱,而是生活”。但也有那种活得特别通透的人,我们今天文章的主人公蔡澜,正是一个这样的人,希望大家喜欢。

—— 王 小 欢

1、

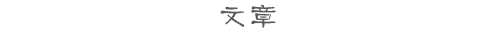

《射雕英雄传》中,金庸曾杜撰了这样一道菜:第十二回《亢龙有悔》,黄蓉以美食诱洪七公收郭靖为徒,做了一道“二十四桥明月夜”:

“那豆腐却是非同小可,先把一只火腿剖开,挖了廿四个圆孔,将豆腐削成廿四个小球分别放入孔内,扎住火腿再蒸,等到蒸熟,火腿的鲜味已全到了豆腐之中,火腿却弃去不食。”

洪七公一尝,自然大为倾倒。这味蒸豆腐也有个唐诗的名目,叫作‘二十四桥明月夜’。

二十四桥明月夜

有人读了金庸的文章,嘴馋得不行,于是脑洞大开,与名厨经三番四次的商讨之后,把整只金华火腿锯开三分一当盖,用电钻在余下三分之二的肉上挖了二十四个洞,再用雪糕器舀出圆形的豆腐塞入洞里,猛火蒸之八小时,做出来的豆腐皆入味。

由此复刻出金庸小说中的那道名菜。

“客人只食豆腐,火腿弃之,大呼过瘾。”

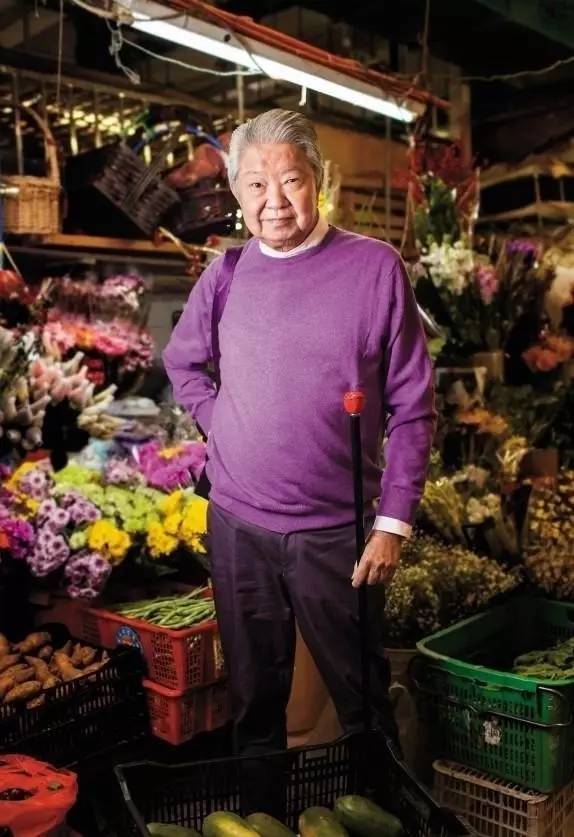

吃兴大到如此地步的,不是旁人,正是《舌尖上的中国》的美食总顾问,与金庸、黄霑、倪匡并有“香港四大才子”之称的蔡澜。

2、

蔡澜的父亲蔡文玄,在潮汕地区是小有名气的文人,因与邵家是世交,便应邀前往新加坡,负责邵氏电影在南洋院线的工作。

出生于新加坡的蔡澜自幼在戏院长大,小小年纪就沉迷于电影和书本,有时一部电影能看上几十次。看得多了,就仿佛在和导演对话,和那些光影大师做起了朋友。

然而蔡澜并不满足于做一个看客,越发想成为一个真正懂电影的人。为看懂电影对白,读中学的蔡澜上午学中文,下午学英文,每天到图书馆搜索资料,洋洋洒洒地整理出了数十册。

少年蔡澜

十多岁,蔡澜就撰写影评,拿着丰厚的稿费呼朋伴友请喝酒。凭借父亲在电影圈的人脉,他想找和电影有关的工作并非难事,可在蔡澜看来,对于自己热爱的事物,若没有足够的钻研精神,那还谈何热爱?

只要是自己认定的方向,哪怕旁人不认同,一旦钻进去,做到专深,就是一种成功。

为了学到最专业的电影拍摄技术,18岁蔡澜远赴日本攻读电影编导科,看着他长大的邵逸夫得知此事后,又让他兼任邵氏公司驻日本经理、翻译。

学成回到香港,邵逸夫问蔡澜:“你这么爱电影,不如来拍电影?”蔡澜却摇摇头,“我想做监制,比起导演,监制从一个故事的孕育,到物色演员、制定预算直到版权售卖,这样我将成为一个更全面的电影人。”

彼时正值香港电影的黄金时期,蔡澜也果然没有令邵逸夫失望,他跟成龙合作,监制的《城市猎人》、《福星高照》、《重案组》等20部电影风靡亚洲,监制蔡澜渐渐成了一块黄金招牌。

蔡澜监制的电影

在蔡澜心目中,娱乐电影不是他的终极理想。他最爱的导演是库布里克,喜欢托纳托雷的《天堂电影院》。他把电影当作诗,当作穿越梦与灵魂的旅行。

一日,他大胆地对邵逸夫说:“我们拍电影赚了那么多钱,何不在10部电影里,做一部文艺片,让剩下的9部赚钱不就可以了?”

邵逸夫听了之后只是笑笑:“我能拍10部赚钱的电影,为什么不拍10部?却要拍9部?”蔡澜听罢,只能无奈地退出门外。

这时蔡澜才意识到,自己的职业,和纯粹的艺术并没有太大的关系,他的职责是帮别人赚钱,让投资人有利可图。

理想抱负难以实现,但蔡澜有蔡澜的职业精神,对每一部电影都很较真。“我的性格就是如此,人家投钱拍电影,我就一定要想办法帮人把钱赚回来。”

甚至在盗版猖獗,香港电影日趋没落时,投资人问他:“能不能监制三级片?”蔡澜马上行动,几部三级片一出,果然火爆,帮邵氏度过了重重难关。

有人问:“不觉得这是人生中的污点吗?”蔡澜说:“从来没觉得这是羞耻的事,虽然我不喜欢,但不能拿别人的钱任性。”

是选择艺术良心,还是商业良心?蔡澜一直在苦苦思索这个问题。那时,他只好把电影当做一个“大玩具”:“每次都找最好的外景,重现最好的酒菜,女孩子就让她们穿最漂亮的旗袍,这些我很懂,很会考据,也就乐趣无穷。”

蔡澜常说:“人生不如意十有八九。”

现实和理想之间往往有一条鸿沟,可越是经历这样的人生境况,越是应该懂得为自己“造趣”。

这是蔡澜的第一个人生阶段,那时候的他,已经懂得乐趣的重要。只有心里有诗句,风里才有诗句。

3、

上世纪80年代,《明报》副刊星光熠熠,倪匡写“科幻”,黄霑写“随缘录”。拍摄电影之余,蔡澜也抽空写作,受邀在《东方早报》副刊《龙门阵》写文。

当时大家都说:“一个作家写专栏,不在《明报》写,就没有江湖地位。”于是蔡澜找到好朋友倪匡:“能不能跟金庸说说,给我开个专栏?”倪匡回了他一句:“让我想想办法。”

蔡澜与倪匡

此后,每逢金庸请吃饭,倪匡大谈写作,逢人便赞蔡澜,夸蔡澜的文章写得如何如何好。起初金庸没插嘴,后来终于忍不住说:“你说的那个蔡澜,文章拿给我看看。”

金庸一读,写得果然不错,“那就先让他试试看吧。”

蔡澜知道金庸对文字的要求非常高,于是写得格外卖力和认真。他的专栏名叫“草草不工”,形容马虎潦草,实际上蔡澜写起东西锱铢必较,几百字的文章,往往花数小时字斟句酌。

游历见闻、花鸟鱼虫、情感人生,全都被他写得活灵活现,趣味横生。语言风格上,他坚持国语写作,平白直叙。文章沿袭他最钟意的明朝小品文,精悍简练,没有一句多余的废话。

蔡澜与金庸

那时候的蔡澜,已然是一个杂家、玩家,就像金庸曾经评价说的:“蔡澜见识广博,琴棋书画、酒色财气、吃喝嫖赌、文学电影,什么都懂。于电影、诗词、书法、金石、饮食之道,更可说是第一流的通达。”

蔡澜为人潇洒不羁,五六岁就偷家里酒喝,赚了钱第一件事就是请大家吃饭,至于女朋友,更是一年换一个。写起专栏后,受到不少读者的热捧,一下子给了蔡澜极大的信心,加之电影圈已经令他心灰意冷,他干脆放弃电影,专职写作。

“我喜欢电影,却并不喜欢这个行业,一生做错了一件花40年才知道是错的事,不应该一直沉迷在电影行业里面。一个人不能欲望太多,要学会择一而行,今后,我只做喜欢做的事。”

当年,倪匡爱上一个妈妈桑,每次都叫蔡澜、黄霑一起去捧场。结果去了夜场,觥筹交错之间,全是三人讲各种黄段子给女人们听,把那些陪酒的女人逗得哈哈大笑。

蔡澜就开玩笑说:“太不值了,简直就是花钱给别人讲笑话听嘛!”黄霑灵光一闪:“不如我们三个人做个节目,请大明星来,灌醉他们,还能调戏美女!”

不久后,香港便有了一档《今夜不设防》,三人请来林青霞、周润发、张国荣这样的大咖,录节目之前先大喝特喝,弄得醉意醺醺,节目中抽烟、喝酒,大谈“咸湿”八卦。

面对众明星,三个老男人套路深不可测,能让林青霞曝光恋情,让王祖贤谈湿吻,让周润发承认“贪污”小费…节目爆红后,蔡澜开始名声在外。

《今夜不设防》访问林青霞

没多久,蔡澜开始写美食,迅速在港人心中积累起了名气。其中起因,倒是件十分偶然的小事。新加坡的老父亲来香港,蔡澜带他饮茶,等不到座位,又遭到侍者的奚落。

回去后,他把用餐见闻写上了专栏,后来一发不可收拾,逐渐过渡到美食鉴赏,从此正式涉足美食圈,成为一位美食家。

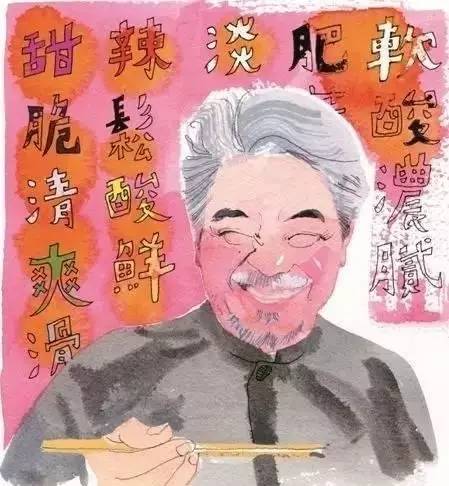

自拍电影时期,蔡澜就有一个好奇的胃,广泛涉猎日本、泰国、法国、意大利、南斯拉夫、西班牙的美食。他从不挑有名气、昂贵的餐厅,更愿意花功夫研究哪一家做得更好。

为了一碗最好吃的越南牛肉河粉,蔡澜曾专门去往法国、美国等地苦苦寻觅,走了大大小小的馆子近百家,才在澳大利亚找到了最满意的口味。这些都成了文章最好的素材。

吃吃喝喝看起来是小事,若要落在纸上,写出深刻的道理,这里面更需要广博的见识,世情的积淀。

好在蔡澜年轻时博览群书,走过的地方更是不计其数,遇到什么有趣的事和人常常用心记下,才能在文章中有信手拈来的风采。

香港大大小小的餐馆里,常挂他的照片,但他去吃,从来都是自己给钱,“不能白吃白喝,否则人家说你不公正。”

于美食,和他当初对电影一般虔诚,绝对不能脱离一个“真”字,若没有真诚,哪儿来的文章?蔡澜写美食,要吃五四家馆子才写一篇,有时到手的稿费还不够吃饭的钱,但却不妨碍他吭哧吭哧地爬格子。

高产时期,蔡澜每天都要写报纸专栏,每周还要为6-7本杂志写稿,至今出书超过200本,多以介绍美食为主。

从1998年在无线电视主持《蔡澜叹世界》至今,亲自操刀主持的十多档电视节目,不少都是TVB周收视率排名前五的常客,尤其是2008年推出的《蔡澜叹名菜》,最高时曾取得了32%的惊人收视率。

有人问他到底是怎么做到的,他说:“因为喜欢嘛,只要喜欢就会认真,就绝对不会去浪费时间,也不会有压力,一辈子很短,人要活得任性一点才可以的,抓紧时间去做那些你喜欢的事。”

这是蔡澜的第二个人生阶段,这时候的他,不但懂得乐趣的重要。而且知道,人要学会放手,择一而行,唯有把喜爱变成人生的一部分,才能获得最高级的乐趣。

4、

金庸曾在一篇文章里写道:“我喜欢和蔡澜交友交往,不仅仅是由于他学识渊博、多才多艺,对我友谊深厚,更由于他一贯的潇洒自若。好像令狐冲、段誉、郭靖、乔峰,四个都是好人,然而,我更喜欢和令狐冲、段公子做朋友。”

蔡澜向来有魏晋名士的洒脱,在公众面前,总以笑脸示人,对于名气,他说没什么了不起。

在一个压力与日俱增的社会里,像他这样的“享乐主义”实在少见,那份通达的生活智慧更是难觅。

这份豁达,也不是生来就有的。前文说过,做电影的那段时期,蔡澜也活得相当忧郁和痛苦。

“电影是一群人的智慧集中在一起,然后大家共同来完成一部作品,最后却把它说成是某某人的作品,就将其他人的贡献全都抹杀掉了。我认为不大公平,也不想要这种团体工作。”

于是从那时起,他寄情书法、篆刻,邵氏破产之后,他也曾想一走了之,彻彻底底斩断和电影的联系,却因无法抛掉渗透到血液里的电影情结,在这个行业又咬牙坚持了20年。

20年里,他背包旅行,流浪多国,去了许许多多没去过的地方,发现好多人都生活得特别快乐。

有一次出去采风,在印度山上,一个老太太,整天都煮鸡给出蔡澜吃。

蔡澜吃得看见鸡就害怕:“老太太,我不吃鸡,我要吃鱼。”老太太问蔡澜:“什么是鱼?”蔡澜惊讶,连忙画了一条鱼给她说:“你连鱼都没吃过,真可惜啊!”

结果老太太望着蔡澜说:“先生,没有吃过的东西,有什么可惜呢?”

一句话顿时让蔡澜的心开阔起来。

还有一次,在西班牙取外景,他看到一个嬉皮士在海边钓鱼,蔡澜一看,老嬉皮眼前就只有几条小鱼,旁边清澈的海水下面则游动着一群大鱼,蔡澜冲老嬉皮说:“嘿,老头,去那边钓,那边的鱼要大得多!”

老嬉皮却看着蔡澜说:“先生,可我钓的是早餐啊!”一句话就让人生的贪婪之心无地自容。

见多了这些人的悠然、自在、闲适,那种追求美又不为外物奴役的生活,蔡澜想:“原来快乐可以这么简单。”

离开电影圈后,蔡澜再无收束,他玩儿花鸟鱼虫,每天大吃大喝,带着李嘉欣去日本的温泉喝酒泡澡,他跟周润发谈摄影,跟黄永玉聊画画,跟亦舒切磋焚香,带金庸漫游全球……

只要遇到感兴趣的,马上钻研一番,他不弹古琴,不下围棋,不嫖、不赌,但又精通其中的各种门道。

在他看来,大吃大喝也是对生命的尊重,只有能在吃喝玩乐中体验人生的人,才能在平常烟火气中感受生活之美。

人家问:“那你遇到不开心的事怎么办?”蔡澜笑道:“我就把烦恼锁在一个保险箱里,缠上铁链子,哐当一脚踢下海就行了。”

在许多人看来,逃避无济于事,可他说:“逃避很好啊,兜一圈回来,不但酒足饭饱了,我还很快乐。”

蔡澜曾在书中写过:“我爱一切活着的东西,最讨厌的是担心、难过、悲伤、痛苦、忧郁和沮丧这几样,我当它们是敌人。消灭敌人不用和它们去斗争,最好是逃避。”

金庸说,这是个真正潇洒的人,“对人生中的失落或不愉快遭遇,处之泰然,若无其事,这才是真正的不萦于怀,一笑置之”。

而这“一笑置之”的背后,是几十年人生况味的辛酸体验。

在商业、艺术之间挣扎长达40年后,蔡澜才大彻大悟,何苦这么折磨自己?“跟整个宇宙相比,人生不过一个刹那,凡事不要那么纠结,只问快不快乐。”

做电影,不快乐?那就走吧!

看书很快乐,那就埋头看吧!

吃美食快乐,那就赶紧吃吧!

写字快乐,那就写到天亮去!

在《不如任性生活》里,蔡澜以豁达的口吻写道:生老病死,是人生必经之路,既然早就知道,为什么不去玩?

“活得不快乐,再长寿又怎么样?今天比昨天活得更加快乐,这才是人生的意义。”

5、

在《理想的下午》里,作家舒国治曾感慨道:“我们缺的不是钱,而是生活。”

如今在很多人看来,生活是靠钱堆砌的,没有足够的钱,就没有所谓的生活。殊不知,我们想象中的美好生活,其实质早已变成了不断地消费,你必须赚更多的钱,去买更多的东西,买到手了,占有了,享受了,才是生活,然后又不断地赚钱,不断地占有,而为了赚钱,没有半点任性和自由,也少了所谓的“诗和远方”。

其实真正的生活,与钱没有太大关系,真正的诗和远方,和赚钱也不截然对立。

在午后读本书,这就是生活,

公园喂野猫,这就是生活,

去湖边听风声,这就是生活,

抱着琴看夕阳,这就是生活…

苏美璐为蔡澜的书所作配图之一

蔡澜50岁之前没有积蓄,人家问他哪儿来的这样的底气,他说:“我懂得多嘛,喜欢就钻研,你钻研得深了,就不怕没有饭吃,不但做喜欢的事,还能赚到钱。”

他还说:“生活是否有趣,跟赚多少钱没有太大关系,我认识的亿万富翁,每天吃鲍鱼、排翅,就是把一切都变得枯燥。做人不管贫富,只要注意生活每一个细节,小小的欢乐,已经可以享受不尽。

生命的长短,不受自己控制,但是生命素质的好坏,却是我们自己能够提高的!”

如其所言,生活就是如此,我们精心打磨它的质量,它也会给我们回馈温馨和芬芳。

什么是真正懂得生活的人?就是懂得放空、放慢、和放下的人,懂得在诸多欲望中择一而行,繁华三千水,只取一瓢饮。他们把每一天都当成人生奖赏,把心思花在编织生活情味的细节上,因而得到生活最有情致的回馈。

蔡澜,就是这样一个生活家,他一直承袭着父亲的生命哲学:“不要给食物食你,不要给酒饮你,不要给事物玩你。然而,对一切美事还是有所坚持。”

这,才算得上是活生生的人。

有一次,蔡澜坐飞机,在万米高空上,机身忽然颠簸不停,他身边的一个老外紧紧抓住座位,蔡澜却还悠然自得地喝着红酒。

直到飞机平稳下来,

老外诧异道:“嘿,老头,难道你死过吗?”

蔡澜看着老外说:“我活过。”

评论