今天我们讲讲德意志难民的故事

文字:重光 | 制图:孙绿 | 编辑:大绿

2010年阿拉伯之春爆发后,阿拉伯世界多国人民流离失所,被迫逃亡国外求生。其中就近300万难民通过陆路与海路进入欧洲寻求避难。

本着人道主义的原则,欧盟向成员国分配接纳难民的额度,其中以德国接收难民最多。

从中东前往欧洲的众多路线

▼

从叙利亚前往德国之路

▼

德国是欧盟老大,挑大梁无可争议。只是德国人如此敞开双臂拥抱素不相识的外族难民,其热情着实令国人奇怪,有人甚至指摘德国人太傻太天真。

很傻很天真?

▼

甚至有人认为欧洲将变为欧罗巴斯坦

点击下图即可打开

▼

世上没有人真是傻子,德国对难民群体的乐观态度,实则有其历史渊源。

德国在二战结束后曾接纳被驱逐的1400万德意志同胞,(1945年德国总人口也只有8000万左右)这些人的完美结局给了德国人开放的理由。

今天我局就讲讲述这段德意志人的血泪之路。

德国与东欧的故事

▼

国无存,民犹在

▼

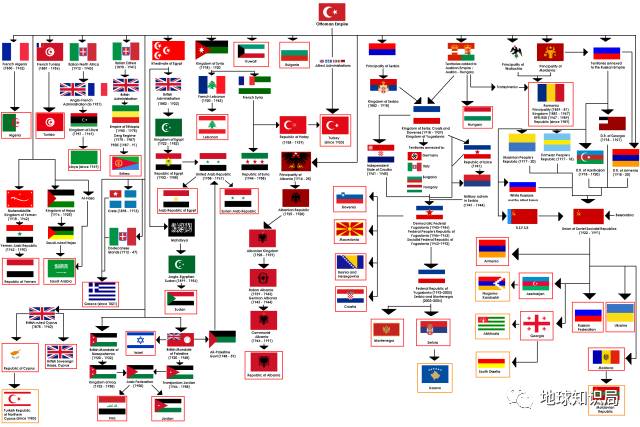

一战结束后,德意志帝国、奥匈帝国与俄罗斯帝国荡然无存,在他们的废墟上建立起了不少新民族国家。

虽然名义上这些国家是以一个民族为主体的国家(捷克斯洛伐克和南斯拉夫膝盖中枪),但是其国内往往存在不止一个的少数族裔。

不出意料地,这些少数族裔又是该国邻国的主体民族。

三大帝国的崩溃

在他们之间诞生了众多小国

▼

曾经的奥斯曼帝国

更是炸裂出无数政权传至今天

▼

例如罗马尼亚北部的特兰西瓦尼亚就居住着大量匈牙利人,而匈牙利和罗马尼亚偏偏是世仇......

罗马尼亚、匈牙利

以及一众中欧小国

▼

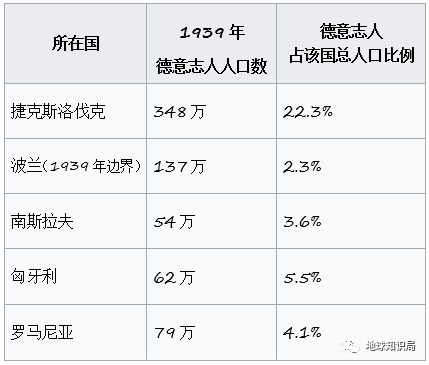

德意志人也不例外。

根据《凡尔赛条约》,以德意志人为主体民族的德国和奥匈失去了了大量领土。

世代居住在这些领土上的部分德意志人并没有跟随同胞迁往德国或奥地利,而是留在新成立的国家内,成为了波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫与罗马尼亚等国内的少数民族。

寄人篱下过日子自然不舒服,流离在外的德意志人渴望自己与脚下的土地一同回归日耳曼尼亚的怀抱。

德国丧失了13.5%的领土,12.5%的人口,16%的煤产地及50%的钢铁工业

▼

随着纳粹主义在德国的兴起,中东欧各国也受到了影响。一部分支持纳粹的德意志人正好找到机会,相继建立了德意志民族组织。

比较著名的有如捷克斯洛伐克的苏台德德意志党、波兰的德意志人联盟与德意志青年党,以及匈牙利的德意志人联盟。

他们在日后德国的扩张之路上扮演了“第五纵队”的角色(与德国侵略军里呼外应)。

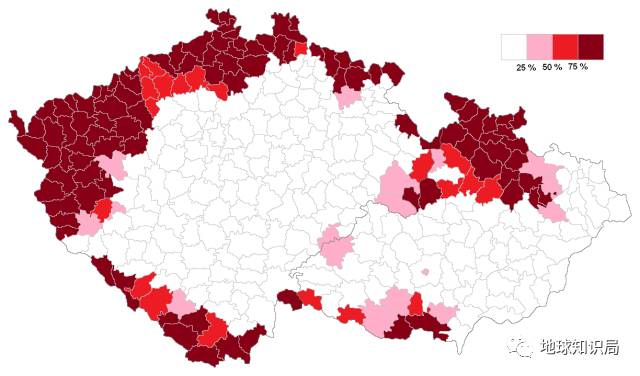

捷克斯洛伐克苏台德区的德意志人

是当地无可争议的主体民族,

德意志人占到了捷克斯洛伐克

总人口的五分之一多。

图中红色越深,德意志人比例越高。

▼

▼

随着德国的一步步扩张,中东欧各国相继成为德国的附庸:

捷克斯洛伐克被肢解,苏台德区并入德国;波兰被德国吞并,一战割让的领土重回德国;南斯拉夫被德国占领;匈牙利与罗马尼亚被迫加入了轴心国……

这些国家的德意志人似乎一夜回到一战前,“翻身做主”成了主体民族。某种意义上讲,他们回归祖国的理想实现了。

德奥合并后,

先后拿下了苏台德区(捷克的剩余地区

成立波希米亚与摩拉维亚保护国)与梅梅尔,

随后在二战爆发后吞并卢森堡,

与苏联瓜分波兰,

其后吞并了南斯拉夫北部部分地区,

并拿回了阿尔萨斯—洛林。

图为德国在1933至1943年间的领土变化

▼

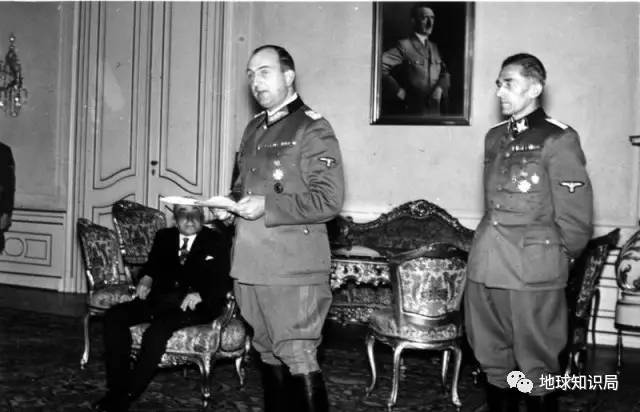

在德国占领期间,这些原为少数族裔的德意志人的生活状况有了一定程度的改观。许多在波兰与捷克斯洛伐克的德意志人加入了纳粹党下属的德意志人阵线。该组织的宗旨正是新占领土德意志化,并同化其上原有的其他民族。

这些人有不少在纳粹统治集团中居高位,还有些人直接参与了纳粹的战争犯罪。

卡尔·赫尔曼·弗兰克(图右)

是出生于原奥匈帝国的德意志人,

他是德国占领下的波希米亚

与摩拉维亚保护国

的国务秘书与党卫军及警察指挥。

▼

军官们的子女

往往也能过得很幸福

▼

为了德意志化新占领土,还有许多来自德国本土的新移民来到了被占领的中东欧各国,和当地的斯拉夫人产生了尖锐摩擦。

上述部分德意志人的行径使得中东欧各国的居民对德意志人这整一个民族产生了普遍的憎恨。

此时的纳粹德国

可谓如日中天

▼

以牙还牙

▼

1944年后,随着德国在东线战场上节节败退,许多在德国东部以及中东欧各国的德意志人对即将开始的苏联占领惶恐不安。

之前他们就听说了苏联人对德国人怀有血海深仇,许多苏联士兵的西进德国之路也是他们的烧杀抢奸之路。这种恐惧由于德国宣传机器的夸大而更加根深蒂固。

1944年10月21日,苏军第二近卫坦克团

在德国东普鲁士制造了内梅尔斯多夫大屠杀,

72名德国妇女被奸杀,

此外还有50名法国与比利时战俘被杀。

▼

于是有些德意志人自发跟随撤退的德国国防军一同逃亡德国本土,还有些德意志人根据德国在各地的政府部门的安排,有计划地搭乘船只与火车撤回德国。

这次撤退堪比跟随刘皇叔弃新野走樊城的荆州百姓。

即将随军撤退

给她一个镜头

▼

和败退期间运转失灵的刘备集团一样,德国政府组织的撤退计划也经常一拖再拖。通常只有在苏军已经击败德军,即将开进撤离区时平民的撤退才会被提上日常。

究其原因,恐怕还是因为希特勒的“不许撤退”之令以及纳粹将撤退者视为“失败主义”的宣传机器。

1945年1月26日,

大批德国民众在德国东普鲁士皮拉乌

(今俄罗斯加里宁格勒州波罗的斯克)

登船撤离

▼

这种糟糕的拖延症最终导致几百万的德意志人未能及时撤离,被落在了占领区内。即使是踏上了撤退的车船,逃离之路也倍加艰辛。

陆上,那些跟随国防军撤离以及未能参与计划撤离的德意志人,往往在长途跋涉中成了苏军轰炸机的靶子,甚至有人被苏军坦克压成了肉饼。

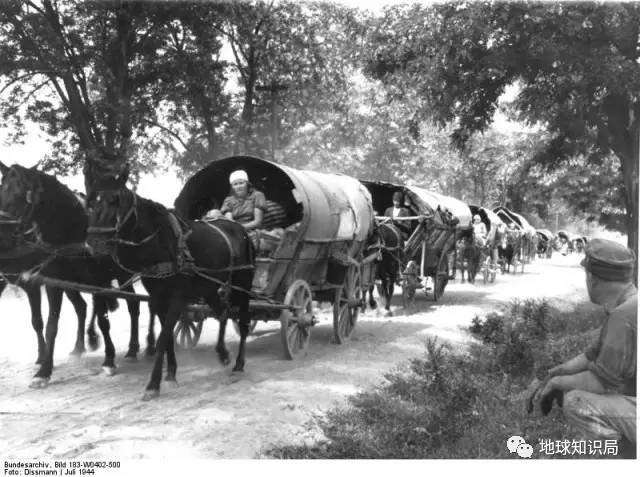

1944年7月,从乌克兰黑海沿岸

逃往德国本土的德意志人。

▼

海上,苏军潜艇对德国船只进行无差别攻击,无论是民船还是军舰均是苏军潜艇的靶子。

1945年德国运输船古斯特洛夫号在波罗的海被苏军潜艇击沉,船上9343人全部葬身鱼腹。此次事件亦被视为史上最大海难。

1945年初,波罗的海上的德国难民船。

(是不是有种似曾相识的感觉?)

▼

1945年年底前,共有450万德意志人活着逃离了德国原东部领土以及中东欧各国,来到德国本土。约120万人死在了逃难之路上。

那些留在原德国东部领土与中东欧各国的德意志人,他们的苦难旅程才刚刚开始。

民族转移

▼

二战结束后,整个东欧以及大部分中欧都在苏联的占领下,这其中就包括了许多德意志人居住了近千年的土地。

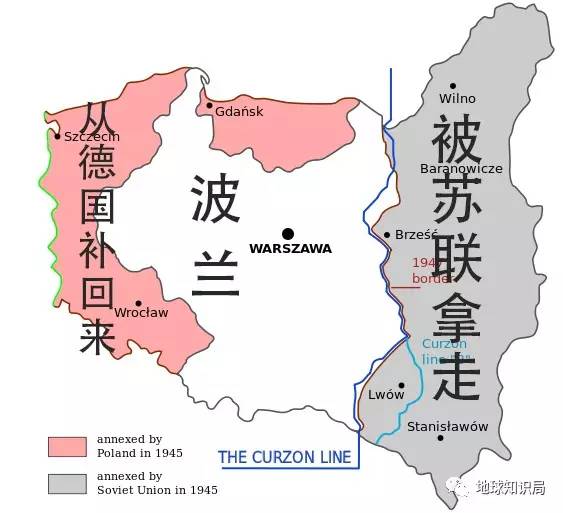

二战后,德国失去了

奥得河—尼斯河一线以东的所有领土

苏联为了补偿被自己吃掉了西半部的波兰

把德国的东半部划给了波兰

自己则拿走了波罗的海良港柯尼斯堡

(今俄罗斯加里宁格勒)

▼

根据美、英、苏三国达成的《波茨坦协定》,德国不仅失去了在1933年后获得的领土,并且失去了奥得河—尼斯河一线以东的所有领土。

这些土地上世代生活的德意志人将根据《波茨坦协定》进行“民族转移”。

波兰自1939年的边境变化,

灰色的东半部

(苏德瓜分波兰的寇松线以东)

于1945年被苏联吞并,

红色为波兰吞并的德国领土。

▼

所谓“民族转移”基于下列理由:

1. 中东欧各国希望创立真正单一民族国家

2. 中东欧各国觉得德意志人继续作为国内少数族裔会招来许多麻烦

3. 盟国对惩罚德国所犯下的战争罪行的复仇意愿

4. 驱逐德意志人可使得苏联的中东欧卫星国更倒向苏联,让苏东集团更为紧密

在这些原则下,战胜国做出了这样的决定:

美、英、苏三国政府已从各方面考虑了德国问题,承认将留在波兰、捷克斯洛伐克与匈牙利的德意志人或与其相关的生产资料转移至德国的措施会被实施。

三国政府一致同意:任何即将开始的转移应该以有序且人道的方式进行。

《波茨坦协定》 第 7 条

《波茨坦协定》第7条看上去冠冕堂皇,号召的是人道且有序地进行民族转移而非民族驱逐。

可是在协定生效之前,1945年上半年苏联占领下的波兰和捷克斯洛伐克就开始了对德意志人的非法驱逐。

被驱逐的德国人

▼

不仅当地的军事与民事机构参与了对德意志人的野蛮驱逐,武装的暴民志愿者也在其中分了不少杯羹。

在捷克斯洛伐克,共有290万德意志人被驱逐,他们被迫离开了世代居住的苏台德山区。

最大的双重标准是:

娶了捷克女子的德裔男子被驱逐,而嫁给捷克男子的德裔女子却被留了下来。还有约25万德意志人才因对捷克斯洛伐克的工业发展十分关键而被留了下来。

至于没有智力价值的德意志人就被捷克斯洛伐克政府送入强制劳动营,成了免费劳动力。

1945年,东普鲁士的德意志难民

▼

在波兰以及德国前东部领土,所有留在奥得河—尼斯河一线以东的德意志人被认为是潜在的战斗人员。

1945年上半年,许多德意志人被关押在苏军的拘留营里,接受苏联内务人民委员部(NKVD)的甄别。纳粹党组织的成员和德国政府官员被识别出后立刻送往苏联强制劳动。

德意志人被发配千里充实古拉格

拉动苏联经济发展

▼

关于古拉格的故事

点击下图即可打开

▼

1945年年中,在苏军将权力转移给波共后,波兰开始系统地驱逐德意志人。

波兰政府将德意志人的财产称为“被遗弃”的财产,顺势将其充公。德意志人不能持有波兰货币,一生辛勤工作所得化为乌有。

1948年8月,德意志人儿童从

被波兰吞并的德国前东部领土抵达西德,

他们的父母大都已经死亡或失踪。

▼

面对来自波兰平民的偷盗、抢掠、强奸甚至是谋杀,德意志人毫无反抗之力,波共当局对此睁一只眼闭一只眼。

至1950年,316万德意志人被从波兰驱逐,100万左右德意志人因有波兰血统而被同化,还有17万德意志人仍居住在波兰。

南斯拉夫、匈牙利、罗马尼亚与苏联的德意志人面临着类似的命运:或在被剥夺所有财产后驱逐,或被送入强制劳动营。

至此,共有1400万德意志人被强制迁移。

他们没有了世代居住的家园,没有辛勤劳动所得财产,甚至没有了家人亲戚朋友。

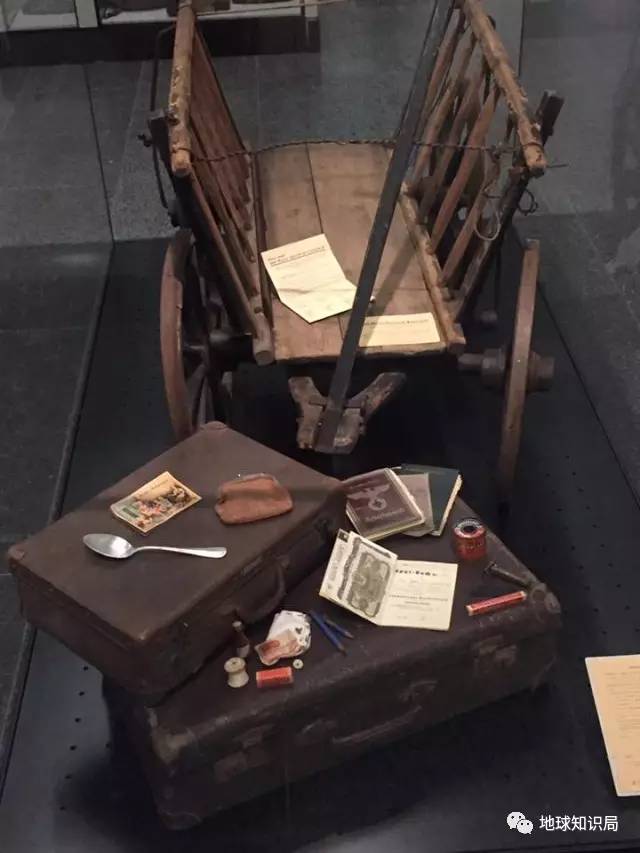

成千上万的德意志难民就是推着这样的小车,

徒步跋涉,翻山越岭来到了德国本土。

▼

即使穿过数千公里的血与火,到达残存的德国本土后,1400万德意志难民所面对的也仍然不是温暖安全的避风港,而是望不到边的遍地残垣。

被战争摧毁德国如今除了要承载原先的居民外,还要养活1400万远道而来的同胞难民。

有限的资源愈发紧张,原住民和难民之间的矛盾不可避免地发生了。

1951年德意志难民组织

在西德首都波恩进行抗议示威。

标语:我们想要我们的权利

▼

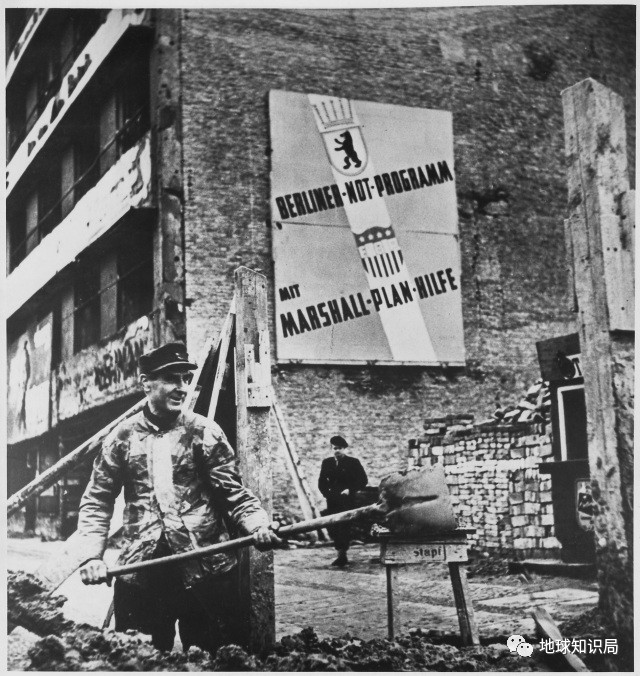

不过好在二战结束后,得益于马歇尔计划、欧共体的成立与联邦德国自身科教的发展与经济基础的雄厚,西德迅速从废墟中崛起,经济快速成长,史称“德国经济奇迹”(德语:Wirtschaftswunder)。

经济的快速发展需要大量劳动力,而1400万德意志难民正好填上了这个空缺,西德的失业率一度逼近0%。

经济的发展使得西德人民的平均生活水准提高了不少,难民和原住民的矛盾由此逐渐缩小。最关键的是这1400万难民与原住民同文同种,作为德意志同胞很快就融入到了新的环境中了。

1952年西柏林街头的建筑工在工作,

背后墙上为马歇尔计划的宣传画,

从废墟中崛起。

▼

▼

有了历史经验的支持,德国对外籍劳工和外来难民的预期才会显得如此乐观。

不过如今进入欧洲的不再是德意志同胞了,而是完全陌生的阿拉伯人——他们有着完全不同的文化、宗教与语言。

这些难民能否在短暂的冲突后彻底融入德国呢?只有时间能给我们答案。

参考资料:

1. Willi Kammerer &Anja Kammerer -- Narben bleiben die Arbeit der Suchdienste - 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Berlin Dienststelle 2005, p. 12: published by the Search Service of the German Red Cross; the foreword to the book was written by German President Horst K hler and the German interior minister Otto Schily

2. Christoph Bergner, Secretary of State in Germany's Bureau for Inner Affairs, outlines the stance of the respective governmental institutions in Deutschlandfunk on 29 November 2006, [2]

3. "Bundeszentrale für politische Bildung, Die Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten jenseits von Oder und Nei e", bpb.de; accessed 6 December 2014.(in German)

4. Matthew J. Gibney; Randall Hansen (2005). Immigration and Asylum: From 1900 to the Present. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. pp. 197–98. ISBN 1-57607-796-9.

5. "Agreements of the Berlin (Potsdam) Conference, 17 July-2 August 1945". PBS. Retrieved 29 August 2009.

6. Gerhart Tubach; Kurt Frank Hoffmeister; Frederic Reinhardt, eds. (1992). Germany: 2000 Years: Volume III: From the Nazi Era to German Unification (2 ed.). Continuum International Publishing Group. p. 57. ISBN 0-8264-0601-7. Retrieved 28 August 2009.

7. Norman M. Naimark (2001). Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-century Europe. Harvard University Press. p. 131. ISBN 0-674-00994-0. Retrieved 28 August 2009.

8. Kacowicz, Arie Marcelo; Lutomski, Pawe (2007). Population resettlement in international conflicts: a comparative study. Lexington Books. p. 101. ISBN 073911607X. Retrieved 27 August 2009.

9. Tomasz Kamusella (2004). "The Expulsion of the German Communities from Eastern Europe" (pdf). EUI HEC. p. 28. Retrieved 27 August 2009.

10. Jane Boulden, Will Kymlicka, International Approaches to Governing Ethnic Diversity Oxford UP 2015

11. Winson Chu, University of California, Berkeley. Revenge of the Periphery: Regionalism and the German Minority in Lodz, 1918-1939 (PDF direct download, 46.4 KB). The Contours of Legitimacy in Central Europe. St. Antony's College, Oxford. pp. 4–6. Retrieved July 21, 2012.

12. Die deutschen Vertreibungsverluste. Bev lkerungsbilanzen für die deutschen Vertreibungsgebiete 1939/50.Herausgeber: Statistisches Bundesamt - Wiesbaden. - Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1958 pp.45/46

13. Magocsi, Paul Robert;Matthews, Geoffrey J (1993). Historical Atlas of East Central Europe. Univ of Washington Pr, Seattle. p. 131.133.135.137.141. ISBN 9780295974453.

14. Alfred M. de Zayas, Nemesis at Potsdam, p. 2

15. Fritsch-Bournazel, Renata. Europe and German Unification: Germans on the East-West Divide, 1992, p. 77; ISBN 0-85496-684-6, ISBN 978-0-85496-684-4: The Soviet Union and the new Communist governments of the countries where these Germans had lived tried between 1945 and 1947 to eliminate the problem of minority populations that in the past had formed an obstacle to the development of their own national identity.

16. Ulf Brunnbauer, Michael G. Esch &Holm Sundhaussen, Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung, p. 91

17. Philipp Ther &Ana Siljak, Redrawing Nations, p. 155

18. Arie Marcelo Kacowicz &Pawe Lutomski, Population resettlement in international conflicts: a comparative study, Lexington Books, 2007, p. 102; ISBN 073911607XGoogle.de

19. Steffen Prauser and Arfon Rees,The Expulsion of "German" Communities from Eastern Europe at the end of the Second World War, European University Institute, Florence. HEC No. 2004/1, p. 6

20. Valdis O. Lumans, Himmler's Auxiliaries: The Volksdeutsche Mittelstelle and the German National Minorities of Europe, 1933–1945, 1993, p. 259; ISBN 0-8078-2066-0, ISBN 978-0-8078-2066-7, Google Books

21. Steffen Prauser and Arfon Rees,The Expulsion of 'German' Communities from Eastern Europe at the end of the Second World War, European University Institute, Florence. HEC No. 2004/1, p. 5

22. Zybura, p. 202

23. Ulf, Brunnbauer, Michael G. Esch &Holm Sundhaussen, Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung, p. 92

24. Karl Cordell &Andrzej Antoszewski, Poland and the European Union (section: "Situation in Poland)"), 2000, p. 166; ISBN 0-415-23885-4, ISBN 978-0-415-23885-4; (Situation in Poland: "Almost all Germans were held personally responsible for the policies of the Nazi party.")

25. Arie Marcelo Kacowicz &Pawe Lutomski, Population resettlement in international conflicts: a comparative study, Lexington Books, 2007, p. 101seq; ISBN073911607X

26. Rainer Münz; Rainer Ohliger (2003). Diasporas and ethnic migrants: German, Israel, and post-Soviet successor states in comparative perspective. Routledge. p. 93. ISBN 978-0-7146-5232-0.

27. Andreas Kunz, Wehrmacht und Niederlage: Die bewaffnete Macht in der Endphase der nationalsozialistischen Herrschaft 1944 bis 1945 (2nd edition), Munich: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007, p. 92; ISBN 3-486-58388-3

28. Matthew J. Gibney &Randall Hansen, Immigration and Asylum: From 1900 to the Present, 2005, p. 198; ISBN 1-57607-796-9; ISBN 978-1-57607-796-2; accessed 26 May 2015.

29. Earl R. Beck, Under the Bombs: The German Home Front, 1942–1945, University Press of Kentucky, 1999, p. 176; ISBN 0-8131-0977-9; accessed 26 May 2015.

30. Hans Henning Hahn &Eva Hahn. Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte, Paderborn: Sch ningh, 2010, pp. 679-681, 839: ill., maps; 24 cm. D820.P72 G475 2010; ISBN 978-3-506-77044-8.pp 52-65

31. Deutsche Geschichte im Osten Europas – Pommern, Werner Buchholz (ed.), Berlin: Siedler, 1999, p. 516; ISBN 3-88680-272-8; reference confirming this for Pomerania.(in German)

32. Andreas Kunz, Wehrmacht und Niederlage: Die bewaffnete Macht in der Endphase der nationalsozialistischen Herrschaft 1944 bis 1945, 2nd edition, Munich: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007, p. 93; ISBN 3-486-58388-3.(in German)

33. Silke Spieler (ed.), Vertreibung und Vertreibungsverbrechen 1945–1948. Bericht des Bundesarchivs vom 28. Mai 1974. Archivalien und ausgew hlte Erlebnisberichte, Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1989, pp. 23–41; ISBN 3-88557-067-X.(in German)

34. Ulf Brunnbauer, Michael G. Esch &Holm Sundhaussen, Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung, pp. 84-85 (in German)

35. Hans Henning Hahn &Eva Hahn (2010). Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn: Sch ningh. p. 659. ISBN 3506770446.

36. Brian Kenety (14 April 2005). "Memories of World War II in the Czech Lands: The Expulsion of Sudeten Germans". Radio Prahs. Retrieved 6 September 2007.

37. Richard Overy (1996). The Penguin Historical Atlas of the Third Reich (1st ed.). Penguin Books (Non-Classics). p. 144. ISBN 0-14-051330-2.

38. Philipp Ther, Deutsche und polnische Vertriebene: Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, G ttingen: Vandenhoeck &Ruprecht, 1998, p. 305; ISBN 3-525-35790-7; accessed 26 May 2015.

39. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgesch digte (Hg.) Die Vertreibung der deutschen Bev lkerung aus der Tschechoslowakei Band 1, 2004, pp. 132-133.

40. Pavel Polian, Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR, Central European University Press, 2003, pp. 286–93; ISBN 963-9241-68-7; accessed 26 May 2015.

41. Kai Cornelius, Vom spurlosen Verschwindenlassen zur Benachrichtigungspflicht bei Festnahmen, BWV Verlag, 2004, p. 126; ISBN 3-8305-1165-5.(in German)

42. Thomas Urban (2006). Der Verlust: Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert (in German). C.H.Beck. pp. 114–115. ISBN 3-406-54156-9. Retrieved 1 September 2009.

END

微信公众号:地球知识局

评论