中国实验戏剧自《绝对信号》启程,四十年来,载沉载浮,历经小剧场戏剧、独立戏剧、民众戏剧三股浪潮,在危亡中重生,在困境中挣扎,在混乱中突围,迎潮壁立,向死而生,走出一段悲欢交加的坎坷路程。“空间”和“美学”的两个转向,以及参与者和观众从“场内”到“场外”的空间转变,落脚点都在于戏剧的观众,那才是“燎原”的生命力所在。

诚如德勒兹所言:艺术必须去创造新的经验,去产生新的感知力量或感受,则实验戏剧必定是以破旧立新、思变求生为其精神原旨。中国实验戏剧自《绝对信号》启程,40年来,载沉载浮,历经小剧场戏剧、独立戏剧、民众戏剧三股浪潮,在危亡中重生,在困境中挣扎,在混乱中突围,迎潮壁立,向死而生,走出一段悲欢交加的坎坷路程。

实验戏剧与观众两者之间的背离与进入、拒斥与融通、分流与汇聚,无不刺激、驱动着实验戏剧不断冲脱边界:从征战于小剧场到迁移至更广阔的社会空间,再而游牧于历史、文化、社会交织的网状地带,其间或与现代主义对酌,或与大众文化合谋,或与媒介技术共舞,终于且行且歌,走向天地众生。

小剧场戏剧运动浪潮时期(1976—2005)

1976年“文革”结束后,“社会问题剧”开创了短暂的辉煌期,又迅速落潮。失去观众的中国戏剧裹足不前,陷入困境。“没有观众,就没有戏剧”,2冷清的剧场向戏剧发出危险的信号,当此际,另一个信号——《绝对信号》在泥沼迷津中砉然登场。

《绝对信号》为实验戏剧带来了两个转向:其一是空间转向,演剧环境从大剧场转移到小剧场,空间形式的变化激活了全新的艺术表达。通过观看距离的收缩和心理空间的扩张,一收一张之间,产生了巨大的艺术张力。

其二是美学转向,演剧美学极度重视观演关系的“活的交流”。空间形式的变化,激起了戏剧自身探索求变的连锁反应,其中最有价值(至今仍未得到足够重视)的就是重新认识和确立“观”与“演”的关系。小剧场带来了大要求,实体空间变小了,容不得张扬驰骋,就倒逼着创作者必须去竭力开辟戏剧的虚拟空间,以打破时空局限,为戏剧灌注更多的精神内容。在《绝对信号》这里开始,戏剧摆脱了观演关系中长久凝结的座上宣教的僵化模式,而一举把观众推向中心,从此观演关系终于迈入平等对话的良性轨道。

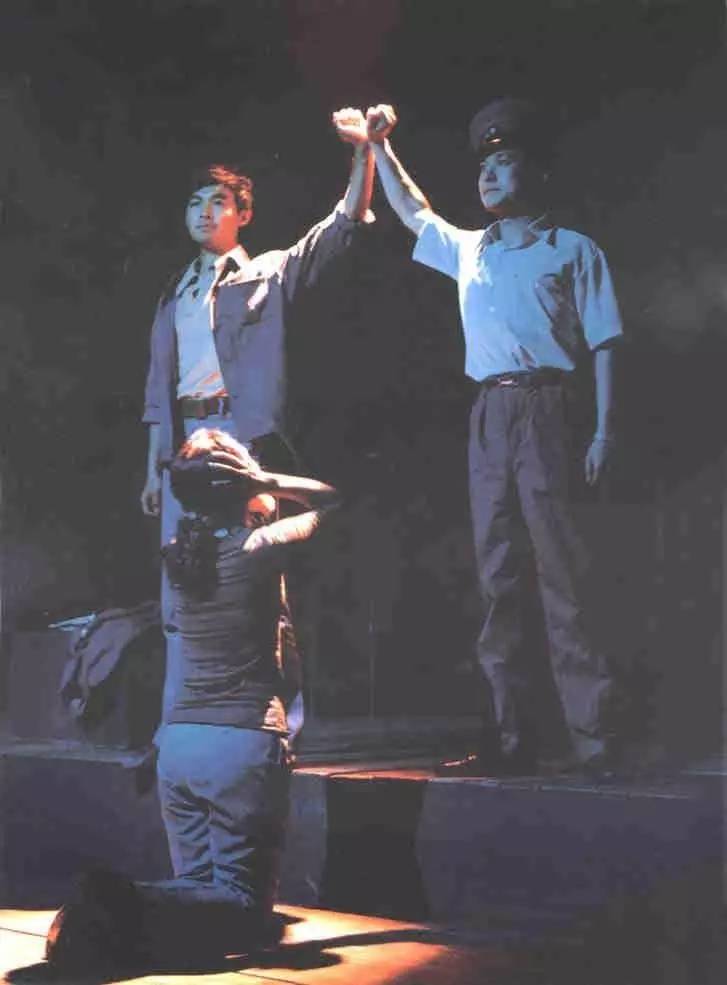

《绝对信号》剧照

“空间”和“美学”的两个转向,与整个80年代戏剧的探索语境相呼应,催生出一系列优秀作品,这些作品总体是倾向于通过戏剧本体的变革,更新戏剧自身的面貌和魅力,吸引观众重回剧场。这种努力在局部上缓解了戏剧的危机,然而这种局面维持到80年代末期已经渐趋乏力。进入90年代,随着市场经济的深入和大众文化的兴起,人们的生活方式、价值观念和文化心态发生了深刻的变化,戏剧无可抗拒地成为消费文化的一环。而在消费文化的语境里,是排斥戏剧的独立艺术性的。一个新的问题产生了:戏剧如何召回被分流的观众?

如果说80年代实验戏剧是通过自我更新来吸引观众入场,那么90年代的实验戏剧则放弃了本体追问,试图击碎剧场与生活的分界,将戏剧与观众实施一体化重构来赢得观众的认同。这期间最重要的两个人物是孟京辉和牟森,两者都带有反戏剧的调性,而旨归却截然不同。

从1990年到1999年,孟京辉活跃在实验戏剧的舞台上,他标榜打破生活与艺术的界限,在剧场呈现人的活动,通过戏仿、拼贴、语言的游戏,把观众卷入一场戏剧的狂欢。应该说,孟京辉早期的作品,如《升降机》《等待戈多》《思凡》《我爱XXX》,的确蕴含着昂扬的实验精神。及至1997年,孟京辉提出了“人民戏剧”的概念,明确表示“我的先锋、前卫就表现在和更多人接触上,我现在更趋向于说走向人民。”孟京辉的戏剧观念开始由此从先锋走向时尚,由叛逆走向调和。1999年,《恋爱的犀牛》问世,这部戏剧在票房上大获成功,成为经演不衰的保留剧目,甚至被奉为“年轻一代的爱情圣经”。但平心而论,“走向人民”的孟京辉,其戏剧尖锐的批判锋芒已消磨殆尽。《恋爱的犀牛》很难再被称为实验戏剧,实验之于孟氏,只是标签和铭牌;戏剧之于孟氏,也成了轻车熟路的模式化生产。

孟京辉1991年作品《等待戈多》

90年代的小剧场运动中,牟森的实验戏剧解构性和颠覆性最为彻底。1993年6月,在北京电影学院第二排练室上演了《彼岸˙关于<彼岸>的汉语语法讨论》;1994年初,牟森执导了由于坚同名长诗改编的《零档案》;1994年11月,《与艾滋有关》首演于北京圆恩寺剧院。随着数部力作的连续推出,牟森一直在坚定地践行他“把戏剧作为生活方式”的戏剧理念。同样是消弭戏剧与生活的界限,孟京辉选择了分制,在现场狂欢的氛围里难分彼此(戏剧和观众还是两元的);而牟森选择了合轨,戏剧即某种生活状态的展示,而观众不再有身份限定,可随时变成演出的一员,将自己呈现于舞台之上。

为此,牟森废除了戏剧的常规要素,剧本、故事、情境、人物、结构等要素都被消解,而唯一保留不变的就是观演关系。牟森重视演出过程中观众的即时感受和体验,这种由偶发和即兴牵带出的独特的瞬间感受,通过连绵的接收、回馈和激荡,使戏剧处于一个永不止息的“生成”的进程之中,戏剧也因之充满了无限可能。

20世纪90年代的实验戏剧与小剧场运动相伴相行,在观演关系的探索上,一方面延续80年代的努力,力图把观众吸引到剧场中来;另一方面则试图通过潜在的调控,来影响和塑造观众,使其身份更加多元、多变,并将之内化为戏剧的有力“分子”。最终,剧场一步步地敞开怀抱,放开边界,日常生活顺势大举入侵戏剧,反向销蚀了戏剧的艺术个性和独立品格。到90年代末期,小剧场话剧开始大规模地走向商业化和主流化,实验戏剧在此场域的发展也接近尾声。

2001年,第七届中国戏剧节组委会将小剧场戏剧正式列入其中,这标志着小剧场戏剧正式汇入主流戏剧的行列。2005年9月18日,国内唯一一家民营小剧场——北兵马司剧场宣布关闭,这标志着中国实验戏剧从80年代初掀起的浪潮最终完结。

独立戏剧运动浪潮时期(2005—2013)

理论缺席,精英退场,话语失声,阵地沦陷,自身虚弱,外部强压……实验戏剧被抛掷到社会文化的边缘,几乎到了生死存亡的危急关头!实验戏剧声势减弱,而实验冲动却一息尚存。星罗棋布于全国各省市的部分民营剧团、校园剧社和年轻的戏剧人们,在苦苦寻觅着传统舞台之外的另一方天空。

2005年春天,在上海西南端的一个仓库里,下河迷仓诞生。

对于下河迷仓,民间流行许多指称,如“一艘独立戏剧的旗舰”“上海最大的民间戏剧仓库”“一部独立戏剧的断代史”“民间戏剧的精神地标”等等。从这些称谓里,我们可以看到,下河迷仓所镌刻的理想化和浪漫化色彩。

从某种意义上讲,下河迷仓像是一个实验戏剧的乌托邦。下河迷仓采取完全隔绝商业的姿态,用“免费文化”来扶助独立戏剧:任何团体及个人的原创作品,均可在下河迷仓排练、公演。另一方面,下河迷仓致力于建构一种开放的“文化方式”,除了戏剧,影像、装置、美术、舞蹈、学术等,跨界和越界的艺术实验你来我往,应答酬唱。在这里,戏剧不再是一种单一的艺术样式、文体或类型,而通过与他者文化的联姻和杂交,一举跃迁到当代艺术的大语境里。虽然存活维艰,下河迷仓却以坚忍的固守,创造了独立戏剧生存和发展的奇迹。

在漫长的小剧场运动时期,实验戏剧持续不迭的摸索试探,在观演关系上总结了不少成熟经验,但究其归宿,依然落脚在“戏剧在剧场等观众”上。进入独立运动时期,可供给实验戏剧演出的剧场已经寥寥无几(下河迷仓即使是高峰期,一周也只演出一个剧目,远不能满足演剧需求),“坐等观众”更是妄谈。坐而待毙不如奋起一搏,实验戏剧选择“出逃”,逃出传统剧场空间,转而向广阔的社会空间渗透、驻留。在对待观众的态度上,由“等观众”转变为“找观众”,新的演剧空间、新的观演关系开始逐步复苏。与小剧场运动时期观众在“场内”参与体验和创造相比,独立戏剧时期的观众参与最大的改变就是:他们跳出“场内”,来到“场外”。他们游走于“场内”和“场外”,从参与者变成了参与主导者。

在独立戏剧运动时期,适逢互联网文化在中国大范围普及,以“开放、平等、协作、分享”为核心的互联网精神也深刻影响了各个艺术门类的创作或生产。其中最显著的一点,就是“参与式创作”的方式逐渐深入人心,以“参与”为导向的艺术生产方式在戏剧影视领域显露峥嵘。由此看来,迷仓时期实验戏剧的艺术探索,尤其是在多样化的社会空间里对观众的主体性塑造,正契合了时代精神,又暗合了戏剧发展的潮流。

曾经的下河迷仓

但不可否认的是,下河迷仓只是一个孤案,它无法成为可堪复制的成功样本。2013年11月,由于资金问题,下河迷仓无限期停止营业。近九年的精诚运营,下河迷仓像是完成了一次以退为进的浪漫反击。退,是面对商业大潮滔滔袭来的自御之举;进,则是把实验戏剧的火种传递给青年戏剧人并向各地播撒。

下河迷仓关闭之时,一个新的时代也将隆隆登场,存留在民间的戏剧火种,期待着再一次被点燃。

民众戏剧运动浪潮时期(2013—2016)

2013年5月,第一届乌镇国际戏剧节在乌镇西栅景区启幕。乌镇戏剧节的一大创举,是大规模的公共空间演剧实践。古镇嘉年华单元的户外演出,自2013年的1000场发展到2016年的1900场,成为亚洲最大的公共表演盛会。古镇嘉年华以“先出现,再进步”为导向,放低门槛,创作不设限,演出不设防,吸引普通民众参与到戏剧活动中来。此举虽然会带来作品良莠不齐之弊,但从长远发展来看,它全方位地唤起民众演剧、看剧的热情,是大有裨益的。

独立戏剧运动时期遗留的火种,在乌镇被重新点燃,燃烧出民众戏剧的熊熊烈火。乌镇模式所折射出的民众戏剧的勃兴,得益于两个方面的推力:

第一,“泛戏剧”现象在社会文化结构中大量波散。戏剧的泛化,正在从三个层面进行:其一,出现了更大范围的综合形态;其二,其他艺术领域渗透了更多的戏剧因素;其三,社会生活各领域存在的类戏剧活动4。戏剧泛化的结果,是戏剧形态开始模糊、分化、趋向流体化,流体的基本特征是没有一定的形状和具有流动性,这与当今正在发生裂变的戏剧样态相吻合。除了传统的舞台样式外,戏剧还会与其他艺术、生活领域交合、繁殖出新的样态。比如网络直播,就包含完整的观演关系,具有现场演出的属性;再如短视频,也是通过表演所虚构的展示和呈现。

第二,城市市民阶层对休闲文化的需求日益炽烈。改革开放以来,经过30多年的城镇化建设,到2016年中国常住人口城镇化率达到了57.35%,到 2020年中国城镇化率将达到63.4%,2018年中国城镇常住人口将达到8.1亿。4庞大的市民阶层渴求着在现代都市中寻找释放自我和表达内心的空间,戏剧天然的“交流”本质,对调和现代人的孤独处境,增强人们之间的陪伴和连接,具有很强的适用性。另外,人们通过网络问情议政的习惯业已养成,现在他们需要通过戏剧来嫁接“线上与线下”,寻求另类的公共表达。可以想见,在未来的城市公共空间里,各类戏剧活动将如火如荼地展开。

第十一届上海双年展牟森的大行装置作品《行星三部曲》

(图片版权:上海当代艺术博物馆,摄影:蒋文毅)

面对民众戏剧的浪潮,实验戏剧再一次站在了隘口。泛戏剧时代开辟出更多可施展抱负的领域,但实验戏剧也将面临文化、技术、政治等多重因素的围困和挤压。首当其冲的是戏剧本体遭受重创,戏剧本位难以坚守。这样看来,实验戏剧仍然处于危机边缘,自救依然是实验戏剧绕不开的话题。

就观演关系而言,演剧空间更加复杂多变,呈现出一种复合态势;演出过程及观众群体都具有不可控性,充满了变化和变数。目前来看,有两种途径是可待实验戏剧去发力的。

其一,公共空间的演剧。戏剧无法改变人们的生存状态,但可以通过交流、合作,解放被约束的身体,重新建立人的连接,激活人的交流,打开公共表达的通道。赵川所领衔的草台班是一个很好的例子,他们通过集体创作完成的社会戏剧《世界工厂》在全国数个城市进行了拉练式的演出,尝试与工人团体合作,一起做演出和讲座,并组织工作坊让工人自由表达,讲述并演出他们自己的生活。

其二,在线互动戏剧。当今人们正在进行一种“在线式”生活,其最大的特点就是虚拟化生存。人们通过屏幕、影像等媒介来间接获得对世界的感知,一方面,人的实感在钝化,另一方面,人们又渴求真实体验和临场感受。这种微妙的生存处境,也生成了一个暧昧不明的中间地带。在这里,追问戏剧的本质,是一个全新的课题。除了面对面交流,戏剧有没有可能在纯粹的虚拟空间里完成?戏剧的现场性、互动性在虚拟世界里将产生怎样的变异或增殖?在线时空如何与离线时空结合交互?年轻的戏剧人孙晓星近些年一直在发出这种质询,他的《————这里是分割线————》《这是你要的那条信息……不要让别人看到》《Speed Show:漂流网咖》等作品正是阶段性思索的结果。

实验戏剧走过风雨四十载,其成绩虽不能妄然自傲,但也留下了众多戏剧人的诚意、决心、勇气、智慧和足堪珍贵的经验与成果。这一切都有待我们去检视、继承、开掘、发扬,但令人不无担忧的是,当下的实验戏剧已明显滞后于社会发展,实验戏剧领一时之风潮的豪气再复难寻。在一个“事事皆可成戏,人人都能做剧”的时代,实验戏剧该如何披荆斩棘,指出向上一路?

评论