愿把所有的科技去换取,和苏格拉底在红专厂相处的一个下午。——列车长

1

广州天河员村四横路128号,

是广州别样的城市会客厅:

红专厂创意园。

有人这样评价:这是广州,

城市文化的人文精神桃源,

是回望过去和未来的窗口。

红专厂藏在寸土寸金的CBD,

每天迎接着从各地赶来的文艺青年,

人们来这里看画展、艺术展,

听讲座、音乐会,

吃饭、喝茶、约会。

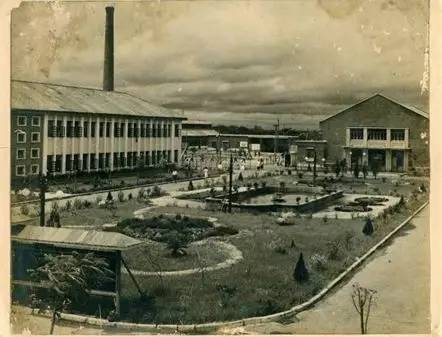

▲红专厂,来自于1956年建起的罐头厂,寓意又红又专;英文“Redtory”是红色“red”和工厂“factory”的结合,充满时尚感,又创意十足。

这个颇负盛名的创意园,

与北京、上海等创意园齐名:

“北有798,南有红专厂”。

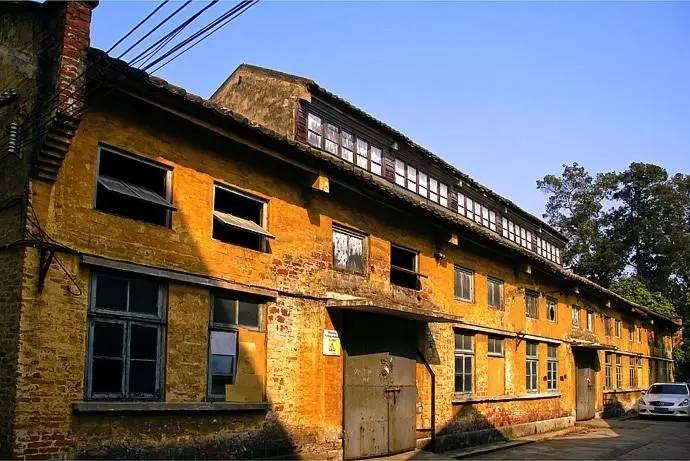

虽久经年月有破损,

但花环石雕的窗户、木石铁轨,

由檐部、墙身、勒脚组成的苏式建筑,

都显得风韵犹存,骨架健朗,

在一片林立的高楼中,

尤为瞩目。

有人说,

愿把所有的科技去换取,

和苏格拉底在红专厂相处的一个下午。

这句话,说出了红专厂的艺术地位。

它就像一个媒介,

吸引着世界最时尚的艺术。

逛逛这里的画廊、艺术工作室、展厅、进口书店、

文创商店、摄影棚、主题餐厅,

让疲惫的身心都慢了下来。

▲红专厂内,艺术展览和沙龙,随处可见,满足了人们对艺术的好奇与渴望。

2

时间回到1956年,

那是广州城“大跃进”的繁荣时期,

当时苏联与广州合作,

在员村征用20万平米土地,

投资900万元,

建了这个全亚洲最大的罐头厂——广东罐头厂。

取名“红专厂”,

“又红又专”成了青年一代和知识分子的目标。

这里,

汇聚了全市的有为青年,

他们来到这间半自动化的罐头厂,

为全国四分之一的罐头食品加班加点,

为中国的制造业崛起贡献了所有青春。

他们和这座厂是广州的缩影,

无数个这样的细胞,

构成了这座城市的记忆。

▲上个世纪60年代的红专厂,已经颇具规模。

半个世纪以来,

它满载几代人的笑与泪,

历经时代浮沉,差点被遗弃。

与广州其他等待拆迁的旧工厂不同,

09年,红专厂作为,

广州唯一一个非房地产性质的创意园开业。

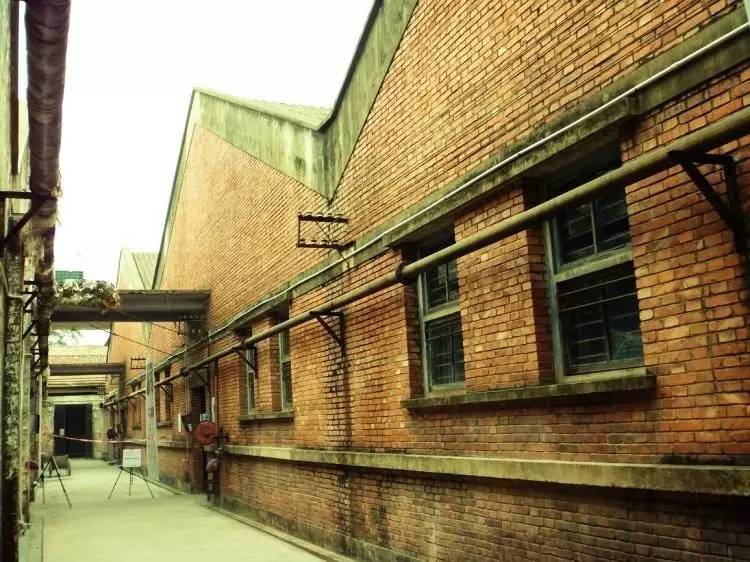

园区内,经常能看到被保留下来的装置、标识,

废旧的锅炉、冲床、烟囱,都成为独特的装饰。

里面的街道命名也颇堪玩味:

炸鱼街、锅炉街、冷库街,

配合大厂房的钢筋框架、编号数字、破墙,

工业时代的粗糙感与当代艺术的时尚感互相冲撞,

成为红专厂的特色。

它告诉我们,在这座偌大的城市里,

除了“产出”,还保留了些情怀和温度。

留下这些工业遗产,

是向即将远去的工业文明致敬,

也维系城市发展的未来。

▲园区内保留了许多原本的建筑,破旧的砖墙、街道与时尚的艺术装饰,既让人一探历史的究竟,也让人感受到现代艺术的视觉冲突。

3

事与愿违,13年开始,

红专厂所在的四横路面临拆迁。

“红专厂是广州历史的记忆,要拆就可惜了!”

“中国馆之父”何镜堂老先生这样说。

就连政协常委孟浩也扬言,

要做红专厂的“钉子户”。

吃瓜群众则是喊着:

赶紧去一趟红专厂,说不定哪天就没了!

但这座被许多人认为必须保留的旧厂,

却被一刀划入备迁建筑里,

不算文物,并不受保护,

在城市的未来规划中,

并没有它的立足之地。

按行话讲是,必须为金融城让路,

这座老厂必须为广州华尔街的野心牺牲,

最大的退步是:部分保留,部分开发。

显然,这也不是人们最希望的结局。

简·雅各布斯

在《美国大城市的生与死》里说,

老建筑不能被随意取代,

因为它们的价值,

是由时间形成的。

▲随便一堵墙都能成为人们街拍的理想背景。

广州这座城市稳居一线,

有韧性,但底蕴却在全国垫底,

常常被嘲笑:文化沙漠,

一直号称向国际大都市伦敦、纽约看齐。

在伦敦,就有超过10000栋受保护建筑,

反观广州,把古旧的骑楼拆了,

西关大屋也所剩无几,

东山口也仅剩那几间老屋。

一边是文化和城市的历史记忆,

一边是城市革新的巨浪,

我们该如何平衡?

依然是拆除后,

轰轰烈烈的建成一座座所谓的“现代化”新城吗?

在广州,这种拥有历史与艺术底蕴的地方已经是凤毛麟角了,

难道依然一如既往地遗弃这一个又一个回忆吗?

▲废弃的机械设备,涂上外漆,又是独特的造型。

*所有图片来源于网络,版权归原作者所有

评论