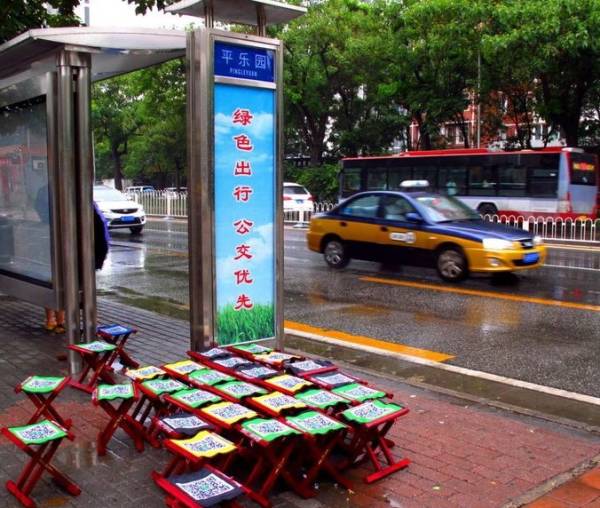

▲共享马扎来了

但与其说这是创新不如称其为闹剧,笔者深入了解后,发现这背后竟是一位退役陆军上校,以及一个用户不到2万的共享巴士创业项目...

事情是酱的,昨天北京街头出现了共享马扎,它与普通马扎无异,仅多了一个二维码。扫码进入一家公司的微信公号后即可使用,并不需要注册和押金。

该公号还特地出了一个“共享马扎产品使用说明书”。文中称,调查显示北京人均公共座位只有0.05座,源于共享的坚持,他们推出了共享马扎的服务。共享马扎已经在北京各大人流聚集的地方试验性投放,解决人们最后10分钟的休息等待问题。为满足对审美的不同需求,共享马扎1.0共推出五种颜色:中国红、科技蓝、共享黄、原谅绿、高级黑。五种颜色代表着五种不同的情感,坐上去会有许多不同的感受。”

然而,还不等多少市民慢慢感受,在不到一天时间,北京东三环长虹桥北公交站摆放的十多个马扎只剩下4个,网传在北京双井地铁站附近的多个共享马扎,大多也都不翼而飞了。

共享马扎的出现,在短短不到24小时之内引发了不少网友的点赞,以及更多网友的吐槽。

@英伦风小熊:我觉得……无需扫码,即可共享了呀

@en艹udy:太好了。我会擦皮鞋 挣外快的机会来了!!!

@Jason黎天泽:留给共享女友的颜色不多了!

@鬼兔兔66:这个在公交站不抢手,放在三甲医院挂号机附近才火爆!

@astoday:共享马扎投放的长虹桥位于北京东三环上,西临三里屯,东接朝阳公园,南面国贸,北望使馆区;这样占尽地利的投放点不可谓不是用心良苦,左手绑定时尚潮人,右手牵上朝阳大妈,上下给投资圈、国外友人发送信号,实乃明智之选。

投放马扎的公司表示,他们本着“共享精神”,已在北京范围内投放了上千个“共享马扎”。对于马扎丢失的情况,对方表示已料到该情况,算是公司项目的前期推广,还有一半目的就是为了做公益。

在“只有想不到,没有共享不到”的今天,先进的共享概念遇上接地气的马扎,再加上漏洞百出的产品形态,造成了奇趣、戏剧甚至荒诞的话题,这恰是网友转发的动力。

而且这次“前期推广”的成本也非常低,氢媒工场算了一笔账:这种实木马扎的成本能做到10~15元一个。20个就是200元~300元。花200~300元的马扎成本,就能为公司打个广告、做个地推?这绝对非常划算!估计给媒体塞的钱得翻个100倍。

因此作为制造话题的炒作,“共享马扎”无疑是成功的。

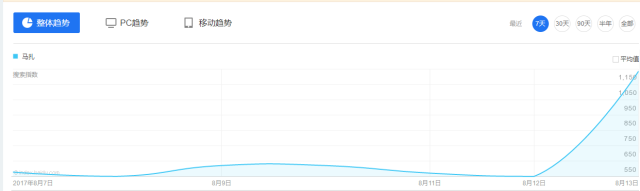

马扎这种中国传统手工工艺制品莫名其妙地火了一把:从百度指数上可以看出“马扎”一词在8月13日时搜索量暴增。

但虽然打着“共享”的旗号,共享马扎与共享经济可谓毫无关系,它甚至没资格被称为“伪共享”。它本质是以炒作话题为目的的地推。用中国政法大学传播研究中心副主任朱巍的评论就是:共享马扎是把马扎作为一个载体,实现推广和广告的目的。

而这次成功推广的背后,是一家名为北京微巴信息技术有限公司的企业。公开资料显示,这家企业成立于2013年6月,注册于北京市海淀区东冉北街,经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;销售电子产品、安全技术防范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品;维修仪器仪表;货物进出口、技术进出口;网络预约出租汽车经营等。公司法定代表人为成政。

成政当过兵,2012退役前已经是陆军上校,1年后自学成为风光摄影师,成为视觉中国等图片平台的签约摄影师,图片多次被中青报、网易新闻等机构采用。

从军队退役前,他曾参与某型无人机项目的研发,“无人机每次出航,都要对其侦查路线做统筹规划。而这种规划与乘客出行的规划有着某种相似点。”成政在接受铅笔道采访时说。

基于这个灵感,以及自己的出行体验,成政在2014年下半年创立了北京微巴。这是一个“网络预约出租汽车经营”项目。这个项目提供一种新型的微型巴士,可以为用户提供门到门的预约接送服务,据称,该服务同里程下需付出的费用仅是出租车的1/3。

在2015年突破了技术瓶颈后,成政带着产品的最初模型踏上了寻求融资的旅途,并在2016年7月,最终获得了1000万元的天使轮融资。根据微巴的说法,截至今年3月,其用户接近2万,这一点通过阅读量在1000左右的图文推送可以看出。

距离上次天使轮融资已过去1年多,用户数量在行业内也可以用寥寥无几来形容,摆在成政面前的融资和推广的压力可想而知。因此,目前,一方面,在不少投资路演中可以看到微巴的身影,他们计划A轮融资3000万,出让15%的股权比例;另一方面微巴的招聘信息中“新媒体运营”的薪资比司机运营主管还要高出2000元,可见其推广之心切。

就是在这种局面下,这位退役的陆军上校搞出了“共享马扎”——一种纯粹为流量而制造噱头的地推广告。

在笔者看来,作为推广和营销的手段,“共享马扎”无疑吸引了网友和媒体的大量目光,为微巴带去了不少流量,因此无疑是成功的;但这背后的“共享巴士”——微巴,可就处境堪忧。

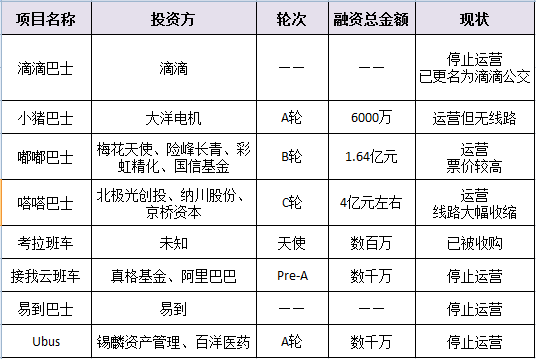

国内的“共享巴士”,先后出现有滴滴巴士、嗒嗒巴士、嘟嘟巴士、小猪巴士、小龙巴士等。相比共享汽车和共享单车,互联网巴士平台的特点是需要考虑多个乘客的不同需求,切入的场景比较垂直、需要依赖动态班线系统等。

这类项目目前在上下班、去机场或者火车站、去旅游等场景中应用颇多,但与同样是共享出行的共享单车相比,互联网巴士似乎总显得有些不温不火,先不说其融资规模和其他两个行业无法比,其生存状况似乎也不是太顺利。

在2015年兴起的共享巴士(当时还叫互联网巴士),一年内就有多家从业企业败下阵来,而滴滴也仅仅死扛了不到一年时间,便缴械投降。2016年6月,滴滴巴士更名为滴滴公交,成为实时公交查询工具。

目前,在百度搜索关于互联网巴士的新闻,大多都停留在2015年,多数巴士在2015年后就很少再有相关动态。

▲部分互联网巴士融资及运营情况丨来源:猎云网

究其原因,一是车票业务的盈利空间十分有限;二是市场不成熟、用户习惯有待养成;三是只有当上座率达到80%以上时,共享巴士的车票收入才能基本抵消成本,因此用户体量较小的公司只能靠长期烧钱补贴,不可持续。

如今谁再提互联网巴士,投资人八成会认为他是骗子,于是创业者换了个时髦的叫法:共享巴士。

发展至今,以所分享物品是个人私有的“共享经济”和分享物品为企业所有的“伪共享经济”(实质是租赁经济)已花式百出,但总算是“经济”。而共享马扎突破了“经济”的底线成为营销工具,让“共享”彻底沦为制造噱头的概念,更别提背后竟是一个困境重重的企业,这真是共享时代的可悲之处。

真可谓“林子大了什么共享都有,城市垃圾屡添新品种。”

评论