作者:亦安

“这世界真好,吃野东西也要留出这条命看。”韦绍兰在《三十二》中的话尚还在震撼人心,《二十二》便在国际慰安妇纪念日上映了。

温柔又克制的天定之作

2012年6月,郭柯导演偶然看到一篇“中国慰安妇剩下一个日本孩子”的微博文章,被故事所触动,寻找到故事的主人公韦绍兰老人和她的儿子罗善学,与他的制作团队着手拍摄了他们的生活故事,又以当时全国仅剩的“慰安妇”数量命名了那部纪录片——《三十二》。

拍完《三十二》之后,郭柯认为应该对“慰安妇”老人有更深入的了解,因此决定拍一部关于她们所有的纪录片。与此同时,他又反思自己的创作意图和拍摄技巧的不恰当指出,因此,《二十二》这部纪录电影比起《三十二》,显得温柔又克制。

郭柯导演的初心是让“慰安妇”走出历史符号,回归为人。因此,在影片的拍摄过程中,制作团队放弃了挖掘苦难,而是把她们当成自己的长辈,远远地架一台摄像机,每天看造化地拍摄两个小时,拍得到的和拍不到的,都是老人们的真实生活。

郭柯导演说:“她们不说的这个情况是我在过程中发现的。第一个老人不想说,我觉得没事。第二位老人也不说,我觉得算了还有第三位。等到第三位老人终于肯说一点点了,我犹豫着要不要再多问她一些?但你看到她那个(痛苦的)样子,你怎么问?”

这也就有了这样几个镜头:

毛银梅老人原本杂乱无序地说着一些话,突然谈到接待日本军官时,摆摆手,揉着心口说:“不说了不说了”,“说了,我不舒服”。

林爱兰老人兴致勃勃地说着自己打日本人,两眼婆娑地回忆自己母亲被抛到河里的情景,但说到过去受害的时候,双眼失神地说了一句“不提了”,就沉默了。

李爱连老人平日里爱猫,连邻居家的小猫崽也会照料到。温柔得像水一样的老太太,在提到过往时,只含着泪说:“不讲了不讲了 ”。

讲出来也许可以让观众更直接地感受她们曾经所受的痛苦,但不讲出来的留白,反而给观众的心里带来了更大的震撼,如导演所想:“放她一马吧,那些事说不说已经不重要了,不要再从她们身上去压榨什么了。”

“她们都这么老了,很快就会离我们而去,在她们离开世界的时候,为什么不对她们温柔一点?应该从人的角度,去多想想如何面对这个题材,不是从一个导演的角度,更不是电影的角度。”

正是导演满怀善意的对待陪伴,制作团队充满诚意的拍摄制作,这部电影虽平淡无奇,却被全国观众称颂,创造了纪录片一个又一个历史。而这些场面能被镜头拍摄下来,真的可以算是上天给的运气。

这背后,离不开无数默默伸出援手的人

纪录片若是没有政府或是资本的支持,能否拍摄完成都是未知数。郭柯导演算是幸运,一有愿意卖房让他拍摄的母亲,二有资金不够时雪中送炭的张歆艺,三有筹集宣发费用时愿意众筹的普通民众,而众筹又为他带来了愿意负责发行和宣传的团队。四有冯小刚等众多明星、以及淘票票等众多拔刀相助的个人和机构。

这部纪录片,除去跟资本市场争外,郭柯还需要和时间争,争老人们还在世的时间。影片一开始的镜头便是一场葬礼,这是制作团队拍摄的第一个镜头。2014年2月6日下了一场大雪,而那天也是张改香老人下葬的日子。漫天飘散的雪花,伴着哀伤的丧乐,平添了几分悲情。老天爷似乎也希望郭柯可以拍摄这样一部影片,因此用夹着雪花的下葬场景震撼他的心灵。于是他和他的制作团队,历时了3年多,走访了29个地区,拜访了22位“慰安妇”,拍摄了近3个月,完成了此次的摄制。

拍摄完成、剪辑完成,拿到公映许可证,却没有宣发资金,这部电影可以说是“好事多磨”的典型了。

庆幸的是,2006年韩国一部讲述“慰安妇”历史的电影《鬼乡》,通过75000人众筹后拍摄成功,蝉联了半个多月的单日票房冠军。受此启发,同年10月,郭柯便在腾讯公益上发起众筹,希望可以获得100万元的宣发费用。众筹50多天后,资金一直停留在40多万,涨幅极小。

这一次,命运又一次推动了这部片子的进程。12月,央视新闻频道对《二十二》进行了报道。第二天,100多万的费用就众筹到了。用时不到3个月,动员32099人次筹到这笔资金,20万元用于电影后期制作,仅剩80万元成为所有宣传活动。这成了宣发人员经手的最低成本的案子。

影片第一天上映时,虽然获得了高上座率,但排片量极低。张歆艺再一次站了出来,不仅自己大力宣传,还写了一封信给冯小刚导演,获得了冯小刚、吴京、蒋勤勤、李晨等多位明星的转发宣传。与此同时,郭柯表明若《二十二》电影和周边有收益,将全部捐赠给中国“慰安妇”研究所。

许是上天垂怜,不愿一部好片被埋没,《二十二》的关键时刻,再次获得了无数人的挺身而出。无数自来水们出于对此片的喜爱,通过各个渠道安利影片,还有包场免费请人观看等等。

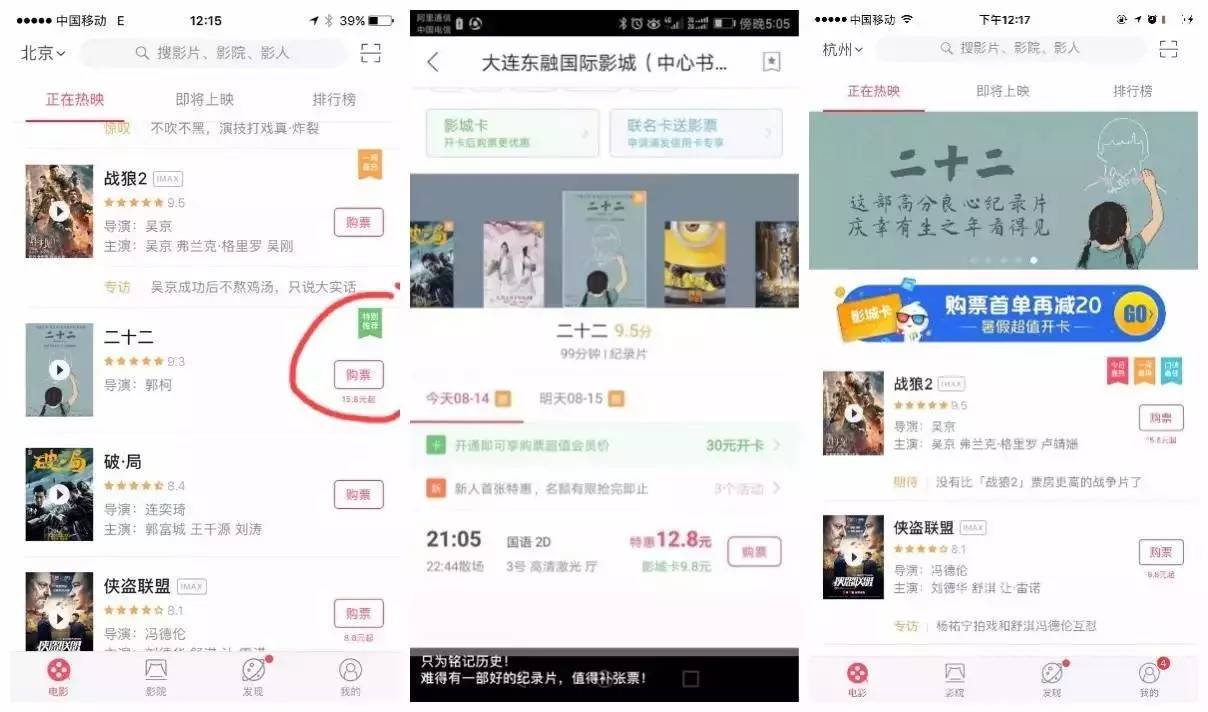

更有无数雪中送炭的机构。据悉《二十二》并不是淘票票合作的影片,但作为一部记录慰安妇生活状态的纪录片,淘票票方面认为其意义特殊,在第一时间做了支持《二十二》的决定,迅速传达到一线同学,有淘票票提供票补,在影院端推出12.8元的特惠电影票,同时影院BD们还积极联系各地影院,推动了影院的排片量。

此外,淘票票等各大平台还进行了资源匹配和特别推荐,通过深入采访以此来快速发酵口碑。不仅App的推荐位,还有淘票票、支付宝、1688等官方微博集体发声,为《二十二》造势。

由此,经过无数业内人士和普通志愿者的接力,《二十二》排片和票房逆势上涨,成为了中国电影史上的奇迹。

纪录片的春天来了吗?

看样子,好像是的。

2012年的央视自制纪录片《舌尖上的中国》一经播出,短时间内就收获了全社会的热议和赞誉,在海内外销售市场获得了历史性的突破,更是衍生出了“舌尖上的XX”系列。

2016年的故宫90周年献礼纪录片《我在故宫修文物》以细腻温软、富有人情味在网络上走红。

优酷和知了青年联合出品的纪录片《了不起的匠人》赢得了一片赞誉。

今年6月份的电影《重返狼群》,因其故事真实、细腻动人收获了大量好评,以小成本制作搏回了3000多万的票房。

国内纪录电影一直处于一个很尴尬的境况:叫好不叫座。

《舌尖上的中国》在播出阶段,圈了大量的“舌尖粉”,时常成为微博话题之王。但其纪录片电影《舌尖上的新年》却并未给人带来惊喜,上映10天,票房不到200万。

拥有同样状况的还有电影《我在故宫修文物》,在B站爆红,却在电影院里受冷,只收获了不到700万的票房。

在此之前,有一部叫《我们诞生在中国》的纪录电影,曾溅起小范围的水花。

那么,不禁要问,为什么纪录片如此小众呢?

究其原因,第一,纪录片素来要求真实,素材得是真实生活,表现对象得是真人真事,艺术的加工与展现也是为了真实。因此,纪录片在起跑线上就已经输了一局。

第二,长期以来,中国的观众都习惯于从电视、网络上获取免费资源,并没有养成进影院为其买单的想法。因此,纪录片需要一个转折点。这个转折点,就是观众愿意为了纪录片买单,养成愿意付费的习惯。

第三,人们缺少了一颗慢的下来的心,缺少了静静观看纪录片的心境。

更深层次的原因是什么?

对应到《二十二》这部纪录电影,题材选得好,又站在与众不同的角度,将人性一面完全发挥出来,可以让观众感受到制作团队的善意与诚意;影片上映的时间点特殊,引起了观众的爱国情绪,因此更能被观众接受并买单;电影质量虽非无可挑剔,但由于其意义深远,因而瑕不掩瑜,又有自来水、半个娱乐圈的明星、宣发公司、票务电商平台等等多方挺身而出,因此这种温柔的力量一轮轮传递,终成丰碑。

若以此打下基础,人们越来越能接受记录片的存在,并愿意了解它、为其买单,纪录片的春天,何愁不来呢?

要知道,人心终究是温柔的。

评论