压低帽檐,PGONE倒捏口红,为雅诗兰黛拍摄的海报毫不掩饰“Drop the Mic”的嘻哈文化。如果不是《中国有嘻哈》,很难想象暌违12年,选秀会再度涌现一批大势选手,引爆大众与市场。

主流商业市场的敏锐伸手远比粉丝互撕能证明,选秀复活了。与PGONE来自同一档节目的GAI、孙八一、VAVA、TT等选手,两个月内出现在电商、手机、快餐、饮料几乎每个领域的广告里。

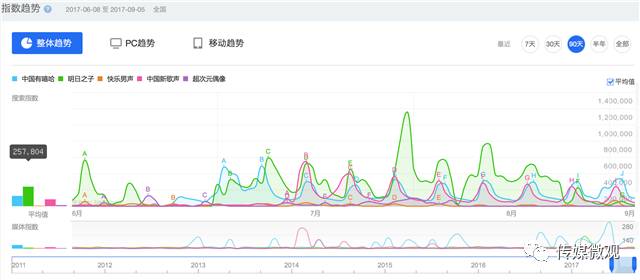

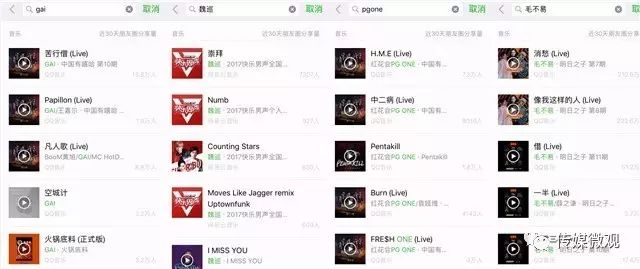

商业价值的迅速膨胀离不开节目本身的成功,2017年“爱腾优芒”发力选秀,《中国有嘻哈》、《明日之子》、《快乐男声》齐齐破20亿播放量,持续三个月占领热搜话题:PGONE与GAI的BATTLE一路烧到社交媒体,超过200万人在朋友圈分享毛不易的《消愁》,快男依然牢牢圈住学生粉创造各种应援词……

▲ 2017年五档代表选秀百度指数表现强劲,尤其是《明日之子》与《中国有嘻哈》顶住了分流的压力。

2013年之后大众普遍认为选秀严重老化、奄奄一息,但内容生产者始终没打算放弃选秀这一品类,即使去年以网综之姿登场却铩羽而归。终于,今年网络平台的流量反弹证明了选秀仍有生命力。到底是什么造就了今年选秀的复活拐点?是节目呈现迎来了颠覆,还是背后的生产逻辑发生了该改变?

>>>>直播:选秀的“自杀式”炫技

距离《中国有嘻哈》总决赛播出还有两天,但冠军早在8月31日诞生,最后一场录制也是全赛程唯一一次“直播”。之所以加上引号,因为这次直播只算得上现场节选,付费用户并不知道最后名次如何,后来更被解读为平台的恶性圈钱。

▲由于复活赛尚未播出,被淘汰的JONY J出现在最后冠军赛直播中,引发粉丝质疑。

回看内地选秀史,“想做选秀,那就一定是直播”几乎是法规一般的存在,甚至不直播就会有“好修音”的质疑。直播,在形式上通过实时同步树立仪式感,在内容上运用规则制造紧张凸显冲突,二者加持下,草根选手生成英雄光环。既然如此,为什么今年的选秀不再相信直播?

直播固然自带燃向属性,但也逼迫内容生产者优先考虑如何避免播出失误,其次才轮到对选手性格的挖掘,某种意义上,直播更像是炫技,反而轻视了内容。起步期的选秀因为过分强调直播,拖延时长,内容注水,已“死”过一次。注意力稀缺的时代,受众流失成本不断降低。如果不能在短时间内沉浸在视觉与情感的双重享受,受众立马会关闭页面,播放下一档节目。直播所舍弃的后期,也是舍弃受众对精致的想象,权衡之下,只能舍弃直播。

▲总决赛前期没有直播的快男,以后期剪辑强化“兄杀”等叙事主题,节目可看性与话题度明显提升。

“去直播”最彻底的《中国有嘻哈》因为曲风存在合理性,freestyle的快节奏歌词如果没有字幕,绝多普通受众听来无异于念经。但相对来说,《快乐男声》“去直播”效果最理想:前期召唤师和挑食少女把关选手质量,用叙事主题更明确的“比赛纪实短片”饱满选手形象,拿出最优部分最大程度吸引粉丝;后期四场直播赛放开粉丝参与权限,在聚拢流量的基础上强化比赛仪式感,达成造星目的。

>>>>如果人不红,歌再红也救不回选秀

即便是选秀式微的年份,2013年《快乐男声》唱火了《董小姐》、《火星无字歌》,《中国好声音》相继留下了张碧晨版《她说》、刘明湘版《漂洋过海来看你》、张磊版《南山南》……相反,今年宣告选秀复活的三档节目,除了《明日之子》毛不易贡献了《消愁》、《像我这样的人》两首刷屏级单曲,被记住的是人,而不是歌。

▲三档选秀人气选手不少,但他们并没有贡献什么让人印象深刻的歌。

这个现象乍看,容易引发许知远式忧虑:没有作品的年代,繁荣都是浮动的泡沫。然而,选秀的作品本来就是选手,选秀做到让选手被记住就实现了节目意义不是吗?至于现象级金曲的责任,交还给《歌手》、《蒙面唱将》等更专业的音乐节目就好。

单刀直入,不为了填充内容而模糊出发点,是今年选秀的又一项进步。选秀首先给选手传递更坦诚的参赛观。海选惯例问及选手为什么参加比赛,“为华语乐坛贡献力量”、“从两岁开始想当艺人”等宏愿梦想都被召唤师罗志祥怼回去了,罗志祥的回应和GAI在《中国有嘻哈》采访时所说一致,“我想红,我牛b,其他人不如我”。

再者,选秀也在为自身树立更恰当的创作观。以往经验显示,选秀很容易成为选手的巅峰,比赛结束,选手的演艺生命也随之萎缩。原因在于,此前的选秀注重打造选手代表作,受众欣赏的更多是倾团队之力的那首歌,选手本身少有特质被记住,赛后失去团队投入的选手自然被遗忘。

▲被李健称为天生就是吃这碗饭的尹毓恪,如果出现在新歌声的舞台上,他的翻唱不担心不火,但赛后很难找到自己风格。

今年这三档选秀在创作观上,强调选手个性的开发,仅作为出道平台为娱乐圈输送新面孔,而不是打造新歌手。《快乐男声》总导演陈刚坦言今年选手的形象塑造更像“真人剧”,把选手们真实化的境遇以剧情形式呈现出来。就像看剧一样,个性被充分展现。

>>>>不能直击痛点的选秀,不够REAL

“传统概念中的选秀,只是这档节目的骨架和故事线。”《中国有嘻哈》导演车澈清楚地知道,当下所做的选秀不是捞情怀的回归,而是一次颠覆:其实直播、音乐都只是工具,需要则用、多余则弃,专注选秀的核心,人,就足够。

这样的生产逻辑变得简单清晰,变得很REAL。“KEEP IT REAL”是嘻哈玩家的信条,指面对现实毫不掩饰内心的情绪乃至欲望,历年选秀都在寻找不同的词培育节目气质(超女的想唱就唱,快男的听我的、随我)。终于,节目气质与生产逻辑在今年达到契合,选秀的野心在于造星,在于让受众转化为粉丝。

▲上周末微博热搜TOP10中,《明日之子》、《中国有嘻哈》分占3席和2席,节目播出期间,选手微博粉丝多的涨了300万。

自我革新到“REAL”的选秀,同时迎合了网生环境中受众习性的变化趋势。经历信息爆炸、碎片传播的重塑,原本专一的受众逐渐转向博爱,个体受众可以同时成为多档节目的高黏度粉丝,前提是,每档节目至少要有一个地方可以直击痛点。

想要直击痛点,选秀REAL的生产逻辑符合“直”的要求,更重要的是要知道“点在哪里”,再想好“怎么击”。90后、00后年轻受众呈现圈层属性,垂直、小众的切口能最快得到目标群体的反馈,《中国有嘻哈》、《明日之子》分别找到“嘻哈”、“二次元”的点,下潜受众深度。压缩了赛制与包装臃肿的部分的选秀,既可以打包出品团队精神,也可以碎片化“零售”选手,延展受众广度。

▲《明日之子》力推的虚拟选手荷兹,吸引了动漫粉丝的关注,也招来质疑,高话题量使其稳居微博新星榜第十名。

上周收官的《快乐男声》,即将落幕的《中国有嘻哈》、《明日之子》,触网复活的选秀再次躁动了整个夏天,值得庆幸的是,这波“REAL”的选秀早在名次之外捧红了数位选手。

选秀神话不可复制的魔咒,在明年是否应验不得而知。但摸准了受众习性的内容生产者们,不会轻易放走流量。

微观视线,洞察传媒圈:

出品 | 传媒微观

主 编 | 兮兮子 责 编 | 南 瓜

视 觉 | 小 脸 编 辑 | 庄 庄

评论