2015年东京宫的展览《潮汛》引发热议的时候,正是巴黎夏天最热的时候。塞莱斯特说,他想出《趋势》的点子,也是在这么一个炎炎的盛夏。

2015巴黎东京宫《潮汛》(Acquaalta)展览现场 Laurent Lecat

塞莱斯特待在他的顶层小公寓里,盯着自己秘密制造的一个游泳池出神。实际上,要说它是个真正的泳池,未免有些勉强。毕竟,它才40公分深呀。可如果是乌龟来做泳者,就另当别论了,那可绝对算得上是个正经泳池呢!

天啦噜,谁能想到,这件为人称道的作品,满盛美美的洁白的瓷碗的蓝色池子,一开始是要放入乌龟的呢?

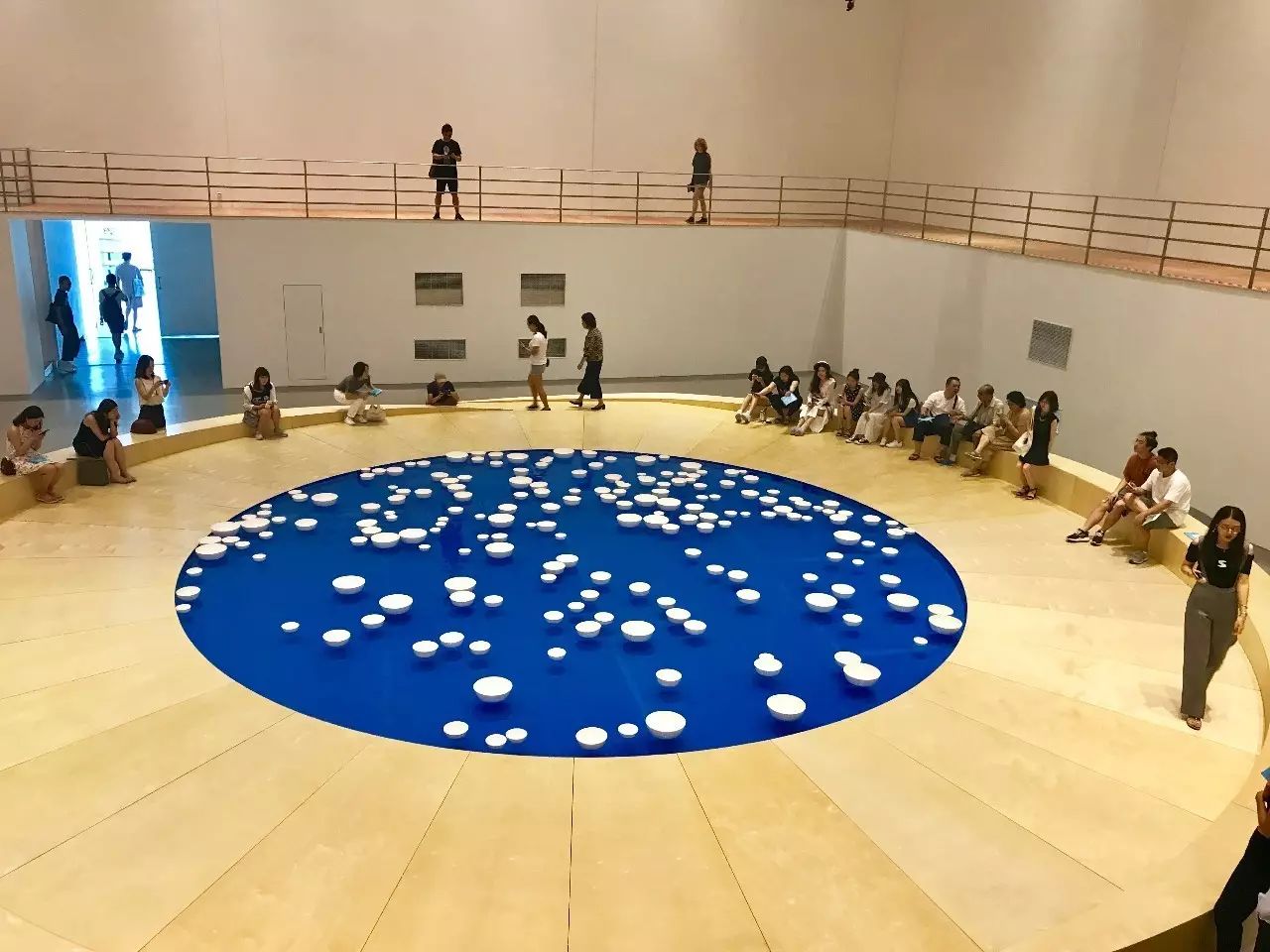

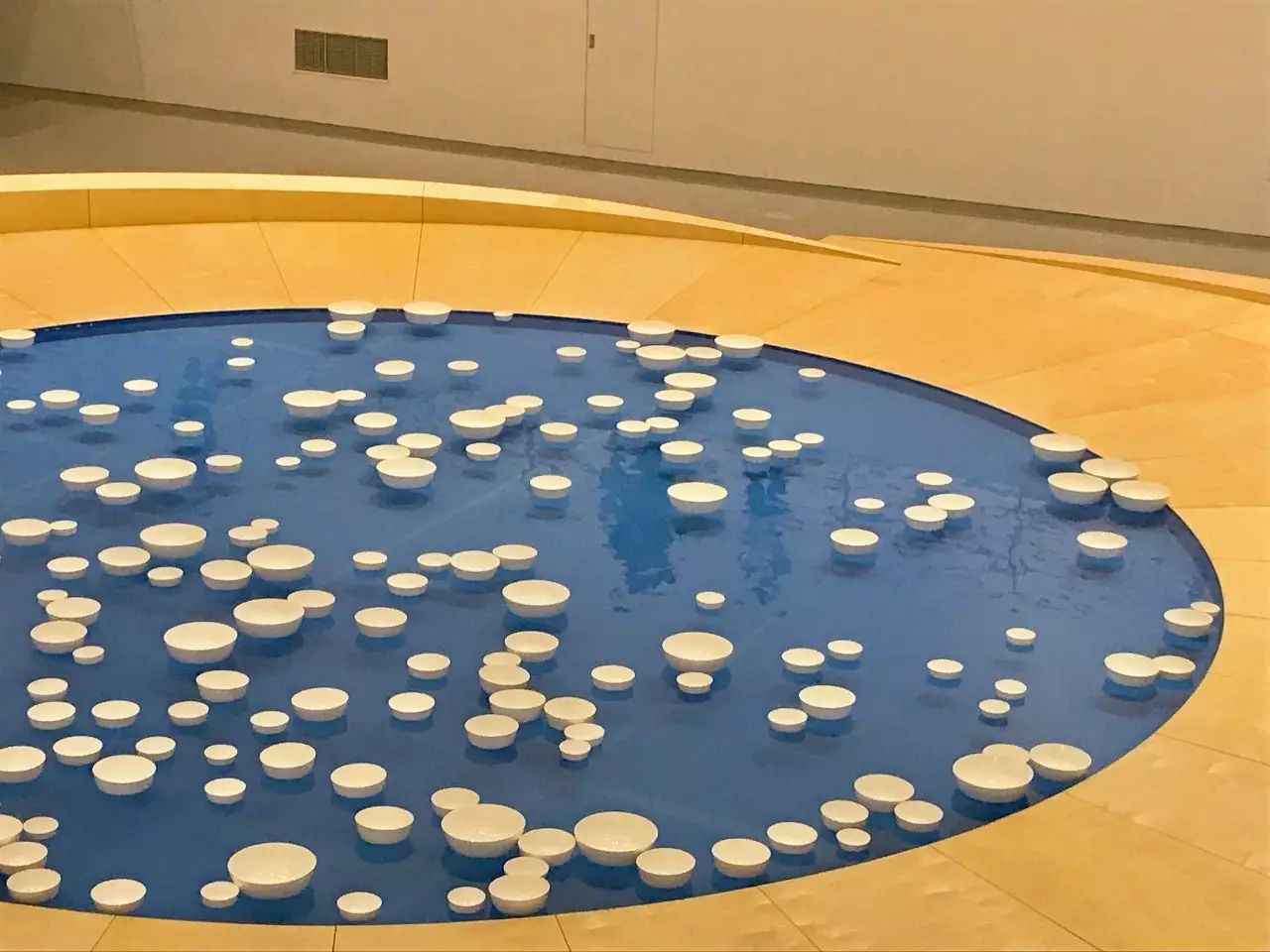

《趋势》 现场定制装置 混合媒介 2017

clinamen Installation at the site scale Mixed media 2017

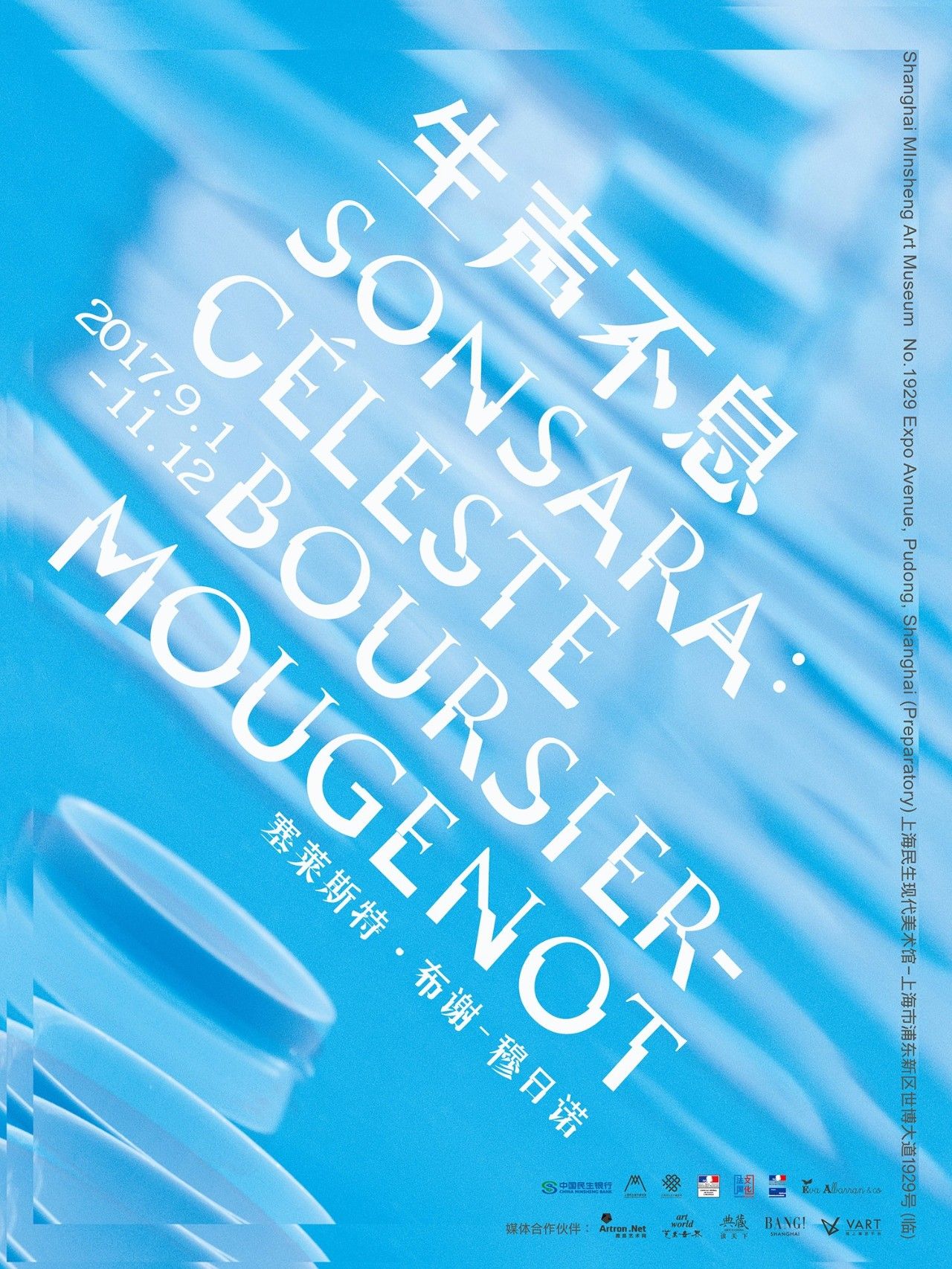

可能和塞莱斯特出生于尼斯这个美丽的海滨城市有关,他对“水”这一元素情有独钟。加之早年受教于尼斯国立音乐学院的音乐教育专业,他对“声音”格外敏感。于是,“生”和“声”构成了这次展览的主题——“Sonsara”。在法语中,Son是“声音”的意思,Sa sāra是“轮回”,两者相结合,生命不息,声响不止。而美术馆螺旋形的建筑空间和展览路径设计,又为这个主题增添了一分隐喻。

《趋势》局部

乌龟游泳和锅碗瓢盆大交响

好啦,说回乌龟和游泳池不得不说的故事。当时,塞莱斯特想在龟背上绑感应喇叭,把龟作为声音的开关,通过龟在水面上下的动作产生声音。然而野生的龟龟们脾气好臭,拒绝实现艺术家本人的优美构想。可池子已经造了,水也放了,可别浪费了,有没有别的利用方式呢?于是塞莱斯特苦思冥想,要得到极致动听的声音,直接用乐器怎么样呢?可把乐器丢到水池里,并不会自动发声呀。他甚至把电器直接扔到过池子里做漂浮实验,当然也一无所获。

Air guitar Carl de Souza

把家里的锅碗瓢盆全贡献出来后,他发现瓷碗的碰撞声非常好听。自此,拆迁大业收手。为了让瓷碗们无尽地做不规则布朗运动,需要利用不同的水温产生对流,才能使池子的死水带动瓷碗流动起来。

这件《趋势》独占一楼大展厅,可谓是重磅。谁曾想二楼的两件大装置也没有在怕的,占据了非常豪华的展示空间,充分显露出美术馆的空间优势。

上海民生现代美术馆 建筑局部

雾里看花与柳暗花明

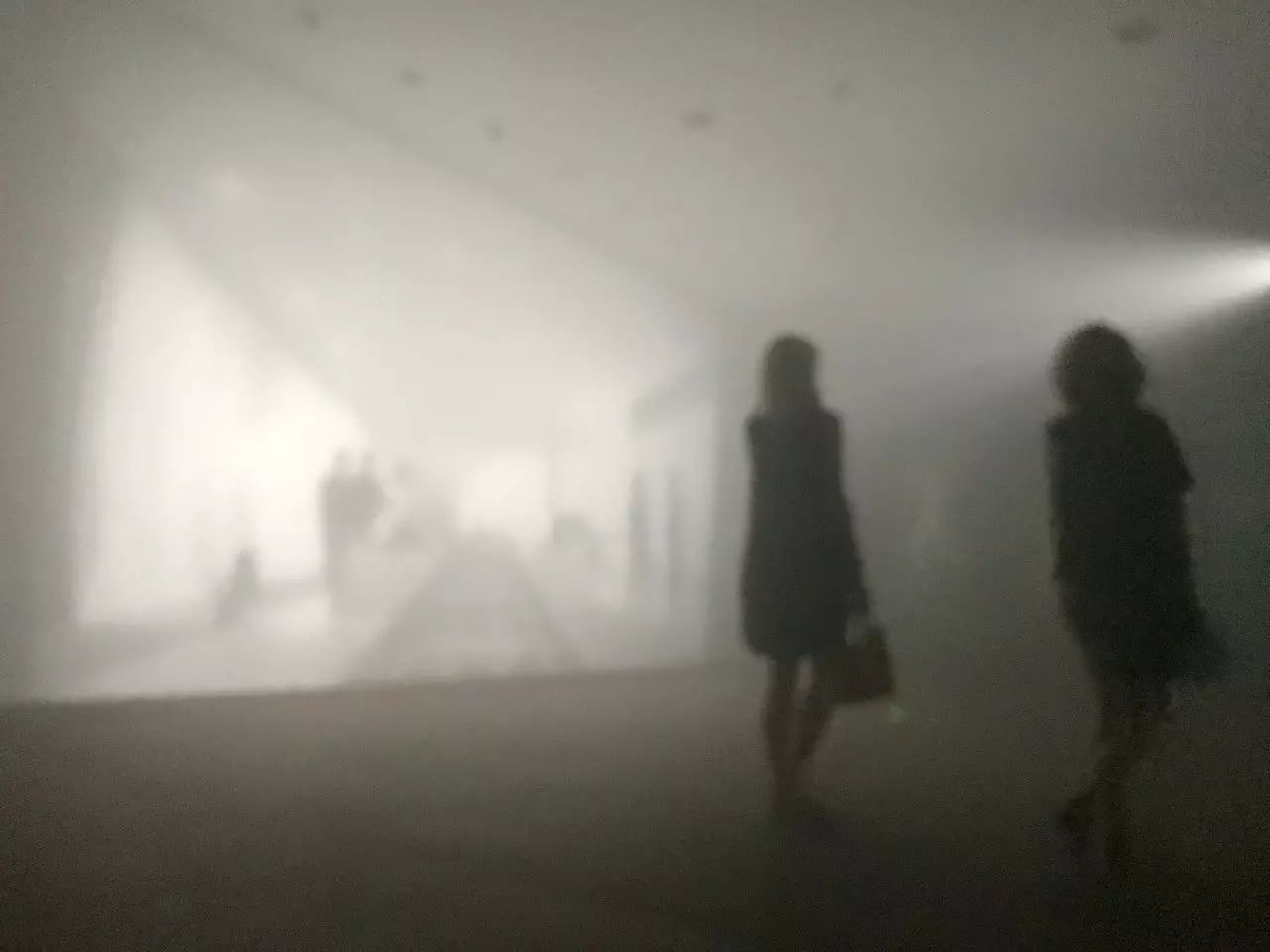

作品《雾》的层次感非常强烈。最初是四楼透明展厅微微弥漫着些微雾气,紧接着步入一个伸手不见五指的下坡路,蹒跚着到达几个昏暗的黑白屏幕前。这个流动的放映厅中,放着接下来要去的展厅的实时图像。同一时间,不同空间。当真正来到下一展厅时,又会生出一种奇妙的“既视感”。

雾 现场定制装置 混合媒介 2017

brume Installation at the site scale Mixed media 2017

《雾》局部

《雾》局部

《雾》局部

通过重组,打破对世间不完美的不满意

《此地入耳》也是一件经典之作了,已有多个版本。塞莱斯特提到过他作为艺术家的一种特性,就是觉得世上没有圆满的东西,总觉得有残缺。因此他想集合现有物品的优势,将它们重组起来。比如,自然中的鸟鸣和乐队中的贝斯吉他混合起来,是什么效果?

此地入耳 现场定制装置 混合媒介 2017

from here to ear Installation at the site scale Mixes media 2017

不怕生的168只斑胸草雀在沙地间呼啦啦地来去,间或短暂停留在琴弦上,引得拾音器收音后,再通过效果器和扩音器发出一阵阵乐音。这一空间几乎可以说是鸟的领地,60%的空间被沙地、植被和小窝占据。而观众和小鸟的距离被精心计算过,各自都有一定的舒适区,也存在有交集的互动区。

《此地入耳》局部

科学家的研究需要给出确定的答案,而艺术家的实验则要提供更多不确定的可能。塞莱斯特对不圆满的世界的回答,是提出更多新的问题。

偶发空间创造奇遇

作品《失踪器》的构想也源于那个炎热的巴黎夏天。小乌龟不听话,就用气球吧。反正塞莱斯特觉得,物品和生命体都是有灵魂的。地面有好几台风扇向上吹,巧妙地把飘浮的氦气球控制在一定领空内。而气球下面绑着的麦克风,忠实记录着周围的环境音,通过现场的音箱实时播放出来。

《示踪器》 个展《干扰》 法国图卢兹 2014

scannerS Perturbations Toulouse, France 2014

“位置和气流的变化产生的不易察觉的随机声音定义了空间本身。”

《示踪器》局部

其实,除了生命和声音,塞莱斯特对于空间的探索也值得玩味。

编舞 雕塑 斯特拉斯堡美术馆 2014

choreography sculpture 2014

作品《编舞》扎根在美术馆一楼到四楼的超长扶梯上,比14年在发过斯堡展出的体量更大。若不是艺术家本人邀请大家大胆地走起,恐怕没人敢选择这一段困难的道路来登顶。数百颗遍布扶梯的鹅卵石,像是流向天空的一段河流的河床。

这条扶梯作为一段过渡空间,已远远超过了本身的功能。它让观众能很快地进入展览的语境,“这么奇怪的路都走过了,后面无论什么套路都不要惊奇哦”。

这一段极富野性的河床,虽说是自由行走,但艺术家已经布下了路径。古老到已经干枯的河流,配以冥冥之中激发的舞步,作为这个怪趣展览的起点,再合适不过了。

塞莱斯特 布谢-穆日诺 图片来自网络

Céleste Boursier-Mougenot

请你一起来写书

整个展览,尽管是较为独立的六件佳作,但依然存在一定微妙的联系。比如,二楼安了三面大屏幕环绕在观众周围,屏幕上白色的圆圈在旋转奔走,名为《丛》,让人摸不着头脑。实际上,这些画面来自一楼《趋势》的实时监控。由于观展轨迹的设计是自上而下,所以观众看到《丛》会早于《趋势》。艺术家就好像写推理小说一样,布置了一个谜题,聪明的观众大概能一眼看穿这个小诡计呀。

丛 影像装置 混合媒介 2017

plex Video installation Mixed media 2017

说到小说,塞莱斯特本人就说啦,请大家来看这个展览的时候,就像看书一样,用自己的速度去阅读,去感受。他不着一墨,写就了一本无言书,等着观众去参与,去解答,去共同构建一个故事,而这个故事是在不断更新的。

生声不息:塞莱斯特·布谢-穆日诺

展览时间:2017/09/01 - 2017/11/12

展览地点:上海市淮海西路570号 F座 上海民生现代美术馆

展览通过对于声音、园林、视频的交叉使用与处理,将引导观众引入图像与现实不断相互转化的空间中行走。在空间、物理和心理层面,给参观者以冲击,进而与建筑的流线型空间产生交流。艺术家希望检视日常生活中常见的地点、场景或物体的音乐潜力,使观众的意识陷入那些不停地、偶然发生的运动和声音的无穷魅力之中。

评论