我们在之前的文章《六堡茶幕后故事(上):这里有一支不可撼动的茶企梦之队》 中,介绍了一群在梧州中茶奋斗的茶人,因为六堡茶,他们走到了一起。他们讲的是他们的工作、他们的困惑,但我们也从中看到了行业,看到了变迁。

今天我们接着聊这个幕后的故事,接着看这群在幕后默默奉献的人。

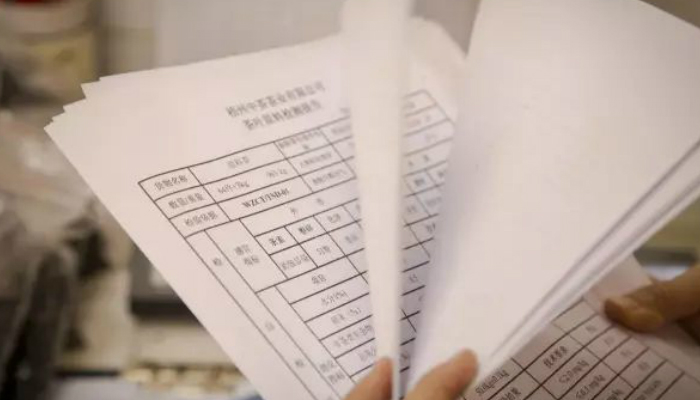

所有的质检都要与生产环环相扣

韦丽苹:质量安全管理部经理

主要技能:质量检测、生产安全控制

一款好茶的成就,离不开每一个完整的工艺环节,严格来说,质检不算工艺,但它在整个生产中的如影随形,却为一款茶叶合格与否,做出了最基本的把控。

食品专业出身的韦丽苹,在食品检测领域已经有了十几年的工作经验。

而在她看来,作为初级农产品的茶叶,在生产过程中的质量控制上,跟奶粉、豆浆等直接入口的食品比起来,风险其实要小。“因为那些产品在再制的过程中,一不小心微生物就可能会超标了。但后发酵的茶,很难再产生这种污染。”

但跟其他类食品不同的是,茶叶在农残、重金属等方面的检测,是重中之重。“所以梧州中茶会做到,在毛茶阶段,就会送检专业机构,检测农残、重金属等专业指标。”

而质检在梧州中茶是一个贯穿茶叶精制从头到尾每一个工序的工作。

“从毛茶入库,到拼配、到渥堆、到陈化、到压制……每一个步骤都要从一而终地监督和无数次的检测。”

在韦丽苹看来,这样苛刻的质检流程跟梧州中茶的历史有很大的关系,“以前梧州中茶主要是做出口,而在食品安全上,出口的控制其实比国内还要严,所以在国内的要求还没有这么严格之前,我们自身的严格要求就已经开始了。”

“除此以外,有时也会需要协助产品部,比如新品开发的时候,新工艺加入是否符合国家规定,是否存在健康危害的可能,这些都要通过实验进行论证。”

“而到了产品出库的最后阶段,还有包装标签的审核。现在新品比较多,各种等级、茶号越来越多,如果不小心写错一个字,遇到职业打假人投诉,可能整批产品都会有风险,所以也要不断加强法律法规的学习,关注到每一个细节。”

这是一个庞大而精细的体系,需要足够的细心与耐心。

“但这么做也有两个好处,一个是在生产环节的各个阶段,产品都得到了监控;而且在各个大工艺流程阶段,以及最终的成品评价方面,它们的过检率会得到提高。”

除了质量控制,韦丽苹的部门还有生产安全上的管控。“这些工作都是零缺陷、零容忍,必须在事前发现隐患,绝不能给予危险发生的可能,因此也需要你对工作的每一个重要的节点,都非常了然于心。”

韦丽苹说,这份工作其实难度不大,所有的难度都在于,你能否细心、细心、再细心。

进入这个行业,必须抛弃旧定律

蔡俊麟:市场部经理

主要技能:品牌规划、产品企划策略

如何使一个运作了六十几年的老茶厂,在新的时代下,以崭新的面貌示人?这个新面貌又应该是什么样的?

在外地求学和工作十多年后,蔡俊麟也在2013年回到了家乡,接棒这个“崭新的老国企”的品牌建设工作。而来到梧州中茶的第一个半年时间,他都完全是在迷茫期度过。

“传媒就像是《周易》中的‘火风鼎’,每天都是一种燃木煮食,除旧布新的状态。而茶行业就像‘地山谦’,需要长期默默地积累能量,才能厚积薄发。”在回来的那一刻,蔡俊麟就明白今后将要面对的生活的不同。

但尽管如此,当面对这个从小浸泡其中的六堡茶,蔡俊麟却又第一次感觉到陌生和无从下手。因为这是一块尚未开垦的陌生荒地。

“整个六堡业界都很少有系统性的公关推广,更别说是整合传播和数字营销,还处于一种原始的口碑营销状态。”

过去在地产、金融、快消品行业所积累的行业经验,在这里统统失效。面对截然不同的行业属性,蔡俊麟抛弃过去的旧定律,以初学者的身份从零开始入行。

▲ 品牌推介会上

做基层的销售岗位;走访国内各大小经销商;在专卖店里听茶客聊天到深夜,观察他们的一言一行,兴趣爱好;思考各种有可能的产品形态……

在这样的摸索中,蔡俊麟建立了自己对茶叶的重新认识——茶并不是单纯的快消品,也不是单纯的礼品,是一种具备饮用、社交、保健、收藏、礼赠……等多维度的复合性产品,能给人带来味蕾、体感、情绪上的愉悦,并且被赋予了多种情感因素的特殊商品。

挖历史、推新品,也成为蔡俊麟在摸索中重新树立梧州中茶品牌站位的一个着力点。

一方面,作为一个历史最悠久的六堡茶企,它有厚重的产品和工艺传承的基础,于是这几年,蔡俊麟协同整个部门历时三年,编写了《中茶窖藏六堡图谱》,计划于今年底发行,这对于整个六堡行业来说,都将是一本非常宝贵的历史档案的梳理;

另一方面,在面对崭新的市场环境(国内市场),和瞬息万变的信息社会,又要顺应这个时代的潮流和传播方式。而梧州中茶的微信公众号,也是六堡茶界的网红,是行业从业者、经销商、老茶客们关注的焦点。

新的产品线在市场的检验下,也逐渐清晰——像外贸三君子、老八中系列、野韵系列、今年新推出的外贸经典六堡茶系列,都成为了广受市场追捧的产品。

而在蔡俊麟看来,茶这个行业与众不同的气质和状态,也在完成对自己的性格塑造。“这个行业里很多资历深厚的前辈们都是德行兼备的,在他们身上照镜子,我经常能看到自身的一些性格缺点和不足。老人家都说茶是一个‘厚德载物’的行业,可以积福报,自然而然,也聚集了一群爱茶喝茶的人,他们在用自己的方式去影响身边浮躁的人,我,恰巧是那个被他们影响了的人。”

“5年,我们只是走完了一个预备阶段。”

赵文通:国内销售部经理

主要技能:国内销售拓展

赵文通一直记得青岛夏天的样子。因为就是在2012年的那个夏天,他在青岛,找到了进入梧州中茶之后所拓展的第一个客户。而记忆如此深刻的原因,则是因为——这件事的开头,实在是太、难、了。

“当时所有的销售网络都在两广,北方只有两三个经销商,而当我们走出去后才发现,所有人都不知道什么是六堡茶。”“说六堡,有人会问,是哪‘六宝’?”“而说产地是梧州,很多人会问,梧州在哪儿?”

作为黑茶的一个支脉,六堡本就产量不多,早期走的又都是外销路线,国内基本没多少人喝过。2008年,梧州中茶改制重组后,开始确立以国内销售为主战场的发展路线。赵文通就是从这之后,成为梧州中茶销售部的一员。

所有最初的客户基本都是陌生拜访出来的。而春天不是好时机,“因为春天北方大多数地区都在喝绿茶,要等春茶的热度冷却了,夏秋季的时候,我们的出差季开始了。”

▲ 产品推介会上的赵文通

一个城市接着一个城市跑,了解当地的饮茶习惯,找当地的茶城,和茶叶销售中心,跟当地人做朋友,然后坐下来——把茶泡给他们喝。

“开头确实很艰辛,因为很多人对六堡茶没有认知,而六堡茶独特的口感香气,对很多第一次接触的人而言,会不习惯。所以一开始接受六堡的都是上了年纪的人,因为六堡茶确实有很强的健康属性,当他们真正感觉受益的时候,六堡开始在小众圈子里形成很好的口碑。”

不得不承认,口碑宣传虽然成效慢,但却能形成更稳固的信任和肯定。而搭乘这几年整个茶业兴起的快车,不断地展会、茶会宣传,以及整个六堡茶界的努力,“知道六堡茶的人已经越来越多。一些专业的茶商也开始主动了解我们,找到我们。”

而健康价值、品饮价值和收藏价值,则成了小众的六堡茶能在茶界独树一帜的重要砝码。

今天,基本上梧州中茶的销售网络已经遍布全国,相较2012年,销售渠道已经翻了两番。销售的重心也从以前的外销为主,变成了内销是外销的3倍之多。

“但事实上,这5年,我们也只是走完了一个预备阶段,六堡茶还没有开始发力。”

“但是我有感觉,应该不久了。”赵文通说。

“茶叶,说到底还是食品安全的竞争和品牌的竞争”

张均伟:梧州中茶总经理

2008年,全球性金融危机继续蔓延,外贸出口业越来越不好做了。这对于以前只靠外贸出口来生存的六堡茶而言,打击很大。

也是2008年,之前在南宁的广西茶叶进出口公司,主要负责红茶出口的张均伟,被调任为梧州中茶的总经理。

而当时一来,他满心就只想一个问题:“怎么找钱,给员工发工资。”

虽然前一年(2007)的普洱茶崩盘,让人心惊,但后发酵茶还是搭乘普洱茶的便车,开始有了消费基础。

“我想,这虽然是普洱茶的低谷,但也可能是六堡茶的机遇。”2008年,国内市场零基础的梧州中茶,在张均伟的决策下,开始调转船头,驶向国内。

背靠中茶公司这样的“航空母舰”,各大茶类的经销商网络如毛细血管一样贯通全国,“于是一开始,我们也是想,如果能在中茶的体系内,发展国内的经销商应该会更便利一些。”

然而事实并非如此,普洱茶的崩盘,让多数经销商们一听闻六堡茶相似的逻辑,就非常反感和抵触。整个2009年走下来,国内市场的发掘还是收效甚微。

“于是我们开始在圈外寻找合作伙伴,开发自己的经销商。”刚开始的门槛很低,5万块就能成为经销商。而当时六堡茶的生产经营权也已经放开,梧州本地的很多其他新生品牌也开始分食市场。

“所以国内一开始,我们是先以南宁为重点,然后再回过头来做梧州,之后珠三角,后来北方市场……这样一步步地走下来。”

张均伟不管“竞争对手”叫“竞争对手”,而是叫“同行”。“六堡茶现在市场还是这么小,要大家一起做才能把市场做大。”

掌舵人务实的作风,让梧州中茶曾经的辉煌过往,并没有随着时代的变迁而被风吹雨打去。而开放包容的心态,和对新事物的乐于接纳,也在通过张均伟,影响这个运作了60多年的六堡茶界最老的企业。

▲ 2015中茶六堡大马情缘论坛

于是有了日企管理经验的厂长,媒体人来做品牌,其他食品品牌出来的人来做质检……“我们学茶叶的,整天就盯着那个茶壶了,其他东西不懂,那就要学嘛,各方面的人才都要为我所用。”张均伟笑。

“毕竟市场竞争这么激烈,更新这么快,你不保持敏锐度,去跟紧这个时代,就有被淘汰的可能。所以我们现在也花了很多的精力和资金,打造现代化的加工生产线。”

“以前六堡茶都是大箩出去卖,不用考虑市场,现在要站在消费者的角度,做消费者放心的产品,做消费者能够简单选择的产品,做消费者能够简单泡饮的产品……这些慢慢都在考虑。”

▲ 张均伟与施兆鹏、王登良、邵宛芳教授探讨六堡茶

“茶这个行业,今后说到底还是食品安全的竞争和品牌的竞争。食品安全是根本,我们每年花在检测上的钱都上百万。而产品现在这么多,消费者怎么选择,不是每一个消费者都懂行,那最后还是看品牌。”

“要从源头开始,从茶园到茶杯,提供给消费者一杯放心的好茶,这个非常重要,哪个企业最先做到这一块,他就赢了。”

结语

必须要承认,在采访之前,我们其实一直有一个在采访结束后,并不合理的预设。我们自以为,一个这样有深厚历史积淀的老厂,在面对这样日新月异的崭新市场环境和需要作出的妥协以及改变,它应该是迟疑的、紧张的、小心试探的、舍弃骄傲却又心有不甘的。

但事实是,它是姿态开放的、视野开阔的、虚心学习而且去主动拥抱改变的。

在上一个10年,梧州中茶甩开了历史的包袱,把自己“归零”重新开始。而在这10年里,它所展现出的不断学习的能力和超越自我的雄心,让我们有理由相信,下一个10年,六堡发出的声音中,必有梧州中茶。

本文来源于茶语网(www.chayu.com),茶语频道商务合作电话:400-799-3998

评论