电影《黑客帝国》剧照。资料图

程骞

人工智能是个“让人欢喜让人忧”的技术。人们在为科技的突飞猛进而欢呼的时候,也不免为机器人雄踞地球的可能性而担忧。从《终结者》里的“天网”到《黑客帝国》中的“矩阵”,好莱坞电影一再刻画人工智能反噬人类的末日图景。

为了避免这种情况的发生,科幻作家艾萨克·阿西莫夫创造了著名的“机器人三法则”。这些法则分别是:机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害;除非违背第一法则,机器人必须服从人类的命令;在不违背第一和第二法则的前提下,机器人必须保护自己。这是人类有关规制人工智能技术的最早畅想。

人类的法律必须作出相应的改进

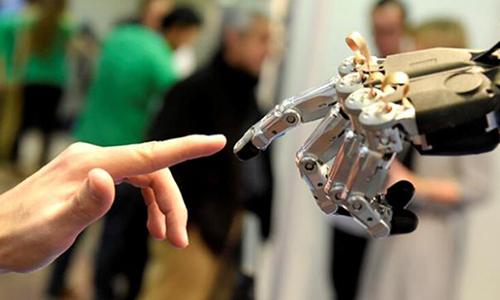

在现实生活中,人工智能技术还没有发展到可能带来机器人造反的地步,但在不远的将来,人工智能为人类社会带来的挑战却是可以预期的。要回应这些挑战,人类的法律必须作出相应的改进。

为了研究人工智能对人类生活和工作可能造成的影响,斯坦福大学组织了一项名为“人工智能百年研究”的长远计划。该计划于去年发表年度报告《2030年的人工智能与生活》,列举了若干人工智能与法律密切相关的领域,涉及个人隐私、电子代理、专业认证、劳工、税收和政治等问题。

自从进入网络时代,人类的隐私便遭遇着前所未有的挑战。根植于机器学习和专家系统的人工智能对于数据同样有着很大需求,同时也带来了新的隐私问题。法律应当规范人工智能系统在采集、处理、储存和使用个人数据信息,同时还应解决“被遗忘权”的问题,也即用户在何种情况下可以何种方式要求公司删除关于其本人的特定信息。

此外,人工智能的一个重要功能在于预测。比如,金融公司已可通过人工智能技术对客户进行自动的信用评级,判断其违约的可能。这一技术还有着更加广泛的应用场景,比如,法院可以据此测算犯罪嫌疑人的保释金标准,学校和公司可以据以筛选学生与聘用员工。但是在这一过程中,法律需要确保相关机构没有滥用这一技术,从而造成基于性别、种族、宗教信仰等因素的歧视。

另一个需要法律调控的问题是如何确认人工智能的“代理资格”。随着技术的成熟,越来越多的个人与公司可能会通过人工智能系统缔结合同,进行贷款、买卖和租赁等活动。在这种潮流之下,人工智能系统能否具备代理资格,如何才能具备代理资格,其行为如何能构成代理行为,因之而产生的违约责任或侵权责任又应如何确认与划分,都需要法律加以规定。

与代理问题相关的是专业资质的认定。人工智能在法律、金融、医疗、会计等领域应用广泛,而这些都是专业性极强的工作,人类从业者都需通过一定的教育、考核甚至实习训练方能获得专业资质的认定,才能具有执业的资格。这些服务对人的生命、财产利益和整个社会的公共利益都有着极大的影响,法律应当对人工智能技术在这些领域中的准入条件与应用规范作出规定,从而保障客户个体与社会整体的利益,也维持和促进各从业者共同体的良好发展。

人工智能会创造一个“无业社会”

人工智能不仅对专业性工作会产生冲击,随着技术应用场景的推广和应用成本的降低,人类社会大量的工作可能会转由人工智能系统完成,这也意味着原有的工作岗位可能会大幅缩减。根据花旗集团全球视角及解决方案部门发布的报告《工作中的技术:创新与雇佣的未来》,美国有66%的工作岗位面临着中高度的裁撤风险。面对可能到来的裁员潮,法律将需要对劳动合同的期限、解除程序以及失业保险等福利问题作出与时俱进的调整,从而保障员工的利益,维护劳动力市场和整个社会的稳定。

劳动力市场的变化也会给整个社会经济结构产生影响,尤其是不少专家预测人工智能可能会创造一个人类普遍丧失工作机会的“无业社会”。在这种经济结构的巨变之下,税法与社会保障法也都不能不作出相应的调整。根据花旗集团的研究,在过去的几十年间,中低技术工种的工资增长放缓,而高技术工种的工资则大幅增长。相应的,社会中的中低收入人群的生活水平下降,而最富有的人群在整个社会财富中的占比得到提高。我们可以推测,这一趋势在未来将更加明显。

随着工作被人工智能的取代,大量人类将难以获得劳动收入,而拥有人工智能技术与设备的工程师与企业家的财富则会爆炸性地增长,整个社会的收入鸿沟将越拉越大。原有的税收和社会福利体系恐难以维持这样一种社会的运转,而新的制度必须能够保障大部分人的基本生活水准以及一定的阶层流动性,才有可能保持社会的稳定。因为涉及到利益的重新划分,这将是现存法律制度面临的一个巨大挑战。

在即将到来的人工智能时代,需要法律回应的议题还有很多。千百年来,立法者们一再地对法律作出因应时势的改变,这是我们人类社会与文明赖以存续的重要条件。随着人工智能的崛起,人类社会可能会步入一个新的纪元。

我们需要高超的智慧做好法律上的安排,既要鼓励和促进人工智能的技术进步,使之造福人类,又要防止其遭到滥用,以减少和避免其可能带来的危险,还要正视和回应这一技术给人类社会造成的影响,从而维持社会的公平和秩序。这将是一个极端复杂的社会工程,法律人应当群策群力,完成这一历史性的重任。

(作者系武汉大学公益与发展法律研究中心兼职研究员)

评论