作者:黑鹰光伏团队 (本文禁止任何形式转载)

数天前,黑鹰光伏团队便开始为本篇呈现埋头蓄力,希望在中秋之夜给光伏行业的朋友提供一份值得阅读和收藏的内容产品。由此便有了这篇接近30000字的《光伏资本市场十年风云录》,个中不足也请读者指正。

十年时间(2007年-2016年),足矣让一个毛头小伙变成有担当的而立青年;十年时间,也足以让光伏资本市场呈现迷幻多样的故事;十年时间,也足矣让资本呈现出它冷血、理性而又难以捉摸的各种面目。

朱共山领导下的协鑫集团旗下“五子”,刘汉元掌舵下的通威股份,杨怀进与海润光伏,李河君与汉能、彭晓峰的两次敲钟……光伏资本市场可以蕴含的故事足够丰盈与精彩,而在黑鹰光伏写下本文时,“单晶帝国”隆基股份的总市值已经无限接近600亿元。

十年时间,光伏资本市场先后出现了“一门三首富”。他们是无锡尚德施正荣、江西赛维彭晓峰、汉能李河君。可以说,中国除了科技公司,其他任何一个行当都没有出现过“一门三首富”的如此盛景。

十年时间,中国已先后有60多家中国光伏企业抢滩美股,登陆港交所,战A股!黑鹰光伏发现,十年前,这三大资本市场上只有约13家光伏企业,其中8家在纳斯达克、5家在A股,当年整体光伏收入约为324亿元;而十年后的今天,59个核心玩家光伏收入超过2543亿元——其中8家在纳斯达克、5家在港股、46家在A股,企业数量及收入分别较2007年增长了4.54倍和7.85倍。

十年时间,有的企业扩张有道,业绩靓丽;有的企业巨债压身,轰然倒塌;有些企业命虽在,却已落魄不堪;有的企业反应迟钝,或将死于新技术的攻击;有的企业频繁易主,前途难料;有的企业甚至被立案调查。

如今“光伏盛世”再现,对于光伏资本市场,企业家们可谓“如履薄冰”而又趋之若鹜。黑鹰光伏团队了解到,不少光伏企业都在为登录资本市场做各种筹备与努力,可以预期,伴随能源民主化的进程,未来十年还会出现越来越多的光伏上市公司;而更多的凶险与波折也在此上演。

兵法有云:知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必败。为使读者“知彼”,黑鹰光伏团队耗时数日,统计分析了近十年三大资本市场(A股、港股、美股)中国光伏玩家数量、上市时间、上市方式、光伏产品收入及变化、产能、核心技术等核心数据,我们相信您阅读完这篇文章后,对近十年光伏格局、资本变迁、竞争对手及合作伙伴的优劣势等会有更为一个清晰的认识。

有的企业历难重生,再攀高峰,成就光伏某领域世界之王;有的突击猛进,逆袭成就龙头之位;有的深陷巨亏泥沼,有退市之危。

面对激烈的市场竞争,能活过十年的企业并不多见;而能在资本市场“扛”上十年并持续发展的企业也并不多见。黑鹰光伏发现,十年前13个光伏元老级资本玩家中,至今仍然存活的只有7家,分别为阿特斯太阳能、韩华新能源、晶澳太阳能、英利绿色能源、特变电工、中环股份和航天机电,这些公司可称为光伏七大不倒翁。

这七家公司经历五味人生,有的企业历难重生,再攀高峰,成就光伏某领域世界之王;有的企业突击猛进,逆袭成就龙头之位;有的企业则深陷巨亏泥沼,有退市之危。但无论经历如何,它们对于中国光伏产业的贡献是毋庸置疑的;比如英利,其十年时间累积营收超过了1021亿,即使遇到经营困境,但其在光伏产业的地位犹在。

美股4大不倒翁近十年收入情况

A股3大不倒翁近十年收入情况

接下来,我们将逐一分析解读这七大不倒翁十年五味人生路。

1、阿特斯太阳能:

明有营收、净利增速巨降之窘,

暗有现金流枯竭之危

创立于2001年的阿特斯太阳能,于2006年在美国纳斯达克股票市场成功上市,公司成为国内首家太阳能光伏企业在美国的纳市上市的公司。

阿特斯收购了Recurrent Energy公司后,阿特斯阳光电力集团全球电站项目储备提升至9.5吉瓦,其中包括处于项目建设末期的1.4吉瓦电站。“如果说施正荣是正兵,那么我们就是奇兵。”阿特斯掌舵人瞿晓铧早年显得颇为自信。

瞿晓铧多年前还曾预言“用20~30年的时间让太阳能走进千家万户,就像今天的电视和电脑一样。”如今几乎有所的大型光伏加工企业全部进入户用光伏市场。旌旗飘扬,群雄逐鹿,好一片热闹景象。现在来看,瞿晓铧预言近乎成真。

在自信且颇有远见的瞿晓铧领导下,2016年阿特斯太阳能实现营业收入28.53亿美元,居七大不倒翁之首,是十年前(2007年)的10.42倍,增长颇为迅速。

不过,需要警惕的是,阿特斯太阳能如今除了有营收、净利增速巨降之窘,更暗藏现金流之危。2016年阿特斯太阳能营业收入、净利润分别同比下滑了17.72%和62.03%,2017年上半年再度双双大幅下滑。

而公司高企不下的负债率更应引起决策层警惕,2014年-2016年阿特斯太阳能资产负债率分别达76.17%、81.15%和83.36%。如今公司有较大的偿债压力,截至2017年6月末,公司“现金及现金等价物”仅为4.97亿美元,而“短期借贷及长期借贷当期到期部分”高达21.06亿美元;

另外,急速恶化的经营现金流对企业来说更为凶险,2016年阿特斯经营活动现金流量仅为-2.78亿美元,而2015年为4.14亿元。要知道江西赛维、无锡尚德等巨头坍塌式的倒掉,就是因为高负债压顶、现金流枯竭等原因导致的。

2、韩华新能源

合并下的重量级玩家

韩华新能源成立于2004年,2006年登陆纳斯达克。生产基地位于江苏省启东市,主营业务为研发、生产、销售太阳能电池片、电池组件,是在美国纳斯达克上市的中国背景公司之一。

公司实际控制人为韩国十大财团之一的韩华集团。2014年12月8日,韩华新能源(HSOL)宣布与Q CELLS合并,与韩华新能源有限公司合并电池产能达到2.3GW,为全球第二。合并后的韩华新能源跻身全球光伏行业重量级玩家之列。

目前,韩华新能源拥有 6.8 吉瓦电池和 6.8 吉瓦太阳能组件的产能, 是世界上最大的电池制造商, 也是最大的太阳能组件供应商之一。

2016年韩华新能源实现营业收入、净利润168.28亿元和8.84亿元,是十年前的7.03倍和5.97倍。在风光背后,韩华新能源也有较大的偿债压力,截至2017年6月末,公司“现金及现金等价物”为22.42亿元,而公司“短期借贷及长期借贷当期到期部分”达43.05亿元。

3、晶澳太阳能

低调的光伏巨头、现金流管理有道

晶澳成立于2005年5月,2007年2月在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市,融资2.4亿美元,融资额居国内同行业第二位。目前在国内外拥有十一个生产基地,硅片产能达3.0GW、电池产能达6.5GW、组件产能达7.0GW。目前,晶澳累计出货超过23GW。

2016年晶澳太阳能实现营业收入、净利润157.37亿元和6.84亿元,是十年前的5.84倍和1.71倍。十年,晶澳太阳能累计实现营业收入888.85亿元,位居七大不倒翁第三位,成绩颇为亮眼。

而且晶澳太阳能财报相对来说比较健康。自2009年以来经营现金流一直为正,说明其颇为看重现金流管理。不过,公司决策层对连续四年增长的资产负债率也应有所警惕,截至2017年6月末,晶澳太阳能资产负债率为68.23%,处于行业较高水平。

有“中国硅王”之称的勒保芳是晶澳太阳能掌舵人,此人颇为低调神秘,或许正是勒保芳为晶澳太阳能注入了低调务实的基因,才能是晶澳这艘巨舰历经风浪,仍能扬帆万里。

4、英利绿色能源

陷入经营困境的光伏巨人

能否重振旗鼓?

英利绿色能源成立于1998年,生于河北保定,公司产品和服务涵盖了从多晶硅铸锭、硅片、光伏电池片、光伏电池组件的生产到系统安装的整个光伏产业链。

“每天早晨一睁眼,就想生存问题”的苗连生及其领导的英利被业内视为“价格屠夫”,2007年英利绿色能源在苗连生掌舵下,成功抢滩美国纽交所。军人出身的苗连生因为“不习惯”还创造了一个纪录:他是纽交所200多年历史中第一个不系领带的敲钟人。

据公开资料,目前,已有超过6500万块英利组件(超过15GW)在全球范围内90多个国家运行。从多晶硅生产到光伏组件封装,英利的垂直一体化生产模式覆盖了整个光伏产业链。十年,英利绿色能源实现营业收入合计达1021亿元,可谓傲视群雄。但是,公司自2011年以来却深陷亏损泥潭难以自拔,6年公司累计亏损172.16亿元,十年累计亏损153.05亿元。2月15日宣布,因公司过去连续30个交易日平均市值低于5000万美元,收到纽交所退市警告。

5、特变电工

十年百亿的跨界巨人

特变电工成立于1993年,生于新疆,1997年登陆上交所。2000年,公司设立了新疆新能源股份有限公司,涉足光伏业务。如今新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案。

公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”一体化的产业链。在新能源系统集成业务领域,已打造成为集风电、光电EPC项目总承包、设计、运行、调试和维护为一体的,世界领先的新能源系统集成商。

2016年特变电工多晶硅产品通过产能挖潜,产量达到2.28万吨,实现超产,订单饱满;新能源公司确认销售收入的光伏、风能电站EPC、PC、BT等项目装机1.5GW,报告期已完工未转让及在建BT项目678.5MW。截至2017年6月末,特变电工多晶硅技术改造项目已经完成,多晶硅总产量达到30000吨/年,

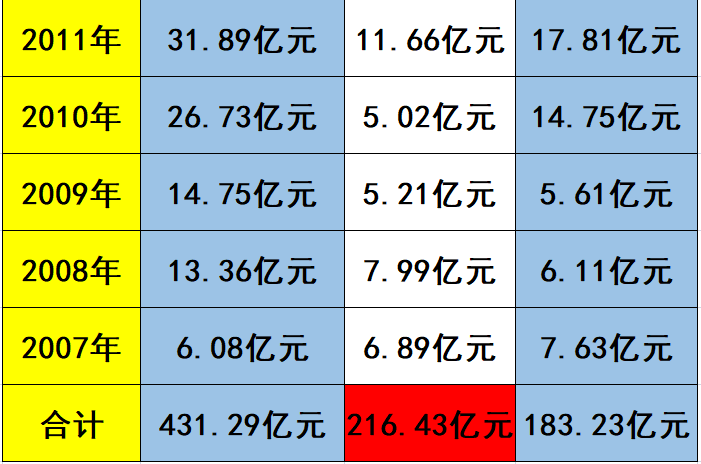

十年前,特变电工光伏产品收入仅为6.08亿元,十年后,特变电工跻身光伏百亿军团!2016年公司光伏收入达102.13亿元,是2007年的16.8倍,十年其光伏收入合计达431亿元。

6、中环股份

十年走向巨头之路

中环股份成立于1988年,生于天津市,2007年3月登陆深交所。公司是一家国有控股高新技术企业,实际控制人为天津市国资委,公司主要产品包括单晶硅、电池片等的研发和生产、高效光伏电站项目开发及运营。公司主导产品熔硅单晶-硅片综合实力全球第三,市场占有率18%(国内市场占有率超过75%)。

而十年前,中环股份光伏收入还仅有6.89亿元,还只是这个行当里的小家伙。2016年中环股份光伏收入约为58.88亿元,位列黑鹰光伏推出的59家光伏上市公司收入榜第15位。

如今在提升产业化效率和降低生产成本方面中环股份卓有成效;在新项目方面,中环股份也颇有建树。其投资建设了新能源光伏材料四期项目(预算数67.21亿元,截至6月末投资进度25.01%)、中环应材钻石线切割超薄硅片项目,按照中环股份预计超薄晶片金刚石线切割单晶加工技术可使新能源光伏材料四期项目产能比项目可研提高产能25%以上。

同时,公司通过“外联整合”战略,也就是与行业核心玩家以合作、合资经营等方式,在多晶硅原材料、高效PERC电池片、高效太阳能组件、搞笑叠瓦组件、高效光伏地面电站、高效光伏分布式电站以及新材料等领域多有布局,“已基本完成公司未来发展新结构布局,成为行业领域内有力竞争者。”

7、航天机电

全产业链打天下

航天机电早在98年就登陆A股,中国航天系统的第一家上市公司,产品涉及高端汽车零部件、新能源光伏、新材料应用等三个领域。其新能源光伏产业主要为硅片、电池片、组件环节的技术研发、制造以及销售,大型电站投资、开发、EPC建设以及电站运维服务的光伏全产业链。

依靠全产业链打法,航天机电在光伏领域也抢占一席之地。2016年航天机电光伏业务收入31.9亿元,位列榜单25位,光伏收入较2007年增长了4.18倍。

2016年末,航天机电具备了1.56亿硅片、900MW 电池片及900MW组件的产能。截至2017年6月末,航天机电运维电站数量70座,运维当量1.4GW。2017年航天机电上半年100MW黑硅电池片生产线已实现批产,100MW单晶PERC电池片生产线进入小批量生产。下半年将完成600MW黑硅电池线技术改造并形成批产能力。

光伏产业十年跌宕,资本市场云波诡讹,不少光伏上市企业皆经历波折,更有企业深陷危机,或因现金流危机轰然倒塌。

“大到国家间、政权间的竞争,小到企业间、人与人之间的竞争,都要遵循丛林法则,至于竞争结果,那就看各自的实力、智慧、手段和改造世界的能力了。”十年间,中国光伏有曾经的小个子成就巨头之势,自然也有巨头急速陨落。在13家老光伏资本玩家中,十年间有3家企业或是因现金流危机轰然倒塌……

接下来,我们将逐一分析这3巨头近乎“消失”的原因,相信对大家有所启示。

1、尚德电力

爆发现金流危机,首富谢幕

说起尚德电力,就绕不开传奇创始人施正荣。

尚德电力灵魂人物施正荣祖籍江苏扬中,师从国际太阳能电池权威、2002年诺贝尔环境奖得主马丁·格林教授。2000年,施正荣回国创办无锡尚德太阳能电力有限公司,2005年无锡尚德在美国纽交所上市,无锡尚德成为中国最大的光伏企业;而施正荣以23亿美元身家成为中国的新首富,2007年,被美国《时代》周刊评为全球环保英雄。

谁能想到,仅8年后,2013年3月20日,无锡市中级人民法院依据《破产法》裁定,对无锡尚德太阳能电力有限公司实施破产重整。正如史玉柱说的“企业亏损不一定会破产,但现金流一断企业就会完蛋。”

尚德电力就死于高负债下的现金流危机。据黑鹰光伏统计,尚德电力退市前三年,即2009年-2011年资产负债率分别为59.52%、63.96%和79%。要知道,截至2011年末,尚德电力“现金及现金等价物”仅有4.92亿美元,而“短期借贷及长期借贷当期到期部分”高达15.73亿美元,到了2013年一季度末,升至20.86亿美元。

银行方面表示,由于所欠银行债务陆续到期,考虑到债务方的现实境况,以及至今未对债权银行逾期授信提出切实可行的还款方案等因素,为最大限度维护债权人合法权益、维护社会稳定,必须按照市场化原则依法采取措施,对无锡尚德实施破产重整。

2013年 3月4日晚间,尚德电力发布公告,称公司董事长兼公司创始人施正荣已经辞去董事会主席职务。自此,“新能源教父”、“中国首富”的施正荣光走下神坛,消匿江湖。

2、赛维LDKSY

巨债压身,中国光伏名片之死

想当初,大家从尚德电力坍塌中还未缓过神来,有中国光伏名片之称的江西赛维竟也有摇摇欲坠之势,彼时,中国光伏圈一时风声鹤唳。

赛维LDK于2005年7月在江西新余注册成立,2006年4月份投产,2007年6月1日,公司在美国纽交所成功上市,融资达4.86亿美元,成为江西省第一家在美国上市的企业,是中国新能源领域最大的一次IPO。时任赛维掌门人彭小峰也书写了一段传奇,2007年以38.5亿美元身价排名福布斯亚洲富豪第6位,曾被称为“中国新能源首富”。

2010年赛维LDK达到事业巅峰,当年实现营业收入、净利润25.09亿美元和2.91亿美元,是2007年上市时的4.79倍和2.02倍。

然而,2011年之后,因中国光伏企业遭遇欧盟双反、产能过剩和全球光伏补贴削减等多重打击,外加管理层决策失误等原因,2011年江西赛维出现巨额亏损,现金回笼能力大幅下降,流动性风险增大。同时,江西赛维刚性债务余额大幅增加,面临巨大债务集中偿付压力。

据黑鹰光伏统计,赛维LDK2011年-退市前的2014年连年巨亏,4年累计巨亏35.03亿美元,2014年资产负债率更是由2011年的87.68%激增至178.25%。2014年初,彭小峰领导公司开展中国海外上市企业第一单海外债务重组;8月份为了债务重组铺路,辞去赛维LDK董事长。

2015年4月1日,纽交所公告宣布,即时停止赛维LDK太阳能美国存托凭证(ADR)的交易。新余市中院于2015年11月裁定赛维LDKSY进入破产重组程序。一代传奇江西赛维就此谢幕。

3、 中电光伏

退市之危未解,前途难料

中电光伏成立于2004年,生于江苏南京,2007年5月18日成功在美国纳斯达克证券交易所上市,其是南京市首家在纳斯达克上市的企业。中电光伏的创始人之一、第一任总经理兼首席科学家赵建华与无锡尚德施正荣、海润光伏杨怀进一起被业内称为中国光伏业的“扬中三杰”。

中电光伏是一家高效太阳能光伏电池组件制造商,在2008年前后,光伏行业发展急剧膨胀,彼时,中电光伏投资十多亿元现金押宝多晶硅项目,后来多晶硅价格暴跌,这一投资战略决策导致其最后陷入大面积亏损。

赵建华领航的中电光伏近乎遭遇了无锡尚德相同的打击。2011年-2015年中电光伏连续亏损,5年累计亏损4.15亿美元。2011年-2015年中电光伏资产负债率分别为82.83%、99.32%、105.80%、113.94%和131.56%。

2016年3月9日,中电光伏发布公告称,由于未能达到1500万美元最低市值要求,公司已被责令从纳斯达克证券交易所退市。如若中电光伏不就此事进行上诉,其美国存托股票的交易将被暂停。至今中电光伏仍未披露2016年报,前途难料。

在三大资本市场中出现了不少来势持续的成长的新势力,这股势力如今在各自领域渐都有巨头乃至“寡头”之势,这股新势力在中国光伏领域可能引发“鲶鱼效应”。

十年间,在三大资本市场中,有25家光伏资本新玩家持续涌现并快速成长,这些玩家如今在光伏各领域都已各有建树,并仍在助力中国光伏市场深层次的活力及潜力。

首先,我们从更大范围看看,59家核心光伏企业玩家2016年光伏营收整体排行:

接下来,我们逐一分析十年来25个资本市场新势力的成长与竞争力:

1、“协鑫系”帝国雏形已现

朱共山出生于1958年,江苏阜宁人,1990年,其在香港创立协鑫集团,享有“中国新能源之王”和“世界硅王”之称。不就前的消息称,亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山将于2018年1月起正式接任全球太阳能理事会主席团主席。

如今朱共山在资本市场已经连下数城,旗下三家光伏相关上市公司2016年营业收入合计约为396亿元,光伏帝国雏形已现。

第一城保利协鑫能源:

保利协鑫能源2006年10月成立于香港,2007年11月在香港上市,主营业务主要为多晶硅及硅片制造,发展、投资、管理及营运光伏电站。这是朱共山手里第一重镇,2016年公司实现营业收入249.56亿港元(高居黑鹰光伏榜单第二位),是十年前的12.96倍。

截至2017年6月末,公司多晶硅产能维持在70000公吨,硅片年产能为20吉瓦;中国本土拥有光伏电站10个,装机容量及权益装机容量分别为353兆瓦级、289.3兆瓦,同时拥有包括位于美国的18兆瓦光伏电站及位于南非的150兆瓦光伏电站9.7%的实际权益。另外,保利协鑫能源拥有118.80亿股协鑫新能源股权,占协鑫新能源已发行股本的62.28%。

第二城协鑫新能源:公司原主要从事印刷线路板制造及销售。2014年5月9日,保利协鑫能源入股该公司,2014年下半年开始涉猎光伏电站领域。近年其交出的成绩单也颇为靓丽,2016年实现收入25.92亿港元,同比增长了159.76%,且实现扭亏为盈,净利润同比增长956.17%至1.46亿港元;2017年上半年公司营业收入、净利润再次分别同比增长了90.85%、187.88%。

截至2017年6月末,公司在全国26个省份运营128个光伏电站,加上美国及日本的光伏发电站。总装机容量达5.1吉瓦,位列世界第二;同时,公司2016年获得360兆瓦的领跑者项目,位列全国第三,并获得250兆瓦的扶贫光伏发电项目,位列全国第一。

第三城协鑫集成:公司前身为超日太阳,因巨额债务和资不抵债,使企业濒临破产边缘,2014年,被暂停上市。最终,其受到协鑫系掌门人朱共山青睐,才得以在2015年8月恢复上市。2016年实现组件自有产能5.0GW,组件出货量4.0GW以上,跻身全球一线厂商行列。2016年公司实现营业收入120.27亿元,同比增长91.39%。据了解,协鑫集成2017年目标为:组件年产能达到5GW,高效电池产能达到1.5-2GW;2017年度组件出货目标达到5GW;营业收入继续保持超百亿元人民币规模;2017年度生产成本降幅达到15%。

2、晶科能源

11年成就王者之位

晶科能源成立于2006年,生于江西上饶,在2010年5月14日成功抢滩纽交所,融资7000万美元,成为中国光伏企业第十家、国际金融危机之后国内第一家在美国上市的光伏企业,其掌门人是有中国光伏少帅之称的李仙德。

截止至2017年6月30日硅锭和硅片产能达到约6.0吉瓦、电池片产能达到约4.5吉瓦,组件产能达到约7.5吉瓦。财报显示,晶科能源营业收入已经连续四年实现双位数增长,极为难得。2016年其营业收入高达214.01亿元(高居黑鹰光伏榜单第一名),是十年前的30.18倍,十年累计实现营业收入达758.31亿元。套用一句晶科能源掌门人李仙德的一句话,不害怕竞争和厮杀的晶科已经具备了和任何强敌争千秋的实力。

3、隆基股份

单晶王者缔造者

隆基股份成立于2000年,生于陕西西安,2012年成功登陆上交所。数年间,其主营业务已经从单一的单晶硅棒、硅片的研发生产和销售,延伸至光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营等业务。而且,公司一跃成为全球最大的单晶硅生产制造商。

公司单晶硅片产能已从2014年底的3GW扩大至2016年底的7.5GW,单晶组件产能已从2014年底的0.2GW扩大至 2016年底的 5GW。隆基股份在“一辈子差不多就干了一件事”的李振国掌舵下,使十年前营收不过两亿多元的小企业,急速成长为年收入百亿元的单晶巨头。2016年隆基股份实现营业收入115.31亿元,是2007年的51.71倍。

据黑鹰光伏统计,截至6月末,隆基股份光伏在建项目达44个,期末账面余额为30.63亿元,我们进一步分析可以发现,隆基股份开始在分布式发电领域集中发力,上半年光伏在建工程多为分布式发电项目,为31个,占比为70.45%。

最新消息,2017年6月底,隆基股份单晶硅片非硅成本同比降低18%,组件环节非硅成本同比降低23%。公司生产的60型Hi-MO1组件获得了TUV莱茵测试报告,功率达到325.6W(STC),组件光电转换效率19.91%,刷新了该系列产品的功率记录。

4、天合光能

不甘被低估,另寻主场

天合光能于1997年创立,是一家专业从事晶体硅太阳能组件的制造商,成功于2006年在美国纽交所上市。天合光能实力颇为强悍,官网显示:截至2016年,公司组件累积发货量超过23GW,全球排名第一,占据超过10%的全球市场份额。位列“全球新能源企业500强”19名。截止2016年底,公司全球项目累计并网1.5吉瓦。

据黑鹰光伏统计,2015年天合光能实现营业收入30.36亿美元,是2007年的10.06倍,9年累计实现营业收入高达142.79亿元美元,实力惊人。

因为自身价值一直被低估。2015年12月,天合光能对外宣布,公司收到了天合光能董事长兼首席执行官高纪凡和兴业银行股份有限公司旗下上海兴晟股权投资管理有限公司发来的一封初步无约束性收购提议书。2017年3月13日,天合光能宣布与Red Viburnum 完成合并,后者是Fortune Solar旗下全资子公司。合并后,天合光能不再是一家上市公司,成为一家全资子公司。据媒体报道,耗资超过11亿美元。市场猜测,天合光能未来很可能回归A股。一位光伏行业的资深研究人士表示,依据目前国内A股、天合光能等财务数据来推算,天合光能的A股市值可能超过300亿元人民币。

5、正泰电器

跨界而来的强势洗牌手

正泰电器成立于1997年,长于浙江乐青,2009年成功登陆A股。正泰电器是低压电器市场的龙头企业,2016年正泰电器耗资90多亿元将正泰集团等持有的浙江正泰新能源开发有限公司收入囊中,主营产品增加了太阳能电池组件生产及销售、光伏电站工程承包及电站运营等业务。

正泰电器掌舵人南存辉也颇为传奇。1963年出生于浙江乐青市的南存辉,30年就将正泰电器打造成低压电器龙头。2016年末南存辉称,光伏行业将进行新一轮洗牌。

在完成太阳能资产收购后,正泰电器将实现发电、配售电和用电的全产业链衔接,下一步,正泰电器计划将利用产业链优势,持续扩大光伏发电规模,把握电改配售端放开机会,参与售电业务,构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网,实现商业模式的创新。

2016年正泰电器光伏业务收入达74.64亿元,位居榜单第11名。据黑鹰光伏统计,截至6月末,正泰电器有3个光伏在建项目,期末账面余额合计16.78亿元。其中,最大的项目为光伏电站项目,期末账面余额达15.83亿元,占比为94.34%。跨界而来的正泰电器如今确实有在光伏市场参与“洗牌”的资格。

6、闯将东方日升

十年增长21倍

东方日升成立于2002年12月,生于浙江宁波,仅用时八年,2010年8月东方日升就成功登陆深交所,上市募资18.38亿元,其中超募13亿元,初登场的东方日升就颇受瞩目。

截至2017年6月末,公司光伏电池片年产能为1500MW、光伏组件年产能为3100MW。公司技术实力也颇为雄厚,其中多晶电池片的转换效率突破19.20%,组件转换率突破17%,1年的衰减率不超过2%,25年衰减率不超过19.2%。

2016年东方日升营业收入为70.17亿元,较十年前增长了25.21倍,颇有凶猛。见过东方日升掌舵人林海峰的人评价其“身体强健,手臂粗壮有力,像一个敢打敢拼的武将。”当年因“还想做出一番事业”在家里人强烈反对下扔坚持上市的林海峰,75年生人,如今算来也不过42岁,他对成功是否还有当初近乎偏执的饥渴呢?

7、通威股份

饲料大王的光伏野心

通威股份成立于1995年12月,生于四川成都,于2004年2月登陆A股。公司是全球最大的水产饲料生产企业及主要的畜禽私聊生产企业,甚至“国内每三条鱼中有一条就食用通威饲料”。

2016年先后通过非公开发行股份方式从控股股东通威集团等收购连续收购三家光伏公司,一跃成为多晶硅及太阳能光伏产业重量级玩家。在光伏新能源方面,公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”、户用分布式发电等终端电站的投建及运维。

据黑鹰光伏统计,截至2017年6月末,通威股份共有36个光伏在建工程,期末账面余额合计23.06亿元。其中约20个是渔光一体光伏电站项目,占比达55.56%。其对渔光一体战略的偏爱,在此可见一斑。截至2017年6月末,通威股份多晶硅产能已达2万吨,在建产能5万吨;太阳能电池产能3.4GW。近日,通威成都2GW高效单晶电池举行了投产仪式。可见通威股份光伏野心不小。正直壮年的刘汉元掌舵通威这艘巨舰,不仅在全球水产饲料领域傲视群雄,在新能源领域亦有诸多布局,未来的通威又将成为怎样的企业?

8、阳光电源

厚积薄发的逆变器巨人

发迹于安徽合肥的阳光电源,于2011年登陆深交所,公司是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售的国家重点高新技术企业,主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、电动车电机控制器,并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。公司是中国目前最大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业。

阳光电源在“只努力做好一件事”曹仁贤掌舵下,从十年前追赶欧美对手的90%效率标杆,到公司推出SunAccess系列组串式和集中式光伏逆变器,涵盖3~2500kW功率范围,转换效率全线突破99%,全面满足各种类型光伏组件和电网并网要求,广泛应用于德国、意大利、西班牙、美国、澳大利亚等五十多个国家和地区,是全球市场占有率最高的亚洲第一品牌。

2015年,阳光电源逆变器出货量首次超过连续多年排名全球发货量第一的SMA公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司。2016年公司光伏逆变器出货量约11.1GW,继续保持光伏逆变器全球出货量第一的地位。

2016年阳光电源实现营业收入60.03亿元,是九年前的59.76倍。2017年上半年阳光电源成功通过非公开增发募集26亿元资金,为公司发展奠定了良好的基础。信奉“真的假不了,假的真不了”的曹仁贤,下一个十年又能取得怎样的成绩?

9、中利集团

跨界玩家,不容小视

中利集团成立于1996年,生于江苏苏州,于2009年11月在深交所上市,公司是一家生产阻燃耐火软电缆的国家高新技术企业,2011年从控股股东王柏兴手中收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权,正式进军光伏领域,形成晶体硅太阳能电池、组件及电站建设的运营模式。

2016年公司电池片产能1.75GW,产能利用率为86%;组件产能2.2GW,产能利用率为77%。取得光伏电站建设指标并开工建设超过500MW。2016年中利集团光伏业务实现销售收入45.85亿元,较2011年增长了6.03倍,实力也不容小视。

截至2017年6月末,中利集团已经和49个贫困县签订了包县脱贫协议,开工建设18个县,中利科技耗资4亿多元的腾晖泰国600MW光伏组件生产项目也已近完工。依此来看,中利集团光伏收入未来仍有较大的增长空间。

10、太阳能

央企背景,实力惊人

公司前身为桐君阁,2015年央企巨头中国节能通过资产重组方式入主桐君阁,2016年更为名太阳能。公司是国内最早的专注于兆瓦级太阳能光伏发电的企业之一,目前主要从事太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。

现在太阳能在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、安徽等十多个省市有光伏电站项目,电站总装机规模超过3.6GW。太阳能电池和组件生产线实际产能可以达到600兆瓦。2016年实现收入43.33亿元,位列榜单20位,实力不容小视。

11、爱康科技

并购下的进击之道

爱康科技发迹于江苏江阴,2011年7月登陆深交所,公司是高新技术企业,主营业务初为光伏太阳能配件的研发设计、生产和销售,产品主要包括太阳能边框、EVA胶膜以及安装支架,2011年借助收购青海蓓翔光伏电厂的契机进军光伏发电运营业务,2016年再次耗资9亿多元收购太阳能组件生产商爱康光电。

其太阳能电池铝边框连续多年占据全球市场份额首位。2016年爱康科技实现营业收入39.05亿元,是9年前的10.34倍,其并购之道颇有成效。

截至2017年6月末,爱康科技累计运维的并网光伏电站约1.2GW。据悉,爱康科技已启动PERC等技改项目,预计年底能够形成400MW的高效电池产出。同时,同时,公司投建的赣州爱康光电300MW组件新增产能在6月份开始爬坡量产,爱康科技已具备1GW产能。“中国正迎来全面参与的‘绿金时代’,谁在绿金时代里领航,谁就必然成为新一任创造者与规划者。”从爱康科技掌门人邹承慧这句话中,其野心可窥见一斑。

12、福斯特

电池胶膜龙头再战下游电站

身处浙江临安的福斯特成立于2003年,于2014年8月成功登陆上交所。公司是一家专业从事光伏封装材料研发与生产的省级高新技术企业,主营业务为EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板等产品的研发、生产和销售。

公司是全球光伏封装材料EVA太阳能电池胶膜和PO胶膜的龙头企业。2016年,福斯特共计销售EVA胶膜4.67亿平米,折算装机容量达35GW,创历史新高。如今,福斯特EVA胶膜产能达4.54亿平米。

此外,福斯特也开始涉足光伏电站业务,其全资子公司浙江福斯特新能源开发有限公司开展光伏电站及分布式发电系统业务。2016年福斯特实现收入37.17亿元,较上市之初2014年增长了60.70%。具有“护城河”的福斯特在未来竞争中有较大优势,如今涉足下游电站,业绩可期。

13、北控清洁能源集团

国企入局,光伏发电新添重量玩家

公司前身为金彩控股,2015年北控集团注入资产成功入主,目前公司主要从事光伏电站投资、开发机运营以及光伏发电相关业务。截至2017年6月末,公司持有及联合开发的集中式光伏发电站项目共有46个,总容量约2000兆瓦,覆盖中国11个省份及2个自治区。

北控集团入住后,公司提交了一份不错的成绩单。2016年北控清洁能源集团实现收入24.34亿元,位列黑鹰光伏榜单26位。如今,北控清洁能源集团在分布式光伏领域颇有建树。截至2017年6月30日,公司通过自主开发、联合开发及收购等形式实现并网及在建分布式光伏电站约400兆瓦。其中,持有已并网分布式光伏电站装机容量约100兆瓦,主要分布于江苏、河南、山东、安徽等省份。

此外,公司中标4个光伏领跑者基地项目,共计300兆瓦,位列2016年行业年度前三。

14、南玻A

全产业链连落数子,业绩可期

长于深圳的南玻A,1993年就已登陆A股。如今公司已深耕光伏领域多年,尤其是2015 年,公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司(主营业务为投资开发太阳能光伏电站),将太阳能产业延伸至终端应用领域。如今在太阳能光伏领域打造一条涵盖高纯多晶硅材料、硅片、电池片及组件、光伏电站工程设计和建设的完整产业链。

目前公司高纯多晶硅产量为8000吨/年,硅片产品产量为1.5GW/年,电池片产量为0.75GW/年,组件产量为0.15GW/年。公司通过进一步实施挖潜扩改项目,对现有的多晶硅生产线进行技术改造,拟将多晶硅总产量提升至9000吨/年以上。2016年南玻A光伏业务实现收入23.2亿元,是十年前的13.73倍。其全产业链打发已见成效。

另外,据黑鹰光伏了解,截至6月末,南玻A共有8个光伏在建项目,期末账面余额为5.02亿元。其中,预计总投资19.8亿元、6.97亿元的“宜昌南玻700MW硅片扩产项目”和“东莞光伏200MW太阳能电池扩产项目”工程进度已近100%;预计总投资额10.73亿元的“宜昌硅材料1GW硅片项目”工程进度完成65%;预计总投资6.98亿元的“宜昌多晶硅5000吨电子级多晶硅项目”工程进度完成35%……

15、东旭蓝天

实力强悍的搅局者

公司前身为宝安地产,2015年东旭集团成为该公司控股股东,公司借此时机进军光伏领域,2016年为大举进击光伏领域开局之年。2016年6月公司完成了95亿非公开发行工作,用于投资17个光伏电站项目,装机容量约为1.15GW。

财报显示:截止2016年末东旭蓝天已有800MW的光伏电站启动建设,已完成超过3GW光伏电站项目的开发备案,项目分布在全国多个省份,类型包括地面集中式光伏电站、地面分布式光伏电站、屋顶分布式等。初登资本市场的东旭蓝天2016年交出了一份靓丽的成绩单。2016年实现收入21.89亿元,位于黑鹰光伏榜单第二十八位。

2017年下半年又启动了第二次非公开发行股份,募集资金48.5亿元,全部用于光伏电站的建设。截至6月末,东旭蓝天共有23个光伏发电项目,其中分布式发电项目11个、光伏电站项目9个。来势汹汹的东旭蓝天,可能会在下游光伏电站领域引发光伏领域“鲶鱼效应”,未来值得期待。

16、横店东磁

跨界巨头的新打法

横店东磁生于浙江东阳,于2006年登陆A股,是全国磁性行业的龙头企业,也是目前全球最大的永磁铁氧体生产企业、全球最大的软磁材料制造企业。2010年期耗资十多亿元切入光伏领域,如今光伏产品收入占整体营收规模近50%。目前旗下光伏产品主要有太阳能电池片、太阳能电池组件等产品。

目前,横店东磁在太阳能光伏产业拥有年产300MW硅片、1500MW电池片、800MW组件的生产能力,是国内太阳能光伏产业后起之秀,单晶硅电池片的领跑者。横店东磁技术实力也不容小视。目前公司常规工艺路线的单晶电池片转化率可以达到20.3%;上半年PERC电池顺利实现量产,转换效率突破21.3%。如今横店东磁光伏业务收入实现4连增,2016年公司光伏业务收入20.77亿元,位列黑鹰光伏榜单30位。

17、森源电气

跨界新兵打造光伏时速

成立于2000年的森源电气,生于河南长葛,在2010年成功在A股上市。森源电气是电力系统集成供应商,2013年通过收购郑州森源新能源科技有限公司,实质性进入光伏发电领域,自此公司还是新能源发电项目EPC总承包商,其主营业务包括新能源发电场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等。近几年,森源电气光伏业务收入增速惊人,2016年其光伏业务收入约为20.49亿元,是2013年的11.91倍。2016年公司非公开发行股票募集资金21.6亿元,为公司补充了弹药库,未来业绩值得期待。

18、珈伟股份

收购超车

成立于1993年的珈伟股份,生于广东深圳,公司于2012年4月登陆A股。公司原光伏产品主要是组件,2015年耗资18亿元收购华源新能源后,快速切入光伏太阳能电站业务领域,已具备光伏电站EPC业务资质、专业能力、经营经验和光伏电站投资经营业务能力。据珈伟股份介绍,华源新能源拥有超过1GW光伏电站EPC建设施工经验。

2016年,珈伟股份再下一城,完成了对国源电力的收购,使公司新增了100兆瓦的优质电站,并表完成后,加上华源新能源和上海珈伟持有的220兆瓦光伏电站。2016年珈伟股份光伏收入为19.5亿元,是2011年的54.17倍,珈伟股份并购打法,效果极为显著。截至6月末,目前公司持有电站364兆瓦,此外还有100多兆瓦多个光伏电站项目在建设中。

19、中来股份的持续扩张术

中来股份,2008年生于江苏常熟,于2014年8月登陆创业板。以太阳能电池背膜起家的中来股份,正在打造三大业务板块:背膜业务、高效电池业务、光伏应用系统业务。

据悉,中来股份已经成为全球最大的太阳能电池背膜供应商,市场占有率位居全球第一。上市以来,中来股份进入快车道,收入增速惊人。2015年、2016年中来股份收入增幅分别达54.24%和89.05%,2017年上半年收入为15.71亿元,是2016年全年收入的1.13倍,增幅高达158.80%。

但公司并未固步自封,其预计总投资16.58亿元“泰州中来公司年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”,工程进度为53.62%,项目一旦建成投产后,公司将成为全球最大的N型单晶双面电池规模化生产企业;

此外,中来股份公司还投资设立了中来光电科技(衢州)有限公司,投资建设年产10GW N型单晶IBC双面太阳能电池生产基地。据媒体报道,该项目计划投资总额200亿元,项目全部建成后,可实现年产值300亿元,年利税约30亿元,一期项目3GW,将在2017年底前开工建设,投资约60亿元,一期项目计划开工后18个月内建设完成。

中来股份疯狂扩张的底气在于公司在高效电池产品上具有明显的技术优势,目前公司N型双面单晶电池正面效率达到21.35,背面效率达到19%,也通过了权威评测机构TUV莱茵产品认证。

此时,中来股份最大的考验是持续巨额融资能力。截至2017年6月末,中来股份账面货币资金仅有4.66亿元,短期借款5.46亿元,资产负债率高达72.65%。好在其非公开发行股票募集13.67亿元的计划获得了证监会审核通过。上述中来股份几大项目若是均能按时完工,未来中来股份可能会出现新的业绩爆点。

20、亚玛顿

多箭齐发,业绩可期

生于江苏常州的亚玛顿,2011年10月成功登陆深交所,公司主营产品用于光伏电池组件所需封装材料的太阳能光伏减反玻璃、超薄双玻组件和自建光伏电站。迄今为止,亚玛顿太阳能光伏减反玻璃已累计实现产销5亿平方米,可实现装机容量80GW。2016年亚玛顿光伏产品实现收入13.31亿元,是上市之初的2.31倍。

今年亚玛顿在光伏领域连落数子;截至6月末,自建光伏电站总容量约为318.44MW,同时公司还有200多MW光伏电站项目在建设中。今年4月,公司拟通过非公开发行股票方式募集9.56亿元资金,用于投资90MW地面光伏发电项目以及新建1GW智能化超薄双玻组件项目。

21、京运通

30亿重金布局上游

京运通成立于2002年,于2011年8月登陆上交所。公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一,是目前国内少数能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。2016年京运通光伏收入10.7亿元,位列黑鹰光伏榜单41位。

截至6月末,公司光伏及风力发电累计装机容量为1.06GW,具有一定规模。同时,京运通共有19个光伏在建项目,账面期末余额为6.49亿元。19个光伏项目中11个为分布式发电项目、4个集中式发电项目。

同时,公司正在乌海市建设设计产能达到5GW/年的以高效太阳能级多晶硅及单晶硅材料为主的产业园区,计划在年底实现大部分产能。据媒体报道,该项目6月13日举行了开工奠基仪式,总投资约30亿元。此项目可能成为京运通未来业绩爆点,值得期待。

22、博威合金

15亿元重金进击光伏

成立于1993年的博威合金,生于浙江宁波,2011年1月登陆上交所。原主营产品仅为合金材料,2016年,其以15亿元的价格将博威集团(博威合金控股股东)等持有的宁波康奈特国际贸易有限公司收入囊中,康耐特主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售。

现在公司已经具备660MW的电池片和组件一体化的生产能力,公司72片单晶PERC组件功率可达355W,多晶PERC组件功率可达335W。2016年其光伏业务实现收入11.06亿元,位于黑鹰光伏榜单40位。

23、特锐德

新贵落子EPC光伏电站

特锐德成立于2004年3月16日,于2009年10月成功上市,成为创业板第一股。特锐德是中德合资的股份制企业,是中国最大的箱变研发生产基地,成为细分行业龙头企业和国内箱式电力设备制造业的领军企业。在传统制造业务板块的主要产品有:110kV城市中心模块化智能箱式变电站、光伏箱式变电站、风电箱变等。

2015年以融资租赁销售业务模式实施“光伏发电项目EPC总承包合同”项目,进行光伏电站开发建设,该项目为用户提供新的融资渠道,加快了公司业务及“太阳能光伏一体化箱变”等产品的推广。2016年特锐德EPC光伏电站业务实现收入12.74亿元,同比增长了159.14%,增长颇为迅速。

24、拓日新能

重点布局分布式发电

成立于2002年的拓日新能,生于深圳,2008年2月正式登陆深交所,是首家登陆国内资本市场的纯太阳能企业。公司是一家集太阳能硅片、电池组件以及应用品生产和销售、太阳能电站开发、建设和运营于一体的系能源综合企业。

目前公司能自主设计和制造100%的非晶硅太阳电池生产线设备和80%的晶体硅太阳电池生产线设备。截至6月末,公司自持的已并网光伏电站260MW,同时,公司与央企、国企联合中标的70MW电站项目也完成建设并顺利并网,此外,公司EPC业务也有较快增长。2016年拓日新能光伏业务收入创历史新高,为11.42亿元,是上市之初的5.57倍。2017年,拓日新能重金布局下游光伏发电。

25、晶盛机电

专注的光伏装备龙头

晶盛机电成立于2006年,生于浙江绍兴,公司在2012年登陆A股。公司是一家专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等新兴产业。

2016年晶盛机电通过非公开发行募集资金13.2亿元,截至6月末,晶盛机电预计投资总额5亿元、1.6亿元的“年产2500万MM 蓝宝石晶棒生产项目”和“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”项目进度分别为88.05%和90.87%。另据了解,截至6月末,公司已签订和中标未签的重大订单超过30亿元。

26、林洋能源

手握重金的光伏新贵

成立于1995年的林洋能源,生于江苏启东,公司在2011年7月成功登陆上交所。2014年林洋能源涉足光伏领域,主营业务为分布式及集中式光伏电站的开发、建设、投资运营;N型高效单晶双面光伏电池、组件的研发、制造及销售。

截至2017年6月末,林洋能源在设计、在建及运营的光伏电站装机容量超过1.5GW,已经成为公司主要利润增长点。同时,公司还分别与中广核新能源投资(深圳)有限公司安徽分公司、ENGIE中国投资简易股份有限公司签订了三年1GW和三年500MW的战略合作协议。

目前林洋能源有很大的资金优势。2015年、2016年相继完成两次非公开发行股票,共募集资金46亿元。截至6月末,林洋能源账面货币资金为23.64亿元,短期借款为9.17亿元。2016年公司又启动公开发行可转换债,拟募集资金不超过30亿元,目前已取得证监会同意的批复。在陆永华这个传奇舵手的掌控下,林洋能源在光伏领域布局值得期待。

27、天华阳光

光伏电站项目储备充足

天华阳光是一家从事光伏电站的开发、管理和运营维护服务等主要业务的全球性独立电力生产商。2014年11月13日在美国纳斯达克上市。官网显示:公司开发、建设光伏电站项目超过600兆瓦,储备项目超过4.7GW。2016年天华阳光实现营业收入6593万美元,同比增长了39.80%。拥有充足项目储备的天华阳光未来值得期待。

十年,我们发现还有5大光伏玩家如今虽仍活跃在资本市场上,却身陷各种“折腾”和危机之中,每个都有自己的故事,且耐人寻味。

1、昱辉阳光

一门三兄弟,两种人生路

成立于2005年的昱辉阳光,生于浙江嘉善,是一家提供绿色能源技术及解决方案的服务商,于2008年在纽约证券交易所上市,融资1.3亿美元,并于当年6月成功实现增发,融资1.85亿美元。登陆纽交所后,昱辉阳光曾有高光表现,2012年其实现营业收入、净利润12.05亿美元和1.69亿美元,分别同比增长了136.20%和335.03%。

可好景不长,昱辉阳光扣非后归属母公司股东的净利润已经连续5年(2012年-2016年)亏损,累计亏损达5.95亿美元。另外,截至2016年6月末,昱辉阳光资产负债率更是高达98.72%,其“短期借贷及长期借贷到期部分”为6.71亿美元,而公司“现金及现金等价物”仅为0.29亿美元,其已有现金流之危。

6月份,昱辉阳光公告称,董事长兼CEO李仙寿拟收购公司太阳能产业各个区段与LED制造业务,将昱辉阳光私有化。外界揣测,昱辉阳光可能回到中国A股上市。问题是,即便回归A股也需要时间,在这之前,昱辉阳光能否扭转乾坤,化险为夷?

2001年,李仙寿离开了工作10个年头的玉环县文化局“下海”创业,开始主营太阳能电池组件的生产和销售、太阳能电源系统。到了2005年,李仙寿和三个创业伙伴怀揣着掘金梦想和150万美金到嘉善姚庄这个小镇,成立了昱辉阳光。

短短一年时间,昱辉阳光的产能在2006年迅速从零增长到648吨、3200万张硅片,年产能达到80兆瓦。产品一半供应国内,另一半供应美国、韩国等海外市场。公司当年总值超过几个亿,毛利润率高达40%。

李仙寿在其他行业先后创业打拼的两个弟弟李仙华和李仙德。李仙寿告诉他们:“在太阳能光伏产业界,有个说法叫‘拥硅为王’。只要生产出硅片,就不愁没有市场。”受大哥鼓励,2006年李仙华、李仙德变卖了各自的所有资产,投资1000万元成立了德晟太阳能有限责任公司,为昱辉阳光做配套。随后李仙德、李先华创立了晶科能源,分别担任董事长、总经理。如今这一门三兄弟,如今境地却大不相同。看着晶科能源强势崛起,昱辉阳光却显得愈发没落。

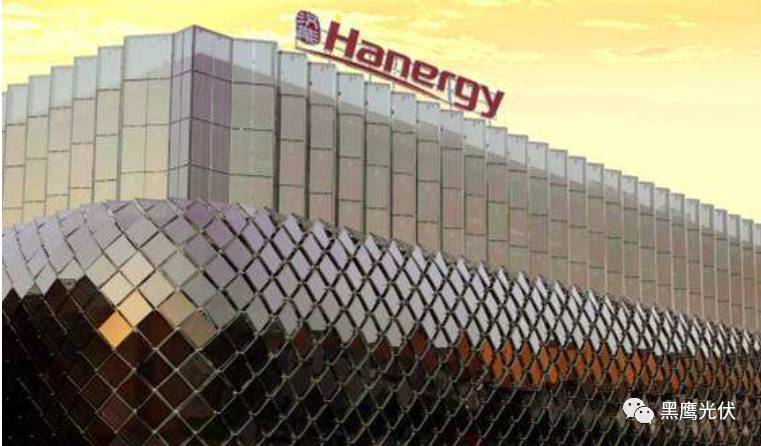

2、 汉能薄膜发电

与监管层对弈、前途待解

公司前身为铂阳太阳能,2009年被汉能借壳上市,主要从事薄膜发电组件制造用设备及整线生产线等业务。汉能薄膜发电实际控制人为李河君,67年生于广东河源,借助汉能薄膜发电之势,李河君2014年、2015年分别以870亿和1655亿人民币的个人财富两次蝉联《新财富》中国大陆首富。

不过,2015年7月至今,其被香港证监会勒令强制停牌了20多个月。香港证监会指出,汉能薄发发电依赖向其关联方汉能控股及其脸书公司,销售太阳能电池板生产系统,作为主要收入来源,但李河君等被告共5人没有对这种业务模式提出质疑,也没有对关联方财务状况和应收账款可回收性进行适当评估,存在失职。

2015年,汉能薄膜发电营业收入就巨降62.62%至36亿元(2015年收入增幅为192.52%,收入为96.30亿元),净利润为-122.34亿元,同比下降了481.86%。

2017年1月,香港证监会公布了汉能薄膜发电复牌的两大必要条件,其中一项就是要求取消创始人李河君在内的5位董事在香港公司担任董事或直接、间接参与管理的资格……9月4日下午,香港法院判决禁止汉能创始人李河君在香港出任公司董事,期限8年。这对汉能薄膜发电未来将产生怎样的影响,目前还不好说,我们唯有静观其变。

3、海润光伏

连年巨亏有“暂停上市”之危

公司前身为江苏申龙,2011年底被海润光伏借壳,主营业务变更为组件、电池片的高端研发、生产和销售以及太阳能电站的投资及运营。当时海润光伏领航人乃中国光伏教父级人物杨怀进。

初登资本市场的杨怀进及其掌舵的海润光伏却有些“生不逢时”。2011年—2014年,由于受国内外产业环境低迷以及欧盟双反、产能过剩和全球光伏补贴削减等因素的影响,整个行业一度处于低迷状态,光伏企业普遍陷入困境,这段时间堪称光伏最黑暗时代。

“天灾人祸”导致2012年-2014年,海润光伏连续三年巨亏,三年合计亏损12.64亿元。这或许是创始人杨怀进黯然隐退的原因之一。据公开资料:2015年12月28日,海润光伏董事长杨怀进辞职,不再担任公司董事长、董事职务,同时辞去董事会专门委员会所有职务。此外,杨怀进也将不再担任公司董事和高级管理人员职务。

然而,失去杨怀进的海润光伏更是不堪,2016年收入利润双双剧降,当年就巨亏11.83亿元,2017年上半年再度亏损5.03亿元。下半年若不能扭转乾坤,已经被*ST的海润光伏恐有“暂停上市”之危。

有意思的是,2017年2月17日,证监会对两年前众所周知的“高送转”风波有了最终决定:对杨怀进采取5年市场禁入措施,自宣布决定之日起,在禁入期间内,不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。杨对海润之功过得失,恐怕只有核心内部人才能评判。

4、亿晶光电

6年两易其主,前途难测

公司前身为海通集团,2011年亿晶光电以资产置换方式借壳上市,目前亿晶光电是一家专业从事光伏发电产品的研发、生产和销售的高新技术企业,集晶棒拉制、硅片切割、电池制备、组件封装和光伏发电系统为一体,具有年产单(多)晶太阳能电池组件1000MW的生产能力。

目前公司已具备700MW的PERC电池生产线,力争通过产线升级改造与技术进步,在2018年一季度达到1.2GW的PERC高效电池产能。目前公司高效单晶电池量产平均转换效率可达21.4%,高效多晶电池量产平均转换效率可达18.5%,并已经成功量产功率超过300MW的高效单晶组件(60片)。

财报显示:2017年亿晶

评论