作者:陶魏斌

人类文化一直流动不休。但这种流动究竟是完全随机,或者其实有个整体模式?换句话说,历史有个大方向吗?

这是尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中提出的一个令人深思的问题。

这几天,被称为中国“新四大发明”的“高铁、网购、支付宝、共享单车”集体来到了英国,先后走进牛津、剑桥、帝国理工三大高校,受到英国主流社会的高度认可。

英国学者李约瑟曾经有过著名的“李约瑟之问”:从公元1世纪到公元15世纪的漫长岁月中,中国人在应用自然知识满足人的需要方面,曾经胜过欧洲人,那么为什么近代科学革命没有在中国发生呢?

“李约瑟之问”曾经引发国内外学术界对中国近代科学技术落后原因的广泛探讨。这一次“新四大发明”来到李约瑟的母校剑桥大学,从某种意义上来说,这就像是隔空回应“李约瑟之问”。

历史有个大方向吗?从中华文明史上的“四大发明”,到80多年前的“李约瑟之问”,到如今“新四大发明”走向国际主流社会,这中间的联系似乎正在印证历史的某一种方向。

1、

1928年11月6日,一个来自的东方的青年在航行到中国海上的时候,遥望着远方那片凝重的土地,回望着那方梦的温床,轻轻地写道:“轻轻地我走了,正如我轻轻地来……我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”

很多的中国人是从徐志摩的这首诗里,对这所英国最著名的高校有了好感。但事实上,让这所英语世界中第二古老的大学长盛不衰的原因是,这里有着浓郁的学术和科研气息——剑桥大学已经走出了97位诺贝尔奖获得者。

“中国通”李约瑟是在1917年的10月来到剑桥大学的,而巧合的是,就在100年后,代表中国科技成果的“新四大发明”,走进了包括剑桥大学在内的英国著名高校。

根据李约瑟观察,16世纪之前的中国是世界上科技最先进的国家,中国人在公元868年印刷出了第一本表明出版日期的图书;在公元1088年发明了“磁力导向”的指南针;管仲对月亮周期的潮汐现象与亚里士多德的观察完全一致。可是为什么在最近的数百年里,中国的科技会停滞不前,以至于成了一个备受欺辱的衰老帝国?

很多人都给“李约瑟之问”提供过答案,包括历史学家和科学工作者,但更多的人只是怀有某种深深的遗憾——历史突然在某个阶段不再宠爱这个东方古国了?

“当我们用卫星的高度去俯瞰历史,你会发现,几十年甚至几百年的历史都仅仅只是微不足道的小插曲。”尤瓦尔·赫拉利的历史观让他的这本《人类简史》,成为最近几年最为畅销的人文社科类图书。

历史似乎从来不曾走远。李约瑟这位当年的“中国通”一定想象不到今天这样一幅画面——高铁、网购、移动支付、共享单车,正在成为中国向全世界输出。

这些被形容为中国“新四大发明”的事物,不仅让世界见证了中国因科技领域改革红利逐步释放所产生的惊人变化,也让中国在新一轮技术革命中重返世界舞台的中心。

这样难改“新四大发明”此次的英国伦敦之行,受到当地主流社会的持续追捧——活动的门票在当地“一票难求”。

2、

1842年,中国猛然间被打了个措手不及,后来不得不签署条约,同意西方的要求。随后这个国家开始了令人惋惜的积弱多灾的历史。

不过,拿破仑说过一句非常有名的话,“中国就象一头沉睡的雄狮,一旦他醒来,全世界都将震惊。”

伦敦,这个第二次工业革命的发源地,现在正在打开门迎接来自东方的代表新的科技浪潮的“新四大发明”。

现代经济之所以能长驱直入地顺利成长,除了人们愿意相信未来,并持续不断地把跟多的资源投入到生产中去之外,最为重要的,无疑是科技的诞生。

在公元1500年,人类还局限在地面。虽然可以盖起高塔、爬上高山,但天空仍然是专属于飞鸟、天使和神的领域。120年后,英国人弗朗西斯·培根发表了《新工具》的科学宣言,第一次向民众提出了“知识就是力量”的观念。

人们将信将疑,直到1700年,英国的矿井里开始回荡着一种奇特的噪音,从此工业革命进击的号角被吹响。

但显然,那时候的中国还是一头睡狮。

1876年,美国庆祝独立100周年的时候,在费城举办国际博览会,有37个国家参展,当时清政府也派出了展览团。在这次博览会上,英国展出最新的蒸汽机车,美国展出大功率电动机和发电机,德国展出加工枪炮的精密机床,中国展出的是纯银打制的27套件耳挖勺和小脚绣花鞋。

再后来,这个东方古国的遭遇被总结成一句话:落后就要挨打。

所幸的是,就像这次“新四大发明”在伦敦刮起的中国旋风一样,历史重新给了这个国家机会。500年来,世界科技、经济、文明的中心几度迁移,但科技创新这个主轴一直在旋转、在发力,支撑着经济发展,引导着社会走向。

《华尔街日报》评论:中国曾经以廉价劳动力闻名于世,现在它有了其他东西来贡献给世界——创新。中国“智造”的结晶,犹如一张张名片,让中国重新找到了全球发展中的坐标,也让世界重新定位了经济版图中的崭新中国。

显然,当一个文明古国把创新作为发展理念之首,把科技创新放在全面创新的核心位置;当一个工业革命的后来者想要奋勇踏上新科技革命的列车,久久为功,从跟跑到并跑到引领的时候,便会有高科技支撑的标志性产品服务出现。

如果说曾经历史上的很多科技进步,更多的是应用在生产上,比如蒸汽机的发明之于纺织行业,而现在中国“新四大发明”,一个显著的特征是,给人们带去更多生活的便捷,而这背后则是科技的力量。

正如蚂蚁金服副总裁彭翼捷在伦敦的论坛活动中阐述的那样,金融可以给世界带来更多平等的机会,科技则是实现普惠金融的最佳动力。全球化更像一个生态技术能让人更好地在一起为了同一个理想工作。

“以支付宝为代表的中国移动支付,让全球生产者、经营者和消费者,超越地缘限制在这张无形的网上更轻松交易、更便捷生活。”

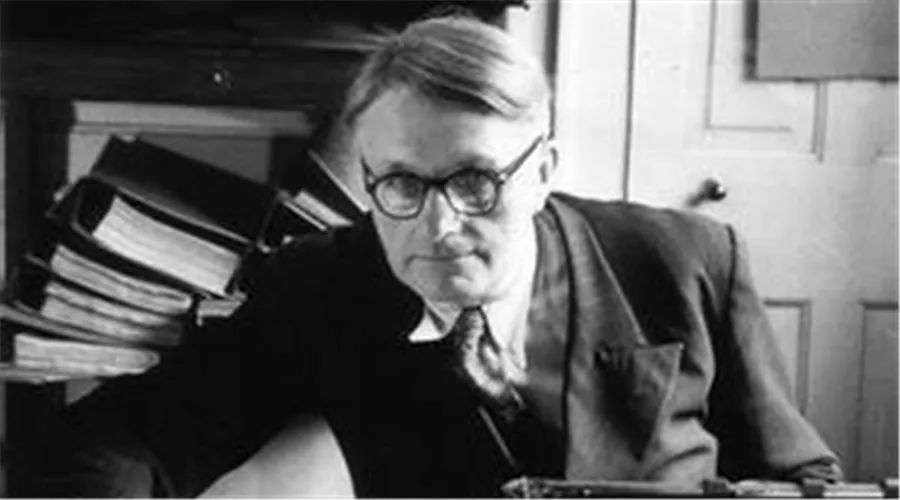

(图说:蚂蚁金服副总裁彭翼捷在剑桥大学分享中国创新)

这不是一句空话。作为世界上首个发明并使用纸币的国家,中国正引领全球支付体系迈入新时代。曾经的“出行在外,腰包必带”变成了“手机在手,天下我有”。

从欧洲的机场免税店到日本药妆店,支付宝已覆盖70多个国家和地区的数十万商家。英国《金融时报》在对比了中美两国市场研究机构的数据之后发现,2016年中国移动支付的市场规模已经接近于美国的50倍。

3、

亨利·基辛格是为数不多的影响了中国政治历史进程的几个西方人之一,2015年,他出版了《世界秩序》一书。

在这本书中,基辛格写到:

21世纪中国的“崛起”并非新生事物,而是历史的重现。与过去不同的是,中国重回世界舞台中心,既是作为一个古老文明的传承者,也是作为依照威斯特伐利亚模式行事的现代大国。它既保持了君临“天下”的传统理念,也通过技术治国追求现代化,并在20世纪为寻求两者的融合经历了剧烈动荡。

你不得不叹服这位老人的见地——这绝非是对中国的泛泛而谈的客套话。事实上,这些年中国向世界展现的实力,也印证了基辛格的判断。

“这些年由于中国经济崛起,我们英国人对中国的好奇心越来越大,而这次来的,又都是中国企业中的佼佼者,所以,这些论坛场场爆满。”“新四大发明”伦敦行就是一个缩影,主办方总是发愁会场的门票问题。

中国顶级企业组队抵英,引起了英国当地民众的强烈关注,论坛门票在英国各大高校被疯抢一空,同时还吸引到了众多政要、学者、相关领域专家、企业高管到场。

以牛津、剑桥为首的数家英国名校向中国“新四大发明”代表企业抛出橄榄枝,这显然不是一种简单的巧合,这是英国主流社会、殿堂级学府对中国创新力量的欢迎与认可。

《彭博商业周刊》的一篇评论称,中国已不再满足于扮演创新的“跟跑者”角色。事实上,中国公司在技术产品和商业模式方面正在引领全球趋势,特别是在超级计算机、智慧交通、数字支付等领域。

从基础建设到消费方式,从商业理念到经济业态,“新四大发明”折射出“中国式”创新的澎湃动能。

在“走出去”成为企业主旋律话题的当下,“新四大发明”的梦之旅,正在构造一种更新的模式,以阿里巴巴、蚂蚁金服为代表的中国创新企业,正在通过以人为本的科技力量改变着国人的生活和影响世界。

评论