在以往的陶瓷讲堂中舍爷介绍过很多跟茶有关的古代陶瓷器物,例如建盏、盏托等。这些器物也是大家比较熟悉的种类了,然而还有一种器皿,似乎难登大雅之堂,一直以来被人们认为只是一种卫生用具,殊不知,她也和茶有着某种关联,这就是“渣斗”。

有关“渣斗”一词的记载,目前已知最早的见于明朝《益部谈资》卷上:“诸葛鼓,乃铜铸者,其形圆,上宽而中束,下则敞口大约若今渣斗之倒置也……”

民国许之衡所著《饮流斋说瓷》也有如下介绍:“觚之小者曰渣斗,明制已有之……渣斗之小者,则入于漱具之属,非清供品矣。”此说法也可以作为佐证。

明正德 青花戏珠云龙纹渣斗

许之衡对渣斗造型进行了描述:“觚之小者曰渣斗”,也就是说渣斗的造型和瓷器中的花觚或商周青铜酒器中的觚极为类似,只是略小罢了。但他所指仅为明清时期的渣斗形态,其实,渣斗作为一种明确的器物类型并不是在明代才开始出现的,可以追溯至唐代中晚期。

清乾隆 窑变红釉花觚

渣斗近年在拍卖场上也有不错的成绩,在2014年香港苏富比春季拍卖会上,一件明宣德青花“江崖海水”图渣斗,拍出了人民币1330万的天价。

拍出了1330万的“天价”渣斗

在渣斗出现后的很长一段时间内,一直没有“渣斗”这一叫法,而是叫做“唾壶”。

唾壶名称的最早记载见于《宋书》卷三十九《百官上》中引用的一段话:“汉西京无员多至数十人,入侍禁中,分掌乘舆服物,下至亵器虎子之属。武帝世孔安国为侍中,以其儒者特听掌御唾壶,朝士荣之……”。孔安国是西汉武帝时期的儒家学者,从中我们可以得知,唾壶作为专门器物在汉武帝时已经出现。

图:动脉影

唾壶的叫法延续了很久,即便是在渣斗流行的唐晚,唾壶的叫法仍然在延续。《旧唐书·弟朗传》:“初,大和末风俗稍奢……帝曰:此事亦难户晓,但去其泰甚,自以俭德化之。……如今奢靡岂复贵之?料今富家往往皆有。左卫副使张元昌便用金唾壶,昨因李训已诛之矣……”

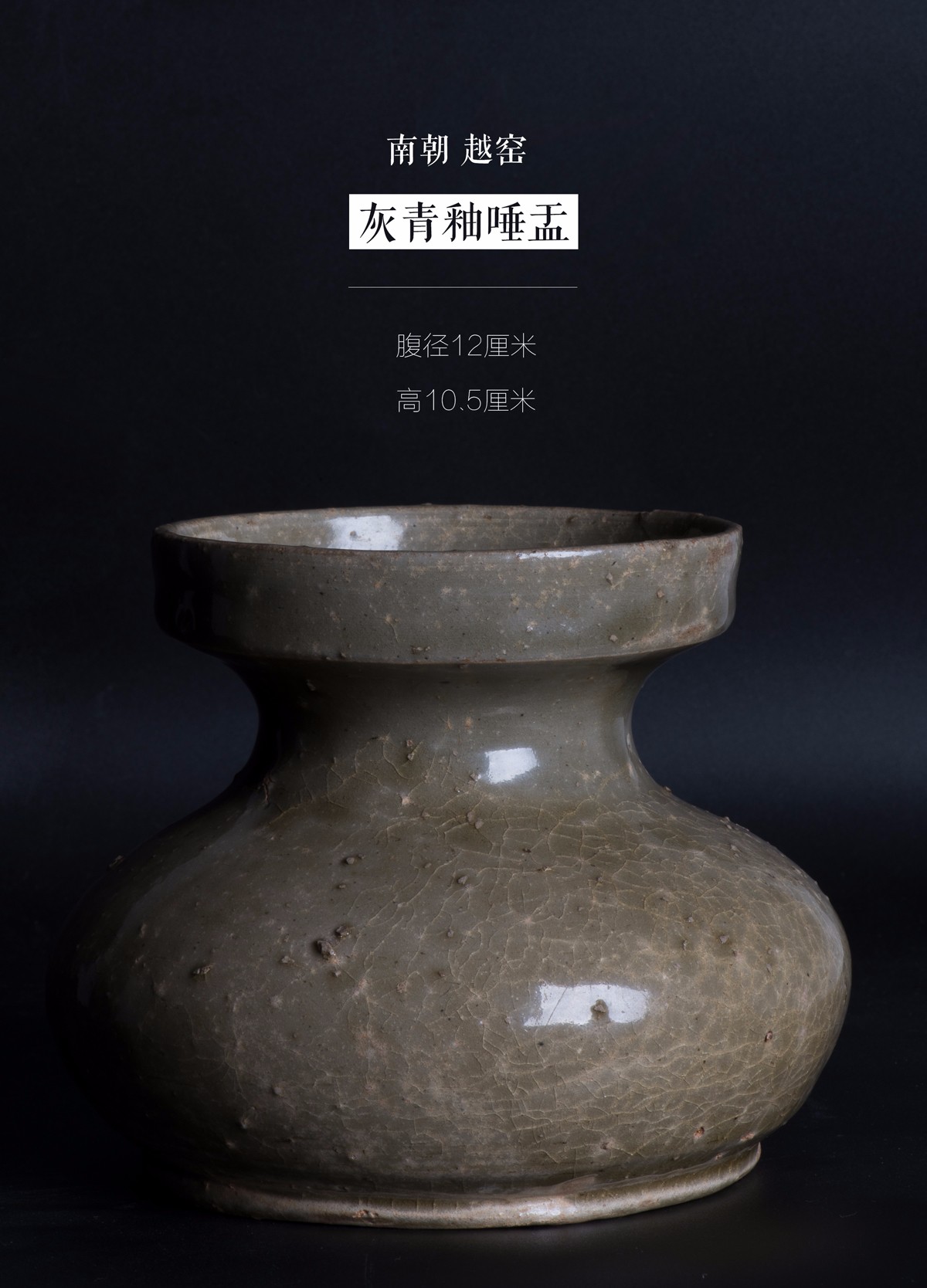

了如三舍藏 南朝 越窑灰青釉唾盂

大和(827—835年)是唐文宗李昂的年号,唾壶的叫法在此时依然流行,而根据考古发掘来看,早期所说的唾壶在唐中期以后就消失了。

这也造成了一种概念的混淆,渣斗就是唾壶的演化物,唾壶是渣斗的前身,两者的功能也应相同。这种说法缺乏根据,也极为不妥。只有合理分析两者的异同,才能得出更准确的结论,从而探究渣斗的延伸功能。

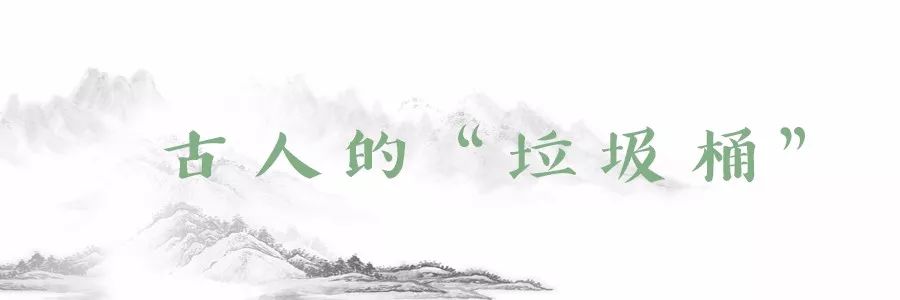

上文所讲,唾壶的记载可推至汉武帝时期,而最早的唾壶实物则出自汝阴侯墓。汝阴侯原名夏侯婴,是汉高祖刘邦的发小,卒于汉文帝十五年(公元前165年)。在他的墓中出土一件漆器,该器呈大碗形,有盖,器底刻铭文:“女阴侯唾器六年女阴库工延造”。

汝阴侯墓出土漆器“唾器”示意图

这件漆器指明为“唾器”,并伴随其他饮食器皿耳杯、盘、杯、匜等一同出土,为该器物的功能提供了线索——一种宴饮时所用的清洁口腔或吐口水的卫生用具。

在成熟瓷器发明后,这种卫生用具除了漆器、金银器等材质外,自然也出现了很多陶瓷制品。

《晋书·王敦传》:“……敦益不能平,于是嫌隙始构矣。每酒后辄咏魏武帝乐府歌曰:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”以如意打唾壶为节,壶边尽缺……”

这段文献明确了唾壶出现的场合——酒席之上,“壶边尽缺”也说明文中所指的唾壶应为瓷制,想必是用于盛放食物残渣或漱口水之类的器皿。

最早有确切纪年的陶瓷唾壶为江苏“永安三年”三国墓出土。该器物盘口、斜肩、扁圆腹、圈足外撇,是早期陶瓷唾壶的典型代表,这种造型的唾壶一直延续到东晋初期。

西晋青釉印花唾壶

随着生活习惯和饮食习俗的变化,陶瓷唾壶的造型也发生了变化。东晋以后流行一种盘口、束颈、圆鼓腹、平底的造型。典型代表为湖北何田埠东晋墓出土的青瓷唾壶。

湖北青瓷唾壶图

南北朝开始,唾壶的造型又发生了变化,较前代颈部加长,溜肩,腹部下垂呈扁圆状,饼形足代替圈足。

南朝 青釉划花莲瓣纹唾壶 浙江温州南朝墓出土

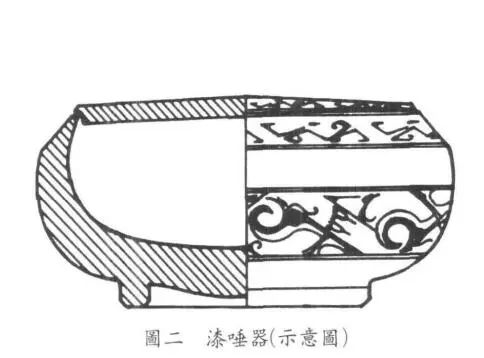

隋代唾壶的变化主要集中在盘口处,盘口进一步加深,且上端微外撇,可以平稳的将盖子扣入其中。这种唾壶的形制延续到唐中期,此后,早期唾壶就退出历史舞台了。

故宫博物院藏 隋青釉印花带盖唾壶

目前的考古发掘及文献资料证明,早期的唾壶在唐中期后消失,取而代之的便是渣斗。但不能说明渣斗直接由唾壶演变而来,因为两者在造型上有很大区别,渣斗通常上部为敞口的碗状,下部呈圆鼓腹的罐状,而且上下部分的连接处呈一个直径较小的圆孔(称为内颈)。

唐代越窑青瓷渣斗图

从渣斗的这种造型特征和出土物来看,其成型方法有两种:一种是直接拉坯成型,上部碗状的敞口和底部罐状腹整体相连;第二种是将一只敞口碗的底心挖去,和下部呈罐状的水盂(一种文房用具)黏连在一起烧制,通过釉层的高温熔融性,将两者接在一起最终成型。

1987年出土于河北曲阳县的定窑白釉甗(yan,同眼音),造型小巧,应为仿青铜器中的甗,并作为一种冥器而生产。此器虽名为甗,但与渣斗的第二种成型工艺相同,仔细观察可发现,该器物呈敞口碗状的上半部分与下方的球形腹有一道接痕,明显是两件单独的器物黏连在一起的。

五代 定窑白釉甗

这种成型工艺和同时代的金银渣斗如出一辙。金属渣斗是利用金银的延展性捶打出各种曲线,但出于金银材质的局限性,渣斗上下部分的连接处也是分别由两件器物焊接上去的。陶瓷与金银器虽属不同材质,两者在工艺上互相借鉴也在情理之中。

唐 折枝牡丹花纹鎏金银渣斗

渣斗并非单纯是唾壶的演化物这一观点,也可从两者的功能性上来证实。

如前所述,唾壶承担着古人席间盛放食物残渣或漱口水之用。而从渣斗的造型来看,盛放漱口水是合理的,斜直的敞口可将液体自然流入腹中,由于内颈小,还可起到异味不易散发的作用。

但盛放食物残渣就让人费解了,正因为内径小,不论是放还是取都很困难,用来吐痰就显得更为不雅,古人显然不会如此荒谬。

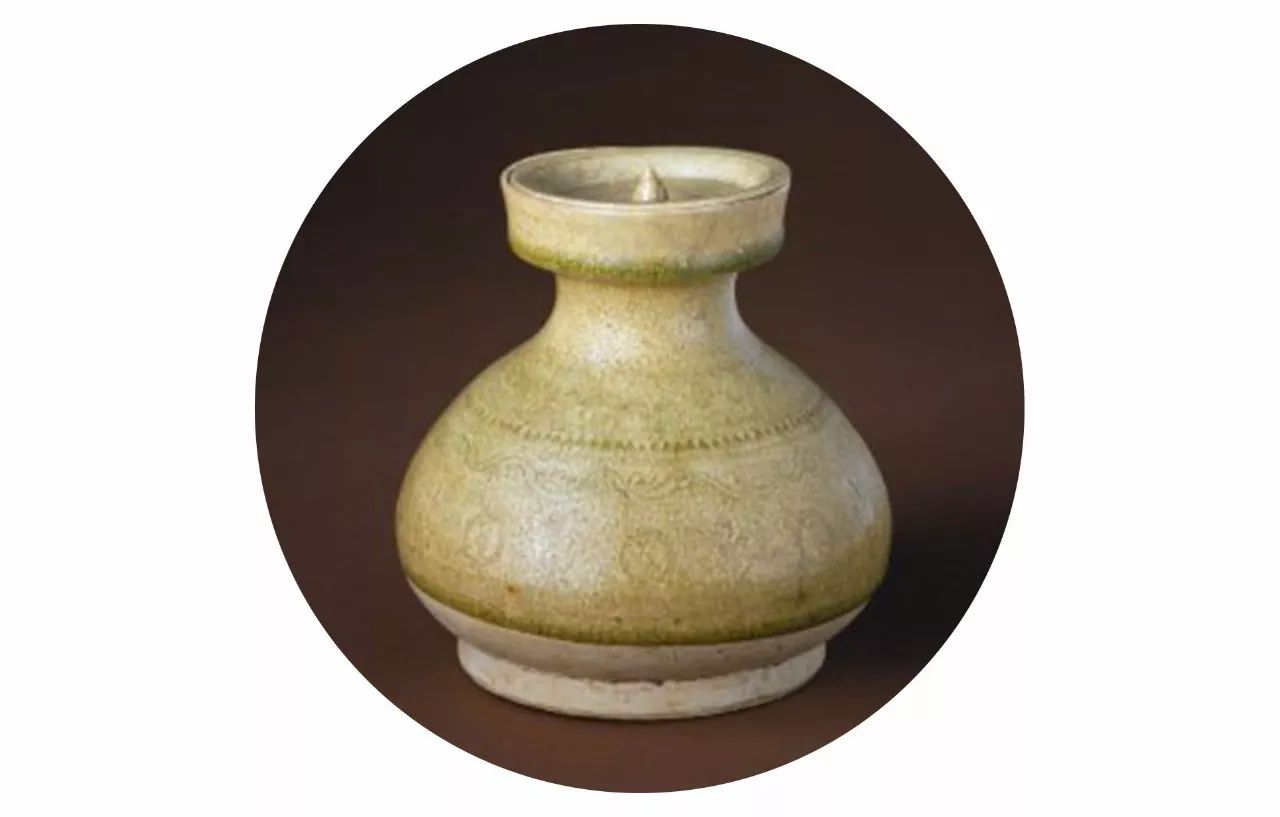

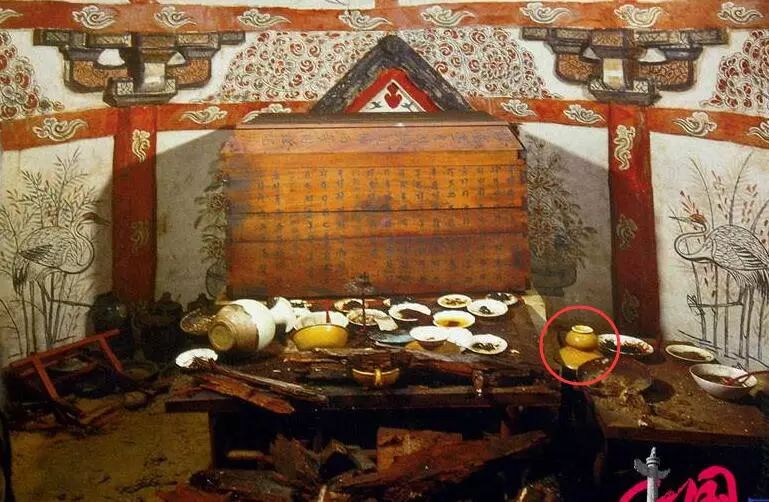

1993年发掘的河北宣化张文藻墓,墓室中间大桌子上摆放有22件瓷器,包括盘、碗、碟等,放有栗子、葡萄干、梨、熟食、面食等。 大桌子旁边有一张小方桌,桌上则摆放黄釉唾盂、白瓷碗、碟、漆盘。从出土情况看,这件黄釉渣斗应作为席间漱口或倾倒细小残渣之用。

张文藻墓发掘现场

同时宣化张氏家族墓中的张匡正墓,也出土一件黄釉渣斗,出土时这件渣斗放于一张大桌旁边的地上,桌子上摆放的都是各种茶具。可以想象,这件渣斗应跟饮茶有关,或许是倾倒喝剩下的茶渣所用。

辽 黄釉渣斗

在同一批墓葬中还出现了几张跟渣斗有关的壁画作品,分别见于张世卿墓、张恭诱墓、张世古墓的墓室不同位置。这些壁画均为《备茶图》,描写了侍女或仆人为主人上茶时的幕后情景。画作中的渣斗形态基本一致,可见这种内径很小的渣斗应为茶具的一种,或许也是出于倾倒剩茶渣的功能考虑,渣斗没有出现在饮茶的正式场合。

张世卿墓壁画实景照

此外,河北唐县出土了一套五代邢窑白釉茶具模型,包括风炉、茶臼、渣斗、瓷人像,进一步明确了渣斗具有茶具的功能。晚唐开始,渣斗作为茶具而使用是具备参考依据的。

渣斗在唐晚期后承袭了部分唾壶的功能,通常用于盛放漱口水,同时又兼作为倾倒茶渣的茶具而使用。这与唐宋时期流行团茶的饮茶习俗有直接关系。团茶要在碾好后呈细粉状时方可用沸水点冲或置于釜中煎煮,喝剩下的茶渣是非常细小的,所以这种内径很小的渣斗适用于当时的饮茶习俗,也方便清洗。

北宋早期定窑渣斗

那么,原先盛放食物残渣或吐痰用的需求又如何解决呢?其实,唐晚期后出现的渣斗不仅有上述内口径很小的经典样式,同时也存在一种腹部直径及内口径均较大的渣斗类型。这种渣斗便可解决这一问题,长期以来两种形制的渣斗共存。

元代龙泉窑渣斗

到了明代,饮茶习俗由唐宋以来的团茶改为散茶,饮用方式也随之发生了很大变化,无需研磨,直接冲泡即可,品饮后的茶渣也较大。如此一来,唐宋流行的内径细小的渣斗由于使用不便也就失去了倾倒茶渣的功能。从而演变为明清时期的那种“觚之小者”的形态了,当然,明清时期的渣斗用途也有多种,但总归是为适应当时的生活习惯而设定。

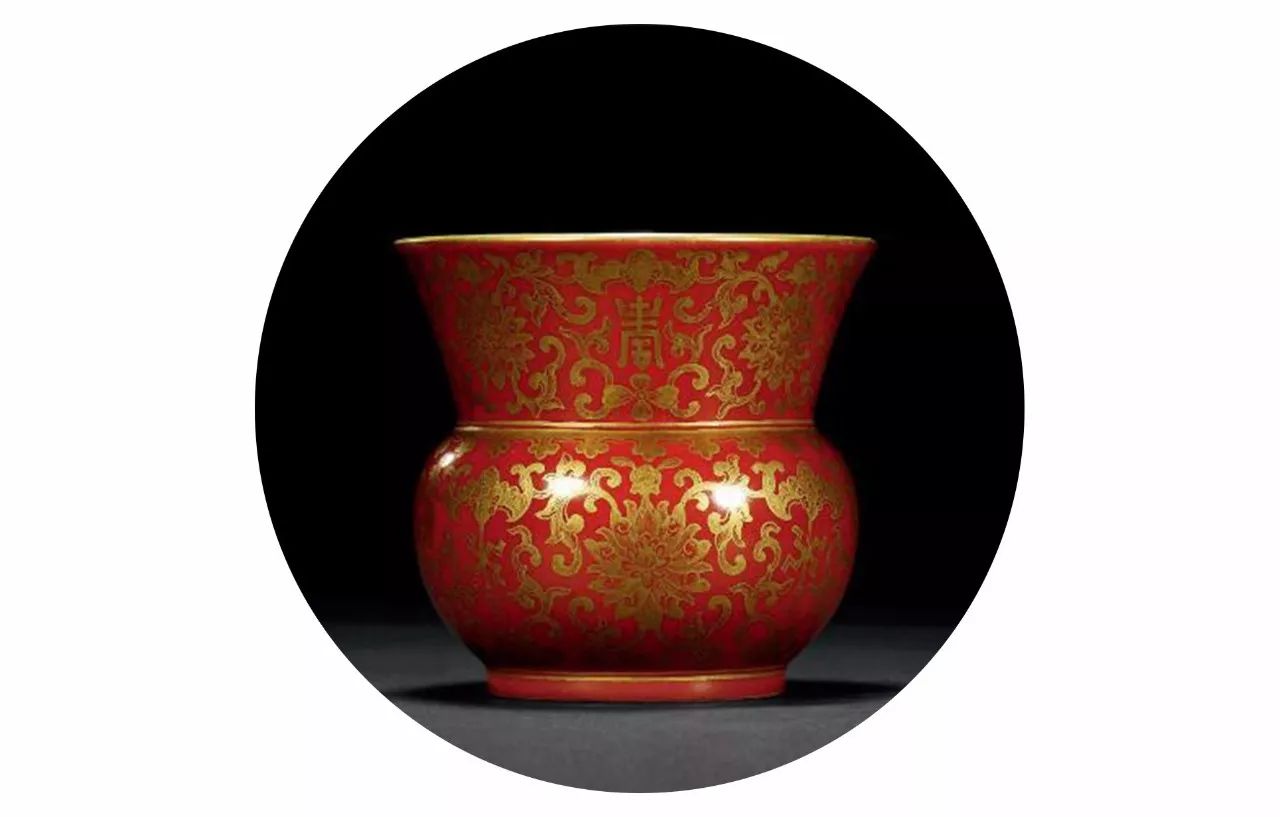

清道光 珊瑚红地描金福寿纹渣斗

当今,唐宋流行的经典渣斗样式也随着老窑瓷器的升温而备受关注。她继承了早期唾壶的部分功能,又贴合唐宋时期的饮茶风尚而产生了新的功能属性,也随着散茶的兴起和生活方式的转变演化为明清时期的渣斗。

评论