最近小学僧用“西方、东方、木结构、砖石结构、传统建筑”等关键词进行组合检索,发现有数量不少的帖子在质疑中国传统建筑,且经常和西方建筑以各种毫无科学依据及可比性的伪命题式进行对比。

例如:西方古建筑是否远超中国古建筑?为什么中国的建筑相比于外国的来说普遍短命?为什么欧洲的建筑看起来要比中国的建筑美观许多?为什么西方建筑的代表在教堂而中国建筑的代表在皇宫?……

没有调查就没有发言权,有调查,也可能调查的内容并不真实。有人说:我国内国外满世界飞,什么建筑没见过?你确定国内的古建都看过?你确定看的不是“假古董”?

崭新的前门大栅栏五牌楼

即使是文博从业者,也很难说中国国内所有与古建相关的世遗、全国重点文保单位、历史文化名城镇村街等都去过。世界文化遗产就不多说了,根据国家文物局文博数据统计:第六批全国重点文保单位共1080处(最新为第七批,其中古建筑类513处);第六批历史文化名镇71处,名村107处。

以上仅仅是国家级,别忘了下面还有省、市、县级文保单位,另外还有同样具备很高文保价值但目前不在编的老建筑。

就算以上列出的都看过,但您又看出了什么门道?中国建筑没西方的高大威猛?中国老建筑没西方老建筑好看?

中国古建该怎么欣赏?以参观宫殿类建筑为例,国内大多数不明真相的游客通常做法是:第一步先认字,看匾上写着什么名字,合影;第二步,扒着栏杆往里面张望,有皇帝宝座的,死盯宝座,合影;第三步,修图、发朋友圈,下一处……

以小学僧常年跟随舍爷东游西逛的经验,欣赏中国古建,要特别注意空间、比例、关系、哲学、造型、装饰这五点。

空间,简单来说就是远观,中国古建很少有孤立存在的形态,建筑与自然、城市空间的布局,建筑与建筑间的疏密、远近、留白等空间布局,是这个建筑体现自身功用、道法、礼制的语言表达。

就像北京故宫,一穿过太和门,面前巨大的广场,体仁阁、弘义阁分立东西,看着远处的太和殿,那种豁然开朗、皇家威仪的气场扑面而来。

北京故宫

比例,要看建筑自身各构件间、建筑与建筑间、建筑与人之间的比例,中国传统文化中讲究“和”,是一种协调、和谐之美,不突兀、不张扬,有威严但绝不会有压迫之感。中国传统建筑中不会有西方那种锋芒毕露、高耸入云风格的原因,就是中国人的骨子里太看重这种“和谐之美”。

故宫角楼

关系,中国古代建筑无论是皇家宗庙、还是园林民居,都强调“人与建筑与道法天地”之间的关系,简单说就是天人合一。如象征皇家威严的太和殿黄琉璃瓦重檐庑殿顶,象征敬天礼神的祈年殿蓝琉璃瓦三重檐攒尖顶,象征文教治国的圜水辟雍,象征文人精神的江南园林……

天坛祈年殿

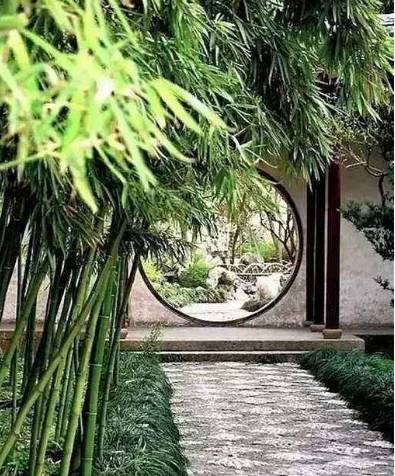

哲学,梁文道曾把西方建筑形容成“人脸”——各部分一目了然,而中国传统建筑则在曲径通幽、移步换景中,诠释了更内敛的“藏”的哲学。北方传统民居四合院的影壁与“二道门”,藏于屋檐下的斗拱,这些都是“藏”的建筑表达。

藏在竹林后的中式园林月亮门

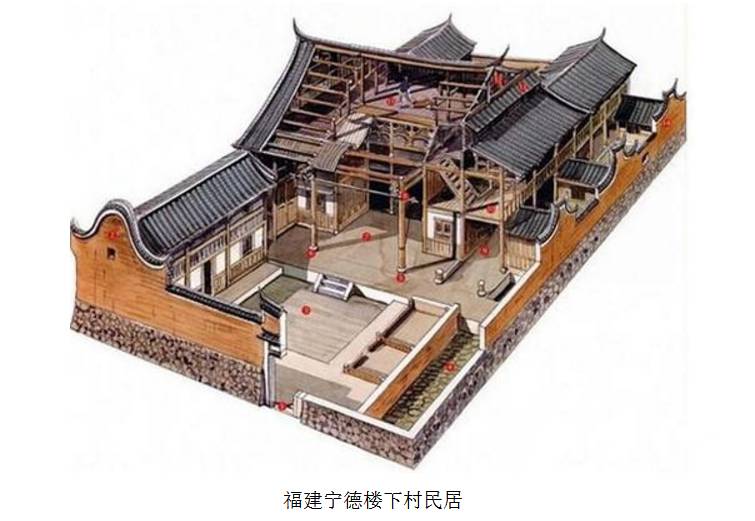

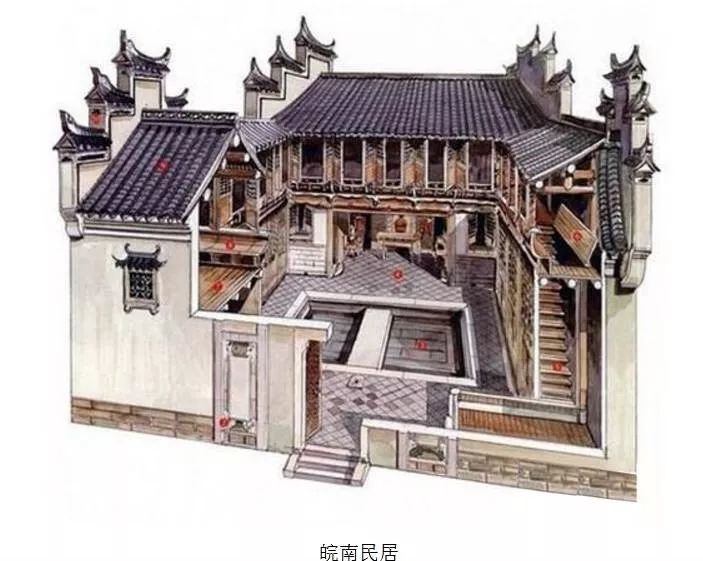

造型,体现美学,更关乎礼制,其实中式建筑比西方建筑更重视“脸面”,宫门几柱几间,殿脊庑殿歇山,院门金柱广亮,徽派建筑里错落有致的马头墙……造型千变,里面更是集合了中国悠久博大的阴阳五行、宗法教化、祥瑞民俗。

徽派马头墙建筑

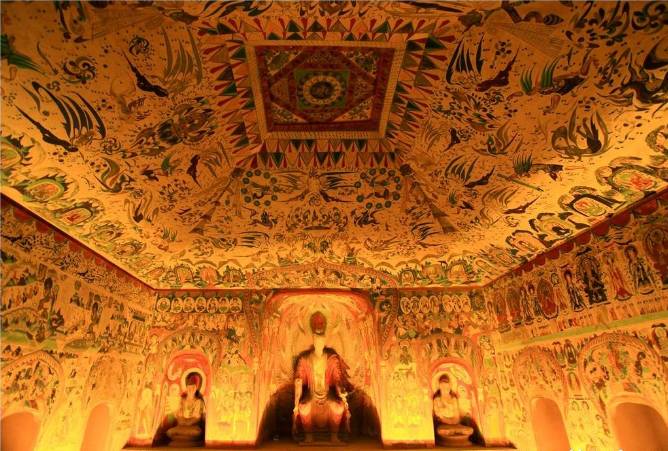

装饰,这是近观,中国古建的装饰,你可以从头到脚、从里到外的看:柱础、窗饰、梁柱彩绘、花板、藻井、脊兽……有想拿西方湿壁画说事的,不妨看看敦煌北朝壁画,里面有将浪漫与悲剧混杂的激情之美,也有流动飞扬的爽朗明快,这是一千年后西斯廷教堂中《最后的审判》也无法逾越的高度。

太和殿内藻井

敦煌莫高窟壁画

上面是小学僧这几点粗浅的见解。您以为中国的传统建筑除了世遗那几个,就是各地“老街”里的假建筑,电视剧里不伦不类的影视城场景?

“中国建筑的根本,在那些看上去没有建筑师的大量建筑里,那些都是伟大的建筑” ——中国首位普利兹克建筑奖获得者王澍

不知道从什么时候开始,各种“比”、“PK”、“黑”成为很多人抬杠或者获取“自信”的一种手段:中西方建筑,从文化根源就是分别处在两条平行线的建筑形态,也要被拎出来进行伪命题式的PK。

罗马万神殿

例如,“中国木结构建筑不如西方砖石建筑结实”。

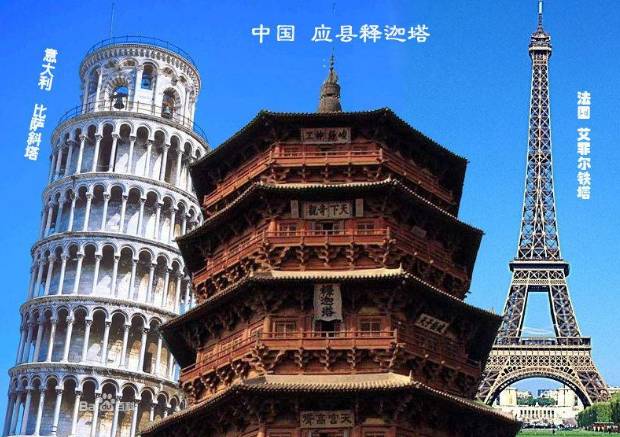

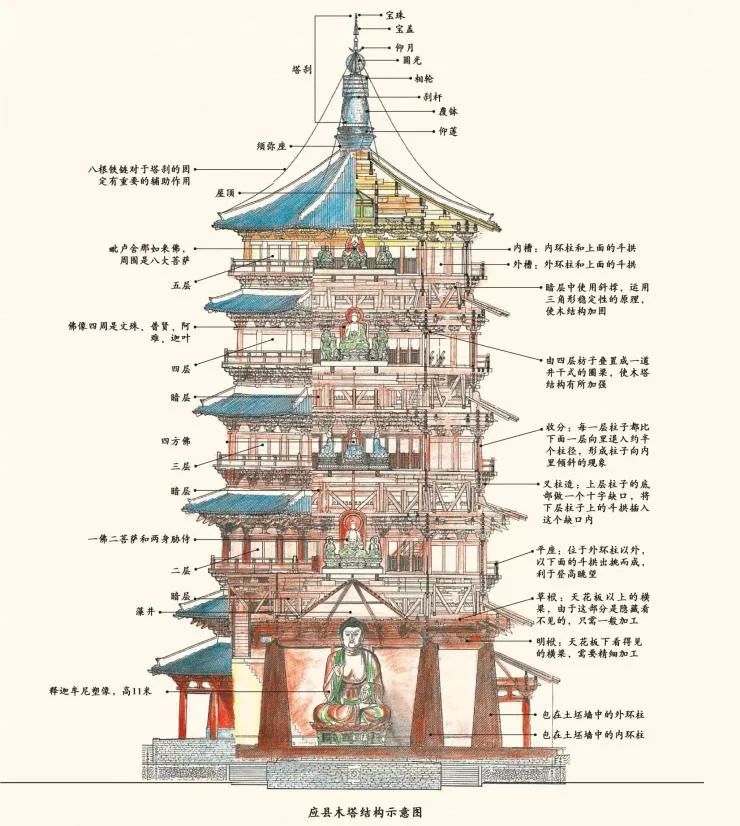

材质、建筑工艺、地理气候环境、遭遇自然或人为外力影响等等都不一样,这有什么好比的呢?如果非要抬杠,小学僧就拿曾遭受过十几次地震、多次战火洗礼依然不倒的中国山西应县木塔来抬抬。

去没去过意大利,都知道那边有个比萨斜塔,有个叫伽利略的人在上面完成了著名的“自由落体实验”。比萨斜塔的始建时间是1173年,大理石材、高58米;中国山西应县木塔,始建于辽代1056年,全红松木结构,高67米,是世界最高的木塔。

中国山西应县木塔

根据史料记载,应县木塔在建成后,前后经历了十余次强烈地震。

“元大德九年四月已酉,大同路地震,有声如雷,坏庐舍五千八百,压死者一千四百余人……元顺帝时,地大震七日,塔旁舍宇,尽皆倾颓,惟塔屹然不动。”——《应县志》

应县木塔经历了自然的考验,同样也承受了战火的洗礼。1926年,冯玉祥部与阎锡山部在木塔附近交火,木塔身多处中弹;1948年解放应县,守城的国民党军队以木塔为制高点设立机枪阵地,木塔被十余发炮弹击中……

中国应县木塔近千年不倒的原因,既有应用54种240组不同形式斗拱的原因,也与先人那种暗合传统“刚柔并济”之说具有超前性的抗震结构有关。

“木塔之所以能抗这么大的地震,现代科学已找到答案,这是因为木塔明层夹暗层,形成了刚体结构和柔体结构的有机结合。每遇大地震,这种结构便会将巨大的冲击释放掉,足见其整体结构的科学合理。”——应县文管所原所长马良

持“欧洲建筑比中国美观”说的朋友,童话故事里,住在城堡内王子公主幸福的场景,有时都是骗人的。

“美观”的背后,是各种不便。中世纪的欧洲,可没你想象的那么好,在《欧洲文艺复兴史》一书中,有这样一段文字描述:

“1300年左右(中国元代),意大利的风俗和习惯是粗犷的,人们头戴缝着金属片的帽子。男人穿没有衬里的兽皮;女人结婚时穿亚麻布紧身衣。夫妇共食一餐,就餐时尚未使用木凳。一家之中只有一两件饮用器皿。用油灯和蜡烛也不常见,晚餐时由一个男孩或仆人手持火把照明。”

中世纪欧洲普通人的生活就是这样,有晚餐,但没有烛光,更没有精美的餐具和菜肴……

国王、王子、公主、贵族骑士,画面里都齐活了!不过这环境嘛……

“城堡里的贵族生活”——很遗憾,那时候欧洲的城堡很多都是带有军事要塞属性,阴暗、寒冷,也没有发明厕所,干净的卫生间就更别想了。想进去当公主没戏,压寨夫人倒是可以考虑。

居高临下,军事意义为主的欧洲古堡

城堡内部,很是粗糙

阴暗的古堡室内

欧洲到了16、17世纪,虽然城堡里的领主们再也不用藏在冰冷的石头后面躲避刀枪,开始建造大庄园、大别墅。但对比下当时已处在明清时期的中国,日子过的还是太苦。

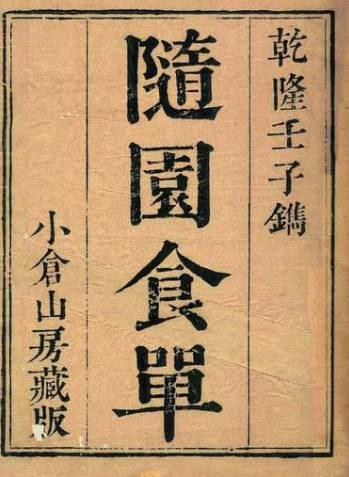

有房子住但也不管饱啊!当欧洲人成天面包、加肉、加菜叶子过活的时候。中国有个叫袁枚的人,在他的《随园食单》中,详细记述了中国14世纪至18世纪流行的326种南北菜肴饭点。

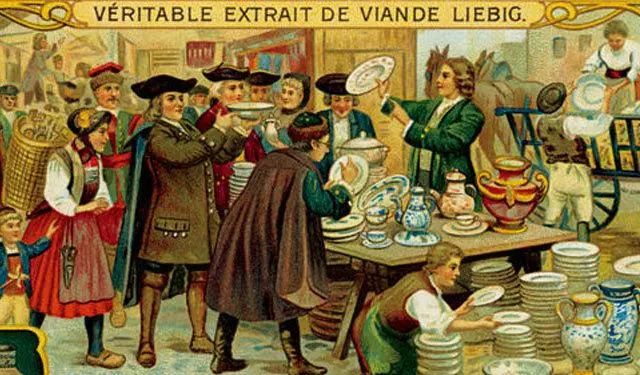

当然,那时的中国,在围绕建筑这个形态展开的建造技艺、家具制作、建筑装饰、陶瓷器配饰,均以达到相当成熟的阶段。来自中国的手工艺品,成为欧洲贵族追捧的奢侈品。中国的建筑和家具,被欧洲王室所倾倒。

乔凡尼·贝利尼名作《诸神的宴会》,中国瓷器是画中亮点

就像那个曾经在舞会上打扮成中国人、对中国家具痴迷,并模仿中国建筑风格修建特里亚农宫的路易十四。

中国陶瓷器成为欧洲市场中的奢侈品

中西方的传统建筑虽不应拿出来PK,但是我们能够从两种文化形态下产生的建筑背后看到一种共性:文化对于建筑的巨大推力。

明清时期的中国文人,曾大量参与到家具的设计和造园过程中,他们相信:家具、园林,是能够承托自己精神世界的物化载体,器以载道。

苏州同里退思园,建于清代,园主任兰生,蕴涵了儒释道的哲学以及中国传统的山水诗、绘画精髓,步移景异,布局精巧,被列入《世界文化遗产名录》

蒋勋曾在解读红楼梦中提到东方园林建筑与西方建筑的不同,他认为东方园林最后要完成于文学,建筑落成之后必须有文学的加入。

实际上,西方建筑何尝没有文人的参与?意大利文艺复兴“三杰”之一的米开朗基罗,集画家、雕塑家、建筑师和诗人于一身,留下了包括上文提到的《最后的审判》壁画、《大卫》像、圣彼得大教堂穹顶、罗马卡比多广场建筑群等一众作品。

圣彼得大教堂

教堂内部的穹顶装饰

西方的诗人、作家、艺术家在建筑中获取灵感,并参与到建筑设计中。而建筑凭借文学的魅力,从凝滞沉寂中走向鲜活。

西斯廷教堂壁画

不同文明的传统文化与遗存不应像斗兽场上的角斗士一样被拿来PK,从异中发现同,认识自己、认识他人,才能真正认识这个世界。

“建筑的学问是广泛的,是由多种门类的知识修饰丰富起来的。”——《建筑十书》

不珍视自己的历史文明传承,就如同人丢掉了灵魂。缺乏文化自信,是今天的我们很难再触摸、欣赏传统文化的核心原因。

评论